Pourquoi un romancier illustre, qui n’avait pas autorisé jusqu’ici la réédition de ses deux premiers romans, écrits avant l’âge de trente ans, décide-t-il, à soixante-cinq ans, de lever cette interdiction ? Il fournit lui-même la réponse à cette irritante question dans une courte mise au point rédigée en juin 2014, qui ouvre le volume de ces inédits en français. Certes, il ne précise pas explicitement ses motivations profondes, se contentant d’alléguer des raisons sentimentales – les Japonais sont volontiers sentimentaux – à ce geste inattendu : « Je persiste à trouver importants mes romans de cuisine. Pour rien au monde je ne voudrais les changer. Un peu comme de très vieux amis. »

Haruki Murakami, Écoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973. Trad. du japonais par Hélène Morita, Belfond, 326 p., 21,50 €

Haruki Murakami, L’étrange bibliothèque. Trad. du japonais par Hélène Morita, illustré par Kat Menschik, Belfond, 62 p., 17 €

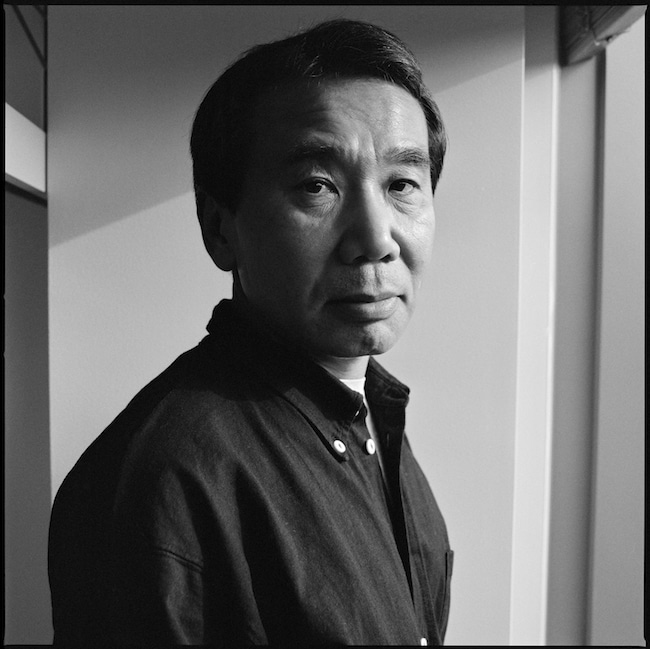

Haruki Murakami © Jean-Luc Bertini

« Romans de cuisine », parce qu’ils ont été écrits par Murakami sur une table de cuisine, à un moment où le futur auteur, marié, patron d’un minuscule « coffee shop » voué au jazz (des milliers de ces établissements passant des disques à longueur de journée, offrant une restauration minimale, existaient à Tôkyô en plein boom économique après les jeux Olympiques de 1964, fréquentés par des étudiants souvent contestataires), décida de se lancer dans l’aventure d’écrire.

Étrange vocation plutôt tardive et due à une « illumination » éprouvée sur un terrain de base-ball, alors que Murakami n’était qu’un diplômé de l’université Waseda (théâtre et cinéma), quand les écrivains de la capitale sortent plus souvent de Tôdaï, prestigieuse université « impériale » (du niveau de notre École normale supérieure), à l’issue d’études littéraires. Cette légère distorsion par rapport à la norme – mais rien de ce qui est non conventionnel n’est anodin au Japon, pays où la culture académique commande toute carrière – pourrait à elle seule expliquer le besoin éprouvé par l’auteur de best-sellers qui est en même temps, et paradoxalement, un véritable intellectuel, de se justifier en public (voyez, je n’ai pas fait de scolarité extraordinaire, et pourtant on parle depuis des années de me donner, à moi aussi, le prix Nobel de littérature – qui a déjà couronné deux Japonais : Kawabata et Oé).

Une telle considération n’est en effet pas absente du plaidoyer pro domo de l’auteur, à qui la critique japonaise reproche depuis toujours d’utiliser une langue « populaire », peu riche en ces kanji, caractères d’origine chinoise, qui signent l’appartenance au clan des lettrés. À tous égards, Écoute le chant du vent, écrit en 1978, qui recevra l’année suivante le prix décerné par la revue d’avant-garde Gunzo, représente une rupture dans le modèle de récit rendu canonique tant par les grands ancêtres Tanizaki et Kawabata que par le plus récent et dissident (relatif) Oé, qui tous ont maintenu la langue dans sa « pureté » traditionnelle, si toutefois l’on oublie que le roman, au Japon, a été inventé au XIe siècle par des femmes qui, interdites d’accès à la culture savante venue de Chine, ou du moins à son exploitation, avaient dû se contenter du syllabaire autochtone notant les sons réels d’un idiome agglutinant sans rapport linguistique aucun avec le chinois monosyllabique et doté de « tons » !

Peut-on dire que, plusieurs siècles après ces pionnières géniales (Murasaki Shikibu, Sei Shônagon), le jeune jazziste de 1978 accomplit une nouvelle révolution dans le même sens que le leur, une révolution qui libère l’imaginaire en marge des conservatismes ? En tout cas, écrivant la première partie de ce premier livre en anglais, qu’il traduit ensuite lui-même en japonais courant, façon de casser les codes rythmiques et syntaxiques de sa langue propre, et surtout de la faire devenir plus sèche, nerveuse et presque brutale, Murakami se rend très consciemment coupable d’iconoclasme. Il le résume, aujourd’hui que son succès international prodigieux l’a rendu intouchable, sous la forme d’une déclaration d’une agréable insolence : « Mon style diffère de celui de Tanizaki ou de Kawabata. C’est tout à fait normal. Parce que moi, Haruki Murakami, en tant qu’écrivain, je suis indépendant. » Et toc ! C’est dit sans violence apparente, mais c’est dit.

À part ce détail, qui en fait change tout, Écoute le chant du vent est moins un roman constitué et conduit comme tel qu’un enchaînement assez lâche de vignettes où l’on trouve un peu de tout : des départs d’intrigues amoureuses, des « choses vues » d’un œil vif (rues de Tôkyô, paysages urbains), des apparitions de personnages suffisamment bien croqués pour qu’on ait envie d’en savoir plus sur leur compte (le Rat), des rencontres insolites (la jeune fille qui n’a que quatre doigts à la main gauche), des transcriptions de rêves ou de cauchemars. Mais l’essentiel du livre remue des réflexions sur la littérature, dessine un ensemble déconcertant mais constamment attachant en ce qu’il révèle une personnalité manifestement hors du commun, et déroule une manière de propédeutique accélérée à la vocation d’écrivain, mise en évidence par de singulières expériences sensorielles.

Dans un Japon marqué à jamais par la défaite, une défaite impensable, indépassable, que rien, dans l’histoire du pays, n’avait permis d’anticiper et surtout d’imaginer aussi totale, la réaction d’une jeunesse qui s’est aussitôt reconnue dans le texte est non pas de repli sur soi nostalgique, mais d’ouverture sur le vaste monde d’où a surgi l’ennemi qui a vaincu. À la fin du livre, l’apprenti romancier part pour l’Amérique sur les traces de Derek Hartfield, auteur imaginaire d’histoires étranges marquées par le surnaturel, dont Murakami a raconté la formation, l’œuvre, et la vie achevée par un suicide. Le voyageur laisse en fait derrière lui un premier texte, qui contient les amorces éparses des contes fantastiques du Murakami à venir.

Le plus étrange, cependant, arrive presque tout de suite après cette initiation à l’écriture par l’écriture. C’est Flipper, 1973, entrepris dès le succès d’Écoute le chant du vent. Car la maturation de l’auteur a été si rapide que son second opus, parfaitement maîtrisé de bout en bout, est déjà du Murakami sans concession, excellent, typique. Reconnaissable immédiatement par l’amateur, donc absolument dépourvu d’événements qui pourraient être intéressants dans le monde réel et décrits par un narrateur réaliste. Le monde réel, pour Murakami, son narrateur et son lecteur, c’est Tôkyô, la mégapole effrayante mais aussi bien paisible, où des millions de braves gens ordinaires, des salary men, travaillent obstinément à de petits boulots routiniers, leur énergie mobilisée en vue de ne pas s’effondrer sur place, rongés par l’ennui de vivre et le désespoir. Pourtant, certains intellectuels marginaux y subsistent aussi, échappant à la permanente tentation du suicide par engloutissement conscient sinon volontaire dans le néant des existences toutes faites (le Rat, qu’on retrouve ici embarrassé d’un alcoolisme récurrent et d’une maîtresse incolore), ou bien en proie à une série d’hallucinations si prégnantes qu’elles se matérialisent en personnages improbables – un couple de jumelles qui partage la vie quotidienne du narrateur, venu de nulle part et repartant pour nulle part un beau jour – ou en objets monstrueux et cependant amènes – un flipper qui parle, au milieu d’autres flippers muets, tous rangés dans une sorte de hangar souterrain baigné de l’odeur de poules mortes.

Fantasmes, fantastique à portée de main, porosité définitive de l’univers des songes qui ne cesse, comme celui de Nerval mais d’une façon moins tragique que facétieuse, de s’épancher dans la vie réelle insignifiante, a-poétique, que seule l’écriture transmute et rend supportable. Tout Murakami est présent déjà, traversant le monde et son œuvre comme un enfant mélancolique et perpétuel, qu’on retrouvera inchangé dans la nouvelle L’étrange bibliothèque, histoire du cauchemar d’un jeune garçon fasciné et hanté par les livres. Elle vient de paraître chez le même éditeur, accompagnée des très belles illustrations pseudo-réalistes de l’Allemande Kat Menschik, et manifeste au mieux la persistance de l’esprit d’enfance en l’âme mélancolique du plus japonais des auteurs japonais actuels, en dépit d’un background occidental revendiqué dès l’origine.