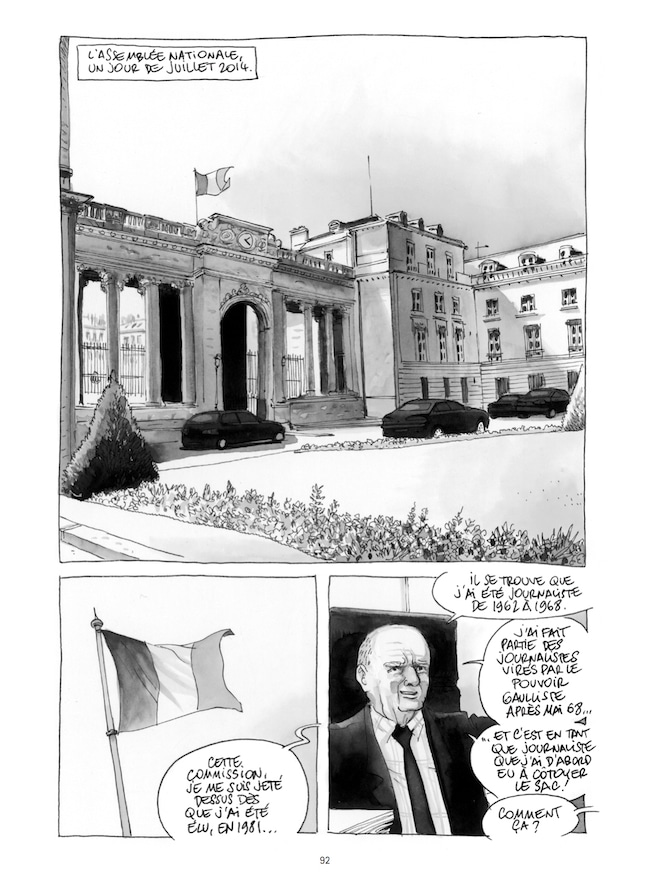

Que le prix Cultura d’Angoulême soit décerné par un vote de 20 000 personnes tient, pour le public non-initié, du phénomène de société. Certes, Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République, l’album d’Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée, et de Benoît Collombat, enquêteur, grand reporter d’investigation présent sur tous les fronts, et journaliste à France-Inter, avait reçu le meilleur accueil de la presse spécialisée, écrite ou de radio. Toutefois, ce prix témoigne aussi de la montée en puissance de l’interrogation sur nos années de plomb, plus rampantes qu’en Italie ou en Allemagne de l’Ouest, mais qui existèrent bel et bien, omniprésentes sous la forme d’une gangrène dans l’État qui n’est guère considérée hormis dans le cas de son rapport avec la guerre d’Algérie.

Etienne Davodeau et Benoît Collombat, Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République. Futuropolis, 224 p., 24 €

Si les jeunes veulent savoir, les plus âgés prendront plaisir à reconnaître des lieux, des décors, une atmosphère, la façon de faire et d’être du militantisme des temps passés, et, il faut le dire, l’identification de nos peurs d’antan. On retrouvedans l’ouvrage d’Étienne Davodeau et Benoît Collombat la diffusion de tracts en sortie d’usine ou, plus modernes, des actions symboliques ponctuelles, par exemple celle qui consista à rebaptiser nuitamment du nom du Juge Renaud la montée de l’Observance, sa rue, dans un parfait décor lyonnais.

« Cher pays de notre enfance » d’Étienne Davodeau et Benoît Collombat © Futuropolis

Cette bande dessinée se dévore en chacune de ses séquences. Selon le principe du feuilleton, on poursuit l’épisode, croyant toujours, comme l’enquêteur et son complice le dessinateur, qu’un pan de vérité va affleurer, et chaque fois, de piste perdue en espoirs retrouvés, le suspense perdure. Le processus est connu, mais cela fonctionne grâce à la nature de l’enquête. Le code, celui de la répétition et de la longue patience, donne le sens de la lenteur de l’investigation quand la ténacité et la chance jouent. Les comparses mineurs n’apprennent qu’avec le temps la valeur du peu de vérité qu’ils détiennent. À chaud ils sont, ou dissuadés de témoigner, ou déboutés, ou encore non entendus. Plus de trente ans après, tous retraités et parfois bien vieux, ils sont admirables de sincérité. L’ouvrage les croque dans leur quotidien de cadres au confort convenu et de toutes petites bourgeoises hypercorrectes. Ils redeviennent majeurs, car ils sont nos contemporains alors que l’histoire a voulu en faire des inexistants et c’est d’eux que viennent les indices faiseurs d’histoire quand les rôles principaux ont tous disparus. Par eux se réarticulent les raisons pour lesquelles nul parquet ne les a jamais entendus.

Ils sont, pour le juge Renaud, sa greffière et son ami Paranc, ancien journaliste lyonnais de RTL, comme il le dit lui-même d’ailleurs, très, très à droite. Tout tourne toujours autour de l’affaire du vol de la poste de Strasbourg en 1971, le plus grand casse du XXe siècle. Le ministre des Postes et des Télécommunications, Robert Galley bien connu pour ses pratiques expéditives dès sa jeunesse comme lieutenant à la 2e DB, était un proche des SAC (Service d’Action Civique). Le flamboyant juge dont Yves Boisset fit Le Juge Fayard dit le Shériff, un film sorti en 1977, était membre du syndicat de la magistrature et ancien résistant. Cet homme sans peur venait juste de faire la liaison entre le gang dit des Lyonnais, jamais pris à l’issue de ses casses, et la présence d’un avion privé appartenant à l’un des parrains lyonnais à Strasbourg le même jour, qui décolla juste après que l’on a perdu toute trace des truands en possession du magot. Chaque histoire tient du roman policier et du roman noir jusqu’à ce que le massacre d’Auriol, en 1981, rende définitivement le SAC peu avouable. Son efficacité politique devenait douteuse et le scandale trop visible.

Néanmoins, de 1958 à 1981, soit un quart de siècle durant, s’entremêlent le milieu et des militants politiques, souvent d’anciens résistants gaullistes aux réseaux parsemés de malfrats couverts par la police – des éléments de la police et, plus encore, de la préfecture de police de Paris. Ces nervis, comme l’on disait, faisaient aussi régner la terreur dans les boîtes qui n’avaient pas peur de faire appel à leurs services, en particulier Simca Poissy de sinistre mémoire. Décor, usine, CFDT d’alors, on sent là le dessinateur qui, de famille, sait de quoi il retourne. Quand les vieux militants syndicaux, ici, ceux du PC parlent, le livre, par le détail concret devient un vrai livre d’histoire. Les SAC et les officines qu’ils nourrissaient furent la réponse du grand patronat alarmé aux grèves de 1968 et à la période subséquente, particulièrement dans l’automobile, comme chez Peugeot, alors formidable concentrations de personnels. Ces forces réactionnaires, stricto sensu, pouvaient accourir, ces hommes circulaient librement dans les bâtiments sans avoir de charge précise alors que les ouvriers étaient dûment assignés à un poste et à une tâche.

« Cher pays de notre enfance » d’Étienne Davodeau et Benoît Collombat © Futuropolis

Le SAC est consubstantiel au gaullisme de 1958 : l’OAS d’un côté, le FLN de l’autre, et des ripostes pas toujours faciles à mener. De Gaulle laisse faire ces délégués aux opérations de l’ombre : ils sont « l’intendance » qui suivra, les choses dont il n’avait pas à s’occuper personnellement. S’y sont croisés Foccart, le grand patron de ce que l’on se mit à appeler la France-Afrique, mais aussi toute une généalogie politique des Hauts-de-Seine : Achille Peretti, Pasqua et plus tard jusqu’au jeune Sarkozy. De 1975 à 1979, l’après-gaullisme enchaîne les très gros scandales non élucidés : personne n’en veut rien savoir au sommet d’une magistrature toujours verrouillée. Parallèlement, un certain gaullisme, plus droit avec Sanguinetti, et plus social de Guichard à Boulin, pèse peu.

Évidemment, je reste plus sensible à l’affaire Boulin, qui vient d’être relancée, d’autant que Collombat en connaît parfaitement le dossier, lui qui, en 2007 a déjà publié Un homme à abattre, contre-enquête sur la mort de Robert Boulin (Fayard). Ni sa femme – à qui on promit des fortunes pour peu qu’elle s’échappe et se taise – ni sa fille ne crurent réellement à la parole officielle, mais ce n’est qu’à mi-voix qu’elles protestèrent car la position de témoin privilégié est dangereuse et apporte une garantie qui engendre des situations rocambolesques. Les discordances policières sont significatives, et les certitudes sont totales, qui vont du témoignage du kinésithérapeute de Boulin à des informations données par son beau-frère ou captées au hasard par ses amis du libournais (il était maire de Libourne). L’absence de relais judiciaire sidère.

La mémoire politique de ces années reste perturbée car les transmissions institutionnelles sont faibles ; l’enseignement militant est presque aboli, celui des familles est sans autorité en matière de crédibilité politique et nos programmes scolaires à trop se vouloir civiques empêchent précisément d’aborder les points dérangeants. On y cultive le flou au bénéfice de la catégorie des méfaits « des » totalitarismes lointains. Les systèmes parallèles sont ignorés : ils passent pour anecdotiques ; ils fâchent aussi régulièrement les parents d’élèves et leurs associations qui se livrent à des cabales contre les enseignants qui en touchaient mot.

La relégation qu’implique le terme de bavure réduit ces affaires à des exceptions reckless qui dispensent d’en révéler des structures naturellement peu documentées, d’où le poids que prennent les enquêtes journalistiques. Dans l’entre-soi académique, se prononcer est problématique, la perte de temps trop lourde et l’objet chaud n’y anime que rarement les tenants d’une histoire du présent, d’autant que la téléologie rampante entend régler les jours heureux d’une fin de l’histoire prochaine par l’avènement de la démocratie universelle. On recherche enfin le paradigme inédit tandis que l’émergence de la notion de « violence » concept flou, interdit de distinguer ce que la loi et la jurisprudence savent qualifier. À la métaphysique du malheur des hommes correspond une irresponsabilité accrue des acteurs : parler d’événement précis devient dérisoire sous le regard de Sirius. De plus, les affaires jamais jugées et toujours en cours obligent à une réserve à laquelle succèdent le temps de l’oubli, celui du désintérêt qui est également celui de la disparition des témoins.

C’est ainsi que le livre de Davodeau et Collombat, dont l’image ne séduira sans doute pas les vrais passionnés de la ligne claire, devrait continuer de prendre le chemin des tables basses de nos salons. On peut le lire et le relire par séquence, chaque histoire va à l’encontre de l’imagerie guimauve et joyeuse à la Charles Trenet la Douce France, cher pays de notre enfance dont le titre ne se démarque que pour rappeler que la nostalgie a – aussi – un goût amer.