Passer, par transitions littéraires sensibles, étayées, déterminantes, du présent au passé, du prochain au lointain, voilà ce qui semble fonder de prime abord Lire dans la gueule du loup, l’essai didactique d’Hélène Merlin-Kajman, professeur de littérature du XVIIe siècle à la Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Hélène Merlin-Kajman, Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature. Gallimard, 320 p., 23,50 €

« Lire dans la gueule du loup », comme l’y invite Hélène Merlin-Kajman, c’est aspirer à lire, voire laisser lire, simplement, toutes temporalités confondues, comme si la lecture, qu’elle soit naïve ou savante, s’inscrivait dans un double mouvement, pourtant distinct, à l’intérieur des textes lus en situation concrète, analysés, commentés – récits, romans, lettres, mémoires historiques, fables, poèmes, tragédies, comédies, des contes pour petits et grands enfants ; comme si le risque pris s’avérait plus périlleux, partant plus féroce, et plus gratifiant encore qu’il n’y paraît.

« Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea » : souvenez-vous de la crainte que vous inspira, enfant, le destin de Blanquette, la chèvre de Monsieur Seguin. Tel frisson que l’on aurait pu dissiper si l’adulte lisant avait choisi de théâtraliser avec tendresse la scène, dès lors dénuée d’ironie critique, vous montrant que le loup est également un personnage.

Lecture naïve du premier degré et lecture savante, subtile, s’accordent, pour peu que l’on ne s’ingénie ni à les proscrire, ni à les nier, pour peu que l’on conserve au texte son pouvoir de « germination ». Certes, « l’acceptation de la réalité est une tâche sans fin », ardue, inégale dans sa compréhension, mais cette réalité, rendue parfois difficile, violente, sujette à caution, se nourrit des livres lus, ou enseignés, comme elle se nourrit de leur vertu de consolation, d’élaboration, d’éclaircissement aussi.

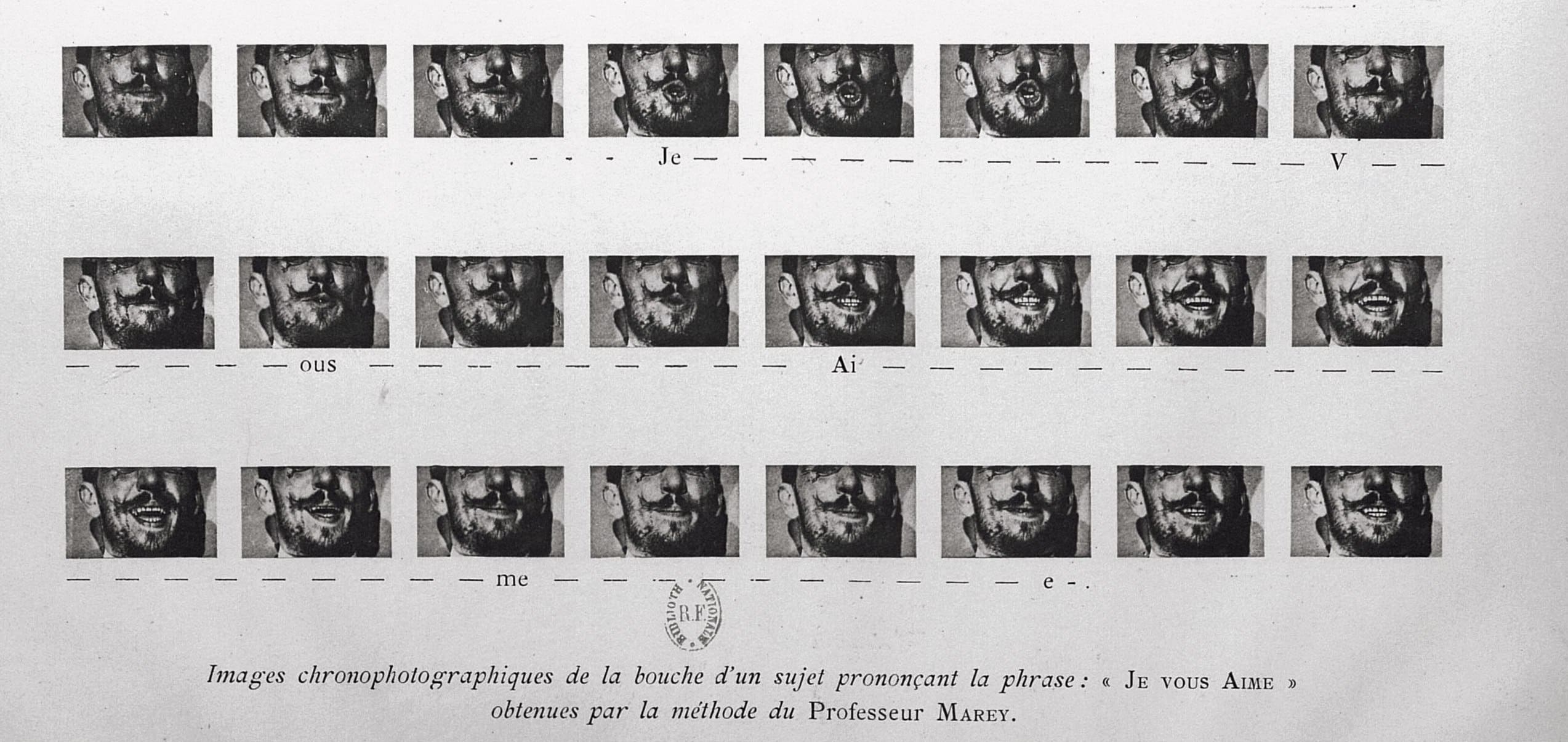

Un surcroît d’être qui dote le lecteur d’un horizon inédit, lui permettant de développer des affects positifs. Toutefois, un texte vous lit autant qu’il est lu, quel que soit l’anachronisme qui semble être le sien. Georges-Arthur Goldschmidt note, à propos de l’éblouissement produit par sa lecture des Confessions de Rousseau, qu’« il y a ainsi quelques rares livres grâce auxquels on parvient à se libérer de cette menace toujours présente de la démence précoce, des livres dont on découvre qu’ils empêchent de gratter le sol, de griffer l’herbe, de pleurer d’un seul coup des années de désespoir, d’irrémédiable séparation, de foyer perdu, de mère à jamais disparue ».

En quoi la lecture dite « littéraire » est-elle cathartique ? Questions et discours de la méthode appliquée : que transmet-on de manière éthique, responsable, à son insu, lorsqu’on enseigne ? Comment y parvient-on ? Par quels procédés ? La rhétorique se révèle-t-elle dans la « beauté littéraire » ? Nous persuade-t-elle, par exemple, de la « beauté » de la terreur, voire de sa nécessité ? « La littérature, […] parce qu’elle se situe entre le monde interne et les contraintes du monde externe, nous offre un lieu imaginaire et symbolique pour apprivoiser en commun nos points de souffrance extrême et les transformer en plaisir, à condition que notre société lui ménage, via la lecture à haute voix aux enfants, l’enseignement, la critique, l’espace qui la laisse jouer. En commun, mais librement : à chacun de jouer sa propre partition subjective. Librement, mais en commun : par le partage transitionnel de la littérature, nos mondes internes peuvent s’ajuster sans se confondre, et le monde externe – le domaine public, pour parler comme Arendt – s’en porte mieux puisque nous apprenons ainsi à mouvoir nos différences et à respecter la part d’intimité inviolable qui définit chacun ».

La théorie du « soupçon » a placé l’enseignant dans un espace de transmission problématique, « la mobilisation de la beauté au service d’une idéologie de la force et de la race s’est retrouvée dans le partage de la littérature. Ainsi la beauté du Cid a nourri, entre les deux guerres mondiales, une exaltation esthético-politique typiquement réactionnaire ». Chacun l’imagine aisément : la culture littéraire est source de débats, de conflits, de dialogues. Rien n’est évident. Rien n’est figé dès lors que l’enseignant autorise un va-et-vient entre un texte et son appropriation. Patiemment, rigoureusement, intelligemment, avec enthousiasme, Hélène Merlin-Kajman propose de défendre, non pas un patrimoine littéraire, non pas un corpus prescrit, mais une zone privilégiée, une zone à défendre (ZAD), dans laquelle les échanges peuvent et doivent avoir lieu, espace ouvert, nécessaire, sans lequel il n’y a pas de littérature.

La littérature est « transitionnelle », dans le sens où l’entend Winnicott parlant du doudou : elle est à la fois, pour tout le monde un lieu de « départage » entre réalité et fiction, et pour chacun le lieu d’élaboration d’une expérience subjective, personnelle. Se déploie alors un espace d’apprentissage préalable qui offre des instruments heuristiques, car devenir peu à peu tolérant, ce n’est pas une affaire rationnelle. On devient tolérant à l’intérieur de soi, de façon subjective d’abord. Lire, c’est apprivoiser, réinventer le réel. Et c’est aussi parvenir à tisser des liens entre soi et le monde environnant.