Hélène Gaudy, romancière et écrivain pour la jeunesse, entreprend un récit sur Terezín, récit aux contours indécidables entre l’enquête, le journal, l’essai, tout aussi indécidables sans doute que les contours mêmes de cette ville forteresse, qu’elle tente pourtant d’englober et de circonscrire, avec une attention et une sensibilité émouvantes.

Hélène Gaudy, Une île, une forteresse, Éditions Inculte, 275 p., 17,90 €.

Terezín, Theresienstadt en allemand, désigne la forteresse et ville de garnison que l’empereur Joseph II a fait construire et qu’il a ainsi baptisée en l’honneur de sa mère, Marie-Thérèse d’Autriche. Cette forteresse, dont la construction dura dix ans, ne fut jamais utilisée en temps de guerre, mais servit de camp de prisonniers dès la seconde moitié du XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo la transforma en camp de rassemblement et de transit où fut rassemblée la majorité des Juifs du protectorat de Bohême-Moravie. Comme le rappelle Annette Wieviorka dans le magnifique ouvrage qui rassemble les dessins d’Arthur Goldschmidt faits à Theresienstadt1 (auquel Hélène Gaudy fait souvent référence d’ailleurs), les termes utilisés pour désigner ce camp sont « erratiques », et ce flottement sémantique lié aux spécificités de ce camp contamine aussi la mémoire, celle-là même dont l’auteur de ce récit souhaite se faire porteuse et messagère. Annette Wieviorka cite les chiffres les plus récents, et les plus fiables, que nous avons aujourd’hui à disposition : sur les 140 000 Juifs internés à Theresienstadt, près de 90 000 furent déportés une seconde fois vers des camps de mise à mort ; plus de 33 000 moururent à Theresienstadt. Le camp était sous commandement allemand, doublé par un commandement juif (Claude Lanzmann a consacré un film, Le Dernier des injustes, au dernier responsable du conseil juif du camp, le rabbin Benjamin Murmelstein).

L’attention à l’espace, et à la manière dont l’espace s’invite dans l’intimité, ou dont l’intimité modèle l’espace, est déjà une préoccupation d’Hélène Gaudy dans son précédent ouvrage, roman intitulé Plein hiver2 qui explore la manière dont une ville du nord des Etats-Unis vit au rythme d’une disparition et d’une réapparition d’un de ses jeunes habitants. Si Une île, une forteresse est tout à fait différent par le rapport qu’il entretient à la réalité, le lecteur retrouve un ton, un rythme qui semblent naître de cette préoccupation constante. On distingue, chez l’auteur, une volonté de réappropriation d’un lieu, d’un espace, et d’une mémoire, sur les traces d’un grand-père à qui le livre est d’ailleurs dédié, Bernard Goldstein, volonté qui ne cesse de se heurter à des obstacles devenant paradoxalement quasi insurmontables tant ils sont minuscules. Autrement dit, il n’y a pas d’empêchement à proprement parler mais un décalage constant dans les rencontres qu’Hélène Gaudy fait, un léger voile posé en permanence sur ce qu’elle voit, sur ce qu’elle entend, lié également à l’écrivain elle-même, et aux attentes qui l’animent lorsqu’elle se lance dans cette entreprise.

Écrire sur Theresienstadt, c’est se confronter à la question de la manipulation, sur laquelle Hélène Gaudy ne cesse de revenir, manipulation qu’elle entend dénoncer par ce livre (elle revient par exemple de manière assez précise sur le tournage du film de Kurt Gerron) mais dont elle se sent parfois elle aussi prisonnière. Avec beaucoup d’honnêteté, Hélène Gaudy démonte les mécanismes de l’enquête et montre comment les attentes de celui qui la mène fausse ses résultats. Et c’est aussi là que réside l’achoppement entre la fiction de « la ville offerte par le Führer aux Juifs » et la fiction de l’héritier d’une histoire familiale qui, en revenant sur les traces de l’ancêtre ou des ancêtres disparus (porteurs aussi d’un ensemble de lectures et de références), n’est pas forcément disposé à entendre ce que les témoins ont à dire. Un exemple est frappant dans ce récit, lorsque l’auteur rencontre Ginette Kolinka, qui a été internée à Drancy en 1944, puis à Birkenau, à Raguhn, et à Theresienstadt. Elle lui soumet des photographies de propagande faite à Drancy par un photographe allemand en 1942, photographies devant lesquelles Ginette Kolinka acquiesce : « Je lui montre une image qui paraît plus grossière, plus cynique que les autres : des femmes, au milieu de la cour de la cité de la Muette, portent des morceaux de baguettes de pain. Il y en a trop pour leurs bras, une abondance outrée […]. Ah, voyez, là, ils distribuent le pain, me dit Ginette sans paraître choquée. » Et l’auteur parvient tant bien que mal à cacher sa déception.

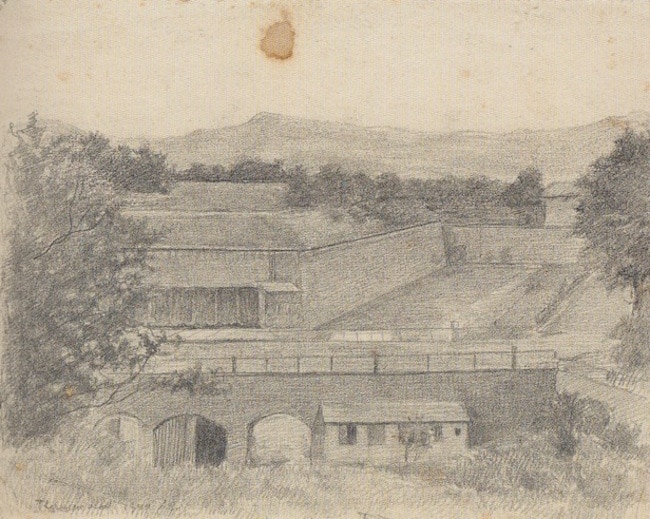

© Arthur Goldschmidt

La réflexion sur les représentations et les images menées dans Une île, une forteresse avance par petites touches, tout comme le récit dans son entier d’ailleurs. Progressivement, Hélène Gaudy, à l’instar du personnage de Sebald, Austerlitz, qui la hante, cerne les failles, si imperceptibles soient-elles. Et c’est une des grandes qualités de ce récit que la mise en scène d’un individu s’interrogeant sur la construction d’une mémoire, créant progressivement des liens avec l’Histoire, dans sa dimension infinie : « Les ficelles sont plus vicieuses, moins apparentes que je l’avais cru et la mise en scène, suffisamment fondue dans les souvenirs qu’elle imite pour que les témoins eux-mêmes ne l’aient pas remarqué. » Et dans ces images truquées, dans ces témoignages fragiles, balbutiants, gênés, il s’agit aussi pour l’auteur de voir ce que le grand-père disparu a vu, de poser les yeux sur les choses, sur les lieux, et d’en faire une vision. Immense tâche qui relève à la fois de l’intime et du collectif, dont Une île, une forteresse est l’expression, d’où peut-être le choix d’arrêter le récit à « l’ancienne gare de Bobigny », dernière vue de la France par l’aïeul : « Il pourrait être là, le point où le récit s’arrête, à moins qu’il bute, reparte vers le cimetière, l’écluse, la chambre d’hôtel, la Judenrampe de Birkenau, la cité de la Muette, l’ancienne gare de Bobigny, Terezín ou Theresienstadt – de ce cycle, je cherche sans cesse à définir le sens, le cœur de l’étoile. »

Le « je » du récit s’inscrit tout à la fois avec force et fragilité. La détermination anime l’auteur, renforcée encore par ses lectures, par ses rencontres (on peut d’ailleurs remarquer les nombreuses mentions qu’elle fait des discussions partagées avec Georges-Arthur Goldschmidt) mais aussi par quelque chose de beaucoup plus intérieur, de plus intime, qui l’anime sans pour autant qu’elle même sache l’identifier ou le nommer. Le récit est toujours au bord de l’épuisement, et pourtant il reprend souffle, tout comme ce « je » qui reprend courage et poursuit une quête que l’auteur elle-même semble savoir vaine dès le début. Le temps du récit est suspendu, tout comme le temps de Terezín, et peut-être aussi celui de la mémoire : « Tout paraissait d’avant ou d’après, toujours dans l’attente ou le souvenir de quelque chose. » C’est dans ce suspens que résident l’émotion et l’intérêt du récit, bien plus que dans les informations qu’il peut délivrer. Il ne s’agit ici ni d’un essai historique ni d’un roman mais plutôt d’une réflexion sensible et nuancée sur la mémoire, sur ce que l’on peut faire des quelques informations qui nous restent d’un aïeul défunt : un nom sur des listes, un âge au moment de la déportation, autant d’éléments qui laissent peu d’espoir. Et l’auteur d’ajouter : « Mais peu, c’est toujours quelque chose et cela a suffi, pendant des années, pour que ma mère, âgée d’à peine un an à l’époque, pour que ma tante et ma grand-mère le peuplent, cet espoir, comme je n’allais pas tarder à le faire, d’attentes jamais tout à fait éteintes. »

Et c’est ce suspens qui frappe Hélène Gaudy dans les dessins d’Arthur Goldschmidt, dont on comprend la place qu’ils ont tenue dans la démarche de l’auteur (ce sont eux qui l’ont accompagnée à Terezín, et qui lui ont servi de « jalons, de repères »), ces dessins qu’elle commente avec beaucoup de pudeur et qui font écho au récit tout entier : « De cette volonté de regarder de biais, de sauvegarder une part de beauté, découle aussi une attention extrême. Arthur Goldschmidt ne dessine pas la surface des choses. Il dessine avec le regard aigu qui lui donne ce suspens, cette urgence, et tout est nu, les visages, l’eau, les arbres, tout existe davantage. »

-

Puisque le ciel est sans échelle – Dessins d’Arthur Goldschmidt au camp de Theresienstadt, Créaphis, 2015.

-

Actes Sud, 2014.