La Pléiade ne semble pas avoir pris encore la décision de se lancer dans la publication des Œuvres Complètes de Jules Verne, décision qui serait saluée par tous ceux – mais cela fait-il un public ? – qui savent que le méticuleux artisan des Voyages extraordinaires fut à coup sûr l’un des magnétiseurs les plus inspirés du XIXe siècle. L’illustre collection se contente donc, ce qui est déjà méritoire puisque longtemps le romancier resta relégué au rayon des livres pour adolescents, de grappiller de-ci de-là quelques titres parmi les soixante-deux d’une carrière très soigneusement programmée par Pierre-Jules Hetzel et son auteur vedette à partir de 1866, carrière qui s’achève sous le fils et successeur Louis-Jules Hetzel, après la mort de Verne en 1905, sous la forme de parutions d’inédits plus ou moins remaniés par Michel Verne, lui aussi successeur et fils, un peu indigne parfois et volontiers arrangeur jaloux des manuscrits paternels.

Jules Verne, Voyages extraordinaires. Voyage au centre de la terre et autres romans. Édition publiée sous la direction de Jean-Luc Steinmetz avec la collaboration de Jacques-Remi Dahan, Marie-Hélène Huet et Henri Scepi. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1346 pages, 50 € jusqu’au 31/12/2016, puis 59 €.

Dès les débuts de Verne en Pléiade, en 2012, avec deux volumes, le premier consacré aux Enfants du Capitaine Grant (1867-68) et à Vingt-mille lieues sous les mers (1869-70), le second à L’Île mystérieuse (1874-75) et au Sphinx des glaces (1897), l’Album Jules Verne ayant paru la même année, l’équipe éditoriale est constituée autour de Jean-Luc Steinmetz : Jacques-Rémi Dahan, Marie-Hélène Huet, Henri Scepi, et la chronologie de l’œuvre importe moins que le désir (légitime) de marier à des valeurs sûres telle « curiosité » (comme Le Sphinx des glaces) d’une production romanesque qui, surtout après la mort d’Hetzel père, manifestera de plus en plus souvent l’émancipation littéraire de l’écrivain.

C’est donc de même la liberté de goût qui préside au choix (excellent) des quatre titres proposés aujourd’hui. Voyage au centre de la terre n’est que le second des Voyages extraordinaires, paru un an après le coup d’envoi de la série (Cinq semaines en ballon, survol d’une Afrique sauvage et encore rétive aux « bienfaits de la civilisation » : c’est le Tintin au Congo de Verne, bien moins raciste toutefois). Suivent De la terre à la lune (1865) et Autour de la lune (1870). Puis une autre curiosité narrative, Le Testament d’un excentrique (1899) clôt le volume sur un texte qui fait partie des derniers parus du vivant de l’auteur, mort à soixante dix-sept ans en laissant une masse imposante de romans écrits en avance de son rigoureux plan de travail et qui paraîtront à titre posthume.

Du point de vue esthétique, l’échantillon me semble être le meilleur des trois qui nous ont été offerts depuis le début de l’entreprise. Le duo lunaire, présenté et commenté respectivement par Henri Scepi (De la terre à la lune, récit des préparatifs du voyage qui commence seulement, en Floride non loin du Cap Canaveral, à la dernière page), et Jacques-Rémi Dahan (Autour de la lune, texte déceptif puisque finalement l’obus occupé par Ardan, Barbicane et Nicholl n’alunira pas), outre l’exceptionnelle verve des deux volets successifs de la même histoire, est d’une étrangeté qui intrigue. Comment l’aventure, ainsi scindée en deux, a-t-elle pu faire l’objet de deux livres publiés à cinq ans d’intervalle, alors que le commentaire érudit prouve que l’ensemble a été rédigé en continuité ? C’est d’autant plus surprenant que De la terre à la lune, mené tambour battant comme la saga d’une épopée industrielle et financière (la construction du canon gigantesque destiné à arracher le boulet à l’attraction terrestre) qui souligne à la fois le dynamisme de la jeune nation américaine et ses limites (un français, Michel Ardan, anagramme du photographe Nadar, intrépide aérostier et ami de Verne est seul capable d’insuffler à toute l’affaire un supplément d’âme), laisse en plan le lecteur sur le départ des cosmonautes. Un lecteur qui devra tirer la langue cinq longues années avant de voir son auteur favori, au nom du contrat de confiance qui enchaîne son imaginaire aux obligations de véracité factuelle de son éditeur, renoncer aux délices d’une confrontation terriens/sélénites, devant laquelle d’autres (Méliès, Wells) n’hésiteront pas.

Quant au Testament d’un excentrique, dont s’est chargée Marie-Hélène Huet, malgré de trop nombreux passages documentaires dormitifs sur le réseau arachnéen des chemins de fer et des voies navigables que parcourent comme des rats empoisonnés les six concurrents (bientôt sept) obligés par les strictes clauses du testament du sieur Hypperbone (M.Hyper-Os), afin d’empocher éventuellement sa fortune, à sillonner en tous sens les cinquante États ou territoires de la fédération américaine, il s’agit d’un texte pré-oulipien tardif qui assurément, par sa sècheresse géométrique et son humour grinçant, vaut le détour.

Verne y exaspère à plaisir le système à but essentiellement éducatif qui lui a été imposé par Hetzel, lui interdisant de donner libre cours à des penchants d’écriture qui le poussaient vers la poésie et le théâtre, singulièrement Baudelaire et Poe d’un côté, le mélodrame du Boulevard du Crime de l’autre. Dans Le Testament d’un excentrique, les personnages, même ceux qui finissent par céder à l’idylle, indispensable ingrédient du happy end (le peintre français dilettante Max Réal et l’oie blanche Lissy Wag) sont des stéréotypes pittoresques de dessin animé mais d’une complexité psychologique d’infusoires. Ce qui est complexe en revanche, c’est le développement territorial des compagnies ferroviaires et la minutie des exigences d’Hypperbone, prétextes (souvent distanciés) à l’étalage de notices géographiques, historiques, juridiques, témoignant d’un hyperpédagogisme dont il y a des exemples dans la plupart des romans verniens, même les plus délirants (La Jangada par exemple, une perle littéraire à exhumer absolument), mais ici exhibées avec un tel mépris de la narration elle-même – qu’elles ne font qu’interrompre comme des pubs dans un thriller hollywoodien de télévision – qu’il y a lieu de suspecter le vieux Jules Verne d’iconoclasme ricaneur parfaitement revendiqué et pince-sans-rire.

En fait, il poursuit dans Le Testament un double but : hypertrophier le côté mécanique d’un récit construit explicitement sur « le noble jeu de l’oie », donc sur des contraintes structurelles fortes – ce en quoi, l’exégèse le note , il peut être considéré comme un des inspirateurs principaux de Georges Perec qui l’admirait-, et stigmatiser cette Amérique mercantile qui certes lui en impose par sa vitalité, mais dont l’hypercapitalisme agressif, derrière une santé sociale apparente, laisse entrevoir le squelette d’une possible ossification morale : hyper, oui, mais bone, jusqu’à l’os. La mort et les catacombes ne sont pas loin et dès le départ le mausolée cyclopéen hideux d’Hypperbone avait un effet glaçant.

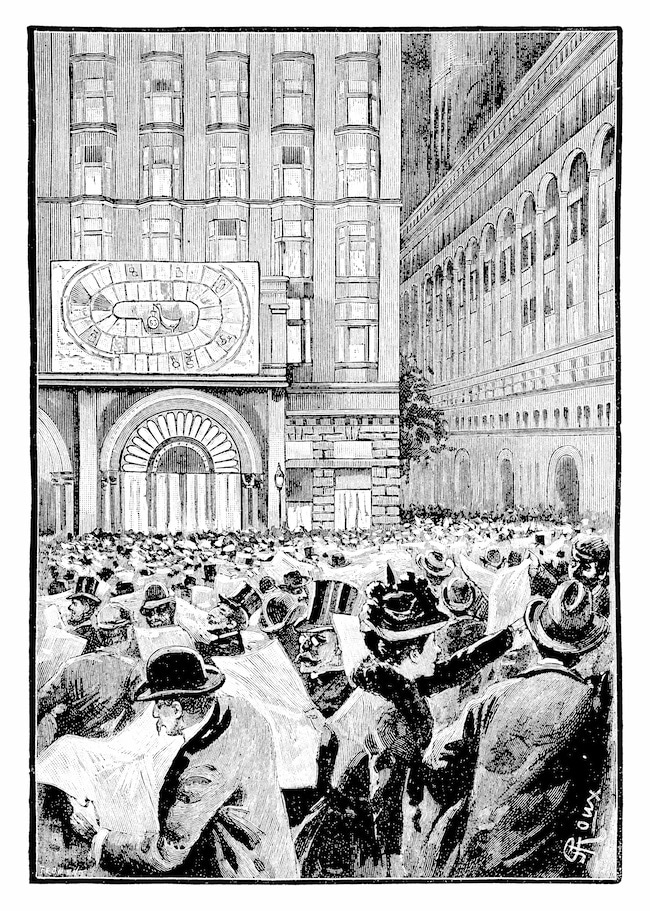

Madison Avenue, à Chicago.

Enfin, en vertu de son privilège de maître d’œuvre, Jean-Luc Steinmetz s’est réservé de traiter de ce chef-d’œuvre absolu de l’art vernien qu’est Voyage au centre de la terre. Il le fait, à la fois dans son « Introduction générale » aux quatre textes choisis et dans la notice particulière consacrée au livre, avec un brio et une profondeur critique qui correspondent, on le comprend d’emblée, à des lectures d’enfance dont le parfum unique ne s’est pas évaporé, surtout quand il s’agit des deux chapitres (37 et 38) véritablement envoûtants ajoutés par Verne en 1867 à la publication initiale de 1864. Chapitres qui complètent d’une rêverie paléontologique les merveilleuses péripéties maritimes commencées au chapitre 32 campant les trois fous de l’aventure souterraine lancés à l’aveuglette sur l’océan intérieur qu’éclaire une étrange lumière de caveau et qui s’étend sans bords non loin du centre de la boule creuse et tiède dont ils ont descendu un à un les paliers.

Océan primordial, amniotique : subsistent encore dans ses eaux louches des témoins animaux d’un passé de l’évolution à laquelle d’autres textes de Verne montrent qu’il ne croyait pas mais qui, en poésie, deviennent des créatures dont le texte ne saurait faire l’économie. « Vieil Océan » sujet aux orages magnétiques : le guide islandais Hans, taciturne nautonier des profondeurs, y arbore une chevelure en buisson ardent, tout étoilée d’« un léger feu Saint-Elme ». Dans cette séquence sublime de sept chapitres (32 à 38) affleurent des réminiscences de l’Edgar Poe auteur d’Arthur Gordon Pym. C’est le plus secret Jules Verne qui se révèle ici, celui qui a bien mérité les admirables vignettes hallucinées de Riou, que La Pléiade reproduit. Un Jules Verne surréaliste qui ose rêver les yeux ouverts au-delà de sa tâche d’éducateur, qu’il accomplit cependant avec conscience. On remercie Jean-Luc Steinmetz de n’avoir pas oublié qu’il fut sans doute un jour « l’enfant amoureux de cartes et d’estampes » chanté par Baudelaire, d’avoir été cet enfant qui nous ressemble et de l’être resté.