Dans le Centre Wallonie-Bruxelles, Claire Leblanc, conservatrice du musée communal d’Ixelles (Belgique) est la commissaire de l’exposition Paul Delvaux (1897-1994), l’un des très grands peintres belges du XXe siècle. 90 œuvres : des peintures, des encres, des aquarelles, des projets, des décors, des lithographies.

Paul Delvaux : l’écho du rêve. Centre Wallonie-Bruxelles. 127-129 rue Saint-Martin, Paris 4e. Jusqu’au 19 septembre.

Paul Delvaux dévoilé, livre-catalogue, Snoeck/Musée d’Ixelles, 224 p., 90 ill., 29 €

Pierre Ghêne & Paul Andrieu, Paul Delvaux raconte…, Havaux (Nivelle), 256 p., (édition épuisée).

Tu découvres ici la collection privée de Pierre et Nicole Ghêne qui est déposée dans le musée d’Ixelles. Pierre Ghêne, docteur en médecine vétérinaire dès 1964, s’est consacré à la recherche et à l’enseignement à la Faculté vétérinaire ; puis il a ouvert, pendant vingt-cinq ans, une clinique pour petits animaux. Parallèlement, Pierre Ghêne est, depuis 1962, passionné par la personnalité de Paul Delvaux, par son monde pictural, par ses rêves minutieux et énigmatiques, par ses fantasmes en partie réservés, secrets. Chercheur, détective subtil, Pierre Ghêne rassemble des œuvres oubliées, cachées, retrouvées. Il a connu Paul Delvaux. Pierre Ghêne se souvient de sa discrétion, de sa circonspection face à sa vie privée : « une voix douce, un peu éteinte, mais animée à certains moments d’une fougue, d’une vigueur extraordinaire. Une voix toujours reliée à son monde intérieur. Nulle pédanterie, nulle autosatisfaction. Avec un rire bon enfant qui lui était personnel. »

Dans les peintures, dans les encres, dans les aquarelles, Paul Delvaux propose un immense rêve théâtral, simultanément rayonnant et amorti, merveilleux et triste, allègre et mélancolique. Se mêlent son désir des femmes et l’angoisse, le ravissement et la peur, l’embrasement et le trouble, les aveux et le silence. L’enfance et l’adolescence marquent le peintre. L’autorité de sa mère, ses interdits le paralysent, le pétrifient comme une sculpture. Sa mère l’oblige à ne pas épouser celle qu’il aime : Anne-Marie de Martelaere (Tam) ; et il la retrouvera bien plus tard (en achetant des cigarettes) ; il épousera Tam quand il a 55 ans. Ce rêve infini et puéril de Paul Delvaux recommence. Selon l’écrivain Jacques Sojcher (Paul Delvaux ou la passion puérile, 1991), sa peinture « n’est pas sympathique ; elle est théâtrale ; elle est peinture de gestes, de regards, de sujets désaffectés et poétisés ».

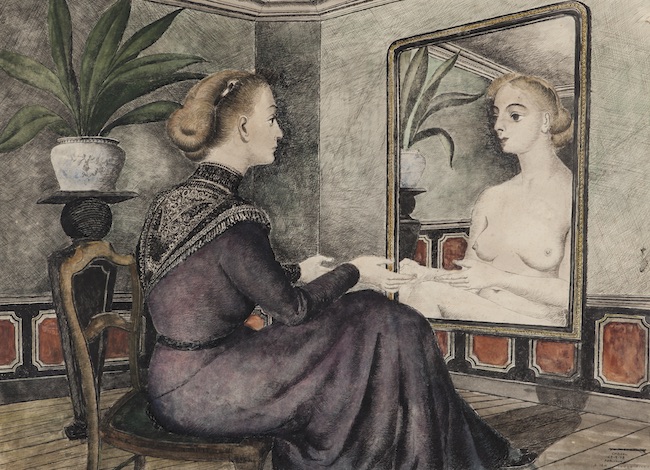

Alors, la peinture de Delvaux glorifie d’abord la puissance des femmes hiératiques, indifférentes, distantes, éloignées. Surgissent les Belles errantes à Ephèse (1946). Delvaux remarque : « Toute ma vie, j’ai été préoccupé par la perspective, par l’idée de distance. » Solitaires, ces femmes taciturnes ne communiquent pas. « Les femmes, chez moi, n’ont pas de signification vivante. Ce ne sont jamais des portraits. Les femmes nues, par exemple, ne sont que des ‘figurantes’. D’où leur silence, leur indifférence. » Les gestes muets, des rites inconnus participent au mystère du tableau. Ce serait une cérémonie dont nous ne pouvons déchiffrer le sens ; ce serait des cortège, des défilés, des errances. Les femmes nues portent des diadèmes, des bijoux (comme ceux de Gustave Moreau), des colliers, d’immenses rubans roses, de grands chapeaux (ceux de Cranach), des chevelures tressées, des cheveux dénoués.

En 1954, E. L. T. Mesens affirme : « Avec Delvaux, la poésie naît de l’hiatus qu’il y a entre les grandes figures somnambuliques et le décor anachronique qui les entoure. » Delvaux choisit les vides entre les corps, les yeux parfois exorbités, maquillés, « absents » de ces ravissantes, un érotisme glacé. Parfois, Delvaux précise avec une certaine pruderie : « Il fallait mettre des nus parce que j’avais besoin d’une clarté, d’une lumière à cet endroit-là. » Ou bien, Delvaux cherche souvent les poses impersonnelles des femmes qui seraient des « figures » sans récit. Les figures (note-t-il) « n’ont pas d’histoire, elles sont. » Et voilà…

Femme au miroir, 1948, Collection privée en dépôt au Musée d’Ixelles, Bruxelles © Foundation Paul Delvaux St.Idesbald/Belgique photo Vincent Everarts © ADAGP Paris 2016

Parfois, certaines œuvres de Delvaux mettent en évidence les Courtisanes, les prostituées, une tenancière, les nymphes qui se baignent ; elles fascinent le peintre. Avec son cousin Walter, il serait (jeune) entré dans une maison close. Dans des dessins, deux amies belles s’approchent ; elles se confient en des complicités féminines ; elles se caressent ; elles s’étreignent, s’enlacent. Pour La Visite (1939), une Étude montre la rencontre d’un jeune garçon mince, très timide et de l’Initiatrice géante et flegmatique.

Sans les œuvres de Delvaux, les hommes ne perçoivent pas les femmes nues dans les jardins, dans les esplanades, près des temples antiques, dans les gares. En costume noir et rigide, tel homme marche en lisant un grand journal. Apparaissent dans des tableaux, les académiciens, les savants. Plusieurs fois, le maigre professeur Otto Lidenbrock s’immobilise et observe un fossile ; il est le personnage important du Voyage au centre de la terre (1864) ; Delvaux se souvient de la lecture de son enfance et des illustrations de Riou (dans les éditions Hetzel). Les gros yeux du professeur Lidenbrock « roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables ; son nez, long et mince, ressemblait à une lame effilée » ; le professeur ignore les aguicheuses qui circulent ; il ne s’intéresse qu’aux cratères des volcans, aux agitations de Terre, à ses « convulsions »…

Sans cesse, Delvaux dessine et peint les gares perdues dans les forêts, les trains, les « locomobiles », les tramways, les dépôts sombres, les quais silencieux (lorsque la petite fille s’éloigne), les fumées qui s’élèvent vers une verrière. En 1922, Delvaux peint Les débardeurs de la gare du Luxembourg, les « cheminots » fatigués. En 1947, il note : « Il y a ce côté nostalgique des salles d’attente où les gens passent pour partir. (…) Les gens ne sont pas nécessaires, car une gare a sa vie propre. » Dans sa petite enfance, le peintre avait l’ambition de devenir chef de gare : « J’aimais le sifflement et la puissance des locomotives. Je regardais passer les trains. C’est tout ! »Très âgé, il obtint le grade de « chef de gare honoraire de Louvain-la Neuve ». Il conservait les petits trains…

L’Antiquité l’obsède. Il a un peu voyagé en Italie, en Grèce. Il évoque Pompéi, le Colisée, le temple d’Olympie, les trésors delphiques, des arcs de triomphe, les colonnes, les arcades, les bas-reliefs. Se mêlent la Grèce, l’Italie, l’Égypte, les pyramides, les grandes architectures en fer de la fin du XIXe sicèle, les volcans, les montagnes d’anthracite… Il a relu souvent l’Iliade, l’Odyssée, Ovide, Virgile ; en 1924-1935, il peint Le Retour d’Ulysse.

La Terrasse, 1979, huile sur toile, 150 x 150 cm, collection privée en dépôt au Musée d’Ixelles, Bruxelles. © Foundation Paul Delvaux St.Idesbald/Belgique © ADAGP Paris 2016

Les squelettes sourient. En 1954, il imagine une Crucifixion quand le squelette est cloué sur la croix ; le cardinal Roncalli (le futur pape Jean XXIII) considère cette peinture comme hérétique… Pendant sa scolarité, Delvaux observe dans une vitrine rouge un squelette humain et un « écorché » rose (en papier mâché)… Les squelettes de Delvaux sont très vivants. Le squelette est la charpente de l’humain, une structure fondamentale. « À mes yeux, le squelette n’a rien de tragique… J’ai fait pendant la guerre de 1940 de nombreuses études d’après les squelettes que le Musée d’Histoire Naturelle mettait à ma disposition… Le squelette n’est pas un symbole, mais un être aussi vivant que les autres. » Par ailleurs, Delvaux aimait les œuvres de James Ensor : une accumulation de squelettes tantôt redoutables, tantôt ironiques…

Paul Delvaux est à la fois proche et très loin du surréalisme. Il affirme : « Je ne suis pas resté un surréaliste pur… Je refuse toute théorie et je ne garde que la poésie… Les surréalistes, je les ai connus, je les ai fréquentés. C’était intéressant et je me méfiais du côté littéraire dans leur démarche. Le groupe, ça ne m’intéressait pas ! J’ai préféré rester isolé. Je n’approuvais ni les outrances politiques, ni leur attitude antireligieuse et antimystique. Je ne voulais pas de cette intolérance qui inondait leurs revues… La littérature ne peut entrer dans le domaine de la peinture, sinon, elle abîme, elle détruit. Discourir ne sert à rien. »

Delvaux a été formé par les œuvres de Giorgio De Chirico : « ce n’est pas le côté métaphysique, mais c’est essentiellement le mystère des rues désertes, les ombres qui s’allongent sur le sol, une poésie de silence, le petit train à l’arrière-plan qui s’en va sur un ciel bleu-vert, la tour rose à gauche… Et De Chirico employait des couleurs chaudes, mais moi, j’ai fait la même chose avec du gris. Car je suis un homme du Nord ! » Delvaux critique, avec politesse, Magritte : « J’ai pris mes distances et je ne tiens plus au cirque surréaliste. J’ai très peu fréquenté Magritte, car il était d’un naturel très renfermé et méfiant. Je crois que Magritte était un homme inquiet. Il vivait dans le cercle très fermé des surréalistes… Il était très méchant et n’avait pas très bon caractère. »

Les historiens de l’art, les critiques, les biographes, les amis et les ennemis de Paul Delvaux s’interrogeront sur le surréalisme instable et ambigu de ce peintre. Tu liras peut-être des textes de Paul-Aloïse de Bock, Jacques Sojcher, Claude Speak, René Gaffé, José Vovelle, René Micha, Jacques Meuris, Emile Langui, Paul Fierems, Suzanne Houbart-Wilkin, Georges Banu, Michel Butor, Jean Clair, Danièle Gillemon, d’autres… Delvaux serait peut-être un « surréaliste malgré lui » ou bien un « surréaliste par éclairs ».

Et tu relis cette phrase seule d’André Breton : « Delvaux a fait de l’univers l’empire d’une femme toujours la même qui règne sur les grands faubourgs du cœur, où les vieux moulins de Flandre font tourner un collier de perles dans une lumière de minerai. »