« Inventeur du dimanche, cinéaste du lundi, critique du mardi, poète du mercredi, essayiste du jeudi, traducteur du vendredi et acteur du samedi, surréaliste tous les jours de la semaine, Jacques-Bernard Brunius a enfilé tous les costumes, s’est intéressé à tous les sujets, s’est amusé à tous les “métiers”, puisqu’il fut également dessinateur, collagiste, scénariste, chroniqueur radio, conférencier, metteur en scène de théâtre, directeur de collection, monteur, régisseur, producteur… Dans un monde envahi par les experts qui rassurent – où rien ne l’effrayait tant que “ la connerie des techniciens, spécialistes, humanistes et autres bureaucrates de la religion du progrès” – les encyclopédistes de son espèce sont rarement pris au sérieux », déclare Grégory Cingal dans son introduction ; on ne saurait mieux dire !

Jacques B. Brunius, Dans l’ombre où les regards se nouent. Écrits sur le cinéma, l’art, la politique (1926-1966). Rassemblés par Grégory Cingal et Lucien Logette. Éditions du Sandre, 544 p., 28 €

Bien. Mais alors, par quel bout commencer sérieusement ? Le plus sage ne serait-il pas de procéder à une sorte d’inventaire des différentes activités de Jacques Cottance – son véritable nom – et de souligner en quoi il fut le plus souvent novateur dans chacune d’elles ? Certes ! Avant toute chose, cependant, je ne résiste pas au plaisir de signaler au lecteur que j’ai eu la grande joie de rencontrer Maître Jacques à plusieurs reprises, lors des visites qu’il ne manquait pas de faire au « Café » où se réunissaient les surréalistes du vivant d’André Breton, lui qui, depuis 1940, vivait habituellement à Londres, nous verrons pourquoi plus tard.

Petit point « familial » encore : Jacques avait pour belle-sœur la grande photographe Denise Bellon, ce qui faisait aussi de lui l’oncle de la réalisatrice Yannick Bellon et de la comédienne et dramaturge Loleh Bellon. Comme Jacques et sa femme Colette habitaient alors le même immeuble du 39, quai de l’Horloge, près de la Seine, et que l’appartement de Denise communiquait avec le leur, tout ce petit monde voyait ainsi défiler entre les murs ceux de la « bande » : Pierre et Jacques Prévert, Paul Grimault, Jean Aurenche, Jean Ferry, Sylvia Bataille, Yves Tanguy ou Henri Langlois et ses projets de Cinémathèque Française !

Maintenant, revue de détail !

Inventeur

Au sens étymologique du terme, Brunius est celui qui « inventa » le Palais idéal du Facteur Cheval, en publiant, à l’initiative d’André Breton, dans la revue belge Variétés, dès 1929, le premier texte consacré à ce haut lieu des mille et un songes qu’il avait découvert par hasard, en 1923, sa maison de famille se trouvant non loin d’Hauterives. Plusieurs articles suivirent, notamment dans l’hebdomadaire à grand tirage Vu, en 1936, illustré de nombreuses photographies de Denise Bellon, où il écrivait : « Au carrefour de l’art primitif, de l’art des fous, de l’art des enfants, Cheval installe une monstrueuse constellation de souvenirs imaginaires. Ce palais multiforme, luxuriant et secret, ce jouet d’enfant démiurge, cette pierraille si frémissante dans son étrangeté et sa gaucherie, c’est sans doute le monument le plus ingénu et le plus fort qui ait jamais été élevé réellement à l’Imaginaire ».

Au côté du Douanier Rousseau, le Facteur Cheval devint ainsi l’une des incontournables références des surréalistes en matière de création artistique sauvage ; et plus tard, lorsque Brunius réalise en 1937 son film documentaire, Violons d’Ingres, la séquence la plus importante sera consacrée à Cheval, les documents photographiques de Denise Bellon occupant une place de choix. Le saviez-vous ? Comme on disait au Reader’s Digest !

Cinéaste

Outre ces Violons d’Ingres que l’on vient d’évoquer, Jacques Brunius réalisa trois autres films documentaires inspirés, à savoir Autour d’une évasion, en 1931, long métrage dans lequel Dieudonné, ancien de la bande à Bonnot et bagnard en rupture de ban, témoigne du quotidien des prisonniers en Guyane, et raconte l’évasion très aventureuse de l’un d’entre eux, médecin et chercheur d’or ; puis, en 1937, deux courts métrages, d’abord Sources noires, autour de l’industrie pétrolière en France, dont il se tire avec élégance, grâce aussi à un commentaire dû à Robert Desnos, et Records 37, sur l’idée du record humain et des innovations qui en résultent. Notons encore qu’il fut assistant-réalisateur aux côtés de Luis Buñuel, pour L’Âge d’or, de René Clair, pour Sous les toits de Paris, ou de Jean Renoir, pour lequel il monta une partie de La vie est à nous ; on dit même qu’il réalisa plusieurs séquences de Une partie de campagne, en l’absence de Renoir parti préparer son adaptation des Bas-Fonds, d’après Gorki.

Acteur

Puisque nous sommes entrés dans le monde merveilleux du cinéma, restons-y ! Comme Brunius s’était intégré tout naturellement à l’équipe du groupe Octobre qui, dès 1932, écumait les sorties d’usines à coups de saynètes révolutionnaires, et ce en même temps que Jacques et Pierre Prévert, c’est non moins tout naturellement qu’il incarna le personnage récurrent du premier film subversivement drôle de ceux-ci, L’affaire est dans le sac. Comment oublier le grand escogriffe qui, dans la boutique du chapelier, réclame : « Je voudrais un béret, un béret frââânçaiiis. Y que ça qui me va. La casquette, c’est bon pour les ouvriers ; le chapeau, c’est pas pratique ; le béret, c’est simple, c’est chic, c’est coquet » ; puis, une fois coiffé par un tour de passe-passe, sort martialement de la boutique pour aller saluer un défilé militaire, en compagnie d’une autre vieille baderne borgne, évident coup de patte aux Croix-de-feu du colonel de La Rocque qui tenaient alors le haut du pavé ! Avec humour et complicité, Pierre Prévert, réalisateur du film, déclara beaucoup plus tard, que c’était sans doute « à cause de lui, à sa présence qui crevait l’écran, à sa voix inoubliable, et surtout à son ton inimitable, si mon film a soulevé (…) une véritable tempête de protestations, lors de sa première et combien éphémère sortie en public, dans un petit cinéma de quartier ! »

Jean Renoir devait lui offrir par la suite plusieurs rôles dans lesquels sa silhouette dégingandé, un peu ridicule parfois, mais toujours remarquable, ne manquait jamais d’attirer l’attention ; ainsi, dans Le crime de monsieur Lange, formidable scénario de Jacques Prévert, où l’on retrouve plusieurs surréalistes et membres du groupe Octobre, ou dans La vie est à nous dans lequel il interprète un capitaliste du plus cynique effet ! Mais le vrai « cadeau » de Renoir sera ce rôle de faune à marinière qui, dans Une partie de campagne, étourdit Madame Dufour/Jane Marken au point de l’entraîner sous la charmille ! Personnage inoubliable ! Sa carrière d’acteur aurait pu être exceptionnelle si ses nombreuses activités, teintées d’un dilettantisme de bon aloi, ne l’avaient tenu trop souvent éloigné des studios. On a pu néanmoins le voir, çà et là, dans des productions anglaises ou hollywoodiennes, vingt-deux films entre 1950 et 1965, son rôle le plus important étant sans doute celui du sinistre Fouché, qu’il incarna, aux côté d’Yvonne De Carlo, avec une réjouissante sournoiserie et des rires sardoniques à la mesure du personnage, dans La belle espionne (1953), divertissant film d’aventures de Raoul Walsh, très lointainement inspiré par Les Travailleurs de la mer d’un Victor Hugo qui n’y pouvait rien !

Tout ce que vous venez de lire sur l’acteur Brunius, vous ne le trouverez pas de manière aussi détaillée dans le livre, mais je souhaitais que cet aspect capital du personnage soit mis en valeur, sa discrétion sur ce sujet le rendant d’autant plus sympathique. Imprimez cette page et joignez-la au volume que vous allez vous procurer sans délai ! Et revenons à nos moutons, si férocement intelligents, si riches en bonnes et mauvaises intentions, si inventifs et créateurs…

Essayiste

On lira avec une curiosité immense certains essais de Brunius sur quelques énigmes littéraires. Ainsi, l’étude qu’il consacra en 1944 au Jabberwocky de Lewis Carroll « superbe leçon de traduction mêlant, comme à l’accoutumée, une érudition pointilleuse et des apartés facétieux, [qui] témoigne d’une maîtrise confondante des subtilités de la langue anglaise, après si peu d’années de pratique », nous dit Grégory Cingal dans son introduction. Ou encore, « Comment lire les Nouvelles impressions d’Afrique » de Raymond Roussel, véritable manuel pratique destiné à justifier la « Machine à lire Roussel », inventée et réalisée par Brunius, exposée en 1938 à l’Exposition Internationale du Surréalisme, dont il ne reste rien aujourd’hui, hélas ! C’est encore lui qui travailla à l’édition intégrale de Vathek, de William Beckford, en 1948, dans laquelle figurent les épisodes, alors inédits en France ; on trouvera ici sa volumineuse et passionnante « Vie du Calife Beckford », où l’on comprend pourquoi ce véritable rêveur, visionnaire et démesuré, s’obstina à bâtir un palais idéal, au même titre que le cher Facteur Cheval, par exemple.

Radio

À la déclaration de guerre, le 2e classe Cottance est incorporé à Corbeil. En février 40, il est envoyé à Londres par le Service cinématographique des armées, pour travailler sur des films de propagande. Après avoir pris contact avec le groupe surréaliste anglais, et constaté que ses membres manquent singulièrement de cohésion et d’initiative – à l’exception de l’infatigable E. L. T. Mesens, de nationalité belge, il est vrai ! –, et faute de maîtrise de la langue anglaise à ce stade, il ne parvient pas à influencer de manière décisive ces amis de circonstance. Mais, dès juillet 40, il fait partie de la première équipe mise en place pour animer les nouvelles émissions prévues par la BBC à destination de la France. Il décide alors de prendre le pseudonyme de Jacques Borel – un pseudonyme sur un pseudonyme ! – pour ne faire courir aucun risque à sa famille restée à Paris.

Durant toute la guerre, il prendra une part active aux émissions « Les Français parlent aux Français ». L’un des principaux membres de l’équipe, Jean Oberlé, dira de lui : « Il a toujours eu le courage de ses opinions, même, et surtout, lorsqu’elles le plaçaient dans l’opposition du gouvernement provisoire. Toute sorte de chauvinisme lui faisait horreur, toute sorte de barrière et toute sorte de contrainte, innée ou acquise, le faisait se dresser et protester, d’une voix soudain véhémente ». D’ailleurs, chez ceux de « Radio Londres », les manières d’autocrate du général de Gaulle, sa personnalité cassante et son passé maurassien n’étaient guère appréciées. Cingal précise encore : « Circonstances aggravantes aux yeux de Brunius : l’abandon de la devise républicaine “pour les mots prostitués ‘Honneur et Patrie’ ” ; le choix de la croix de Lorraine, “emblème des ducs de Guise, responsables du massacre de la Saint-Barthélemy” ; l’obligation de prêter un serment d’allégeance à sa personne ». Bon sang surréaliste ne saurait mentir, n’est-ce pas !

Après la guerre, il demeura à Londres et participa à de nombreuses émissions sur les ondes de la BBC, dont il prit un temps la direction de la section française, où il fut aussi bien chroniqueur, adaptateur, acteur et producteur. Longtemps il tint une chronique dans laquelle il traitait de tout ce qui lui tenait à cœur comme par exemple les sansonnets de Londres, la peine de mort, l’affaire Lolita et les événements de Mai 68 ; il alla jusqu’à mener en sous-main « une campagne antinucléaire continue », confia-t-il à Breton dans une lettre, ajoutant : « Tous les sujets me sont bons pour y faire allusion au moment où l’on s’y attend le moins ». Du bon usage des chemins de la malice !

Pamphlétaire

Son tour d’esprit l’empêchant de se laisser embarquer dans la grande croisade antifasciste qui se déployait à la faveur de la guerre, non sans impostures multiples, il entreprit de rédiger, en 1943, un essai politique intitulé Sans Dieu ni diable. Si divers extraits parurent à l’époque dans des revues en langue française et anglaise, il est publié ici pour la première fois en son intégralité. Considérant que le rationalisme atrophié qui succéda à « l’ère des puissances de droit divin » ne faisait qu’ouvrir la voie à « l’ère des tyrans de droit humain », et que le conflit en cours n’était qu’un épisode d’une crise générale bien plus profonde, il avançait ses pions : « Il ne s’agit de rien moins que de remplacer un mythe d’oppression par un mythe de libération, – un mythe qui autorise l’homme à échapper à Dieu sans vendre son âme au diable, – un mythe qui ne laisse pas l’homme affranchi de Dieu, seul avec lui-même, – une mystique collective où l’individu ne soit mystifié ni par la collectivité ni par un chef, – un mythe où ni le capital ni le capitaine ne soit synonyme de virilité, – un mythe d’affranchissement moral et matériel où l’ordre et le désordre ne soient qu’une seule et même activité ».

Pendant ce temps, à New York, André Breton vient de rédiger les dernières pages des Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme, ou non, dont Brunius ne peut avoir connaissance ; pourtant, c’est bien autour des mêmes interrogations que s’articulent les deux textes. Et quatre ans plus tard, en 1947, la première grande exposition du surréalisme de l’après guerre s’organisera à Paris, Galerie Maeght, à l’initiative de Breton, sur le thème brûlant de la recherche d’un mythe nouveau ! Télépathie surréaliste, ou conscience claire des véritables problèmes qui alors – comme aujourd’hui ! – se posent à l’entendement humain ?

Poète

En 1943, la jeune anglaise qui partage sa vie d’exilé lui inspirera un long et magnifique poème intitulé « Hallaliberté » ; voici les quelques vers qui en constituent le final :

« Nous étudierons le langage des roues grinçantes / Nous cultiverons des fleurs d’hématite dans des serres de fourrure / Nous ramperons dans le souterrain qui conduit au trésor des chats sauvages / Nous inviterons les Argonautes dans notre château de vent / Nos disques de bicyclette feront le bruit du galop / Nous traverserons le parc où les buissons de boules blanches / servent de refuge aux espèces animales des temps à venir / Nous déroulerons les arbres / dont le tronc est un rouleau de papier / Nous embarquerons sur le grand courrier amphibie / pour tourner en hélice autour de la Terre / Et ces lignes resteront pour toujours inachevées / comme le voyage de notre amour de notre liberté. »

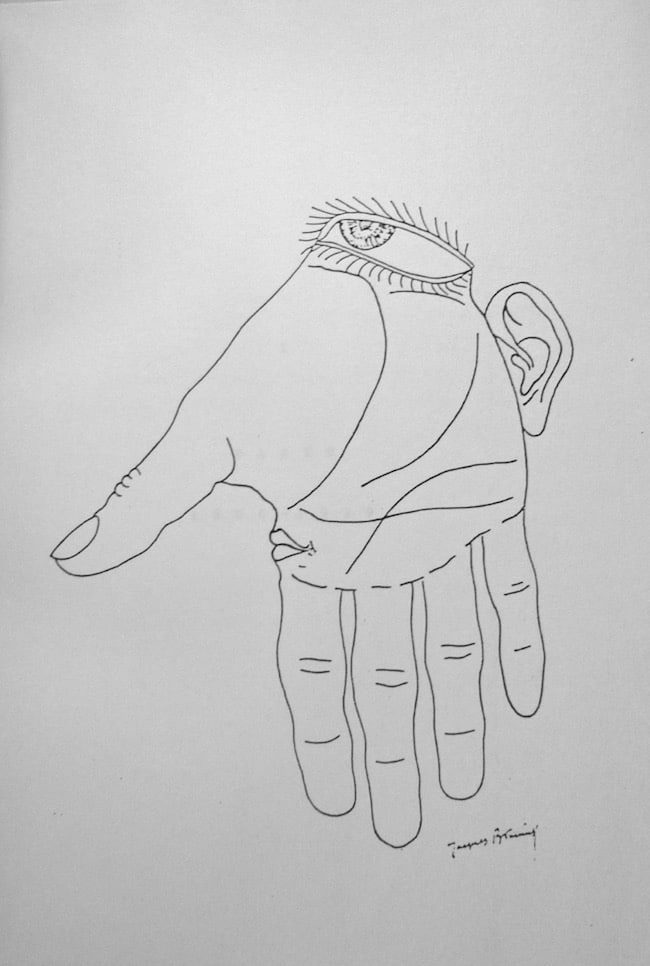

Ma main (1949) de Jacques Brunius

Par ailleurs, les « chantonnements de cantonnement », comme il qualifiait la poésie patriotique d’Aragon, lui inspirait le plus profond dégoût : « L’ignominie de ce dernier qui, tout en voulant se faire passer pour subversif en balbutiant les mots de Déroulède sur un air apollinarien, dans le même temps lèche les pantoufles du régime Putain en réclamant des rimes et de la tradition, passe les limites. (…) Et maintenant ça illustre Famille Travail Patrie en conjugaisons ronronnantes », écrit-il à Breton en juin 1943. Le pamphlet Idolatry and Confusion rédigé avec E. L.T. Mesens en 1944, où était attaquée la renaissance de la « poésie » nationale en France, peut être considéré, à juste titre, comme le pendant du Déshonneur des poètes que Benjamin Péret publia en 1945 ; ces deux signes de bonne santé intellectuelle font pourtant encore problème, de nos jours, pour certains « esprits rabougris », toujours au garde-à-vous sous l’Arc de Triomphe de la Patrie reconnaissante ! Repos !

Traducteur et adaptateur

Un moment déçu par le cinéma, il se tourne vers le théâtre et adapte pour la BBC les pièces de Christopher Fry, Harold Pinter, James Saunders et Dylan Thomas, dont sa traduction de Au bois lacté reçut le prix Italia en 1954. Plusieurs de ses adaptations furent montées à Paris par Georges Vitaly, Claude Régy et Roger Blin. C’est à lui que l’on doit la première apparition en France de la pièce d’Harold Pinter Le Gardien, en 1961, au Théâtre de Lutèce. Voici deux extraits de sa présentation, la première phrase et la dernière : « Le théâtre de Pinter est avant tout un théâtre de langage, mais pareille définition ne suffirait guère à le situer dans le théâtre anglais d’aujourd’hui. (…) La grande différence entre Pinter et les écrivains “réalistes”, c’est que c’est lui qui sait appréhender la réalité. Pourquoi ? C’est bien simple : il dispose d’une faculté qui leur fait défaut, l’humour ».

Critique

Très tôt passionné par le cinéma, Brunius pratiqua avec assiduité l’art de la critique, au point même de fonder, en compagnie de Jean Georges Auriol, Jean Mitry et Edmond T. Gréville, la revue Jabiru dans laquelle parurent ses premiers textes ; puis, dans la foulée, La Revue du cinéma, véritable ancêtre des Cahiers du cinéma. S’il se montre d’abord réticent devant les innovations techniques – le parlant, la couleur… –, très vite il revient sur ses jugements et trouve chaque fois la bonne argumentation qui accompagne son revirement. Et s’il passe à côté de Orson Welles dans un premier temps – « poudre aux yeux » –, ce génie de la mise en scène deviendra ensuite pour lui une référence systématique.

Dans cet ouvrage, on pourra lire un véritable morceau de bravoure critique, son analyse du film d’Alain Resnais L’année dernière à Marienbad. Rappelons ici que ce film déchira littéralement les surréalistes lors de sa sortie, certains estimant qu’il apportait une preuve supplémentaire de la vocation surréaliste du cinéma (Robert Benayoun, Georges Goldfayn, Gérard Legrand, moi-même), d’autres se perdant dans le labyrinthe des sentiments qui, pour eux, ruinait le film. Breton fut de ceux qui résistèrent ; jamais il ne livra le fond de sa pensée, mais je crois avoir deviné que ce qui le gênait, c’était la présence d’Alain Robbe-Grillet au scénario, son rejet du soi-disant « nouveau roman » jouant là un rôle répulsif. Évidemment, grâce à la manière dont Resnais s’était emparé de l’histoire pour la faire entrer dans sa propre thématique – chaque fois qu’il avait une idée, il se demandait « ce que Breton en aurait pensé », déclarait-il volontiers –, c’est sur les chemins du rêve récurrent qu’il fallait le suivre. À cet égard, la démonstration de Brunius est éblouissante d’évidence, au point que l’on s’en veut de n’y pas avoir pensé soi-même plus tôt ! Gageons que Breton y aurait été sensible !

Outre les collaborations qu’il donna à de nombreuses revues cinématographiques, La Revue du Cinéma, Photo-ciné, L’Écran français, Positif, L’Âge du cinéma, etc, les analyses sur l’avant-garde cinématographique qu’il publia en un volume titré En marge du cinéma français (Arcanes, 1954 – sous couverture de Marcel Duchamp) sont aujourd’hui encore pleines de vérités, parfois douloureuses. Donc, à méditer !

Surréaliste

En guise de dédicace tardive, sur son exemplaire des Vases communicants, Breton écrivit ceci : « À mon très cher Jacques Brunius, dont la boutonnière garde la fleur du sel, son ami de toujours, André Breton 1960 ». On voit que l’adhésion de « l’homme au béret français » au mouvement surréaliste n’avait rien d’un caprice, ni de la quête d’une carte de visite valorisante en certains milieux. Cette adhésion « a représenté un engagement précis, théorique et pratique, dont [il] s’est constamment efforcé de respecter les options politiques, esthétiques ou simplement amicales. (…) Jusqu’à la mort de Breton, il collabora à toutes les revues surréalistes, ne serait-ce que pour un seul numéro », rappelle Grégory Cingal.

Jacques Brunius par Maurice Henry

On trouvera d’ailleurs dans ce livre plusieurs lettres à André Breton, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, Brunius à Londres, Breton à New York. Elles sont toutes d’une incroyable richesse en renseignements, en prises de position, en humour ou en accents colériques, elles sont tout simplement celles d’un homme auquel il est difficile d’en compter. Soulignons aussi certaine lettre à sa fille Laure, en 1951, dans laquelle il lui explique posément, fermement et de manière décisive, comment l’idéologie marxiste permet des dévoiements tels qu’en son nom « on peut aboutir à une dictature oligarchique et bureaucratique, à un État bassement policier et à l’impérialisme le plus guerrier et le plus agressif, sans même avoir égalisé la condition des hommes ».

Jacques Brunius fut un surréaliste comme on les aime, dont les exigences et la rigueur ne le confinaient pas pour autant aux limites de ce mol « entre soi », trop souvent refuge des pusillanimes aux dents courtes, et qui su éviter par ailleurs les bras attirants de la compromission dorée où Dali ne manqua pas de se vautrer, de même que ceux, plus pervers, du stalinisme alibi, donc « dédouanant », où Aragon, Eluard et Tzara achevèrent de se perdre. Il était de ces quelques hommes, navigant soit aux lisières du surréalisme, soit en ses eaux profondes qui, sans se vouloir les phares de leurs convictions, étaient avides de connaissance multiples, à la manière de « l’honnête homme » du XVIIIe siècle ; nommons, par exemple, Maurice Heine, Pierre Mabille, Georges Hénein, Joe Bousquet ou, plus récemment, Jorge Camacho, peintre, poète, ornithologue, alchimiste, et néanmoins révolutionnaire !