Les mémoires de l’historien Saul Friedländer éclairent des controverses fameuses en dévoilant leur arrière-plan, tandis qu’un livre d’entretiens revient notamment sur trois grands débats contemporains : l’articulation entre documents d’archives et témoignages dans l’écriture de l’histoire, le Historikerstreit (la querelle des historiens) sur la responsabilité de l’Allemagne nazie dans la Shoah et, enfin, le linguistic turn promu par Hayden White aux États-Unis, qui soulevait la question du rapport entre l’histoire et la fiction.

Saul Friedländer, Où mène le souvenir. Ma vie. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jacques Dalarun. Seuil, 2016, 349 p., 22 €.

Saul Friedländer, Réflexions sur le nazisme. Entretiens avec Stéphane Bou. Seuil, 2016, 219 p., 19 €

Saul Friedländer © Basso Cannarsa

Il ne s’agit pas de minimiser l’intérêt que présente le retour sur soi et sur sa discipline qu’effectue Saul Friedländer, historien désormais installé aux États-Unis, après une naissance à Prague en 1932, un exil en France, où il survécut caché par les bons pères tandis que ses parents n’eurent pas cette chance, une immigration en Israël où il enseigna plusieurs années avant de rejoindre l’université de Genève, pour finalement terminer sa carrière à l’University of California à Los Angeles (UCLA). On notera notamment son rapport désenchanté, voire désespéré, à la société israélienne, et plus exactement, à la politique de ses dirigeants, sa déception et presque souffrance lorsqu’il tenta de dialoguer avec des intellectuels arabes qui, comme Samir Amin, cet ancien condisciple et ami du lycée Henri IV à Paris, lui battirent froid par pur sectarisme. (Tout le monde n’a pas la grandeur d’âme d’un Edward Saïd.) Ou encore ses considérations sur la langue, lui qui en changea maintes fois et écrit en anglais « pour des raisons pratiques (…) mais je continue à penser en français et je ferais mieux d’écrire en français ».

La carrière de Friedländer commença de la façon la plus classique qui soit, avec un sujet de thèse à Sciences-Po comme on n’en choisit plus : « Le rôle du facteur américain dans la politique étrangère et militaire de l’Allemagne, septembre 1939-décembre 1941 ». Ces titres à la Renouvin avaient l’avantage d’être clairs. Progressivement, il s’orientera vers l’étude de la Shoah (terme qu’il préfère à celui d’« holocauste ».) Il s’en écartera rarement, par exemple pour un « mauvais » livre, comme il le dit lui-même, qui traita de l’histoire et de la psychanalyse : « Ma plus grande erreur, comme celle d’une grande partie de la psycho-histoire, résidait dans le transfert simpliste de concepts psychanalytiques du registre individuel au registre collectif. »

Le principal apport de Friedländer dans l’étude de l’antisémitisme et du génocide juif tient à son recours aussi bien aux documents d’archives qu’aux témoignages, en un mot, à la mémoire, quand bien même la distance dans le temps créerait un problème. On aurait pu croire l’affaire entendue : qui nierait la contribution des témoignages de survivants à l’étude de la Shoah ? Pourtant, l’opposition entre ces deux sources a bel et bien existé dans la sphère académique. Raul Hilberg, premier historien de la destruction des Juifs d’Europe, par exemple, ne s’était volontairement appuyé que sur des documents d’archives. Il était loin d’être le seul, même si on ose moins l’avouer aujourd’hui (au contraire de cet historien américain que j’entendis, il y a tout juste un an, se moquer des récits mémoriels au prétexte, disait-il, se croyant spirituel, qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait mangé la veille. Comment aurait-il pu se souvenir de ce qui lui était arrivé il y a 50 ans ?)

Mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem

Il n’y a pas si longtemps, en France, un débat opposait les « fétichistes de l’archive » à ceux qui subiraient « la dictature du témoignage ». À lire les reproches formulés par Friedländer à Hilberg, puis à Hannah Arendt, qui en avait repris les thèses concernant la condamnation morale des Judenräte, ces responsables des communautés juives accusés d’avoir collaboré avec les nazis, on se dit que la lecture ne serait-ce que de quelques témoignages les aurait empêchés de proférer pareil jugement. Mais lorsqu’on apprend que, pour cette raison, Hilberg et Arendt seraient devenus personae non gratae en Israël et que Hilberg se serait même vu refuser l’accès aux archives de la Shoah de Yad Vashem en 1968, on reste perplexe.

Certes, Friedländer n’a pas l’air d’approuver, mais ses mots à l’égard de Hannah Arendt principalement ne sont pas tendres. À vrai dire, dans la façon dont elle couvrit le procès Eichmann pour le New Yorker Magazine, c’est surtout le ton qu’il lui reproche. Dans des moments où il polémiqua, ce qui lui arriva plus d’une fois, Trotski disait qu’en reprochant le ton, on s’évite d’argumenter sur le contenu. Ce n’est pas faux. Hannah Arendt en fait régulièrement les frais et une mésinterprétation de ses propos saute parfois aux yeux lorsqu’on se replonge dans son célèbre [1]. On peut être en désaccord avec elle, mais il conviendrait de la citer correctement. À Gershom Scholem qui lui reprocha de « manquer d’amour pour le peuple juif », ainsi que le rappelle Friedländer, Arendt répondit, ce qu’il ne rappelle pas, qu’elle réservait son amour pour ses amis – ce qui, somme toute, était bien répliqué. Il n’empêche que Friedländer eut raison contre Hilberg et Arendt en intégrant « les deux aspects – archives et paroles de témoins – comme des éléments imbriqués et pourtant indépendants ».

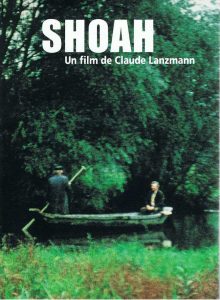

Étrangement, s’il est reconnaissant à Claude Lanzmann pour son film Shoah, exclusivement basé sur la parole de témoins, il lui reproche d’avoir « épargné » la France, ce qui semble un faux procès. Tel n’était pas le propos de Lanzmann. À l’inverse, et plus étrangement encore, Friedländer reste muet sur les historiens français de Vichy et de la Seconde Guerre mondiale dont, lui, le francophone, ne cite pratiquement aucun des travaux. Il eût pourtant trouvé maints exemples d’une volonté d’épargner la France, une tendance qui se renverse cependant au fur et à mesure que les enjeux perdent de leur acuité [2]. Quoi qu’il en soit, cette exploitation conjointe des sources rend sa narration historique, irréprochable au plan des faits, humaine de surcroît. Là réside la raison du succès de son histoire « globale », « intégrée » comme il la définit, de la Shoah.

C’est à Berlin, où il est invité au très sélect Wissenschaftskolleg dans les années 1980, que Friedländer prit conscience de ces non-dits situés à l’arrière-plan de colloques parfaitement honorables, peut-être même d’un retour du refoulé. Il y eut ainsi un dîner chez le sociologue Wolf Lepenies, à l’issue d’un colloque, qui le mit mal à l’aise. En son honneur fut débouchée une excellente bouteille de vin blanc de 1943… qui déclencha chez plusieurs convives le désir d’entonner un chant où il était question d’aller à Lodz « L’épisode, si infime soit-il, continua à me travailler : alors que j’étais prêt à reconnaître qu’aller à Lodz pouvait ne rien signifier pour personne sauf pour moi, je me disais qu’on aurait pu éviter de servir un vin de 1943. » Cette différence de perception entre les Juifs et les Allemands le frappe (comme elle frappe tout non-Allemand et certains Allemands eux-mêmes).

Il tombera dans le piège bien plus grave d’un dîner en ville chez nul autre que l’historien conservateur, Ernst Nolte. Nolte marche alors à tâtons, mais résolument, sur la voie du révisionnisme – à distinguer du négationnisme. Il n’a jamais contesté la vérité d’Auschwitz : il l’a « juste » relativisée et interprétée comme une réaction au bolchévisme, soulignant l’antériorité du goulag sur Auschwitz. En bref, l’extermination des Juifs aurait été une réponse à la répression politique en URSS. Lors de ce funeste dîner berlinois dont Friedländer avoue être sorti meurtri, Nolte n’a pas encore formulé sa pensée aussi clairement. Il n’est pas encore sorti du bois, quoique Friedländer se reprochera par la suite de ne pas avoir prêté attention à l’une de ses publications du début 1985, intitulée « Le IIIe Reich vu des années 1980 » dans laquelle Nolte minimisait la responsabilité allemande dans l’extermination des Juifs.

La chaleur de la soupe et du vin aidant, Nolte s’engagea dans un étrange interrogatoire de son hôte : qu’est-ce qu’être juif ? Un fait biologique ? N’existerait-il pas une juiverie mondiale ? Et last but not least, le congrès juif mondial, par la voix de son président, Weizmann, n’avait-il pas déclaré la guerre à l’Allemagne en 1939 ? (Cette question fait partie de l’arsenal argumentatif de Nolte.) L’internement des Juifs par Hitler n’était-il pas dans ce cas légitime ? « Et ainsi de suite. Tout le monde gardait le silence autour de la table. Nolte avait le visage en feu et j’étais d’une pâleur mortelle, ou peut-être était-ce l’inverse. La soupe était froide. Notre hôte ajouta prudemment : ‘des camps de concentration, pas des camps d’extermination’ (…). Pour moi, c’en était trop. Je me levai et demandai un taxi. Demetz partit avec moi ; les Schwan restèrent. Sur le pas de la porte, je dis à Nolte que, là d’où je venais, on n’invitait pas les gens à dîner chez soi pour les insulter. »

Ernst Nolte

C’est un peu plus tard que Nolte asséna son grand coup, peaufinant sa thèse du goulag qui aurait servi de « copie » à Auschwitz, Hitler devenant dans son ouvrage La grande guerre civile européenne (1986) le protecteur de la bourgeoisie européenne contre la menace du bolchévisme. On se souvient que tous les historiens allemands, y compris ceux de la gauche libérale, gardèrent le silence jusqu’à ce que le sociologue de l’École de Francfort, Jürgen Habermas, réagisse vigoureusement dans le journal bimensuel, Die Zeit, déclenchant ainsi l’Historikerstreit. Si Friedländer en fut soulagé, il devait vivre une autre déception. Le meilleur historien du Troisème Reich, et directeur de l’Institut d’histoire contemporaine de Munich, Martin Broszat, allait s’appuyer sur la vogue de l’Alltagsgeschichte (histoire du quotidien, objet d’une histoire orale en développement) pour démontrer que l’immense majorité des Allemands n’avait pas été contaminée par l’idéologie nazie. On mettait en avant ces miniactes de résistance comme un « Heil Hitler » bafouillé ou un salut nazi à peine esquissé, baptisés Resistenz, comme preuves d’un refus d’adhérer aux thèses criminelles et on postulait l’impossibilité d’une résistance en Allemagne. On découvrit à sa mort, très peu de temps après, que Martin Brozsat (qui reprochait à Friedländer sa subjectivité) avait été membre du parti hitlérien (NSDAP)…

On pourrait regretter que Friedländer n’ait pas poursuivi son observation des courants de l’historiographie allemande car, par le bais d’un procès intenté à la RDA (et partant, à l’expérience communiste), ce sont bien les thèses de Nolte qui tendraient aujourd’hui à l’emporter dans le climat de l’après-communisme : de plus en plus les deux dictatures, nazie et communiste, sont mises sur le même plan et leur équivalence finit par n’être même plus discutée, quiconque osant le faire étant accusé d’être un nostalgique du « socialisme réel ».

L’article de Jürgen Habermas qui lance en juillet 1986 la Querelle des historiens (Historikerstreit).

À Los Angeles, Friedländer livrera un combat qui, quant à lui, tint peut-être à un malentendu (et non à un tropentendu comme à Berlin) et qui opposa Friedländer et l’historien Carlo Ginzburg à Hayden White, auteur d’un livre réputé auprès des historiens de la littérature, Metahistory : The Historical Imagination in the Nineteenth Century Europe. La scène de la rupture eût lieu dans un colloque de l’UCLA en 1990 et elle est resté gravée dans la mémoire de tous les participants : « L’échange entre Carlo et Hayden, à la suite de la conférence de ce dernier, prit des proportions homériques devant un auditoire médusé. » Poussant l’anti-positivisme probablement plus loin que nécessaire, White entendait réduire la narration historique à un acte de rhétorique, insistant sur la forme qui déterminait le contenu (ce qui n’est pas faux, mais a des limites). De surcroit, il n’hésitait pas à qualifier de « fantasme » la prétention à l’objectivité.

Ce scepticisme vis-à-vis du travail de base de l’historien – établir des faits – ne pouvait que susciter des réactions : il courait le risque d’ouvrir la porte au négationnisme, principalement celui, toujours d’actualité, visant la Shoah et dont étaient parfaitement avertis Ginzburg comme Friedländer. Contrairement sans doute à Hayden White dont le ciel tombait sur la tête à l’idée d’être à l’origine de si sombres desseins. De fait, selon Friedländer, il aurait révisé ses positions. Une conférence de « réconciliation » eût lieu un an plus tard, en 1991. Les chercheurs américains connaissent l’apport heuristique des débats contradictoires, ce qui est à leur honneur (si l’on compare avec les pratiques d’exclusion du petit monde académique français où chacun a tendance à défendre son pré carré avant même d’entendre les arguments contraires). Cette fois, ce fut Jacques Derrida qui prit le relai de White, enfilant, selon Friedländer, « interprétation sur interprétation, comme un rabbin vénéré commentant un texte talmudique particulièrement ardu devant des disciples ébahis ». Mais là, personne ne broncha.

C’est sur une surinterprétation, nous semble-t-il, que nous terminerons ce compte-rendu (au terme d’une lecture quasi haletante des deux volumes). Friedländer rappelle qu’un jour, à Jérusalem, un journaliste avait demandé à Derrida quelles étaient ces origines, à quoi Derrida avait répondu : « Je suis juif, probablement ». Et Friedländer de commenter : « La déconstruction ne laisse pas place à la moindre certitude ». L’auteure de ces lignes imagine davantage Derrida las d’avoir à répondre à une question dont son interlocuteur connaissait la réponse et, dans ce « probablement », perçoit plutôt une pointe d’humour.

-

Le reportage de Hannah Arendt est consultable en ligne sur le site du New Yorker.

-

Cf., à titre d’exemples, Claire Zalc, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Éditions du Seuil, 2016 ; Sarah Gensburger, Image d’un pillage. Album de la spoliation des Juifs de Paris, 1940-1944, Textuel, 2010.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)