Autour d’une figure féminine, d’abord bien vivante puis fantomatique, Sean revit son passé d’enfant privilégié avec Liam et Sarah dans l’Irlande des années 1940. Puis, au monde des illusions, celui de la culture et de l’argent facile, succèdent les turbulences des sentiments et de l’histoire, les incertitudes, les drames, et la douloureuse « conscience d’un chemin à jamais perdu », écrit Desmond Hogan. Pourtant, l’oubli devrait permettre le renouveau.

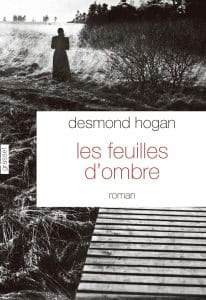

Desmond Hogan, Les feuilles d’ombre. Trad. de l’anglais (Irlande) par Serge Chauvin. Grasset, 217 p., 18 €

Sean raconte une enfance heureuse, avec tous les bienfaits de l’aisance et de la culture, à l’écart des remous sociaux, dans un cercle dont Elizabeth est le centre, belle exilée russe, épouse du docteur Kenneally, « apparition tombée du ciel ». Pour cadre, ce que Sean nomme « une étrange histoire », une petite ville de l’ouest irlandais, immergée dans la nature avec « tant de vert au bout de la rue […] et le brasier des boutons d’or ». Un trio de jeunes gens inséparables, Liam Kenneally, Sarah et le narrateur du roman de Desmond Hogan, « ignorants de la vie mais certains d’une chose : leurs origines privilégiées », dans un monde catholique hors du temps, un monde de bonheur et d’innocence ou perçu comme tel, sorte de « conspiration » dont se trouvera exclu le protestant Jamesy.

À dire vrai, c’est plus compliqué, leur amie artiste, « le regard tourné vers Tír na nÓg, la mythique terre de jouvence », est condamnée par un cancer. Quant à Mme Kenneally, minée par un amour impossible (condamné lui aussi, mais par la société), elle perd le contact avec « cette bourgade de maisons chaulées, d’arbres épanouis, de greens langoureux » pour entrer « dans les eaux du fleuve », après avoir été – douloureux contrepoint – « repêchée des eaux de l’adultère ». Elle a eu la vision du chaos insupportable, celle « d’un chemin à jamais perdu ». Après tout, ne sera-ce pas celle de tous les protagonistes lancés dans une quête désordonnée de la paix intérieure, pas toujours convaincante, dans la dernière partie du roman surtout ? Il leur faudra la durée d’une vie pour comprendre avec le cardinal Newman que chaque jour diminue « l’intervalle entre le temps et l’éternité ». Sarah quittera le voile après avoir découvert en Afrique que son Dieu n’est qu’une illusion. Liam a fui pendant des années sans savoir ce qu’il fuyait, mais il finit par retrouver « l’ombre des feuilles sur le ciel gris, tout ce qui s’y incarnait, une profusion intérieure », moine en soutane blanche qui croit au « triomphe du soleil sur l’érosion par les ténèbres de l’âme humaine ». Sean a lui aussi trouvé un chemin. Sa quête finie, il peut simplement « s’abandonner aux choses de la vie », dire adieu à Liam, à Sarah et aux autres, et même au fantôme d’Elizabeth Kenneally qui n’a pas cessé de le hanter : « La dame spectrale fut rappelée vers les tourbières lointaines ». L’attend un nouveau visage, celui de sa femme, dont le rire est « nourri de paix et de compréhension ».

Entre-temps, le vaste monde a frappé à la porte, avec sa violence habituelle, pour dissiper les illusions. C’est « la douleur et l’éclat de l’Histoire ». C’est la nécessité de « déchiffrer les hiéroglyphes de cette énigme : la pauvreté », ou celle de défendre la mémoire des révolutionnaires de 1916 contre la soumission à l’Angleterre. C’est aussi l’assassinat de Kennedy, ou bien encore la mort de Camus. Et les patrouilles de l’IRA dans Derry libre, « tous cagoulés », et le jeune Britannique abattu, et « les démagogues déchaînés et quelques hommes héroïques », et ce dimanche sanglant de janvier 1972 à Derry ; jusqu’aux attentats de mai 1974 et aux « corps ensanglantés, déchiquetés », que les kiosquiers recouvrent de journaux. En un mot, « une situation incompréhensible, née de l’ignorance et de l’oppression ». Et puis, coïncidence entre la sphère privée et la sphère publique, la mort de Christine, la petite amie de Sean, le jour où « de jeunes soldats irlandais se faisaient massacrer au Congo ». Une conclusion s’impose : « Notre adversité, nous savions que c’était l’histoire. »

Parcours de vie à la fois banals et exemplaires, marqués par la ponctuation incisive d’images souvent insolites – « cette ville est comme un mouchoir tissé de mottes de terre » ; « une cataracte de mystère jamais dispersée » ; le souvenir de Sarah, « paisible et spontané comme jadis les mouchoirs de dentelle » – où se retrouve l’étrangeté du Garçon aux icônes (Grasset, 2015 ; The Ikon Maker, 1976). Une « métaphore obsédante » (Charles Mauron) revient sans cesse, « une image de verre […] la confection d’un vitrail, pièce par pièce sur fond de ciel » : l’artiste agonisante est vitrailliste ; la folie de Mme Kenneally est « comme un vitrail, centimètre par centimètre, couleur après couleur, quadrillant le ciel » ; et puis, enfouies au fond de Liam, il y a la douleur de sa mère et « les couleurs exaltantes d’un vitrail d’une église perdue d’Irlande »… Un leitmotiv dont on voit bien l’origine : après avoir été un « fabricant d’icônes », l’auteur s’est fait vitrailliste assemblant patiemment les fragments colorés des vies fiévreuses de ses personnages. Cohérence d’une démarche, cohérence d’une œuvre où Desmond Hogan mêle sa propre angoisse existentielle aux terrifiantes réalités du monde contemporain : pour preuve, A Farewell to Prague, qui, en 1995, marquait le retour de Hogan sur la scène littéraire après une longue absence.