Michel Laub, l’un des auteurs les plus en vue de la littérature brésilienne contemporaine, revient avec un roman, La pomme empoisonnée, deuxième volet d’une trilogie plus conceptuelle que narrative, qui fait suite à Journal de la chute, déjà publié chez Buchet-Chastel.

Michel Laub, La pomme empoisonnée. Trad. du brésilien par Dominique Nédellec. Buchet-Chastel, 132 p., 14 €

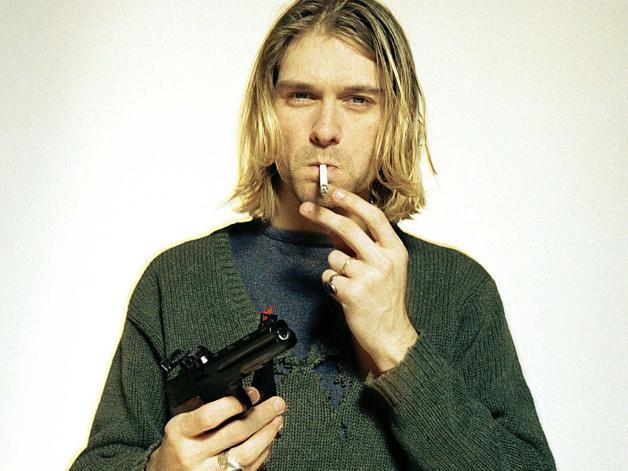

La pomme empoisonnée met en parallèle trois récits, ou plutôt trois destinées : celle de Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana, phénomène sociologique mondial du début des années 1990; celle d’Immaculée Ilibagiza, survivante tutsie du génocide rwandais qui parcourt le monde en donnant des conférences sur la paix et le pardon ; et celle du narrateur, lequel raconte, une vingtaine d’années plus tard, l’histoire d’amour qu’il a vécue avec Valeria, la chanteuse du groupe de rock dont il était le guitariste.

D’emblée, le roman de Michel Laub pose une problématique : quelles sont les raisons qui nous poussent à faire les choix que nous faisons ? Pourquoi Kurt Cobain, artiste adulé par toute une génération, père de famille assuré de pouvoir subvenir aux besoins de celle-ci, se débat-il avec une addiction à l’héroïne et choisit-il de mettre fin à ses jours ? Pourquoi Immaculée Ilibagiza, qui passe « quatre-vingt-onze jours dans une salle de bains d’un peu plus d’un mètre carré, sans lavabo, avec sept autres femmes » pendant que toute sa famille excepté son frère se fait massacrer, choisit-elle de vivre ? Pourquoi Valeria, l’Ongle et le narrateur ont pris telles décisions plutôt que telles autres ?

Michel Laub © Renato Parada

On retrouve dans ce roman le thème qui donne sa cohérence à la trilogie de Michel Laub, lequel s’intéresse à la façon dont les événements qui secouent le monde (dans Journal de la chute, il s’agissait d’Auschwitz) influencent la perception qu’ont les individus de leur propre bien-être, jusqu’à changer parfois le cours de leur existence. À ce titre, le suicide de Kurt Cobain, le 5 avril 1994, est particulièrement parlant puisque, dans les jours qui ont suivi la divulgation de cette nouvelle, sur les cinq continents, de nombreux adolescents se sont donné la mort, et certains ont laissé des lettres expliquant qu’ils ne pouvaient pas vivre dans un monde sans Cobain. Par ailleurs, le 6 avril 1994, le président rwandais, Juvénal Habyarimana, est assassiné – un missile est tiré sur son avion au moment où il atterrit à Kigali –, et dès le lendemain les extrémistes hutus commencent à massacrer les Tutsis.

D’un côté, un artiste se laisse entraîner, avec sincérité, dans un nihilisme qui dépasse la simple posture, de l’autre, un peuple entier plonge dans un nihilisme très concret qui fera des centaines de milliers de morts en moins de cent jours. La concomitance de ces deux événements et la différence de ressenti qu’ont pu en avoir les uns et les autres sont au cœur du texte de Laub. En entrelaçant ces trois récits, le narrateur tente de cerner en quoi la connaissance de ces destins tragiques joue sur la perception qu’il a des tragédies qui le touchent personnellement et qui sont, in fine, les « seules qui l’intéressent vraiment ». En effet, arrivé à quarante ans, il est bien obligé de constater que ce sont les épisodes survenus pendant la brève période de sa jeunesse où il faisait son service militaire qui ont exercé la plus grande influence sur sa vie, et non les événements susdits, bien qu’il ait été lié artistiquement à Kurt Cobain, dont il reprenait la chanson « The Drain », d’où est tiré le vers « la pomme empoisonnée » qui donne son titre au roman, et professionnellement à Immaculée Ilibagiza (devenu journaliste, il l’a interviewée).

Kurt Cobain

Cette thèse, que l’on pourrait résumer sommairement en disant que chacun voit le monde à travers le filtre de sa propre expérience, qu’elle soit intellectuelle, sentimentale ou sensorielle, n’est certes pas nouvelle, mais Michel Laub la présente sans dogmatisme, en suggérant des pistes et en posant des questions ouvertes auxquelles il laisse au lecteur le soin d’apporter ses propres réponses.

Reste l’essentiel pour un roman : le plaisir de la lecture. Du point de vue du style, Michel Laub a une écriture minimaliste, dénuée d’artifices, factuelle, dont la froideur assumée estompe les frontières entre réalité et fiction sans jamais tomber dans le nombrilisme. L’auteur-narrateur ne se met pas en scène, il raconte une histoire sous une forme qui pourrait s’apparenter à celle d’un journal, en juxtaposant des petites pastilles de temps avec une science maîtrisée du récit et de la dramaturgie. La qualité clinique de cette prose, admirablement rendue par Dominique Nédellec, son traducteur attitré, rappelle souvent le Jean-Philippe Toussaint des débuts, et, comme lui, Laub a le don de trouver le détail qui sonne juste et de créer des personnages qui prennent chair avec une grande économie de moyens.

Ainsi, on referme ce livre avec la sensation d’avoir fait connaissance avec un Brésil contemporain, loin des clichés faciles, dont la société est, par bien des aspects, plus proche de la nôtre qu’on ne pourrait le croire.