Charles Bowden (1945-2014) inscrit Certains morts respirent encore entre la Genèse et Moby Dick, scrutant une nature vulnérable, témoignant de sa rage, mêlant avec virtuosité scènes vécues et questions d’avenir. Le message du flamboyant Américain continue de crépiter.

Charles Bowden, Certains morts respirent encore. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Bernard Cohen. Albin Michel, 299 p., 24 €

Avec ce dernier volet d’une « trilogie involontaire » écrite sur dix ans, qui porte le titre Une histoire peu naturelle de l’Amérique, Charles Bowden a mis un point final à son inlassable questionnement sur l’homme et sa planète mortifère. Les lecteurs d’Orchidée de sang (2013), aussi bien que Du blues pour les cannibales (2015), se souviennent de l’effet coup de poing et de l’émerveillement devant sa veine poétique, ses textes faussement décousus, comme pris dans un collage, des moments de reportages, incisifs et multiples, reflets intenses du vivant transcrits par un styliste élégant. « Ils ont, écrit Bowden à propos de ces trois livres en un, une continuité et ils découlent tous les trois d’une seule question, une question pleine d’urgence affamée : comment un individu peut-il avoir une vie morale au sein d’une culture de la mort ? »

Voici un auteur qui fréquente de près notre époque de guerre permanente, de destruction systématique de la faune et de la flore, et qui en arrive à redouter pire encore pour la culture et l’être humain. Raison de plus pour lui d’écrire sans relâche lors des pauses auprès des lucioles et de son animal de compagnie, un crotale diamantin au nom féminin de Beulah. Écrivain composite, ex-historien universitaire de Chicago où il est né, journaliste d’investigation, reporter sur les fronts chauds, chevalier pourfendeur des temps modernes, saint François d’Assise ornithologue près de ses cardinaux et colibris qu’il nourrit au grain, et reclus à ses heures, le mélange Bowden reste inclassable, mais sa verve accroche et, comme lui, elle voit rouge.

Lucide sur lui-même et sur une Amérique des extrêmes qui font le lit chaotique du XXIe siècle, il vit tour à tour à la frontière de l’Arizona et du Mexique, témoin des turpitudes et des trafics, à bord d’un bateau pour scruter océan et poissons, au chevet de La Nouvelle-Orléans, « qui est plus ancienne que notre drapeau et qui a perdu la vie. Neuf mois plus tôt, j’étais là dans la ville morte après que le vent s’était levé, que les digues avaient cédé et que le fleuve s’y était engouffré ». De ce nomadisme professionnel, Bowden retient les épisodes d’horreur banale qu’il note avec simplicité, telles les priorités de ce dispensaire d’Amérique du Sud – drogues et jeunes filles enceintes –, et, en « homme attiré par les porte-jarretelles, non par les chaussures plates », il consigne quelques étreintes ici ou là. Il sait que le goutte-à-goutte des bidonvilles suintant vers le Nord s’est transformé en mouvement de masse, ses yeux se sont ombrés de noir, il voit les vagues monumentales, les nibards siliconés, la caresse des hivers sans fin. Triste Amérique.

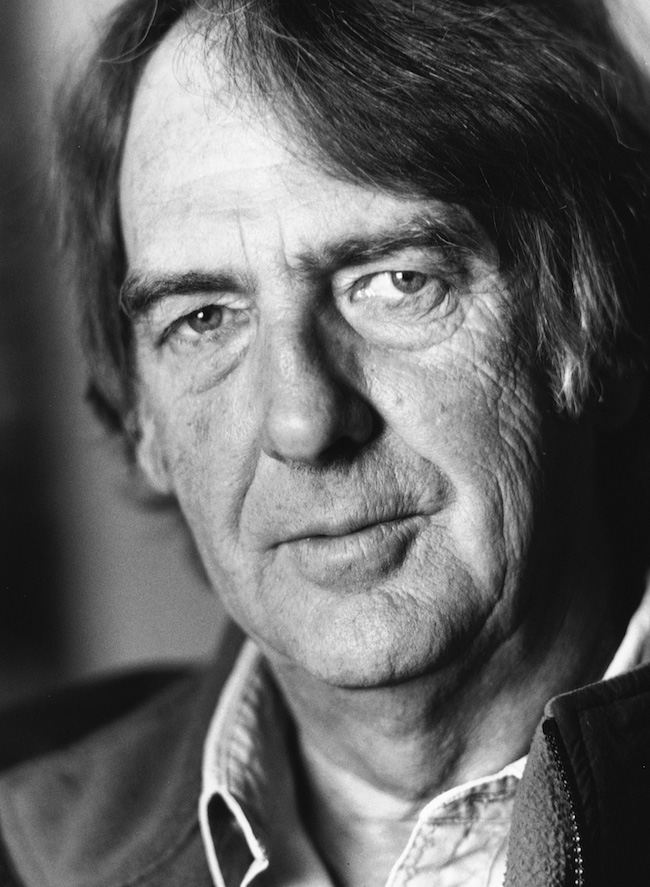

Charles Bowden © Jack W. Dykinga

Mélange d’autofiction et de méditation sur notre époque d’un « animal au désir insatiable », comme l’auteur se définit lui-même, Certains morts respirent encore – titre qui s’applique parfaitement à la postérité de ce passionné – fait feu d’une matière riche, variée dans ses lieux chauds, diffuse dans ses personnages traités à l’égal des oiseaux familiers. Aucun temps mort car il s’agit d’une démonstration sur tous les fronts, d’un cri d’alarme qui donne sa cohérence à l’entreprise. Il connait le terrain, les humains et la nature sauvage : dans les années 1980, il a tenu la rubrique des affaires criminelles du Tucson Citizen puis quitté le journal pour tourner le dos à la civilisation, marchant seul dans le désert, cent cinquante, trois cents kilomètres loin de toute piste, « à la périphérie de la violence et du désir ».

Charles Bowden a toujours respiré à perdre haleine, écrit pour se guérir au quotidien : avec une quinzaine de livres et des centaines d’articles, il sait lancer un condensé d’images, en phase et en bouquet, en clips et en séquences. Jim Harrison, qui rend hommage à l’élégance du style de son contemporain, lui a consacré un texte en 2012 : « Lire Bowden, c’est comme rouler dans une Ferrari dont les pneus auraient lâché : on va à toute blinde, mais pas moyen de s’arrêter. Lisez-le, vous n’avez rien à perdre, si ce n’est de fausses certitudes. Aucun autre écrivain dans ce pays ne porte un regard aussi détaché et aussi lucide sur notre culture. »

L’ultime salut sera-t-il dans le poème, dans Summertime et la musique de Gershwin ? Dans le jazz et le blues de Catfish Row et cette évocation des années 1930 ? La berceuse clôt la geste dans une douceur édénique, en écho au prologue baignant dans une lumière dorée. Ainsi, la chute de l’ouvrage, un chapitre émouvant sur ses parents, fait place aux souvenirs d’une enfance à la ferme, simple et chaleureuse : une maisonnée, un potager, l’eau à la pompe, l’odeur d’une tarte aux pommes dans le four, et, bien sûr, un papa riche, une maman si jolie, un bébé qui ne va pas pleurer. L’image d’un bonheur simple à sauver à tout prix, où se chantent des ritournelles.

Orchidée de sang s’achevait sur ce post-scriptum : « Imaginez que le problème ne soit pas physique […] Que la question ne soit pas la biodiversité, la couche d’ozone, l’effet de serre, les baleines, la forêt primaire, le crack dans le ghetto […] Imaginez que ce soit plus profond : au cœur même de ce que nous appelons civilisation, […] et que nous soyons mentalement atteints et spirituellement morts et que tous nos problèmes et nos crises soient les symptômes d’une maladie plus grave ». Le deuxième volet de la trilogie, Du blues pour les cannibales, s’enchâssait entre une citation des Carnets du sous-sol de Dostoïevski: « Ouvrez les yeux ! » et un passage de l’Apocalypse : « Et les sons des harpistes, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette ne seront plus entendus chez toi ». Cette fois, au contraire, avec le retour de la berceuse de Gershwin en fin de partie, Charles Bowden, toujours fulgurant et prophétique, voudrait faire le pari de l’évolution et d’une réinvention perpétuelle entre alarme et musique.