Voici un livre dont l’existence même incite à la réflexion, tant sur la mythologie que sur la tragédie. L’entreprise de Mayotte Bollack qui consiste à raconter en prose les tragédies d’Euripide a quelque chose de saugrenu ; il suffit d’y aller voir directement, en lisant la pièce et, si l’on en a l’occasion, en assistant à sa représentation. À moins bien sûr qu’on ne soit en quête d’un commode résumé grâce auquel on aura l’air de savoir de quoi il s’agit tout en s’épargnant la peine (comme si c’en était une !) de la lecture. Manifestement, l’enjeu est tout autre.

Mayotte Bollack, Démons et dragons : Dix-neuf pièces d’Euripide racontées et interprétées. Fayard, 202 p., 17 €

Bien connue de ceux qui s’intéressent à Lucrèce et à l’épicurisme, Mayotte Bollack a aussi collaboré avec Jean Bollack pour des traductions de tragédies grecques associées à des mises en scène, dues à Jacques Lassalle ou à Ariane Mnouchkine, au théâtre de Bourges, au festival d’Avignon, à la Comédie-Française. Elle sait donc d’expérience ce qu’il en est du théâtre, ce qui le différencie d’un récit en prose, combien manque à celui-ci « outre l’élément lyrique qu’est le chœur tragique, la dimension multiple, le dialogue, le décor en profondeur, la mise en bouche – et le jeu ». On ne saurait donc l’accuser de naïveté lorsqu’elle décide de raconter en moins de dix pages chacune des dix-neuf pièces conservées d’Euripide. Pourquoi alors faire cela ? Elle ne s’en explique guère et c’est l’un des mérites de ce livre que de susciter le désir de répondre à pareille question.

On sait bien que les ouvrages actuels racontant ce qu’il est convenu d’appeler « la mythologie grecque » sont conçus dans un esprit de vulgarisation. A fortiori bien sûr s’ils sont destinés à des enfants, ce qui est le cas de la plupart, mais même s’ils sont censés s’adresser à des adultes curieux. Nul n’en doute, mais ce que l’on ne sait pas, c’est de quoi ils sont la vulgarisation. On imagine plus ou moins vaguement que ce pourrait être d’un corpus légendaire dont on ne se demande pas comment il nous a été transmis. Or c’est pour une large part via les tragédies d’Euripide, lesquelles furent extrêmement populaires dans l’Antiquité ainsi qu’aux siècles classiques, mais nous touchent désormais moins que celles d’Eschyle et, surtout, de Sophocle.

Les pièces les plus célèbres de Sophocle – Œdipe roi, Antigone ou même Électre – sont connues dans leur état théâtral, que ce soit dans la version originale ou dans les réécritures qu’en ont faites Sartre ou Hofmannsthal, Brecht ou Giraudoux. Il en va de même des deux Iphigénie d’Euripide. Les cas de son Andromaque et de sa Phèdre sont plus troublants car Racine y fait écran et les personnages qu’il a mis en scène sous les mêmes noms sont dans une situation très différente. L’Andromaque de Racine n’a pas d’enfant de Néoptolème (qu’il appelle Pyrrhus mais les Grecs donnaient ces deux noms au fils d’Achille) alors que le destin du petit Molottos est un des enjeux centraux de la tragédie d’Euripide. Et celui-ci n’a pas écrit une Phèdre, mais une Hippolyte, ce qui est plus qu’une différence d’accent.

Du fait que les autres pièces des trois tragiques grecs sont peu jouées et rarement récrites, nous n’en retenons que certains aspects et nous nous faisons des légendes « mythologiques » une idée qui devient fausse à force d’être parcellaire. L’Électre d’Eschyle, dans Les Choéphores, est assez différente de celle d’Euripide, laquelle ne ressemble guère à celle de Sophocle. Encore ne s’agit-il là que de différences de tonalité. Dans la légende d’Œdipe, c’est sur des points à nos yeux essentiels que la « version » retenue dans la seule Œdipe roi diverge de celle d’Euripide, avec laquelle Sophocle a tenté de s’accorder dans son Œdipe à Colone. Pensons déjà que l’enquête sur soi-même – devenue pour nous le modèle de la démarche psychanalytique – est une invention sophocléenne ! Ajoutons que, chez Euripide, Jocaste ne se suicide pas en apprenant qui est son époux mais, bien longtemps après, sur les corps de ses deux fils entretués ; Œdipe est emprisonné dans son palais par ses fils ; Antigone échappe à la vindicte de Créon en suivant son père sur le chemin de l’exil. Dans Les Sept contre Thèbes, Eschyle ne fait pas intervenir Jocaste et, lorsque Étéocle et Polynice s’entretuent, Œdipe n’est présent, comme « ombre sacrée », que par la malédiction jetée sur ses fils, en punition ultime de la faute de Laïos, et pas de la sienne. On peut aussi insister sur les incompatibilités entre les trois pièces thébaines de Sophocle ou sur le fait que, chez Euripide, « les Héraclès d’Alceste et d’Héraclès furieux n’ont que le nom en commun » ou qu’Oreste « n’est plus dans Oreste le sinistre voyou qu’il était dans Andromaque ».

Ces divergences nous gênent dans la mesure où nous voudrions que les poètes tragiques se soient contentés d’illustrer des légendes qui auraient été pleinement constituées dans un fonds bien unifié et transmis oralement de génération en génération. Quand Lévi-Strauss « définit chaque mythe par l’ensemble de toutes ses versions », il fait comme si existait quelque chose comme un mythe. Cette conception revient à sous-évaluer des différences qui ne sont pas seulement diverses « versions » du même mythe mais autant d’inventions littéraires, pour lesquelles les auteurs se sont donné de grandes libertés. Euripide marie Électre à un brave paysan, tandis que Corneille donne à Œdipe une sœur, fille aussi de Laïos et de Jocaste, et cette Dircé est amoureuse de Thésée, ce qui pose un grave problème dynastique…

Quand, à défaut de lire les tragédies, on s’informe de la mythologie dans des livres unificateurs qui atténuent toutes les différences, réduites à autant de variations sur un même canevas, on ne retient en fait qu’une des « versions », sans voir que, sur le même sujet (mais est-ce le même ?), on a pu raconter tout autre chose, absolument incompatible. C’est ainsi que, dans la pièce d’Euripide qui lui est consacrée, Hélène n’est jamais allée à Troie mais a été conduite en Égypte – mince détail que le même auteur oublie quand il compose Les Troyennes.

En racontant ainsi les pièces d’Euripide, Mayotte Bollack reprend à son compte la démarche qui fut celle des mythographes de l’Antiquité. À ceci près qu’elle ne raconte pas la légende d’Oreste, mais ce qu’Euripide dit d’Oreste dans Andromaque et ce qu’il en dit dans Oreste, ni la légende d’Héraclès mais ce que le poète raconte dans Alceste et ce qu’il raconte dans Héraclès furieux. Ce faisant, elle rend évidente la polymorphie de ces personnages réduits à des noms. Y a-t-il, par exemple, la moindre identité de quelqu’un comme Thésée ? En quoi est-il le même d’une pièce à l’autre où il apparaît ? Et entre le Ménélas d’Andromaque, celui d’Iphigénie et celui d’Hélène, quoi de plus, au delà de sa position politique, que de vagues traits communs ? On se trouve donc devant une suite de récits, dont chacun est en même temps une interprétation condensée dans un sous-titre comme « le secret », « le droit des réfugiés », « les reines tombées ». Ce pourrait être l’ébauche, ou l’idée directrice, d’une éventuelle mise en scène.

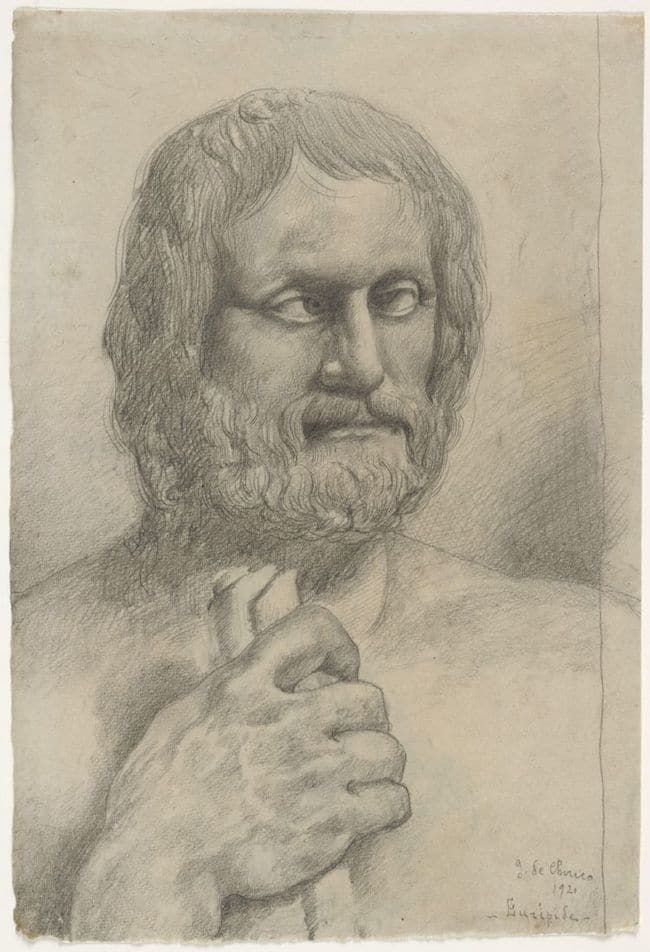

Giorgio de Chirico, Euripides (1921) © 2008 Artists Rights Society (ARS), New York / SIAE, Rome

Là où d’aucuns produiraient un discours sur, une analyse extérieure, Mayotte Bollack se présente comme un interprète qui « reste au plus près de l’auteur, suit les inflexions de sa pensée, ponctue et souligne, accentuant au gré des mots le sens qu’il cherche ». Ces récits pourraient apparaître comme autant de chapitres d’une Mythologie, si leur ensemble n’avait pas pour effet de faire sentir le caractère artificiel des unifications tenues pour acquises par ceux qui présentent la légende d’Oreste, d’Héraclès ou de Thésée. C’est qu’Euripide, dont on a souvent vanté le sens du romanesque, n’est pas une source d’informations sur les mythes, c’est un auteur. Il « invente chaque fois le mythe », multiplie les rebondissements, imagine des coups de théâtre, des métamorphoses, des déguisements. Ce que l’on appelle « la mythologie, c’est lui, c’est sa version que, la plupart du temps, on prend pour un document ». Faute de voir les choses ainsi, on persiste à faire comme si « la mythologie » existait indépendamment des auteurs qui ont inventé les (més)aventures que l’on pouvait attribuer à ce qui n’était guère plus que des noms propres, associés à un tout petit nombre de traits caractéristiques, insuffisants tout de même à constituer une identité, fût-ce celle de personnages littéraires.

Voilà donc vers quelles réflexions ce livre entraîne sous son dehors lisse et modeste ; il s’agit en réalité d’une remise en cause de la notion de mythe, si populaire naguère.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)