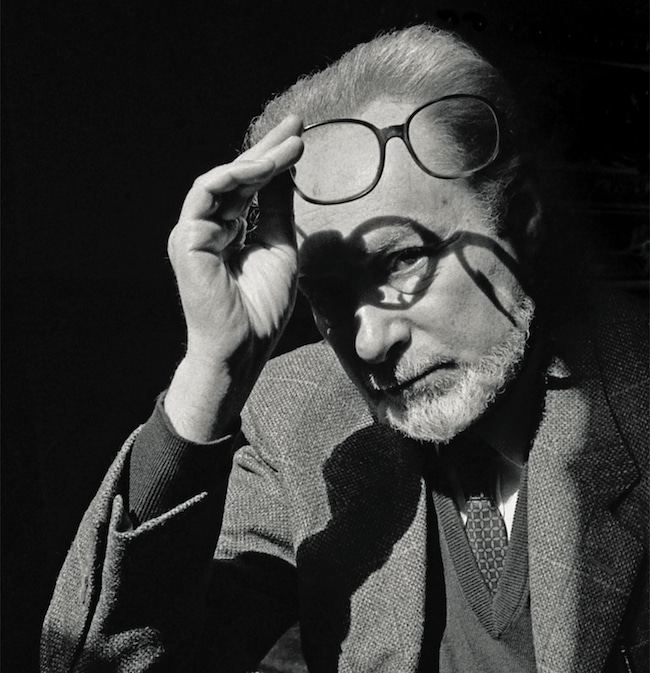

À trois reprises, en janvier et février 1987, Giovanni Tesio a rencontré Primo Levi, chez lui, à Turin. Tesio devait être le biographe de l’écrivain et les entretiens qu’ils ont eus à ce moment-là étaient comme une préparation. Un quatrième rendez-vous était fixé, vers Pâques. Levi s’est tué entretemps et sa biographie a été écrite par d’autres, bien après.

Primo Levi, Moi qui vous parle. Conversation avec Giovanni Tesio. Trad. de l’italien par Marie-Paule Duverne. Pocket-Tallandier, 160 p., 6,30 €

À l’époque de ces entretiens, Levi connaît une de ces crises qui l’affectent de temps à autre. Les causes en sont variées, mais quiconque a parlé avec des rescapés des camps nazis ou lu leurs témoignages sait que, la nuit, on retourne au camp. Levi lui-même le racontait. Le souvenir d’Auschwitz n’est pas le seul motif de la crise : la vieillesse, la perte des amis, des proches, l’isolement progressif en sont d’autres, et Levi les évoque, parlant d’une « page qui se tourne ». La métaphore prend tout son sens chez un lecteur et écrivain qui, pour le coup, ne tournera jamais la page sans l’avoir remplie. Jusqu’au bout, il écrit et Les naufragés et rescapés, écho lointain de Si c’est un homme, est l’une des réflexions les plus fortes sur la complexité du phénomène concentrationnaire. « Raconter, c’est un médicament sûr », écrit-il dans Le fabricant de miroirs ; cet inédit le prouve une fois de plus.

À l’époque de ces entretiens, Levi connaît une de ces crises qui l’affectent de temps à autre. Les causes en sont variées, mais quiconque a parlé avec des rescapés des camps nazis ou lu leurs témoignages sait que, la nuit, on retourne au camp. Levi lui-même le racontait. Le souvenir d’Auschwitz n’est pas le seul motif de la crise : la vieillesse, la perte des amis, des proches, l’isolement progressif en sont d’autres, et Levi les évoque, parlant d’une « page qui se tourne ». La métaphore prend tout son sens chez un lecteur et écrivain qui, pour le coup, ne tournera jamais la page sans l’avoir remplie. Jusqu’au bout, il écrit et Les naufragés et rescapés, écho lointain de Si c’est un homme, est l’une des réflexions les plus fortes sur la complexité du phénomène concentrationnaire. « Raconter, c’est un médicament sûr », écrit-il dans Le fabricant de miroirs ; cet inédit le prouve une fois de plus.

Moi qui vous parle est une confession. Levi était un homme d’une grande timidité, on le mesurera à travers certains de ses propos, et il lui fallait donc du courage et de la confiance pour se livrer comme il se livre à Tesio. Cette confession recueillie en 1987 paraît trente ans après la mort de l’écrivain pour ne pas blesser la famille, ne pas enfreindre des règles de pudeur propres à ces deux Piémontais que sont Levi et Tesio. À l’heure de l’exhibition et de l’obscénité télévisuelles, on sera étonné par les scrupules des deux interlocuteurs. En dehors de quelques passages sur sa difficulté à exprimer le sentiment amoureux, à être comme les autres jeunes gens de son âge avec les filles, Levi ne dit rien qui choque. Ou alors, ce qui choque, c’est sa grande fragilité sur ce plan-là.

Le dialogue porte sur la famille, l’enfance, les études. On n’y lit rien sur la déportation, aspect que les entretiens avec les journalistes – que l’on trouvera dans le volume de la collection « Bouquins » qui les rassemble – permettent de traiter. Ici, Levi et Tesio abordent également les goûts de l’écrivain, sa passion pour la montagne, passion téméraire qui a failli lui coûter, sinon la vie, du moins l’intégrité physique. Levi est un homme de paradoxes. Profondément inhibé, timide, il a l’audace et le courage des timides. Ainsi explique-t-il, pour partie, sa survie : « Je me vois comme quelqu’un qui a mené plusieurs batailles. Qui en a perdu certaines et en a gagné d’autres. Je dois quand même posséder une force profondément ancrée en moi puisque j’ai survécu à Auschwitz. »

Si ses propos sur les siens font écho au Système périodique, sorte d’autobiographie fondée sur la table de Mendeleïev, quelques détails sur sa famille méritent qu’on s’y arrête ; ils montrent un Levi tout sauf sentimental. Son père, déjà âgé quand Primo nait, est un homme peu attentif. Il lui transmet certes le goût de la lecture et remplit la maison de livres que Primo dévore ou presque, mais il n’accompagne pas l’enfant et encore moins l’adolescent qui doute ou craint. Ce « bon vivant » ne parvient pas à partager son goût de la vie. Il fait lire à son fils Freud et un adepte italien des théories hygiénistes pour l’aider, sans plus. Et parfois il le ridiculise. Les familles Levi et Sarti (c’est le nom de sa mère) appartiennent à un monde disparu, que Levi décrit dans la nouvelle intitulée « Argon ». La judéité est vague mais réelle : la curiosité, l’ouverture et la passion des livres sont des marques de ce judaïsme laïcisé qui sombrera dans la Shoah. Mais quand Levi évoque Corrado, l’oncle cinéphile, on croit le voir, comme dans certains films de Visconti.

En revanche, quand il raconte l’école, c’est du Fellini, et plus précisément cette longue séquence comique d’Amarcord qui voit défiler les professeurs. La caricature n’est pas loin. Le très réputé lycée d’Azeglio, équivalent turinois d’un Henri-IV ou d’un Condorcet parisiens, ne paie pas de mine. Entre le père Coccolo qui enseigne le latin et le grec et s’exprime parfois en patois piémontais de façon inélégante, et la vieille demoiselle Pangella, professeur de sciences naturelles, qui se fait piéger par Primo, le tableau est riche. Levi n’a pas dû être un élève facile : très intelligent, très vif mais discret, il est du genre à déstabiliser. Peut-être ce qu’il y a de pire.

Dans des entretiens comme celui-ci, on aime les réponses sur les goûts, les passions naissantes. On devine l’intérêt de Levi pour l’Enfer de Dante, on sait moins qu’il a aimé Céline, auteur lu avant la guerre. Il a été marqué par La montagne magique, a toujours aimé la musique. Mais ce qu’il aime par-dessus tout, que ce soit en classe ou dans sa vie d’adulte, c’est la grammaire. Il aime comprendre les structures, comparer les systèmes, l’origine des mots aussi. Quand il lit, il s’attache à la « texture de la phrase ». Étonnant ? Pas vraiment, si l’on songe à son autre passion, celle qui a déterminé toute sa vie professionnelle, la chimie. Il s’agit là encore de texture.

Mais l’Histoire, celle qui menace puis détruit, est souvent présente dans ces dialogues. Levi lui préférait la géographie, matière scientifique plus que « littéraire ». L’Histoire – incarnée par le fascisme puis par l’occupation nazie – l’empêche d’étudier comme il le souhaiterait. Il vient à l’université en clandestin, à compter de 1938. Heureusement, des professeurs tolérants le soutiennent. Mais son statut de juif constitue sans doute un obstacle dans sa vie personnelle, et notamment dans ses relations avec les filles. Il est un amoureux chaste et souvent éconduit, dans la Turin bourgeoise de l’époque. Plus étonnant, il ne subit pas d’agression de la part de camarades ouvertement fascistes, comme ce Mario Losano que l’on retrouve dans le récit « Un long duel », paru dans Le métier des autres. Et si la menace qui pèse sur l’Italie et l’Europe des années trente est aussi lourde dans la Turin de Levi que dans la Ferrare de Bassani, elle ne se ressent pas tellement au quotidien.

La suite, on la connaît : l’engagement de quelques dilettantes dans la Résistance, après la perte du pouvoir de Mussolini, le maquis sans armes ni formation militaire, l’arrestation, et ce qui constitue pour Levi le cœur d’une tragédie : la déportation et la mort de son amie Vanda. Il ne peut trop en parler, et cette impossibilité est aussi dans ses livres. Lui qui écrit avec une certaine facilité, qui se sait encouragé, soutenu et apprécié, ne parvient pas à franchir une barrière, à se livrer entièrement. C’est sans doute la frontière où s’arrête la confession, où s’arrête ce dialogue dont la fin nous manquera toujours. Mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles cet inédit vaut qu’on le lise.