Toute lecture digne de ce nom, disait Stevenson dans ses Essais sur l’art de la fiction, se doit d’être absorbante et voluptueuse. Nous devons dévorer le livre que nous lisons, être captivés par lui, arrachés de nous-mêmes, et sortir de là l’esprit en feu, emportés dans un tourbillon d’images animées, semblable à un brasier dans un kaléidoscope.

Miguel Torga, Contes de la Montagne. Édition intégrale traduite du portugais par Claire Cayron. Chandeigne, 379 p., 22 €

C’est bien en ayant l’esprit en feu que le lecteur de Miguel Torga (1907-1995) sort de ses livres, ces messages d’affliction (selon sa propre expression) envoyés par un galérien du verbe doublé d’un « reporter inquiet d’un quotidien sans frontières » et d’un « Orphée rebelle », solidaire mais autonome, persuadé que « la poésie ne subvertit que parce qu’elle transfigure, et que tel sera son avant-gardisme ». Né dans la région de Trás-os-Montes, dans le nord du Portugal, il considérait l’Iberia comme sa patrie tellurique, mais avait aussi la passion de l’ailleurs, sachant qu’il ne faut pas se défendre en s’entourant de barrières mais s’ouvrir à toutes les incursions, comme il écrivait dans son journal, dont des pages ont été traduites en français sous les titres En franchise intérieure et En chair vive.

Il disait aussi que c’est en cherchant à comprendre le Portugal qu’il a compris quelque chose de lui-même. À son pays, il a consacré un essai qui n’est assurément pas un guide pour les voyageurs pressés, plutôt une invitation à parcourir cette terre sans chercher dans ce qui nous est étranger la projection de nous-mêmes et de nos désirs, mais en s’efforçant d’expliquer « ce qui s’oppose à nous », de valoriser le différent, l’inattendu, l’antagonique. Dans Portugal, la patrie de Camões et de Pessoa s’offre au visiteur dans toute sa splendeur : Lisbonne est « la vitrine baroque et colorée de la partie aventureuse de notre sang, un quai d’embarquement pour la hâte qui court le monde », Porto est « un gros bourg ceint des murs de notre fierté paysanne », le Tage c’est « le fleuve où nous nous perdons en contemplant notre propre image », l’Algarve a des allures de « paradis terrestre », tandis que Trás-os-Montes, c’est « l’impétuosité, la convulsion ».

L’impétuosité, Miguel Torga n’en était pas dépourvu. Il ne manquait jamais une occasion de rappeler qu’il n’avait pas de vérité à prêcher, qu’il avait conçu tous ses textes avec une indéfectible témérité, qu’en écrivant il se sentait toujours traversé par un torrent d’émotions et de passions, qu’il ne possédait pas la paix, ni ne la donnait, ni ne la voulait : « Je vis dans l’intranquillité, en intranquillisant qui s’approche de moi. » Il confiait volontiers n’avoir jamais été un « auteur convaincu », mais une sorte de policier de soi-même, qui passait sa vie à surveiller son verbe afin de ne pas se dédire, qui était attentif seulement aux imperfections de ses écrits, au point de les réviser sans cesse. Malgré tout, son legs est considérable, puisque à sa mort son œuvre protéiforme comptait aussi bien seize volumes de journal qu’une vaste fresque autobiographique, La Création du monde, mais également des poésies, des recueils de nouvelles, de contes, un récit, Senhor Ventura, et un roman, Vendange.

Celui qui, de son vrai nom, s’appelait Adolfo Rocha, et exerçait le métier de médecin, s’affirmait aussi, en tant qu’écrivain, comme un contestataire, l’allié des persécutés et le maquisard de la littérature, déterminé à faire entendre la voix des victimes de toutes les dictatures politiques : « Pas plus que le saint, l’artiste n’est un opposant au pouvoir. Il est l’opposé du pouvoir, même sans atteindre à la sainteté. Plus qu’un révolutionnaire, c’est un révolté ; et plus encore qu’un révolté, un rebelle. Un champion de la liberté, tellement libre qu’il vit en lutte permanente avec ses propres démons », écrivait-il dans son journal en 1977, trois ans après la révolution des Œillets.

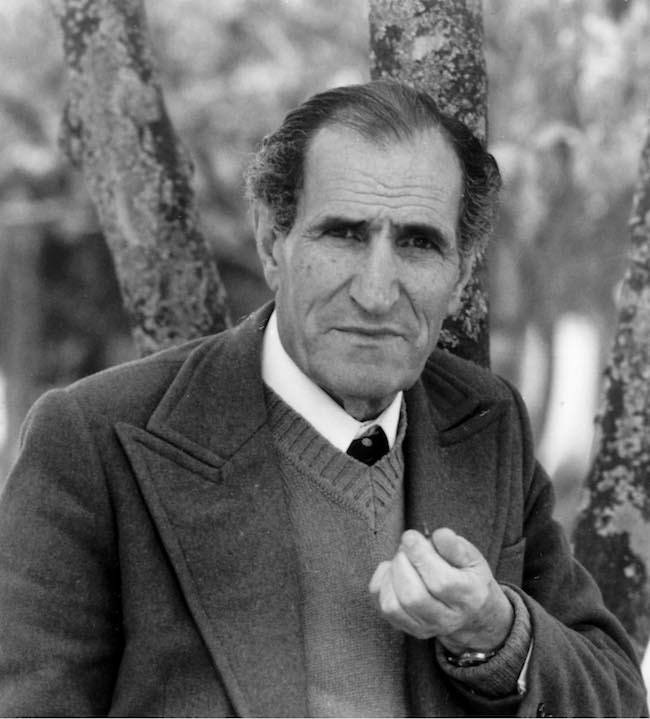

Miguel Torga

Dans la préface à l’édition française de son autobiographie, La Création du monde, Miguel Torga livre cet aparté, sorte de profession de foi qui définit si bien toute son œuvre, pleine de fureur et de mystère, où le merveilleux cohabite avec le démoniaque, où il a toujours lutté contre les tendances de la littérature au solipsisme, en descendant dans l’arène et en se représentant la création comme un corps-à-corps avec le présent immédiat : « Homme de mots, c’est avec des mots que j’ai témoigné de la longue histoire d’une tenace, patiente et douloureuse construction réflexive, faite avec la matière incandescente de la vie. »

La Création du monde nous apprend tout sur la jeunesse de Miguel Torga : en six livres, six jours, cette fresque revient sur sa découverte du cinéma, notamment des films de Max Linder, sa lecture de Machado de Assis pendant son exil au Brésil, où il travailla dans une plantation, ses voyages en Espagne, en Italie (sa dénonciation du franquisme et du fascisme mussolinien lui valut d’être arrêté et emprisonné), sa passion pour Henri Frédéric Amiel, le diariste genevois que Pessoa aussi aimait tant (Amiel, avoue Miguel Torga, fut l’un de ses maîtres, secrètement admiré), ses livres publiés à compte d’auteur et qu’il refusait d’envoyer préalablement à la censure, son désenchantement lucide, enfin il aboutit à cette conclusion, qui sonne comme une leçon de vie : « L’homme ne se découvre qu’en découvrant. »

Miguel Torga n’avait cessé de partir à la découverte du monde, au sens propre d’un voyage aux quatre coins de la planète, jusqu’en Chine, mais aussi au sens d’un voyage immobile, où il s’assignait la mission d’atteindre à l’universel tout en sachant, comme il le déclara lors d’une conférence au Brésil en 1954, que « l’universel, c’est le local moins les murs » : l’écrivain, né sur les hauts plateaux de Trás-os-Montes, ce « nid haut perché et agreste qui transmet l’élévation et l’âpreté » au cœur et à la chair des natifs du lieu, se proposait de s’acquitter d’une tâche de conservation et de témoignage en répandant la parole du transmontano, dans les veines duquel « court une force qu’il a reçue des rochers, une hémoglobine qui jamais ne se décolore ».

Si Senhor Ventura, publié pour la première fois en 1943 et remanié quarante ans plus tard, est un récit ancré dans l’Alentejo, terre natale d’un aventurier qui fait l’expérience de l’exil, de l’amour, de la trahison, Vendange, paru en 1945, renferme les secrets du fleuve Douro. Mais tous les livres de Miguel Torga, même les recueils de nouvelles Rua ou Lapidaires, et les Poèmes ibériques, montrent à quel point cet irréductible, prenant exemple sur Camões, qui à ses yeux incarnait le paradigme de l’intellectuel attaché à son nid « mais libre, intranquille, errant, aventurier d’en deçà et d’au-delà des mers, avide voir et de savoir, parfaite représentation de l’universalité mentale enracinée », se sentait né pour porter témoignage : « du monde entier à haute et intelligible voix, du Portugal mezza voce, et du Douro sur le ton de la confession murmurée ».

Captif des geôles salazaristes entre 1939 et 1940, Miguel Torga, qui avait vu l’un des volumes de La Création du monde saisi dans les librairies, devait, à sa libération, voir une autre de ses publications, Montanha, interdite. Il fallut attendre quinze ans avant qu’il parvînt à faire paraître une autre édition du livre sous le titre Contes de la Montagne. Elle circula sous le manteau au Portugal jusqu’en 1968, année où vit le jour, à Coimbra, une édition à compte d’auteur. Entre-temps, en 1943, Miguel Torga avait mis la dernière main à une suite, Nouveaux contes de la Montagne. En 1994, les éditions José Corti permirent de découvrir l’excellente version française de ces contes, due à Claire Cayron, et reprise aujourd’hui par les éditions Chandeigne. Dans son journal, Miguel Torga donne à lire sa préface à la traduction espagnole de ces textes. Dans cet avant-propos, une lettre au lecteur, il évoque ses personnages : ce sont, dit-il, des « héros farouches, enchaînés aux lois de leur condition, dès la naissance ils sont habitués à affronter les caprices du destin pour leur propre compte et à leurs risques et périls », même avec l’aval de leur créateur.

Ces contes, peuplés de laissés-pour-compte, d’éclopés de l’existence, d’envoûtés, de superstitieux, font le récit de vengeances, de déchéances, de cruautés, de résignations, de renoncements, de peurs ancestrales, de coups de folie ou de châtiments atroces. Ici un cœur simple se résout à affronter son destin, là un séducteur est châtré, ailleurs un lépreux, convaincu qu’il guérira en prenant un bain d’huile, constate que le bain lustral n’a eu aucun effet curatif et revend la jarre d’huile à un marchand qui à son tour la brade à tous les habitants d’un village; ailleurs encore c’est la crainte du mauvais sort qui conduit aux pires extrémités. En trois ou quatre pages, avec un art remarquable de la concision, Miguel Torga, qui disait être « une sorte d’homme de la télégraphie dans le bateau traqué par les vagues furieuses de la réalité », parvient à créer un monde qui parle à nos sens, un monde où la terreur magique se mêle à la quête du surnaturel.

Dans son texte sur Leskov intitulé « Le conteur », Walter Benjamin rappelle que l’art de conter présente un caractère très artisanal, qu’il est aussi l’art de reprendre les histoires qu’on a entendues : l’expérience transmise de bouche en bouche est la source à laquelle tous les conteurs ont puisé. Les plus grands d’entre eux sont souvent aussi ceux qui rapportent les faits de la façon la plus sèche. Si modestes que soient ces contes, ils ressemblent, dit Benjamin, à « ces graines enfermées hermétiquement pendant des millénaires dans les chambres des pyramides, et qui ont conservé jusqu’à aujourd’hui leur pouvoir germinatif ». Le meilleur lecteur de Miguel Torga est sans doute celui qui se révèle capable de recueillir ces graines tombées en apprenant aussi d’où soufflent les vents de la vie.