Au Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris, l’exposition Henri Michaux. Face à face rassemble 181 documents : peintures, dessins, livres (avec dédicaces), lettres de Michaux adressées à ses amis.

Henri Michaux. Face à face. Centre Wallonie-Bruxelles. 22 février-21 mai 2017

Catalogue de l’exposition. Textes, peintures et dessins réunis par Jacques Carion et Jean-Luc Outers. La lettre volée, 160 p., 22 €

Henri Michaux (né à Namur en 1899 et mort à Paris en 1984) accepte en 1959 de rédiger son autobiographie (ironique et agressive), qui s’arrête à l’année 1957. Pendant sept ans (1899-1906), Michaux se refuse, fâché, rebelle : « Indifférence / Inappétence. / Résistance. / Inintéressé. / Il boude la vie, les jeux, les divertissements. / Le manger lui répugne. / Les odeurs, les contacts. / Sa moelle ne fait pas de sang. / Son sang n’est pas fou d’oxygène. / Anémie. […] Sa façon d’exister en marge, sa nature de gréviste fait peur ou exaspère. On l’envoie à la campagne ». Ainsi, dans cette autobiographie, Michaux écrit sur lui-même à la troisième personne. De 1906 à 1910, jusqu’à l’âge de onze ans, il vit dans une pension pauvre, dure, froide : « Secret. / […] Il continue à avoir le dégoût des aliments, les fourre enveloppés de papier dans ses poches et une fois dehors les enterre ». Puis, de 1911 à 1914, il retourne à Bruxelles et il est « sauvé » ; il est élève chez les jésuites ; il est heureux de découvrir le dictionnaire, des « mots et en quantité ». Avec l’aide de son père, il s’intéresse « au latin, belle langue ». De 1914 à 1918, ce sont des « lectures en tous sens » : Hello, Ruysbroeck, Tolstoï, Dostoïevski, les vies des saints, des textes excentriques, extravagants… Michaux a son baccalauréat.

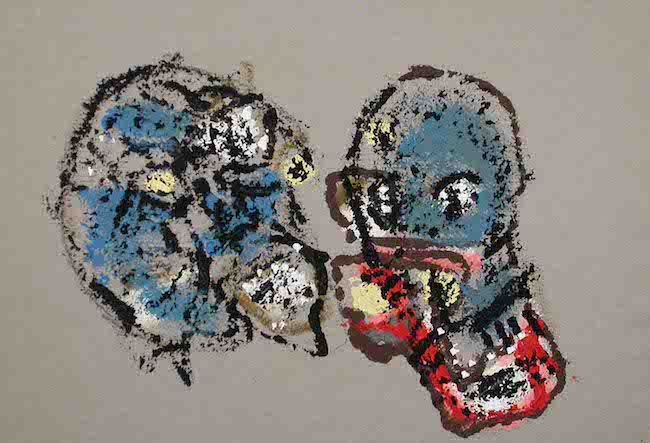

Gouache sur papier, 1982, 24,5×33 cm. Archives Michaux. © ADAGP Paris 2017

Il prépare le PCB (certificat de physique-chimie-biologie) puis abandonne la médecine. De 1920 à 1921, il s’embarque comme matelot ; il voyage vers Brême, Savannah, Norfolk, Rio de Janeiro, Buenos Aires… Ensuite : « Dégoût. / Désespoir. / Métiers et emplois divers, médiocres et médiocrement exercés ». En 1922, c’est la lecture de Maldoror de Lautréamont et le « sursaut » ! En 1924, « il écrit, mais toujours partagé », réticent… En 1925, il regarde « Klee, puis Ernst, Chirico… Extrême surprise ! Jusque-là, il haïssait la peinture… » Ainsi, ce seront les voyages lointains, l’écriture, les encres, les aquarelles, et il continuera. Michaux précise alors en 1929 : « Il voyage contre. Pour expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes et ce qui s’est en lui et malgré lui attaché de culture grecque ou romaine ou germanique ou d’habitudes belges. »

Donc Henri Michaux va écrire et peindre sans cesse, tantôt avec rage, tantôt avec tendresse. Et simultanément il crée et refuse. Il dit souvent non ; il ne veut pas. Il « commence à céder un peu au désir d’assimilation ». Tu ne trouveras jamais un vrai « moi ». Selon Michaux, le « moi » est intermittent, instable, clandestin, secret. Il écrit dans La nuit remue (1935) : « Quand vous me verrez, allez, ce n’est pas moi. » La nuit angoisse ou éblouit : « Je suis uni à la nuit, / À la nuit sans limites. » Le noir crée les fantômes et les métamorphoses : « La nuit n’est pas comme le jour. / Elle a beaucoup de souplesse. » Car « de la nuit vient l’inexpliqué, l’attaque par surprise, les monstres, ce qui sort du néant, non d’une mère ».

Souvent Michaux choisit le on et non pas le je. Il écrit : « Fluide au milieu des fluides. On a perdu sa demeure. On est devenu excentrique à soi… On a son creux ailleurs » (L’infini turbulent, 1957). Ainsi, « Moi n’est jamais que provisoire » (Plume, 1938). Et « voilà que je me chiffonne. Je m’affaisse, je n’y suis presque plus, mon veston s’aplatit sur mon pantalon aplati » (La nuit remue). Ou bien Michaux devient minuscule et immense : « Je perdis les limites de mon corps et me démesurai irrésistiblement. Je fus toutes choses ; des fourmis surtout, interminablement à la file, laborieuses. […] Je m’aperçus bientôt que non seulement j’étais les fourmis, mais aussi j’étais leur chemin » (Mes propriétés, 1929).

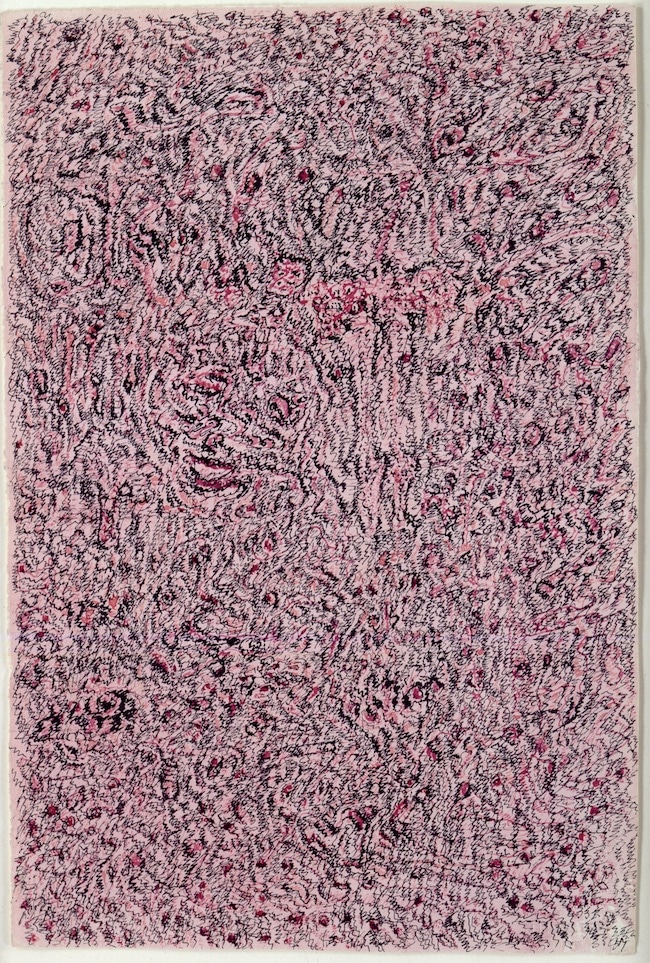

Dessin mescalinien, encre de Chine rehaussée de couleurs, 1959, 27,5×18,5 cm. Collection Pierre et Micky Alechinsky © ADAGP Paris 2017

Les encres, les gouaches, les aquarelles de Michaux multiplient les visages hallucinés qui surgissent. Et simultanément les faces s’effacent entre la saisie et la dessaisie… Parfois, Michaux dessine les « lippes larges, les lippes aux replis charnus de crête de coq mais pas du tout si rouges » (Misérable miracle, 1956). Il remarque : « Horrible dessin d’un visage, dont je vois alors les ravages subis et encore à subir et tout ce qui est vulnérable dans la face veut exprimer le désordre, la désarticulation, la désagrégation » (L’infini turbulent). Devant une autre figure, il s’interroge : « Pourquoi si haineux ? Pourquoi s’il est ‟moi” dédoublé, me regarde-t-il si méchamment d’une haine si pleine d’ardeur ? » Ou aussi Michaux note : « Ces grimaces hideuses vous mordent, expressions qui apparaissent ici à coup sûr, attirées par la nuit et par les circonstances ignobles » (Voyage en Grande Garabagne, 1936). Et encore Michaux balafre le papier : « Je me jette furieux sur le papier et le massacre de ratures jusqu’à ce qu’il sorte une horrible figure désolée qui en cent toiles et en dix ans a fini par me faire reconnaître pour peintre » (Labyrinthes, 1944).

En 1948, Michaux publie les Meidosems (avec des lithographies). Ces Meidosems sont des êtres incertains : « On ne les a jamais qu’entr’aperçus. […] C’est avec tout son cousu qu’il découd, qu’il recoud, avec son manque qu’il possède, qu’il prend. […] Plus de bras que la pieuvre, tout couturé de jambes et de mains jusque dans le cou, le Meidosem. […] Meidosem, à la tête habitée d’arborescences, yeux crevés, regardant non par les yeux crevés, mais par le chagrin de leur perte et par la ténébrante souffrance… »

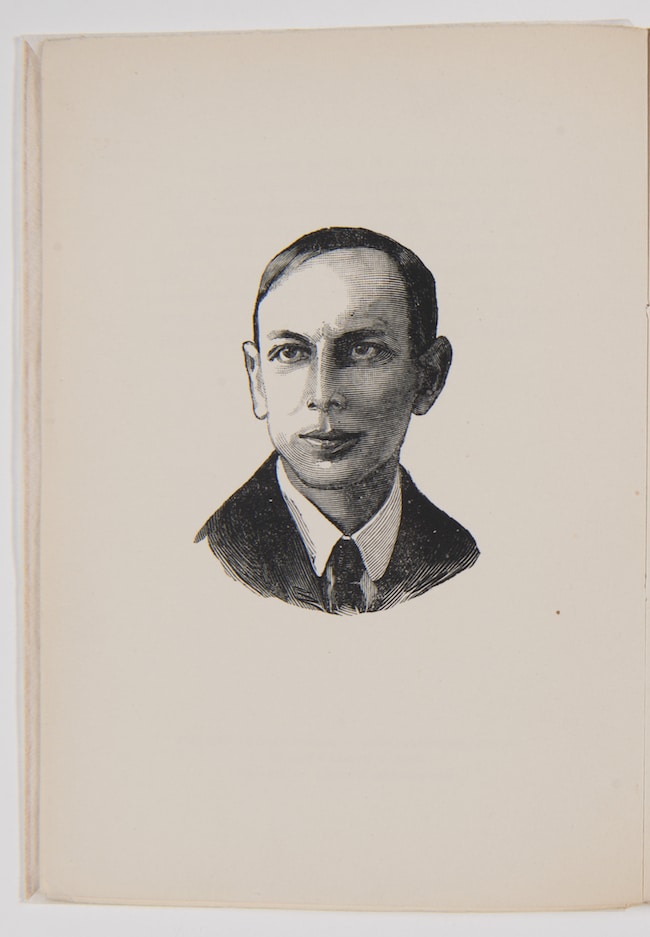

Henri Michaux n’aimait pas être photographié. Dans un certain nombre de lettres, il précise : « De grâce, ne mettez pas mon portrait au mur. » Le 3 juillet 1958, il écrit : « Il n’y aura pas de photo de moi ni seul ni en groupe. C’était convenu au départ. Celles qui ont été publiées jusqu’à présent ne l’ont été qu’en me trompant. » Dans cette exposition du Centre Wallonie-Bruxelles, nous voyons pourtant de très belles photos de Michaux : celles de Claude Cahun (1924), de Gisèle Freund (1939, 1964, 1973), de Paul Facchetti (1953), de Brassaï (1946). En 1947, Jean Dubuffet dessine la silhouette de Michaux (gouache et crayon sur papier). Et, vers 1959, Hans Bellmer trace le visage froid du poète.

Qui je fus, Paris, Gallimard, 1927. Collection particulière

Quelques écrivains ont tenté de percevoir les traits de Michaux. Le poète Jules Supervielle notait : « Si je me risquais à faire le portrait de Michaux, je dirais qu’il a une tête magique, modelée par l’artiste durant une nuit d’insomnie, une nuit blanche comme lui. Avec son regard coupant, son menton coléreux et ses lèvres orageuses, c’est un chef très ancien et très moderne de la grande tribu humaine. »

Et Michel Butor décrit l’attitude de Michaux : « La démarche de quelqu’un se retire, un visage allongé et lisse qui ressemblait à un pastel gris sur le point de s’effacer… Sa physionomie, comme toute sa personne, inspirait l’idée d’effacement et de discrétion : ses yeux, incroyablement vifs et scrutateurs, qui paraissaient animés d’une vie propre, et un demi-sourire assez mystérieux qui flottait perpétuellement sur ses lèvres et qui pouvait exprimer les sentiments les plus divers. »

Un meidosem de Michaux

Le 19 octobre 1984, Henri Michaux meurt dans le service cardiologique de l’hôpital de la Cité universitaire. Dans le catalogue de cette exposition, l’écrivain Jean-Luc Outers s’interroge sur cette mort discrète au petit matin, à cinq heures trente. Il se demande : était-il mort comme sa grand-mère, merveilleusement ? « Elle était dans son fauteuil à faire de la broderie, la déposa sur ses genoux et dit : c’est mon dernier point de Malines, mes enfants, rejeta son dernier souffle profond et bien calculé, elle était morte. » La vie d’Henri Michaux a été une suite d’expériences, d’affrontements, de refus, de créations.

La veille de sa mort, Henri Michaux avait peint deux paysages : les sables et les broussailles au bord de la mer du Nord.