Maurice Olender écrit dans l’urgence du voyage (ferroviaire et intellectuel) et de l’entre-deux, au croisement des différentes disciplines qui l’ont construit et vis-à-vis desquelles il a pris peu à peu des distances.

Maurice Olender, Un fantôme dans la bibliothèque. Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 210 p., 17 €

Tout le livre est paradoxal : refus de lire et fascination de l’écrit qui prospère dans les bibliothèques et les lieux d’archivage ; désir éperdu de trouver, de comprendre et acceptation du silence, de l’obscurité, de l’inconnaissable ; recherche de l’ordre, du “penser-ranger” et activité joyeuse de l’intelligence qui se joue des cadres, des classifications ; démarche méticuleuse du savant et acceptation du manque.

Posture faustienne ? La passion du livre conduit-il à son rejet, « comme si l’écrit portait en soi une impossibilité de lecture » ? Ou obéissance au commandement de l’Ange de l’Apocalypse : Il faut manger le livre ? La méditation de Maurice Olender est une promenade, elle en a le désordre et la non-préméditation, mais elle a lieu sur les sommets, l’air y est pur et vif, elle côtoie l’infini et permet la vision en surplomb, elle inspire et stimule le lecteur, l’invitant à des fulgurances et aux débordements de l’inventivité.

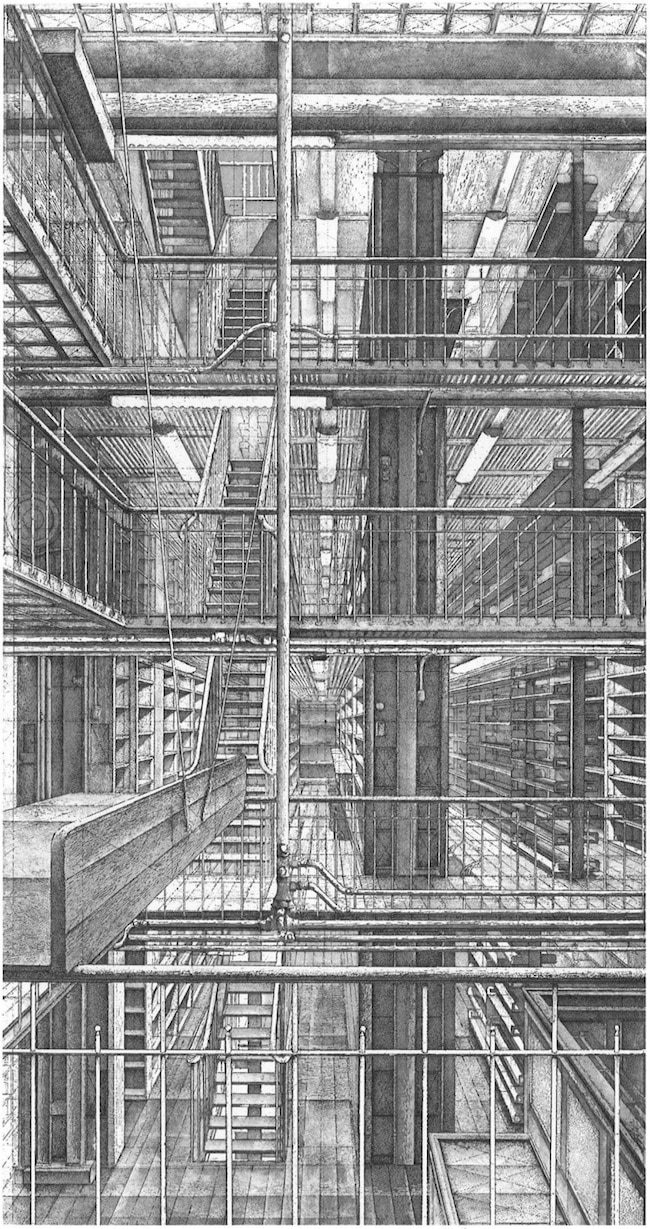

Bibliothèque de la fondation Jan Michalski, à Montricher (Suisse).

Reprenons. Tout commence à l’enfance, la sienne, celle d’un petit garçon juif né après la Deuxième Guerre mondiale, « dans un no man’s land qui n’était même pas celui des morts ». Il n’y avait d’ailleurs pas plus de morts que de livres pour les raconter, ni d’écrits, ni d’archives : il n’y avait qu’un monde balisé par la radicalité d’une disparition — un univers qui avait donné lieu à un « outrage à la mort ».

Ni son père ni sa mère ne sont des lettrés, des pratiquants de la lecture et de l’écrit. La culture biblique et talmudique de son père « se limitait à ce qu’un garçon de famille modeste, né dans un shtetl, en Pologne, avait appris jusqu’à l’âge de treize ans. » Pourtant il est la mémoire vivante d’un savoir, d’une culture qui ont non seulement disparu mais qui n’ont même plus de nom ; et il incite l’enfant à la lecture et à la connaissance.

L’enfant refuse de lire, « rebelle à toutes formes de scolarisation jusqu’à l’âge de vingt ans ». Plus tard il découvre la musique ancienne, et il dépense des économies en achetant des livres en grec et en latin, deux langues dont il ne possède pas le moindre rudiment.

C’est de là, de cette origine, que provient, pense-t-il, la fureur ou la fièvre qui l’habite et qui le conduit à « interroger les traces du passé pour formuler un nouveau récit », à entreprendre des études d’archéologie classique et préhistorique ; à accumuler des livres dans sa bibliothèque ; à en éditer ; à en écrire lui-même.

Puis progressivement, au fil de son récit, Maurice Olender dépasse la biographie. Son histoire particulière n’est plus seulement la sienne. L’enfant juif à la recherche de ce qui le fonde, dont il ignore tout, devient n’importe quel homme dépossédé en quête de ce qui lui manque — de son manque fondamental ; un chercheur, tout chercheur obstiné, qui sait qu’il ne trouvera pas, qu’il ne résoudra pas, et que c’est bien ainsi. On ne donne pas chair à un fantôme, on le chérit, comme madame Muir chérit tant le sien dans le film de Joseph L. Mankiewicz.

Maurice Olender © Olivier Dion

Quelqu’un, un grand poète, avait déjà à sa façon franchi toutes les étapes de l’enthousiasme et du désenchantement. C’est Gérard de Nerval, racontant, dans Angélique, les tribulations drolatiques, rocambolesques et infinies d’un feuilletoniste à la recherche d’un volume qu’il a laissé échapper et qu’il traque dans les bibliothèques de France et d’Europe. Le volume est un livre-fantôme, dont on ne trouve sur les rayons que le squelette, une fiche minuscule, qui signale à la fois son absence et son existence : le livre est quelque part, il suffit de chercher !

C’est alors que la quête dévore tout : le temps, l’énergie, la curiosité et le pouvoir de créer. Le chercheur devient la quête, le livre se met à le lire et à le manger, non l’inverse. Faut-il avoir peur des fantômes ? Non, il faut les apprivoiser, accepter « cette part d’étrange que chacun porte en soi ».

Voilà donc un très beau livre, celui d’un érudit qui dépasse les clivages du savoir pour s’ouvrir à l’humilité, à la réconciliation, en même temps qu’aux éblouissements de la poésie.