Le provincialisme français en matière de traduction atteint parfois ses limites. Tout à coup, alors même qu’il s’agit le plus souvent d’auteurs dont les éditeurs français avaient d’abord commencé à suivre le travail pour les délaisser ensuite, alors que règne un comportement qui semble défier toute logique, une œuvre est enfin donnée au public français. Pour comprendre cette situation, il faudrait disposer d’une histoire intellectuelle de la France au XXe siècle, comme s’y essaie le récent collectif dirigé par Christophe Charle et Laurent Jeanpierre, La vie intellectuelle en France (Seuil, 2016), qui prendrait en charge l’analyse du rôle des passeurs, des conjonctures et des débats, car derrière chaque traduction et derrière chaque absence (ou retard) de traduction, il y a des hommes, des groupes d’influence, des stratégies. De ce point de vue, le « cas » Ernesto De Martino (1908-1965) est exemplaire.

Ernesto De Martino, La fin du monde : Essai sur les apocalypses culturelles. Texte établi, traduit et annoté sous la direction de Giordana Charuty, Daniel Fabre et Marcello Massenzio. Ehess, 479 p., 32 €

Tout laissait penser dans les années 1960 que la réception française de ses livres, certes tardive puisque coïncidant presque avec sa mort, allait connaître un bel avenir. Gallimard, sous l’impulsion de Michel Leiris et d’Alfred Métraux, publie en effet entre 1963 et 1966 deux de ses livres essentiels : Italie du Sud et magie (1959) et La terre du remords (1961), mais cet éditeur abandonne à Marabout la traduction en 1971 du troisième opus majeur de De Martino, Le monde magique (1948), laquelle, non seulement ne sera pas intégrale, mais se révélera de qualité médiocre. Puis vint ce que le regretté Daniel Fabre a appelé « le rendez-vous manqué » [1], un « puits de silence », jusqu’à ce que, à la fin des années 1990, la collection « Les empêcheurs de penser en rond » redonne vie à l’œuvre du Napolitain, sans grand retentissement médiatique d’ailleurs.

L’anthropologue italien, disciple de Croce, lecteur de Heidegger et de Binswanger, le fondateur de la Daseinsanalyse, spécialiste d’une anthropologie religieuse qui s’intéresse à tout le refoulé occidental – le magique, la possession et son traitement social –, un des promoteurs de l’ethnopsychiatrie, soutenu par toute une génération d’auteurs français (aux noms déjà cités il faut ajouter ceux de Bastide et de Balandier), tombe mal. La France des années 1960 vit l’affrontement entre l’existentialisme, le marxisme et le structuralisme. L’œuvre de De Martino n’y trouvera pas sa place : pourtant inspiré par les contresens existentialistes de la réception de Heidegger en France, il se démarque de Sartre ; pour les marxistes, il est coupable de déviance idéaliste par sa parenté avec Croce et Gramsci ; enfin, les structuralistes, au mieux l’ignorent, au pire le tiennent pour un « réfugié » dans « l’humanisme transcendantal », selon Lévi-Strauss écrivant que « l’historicité [était] l’ultime refuge d’un humanisme transcendantal ».

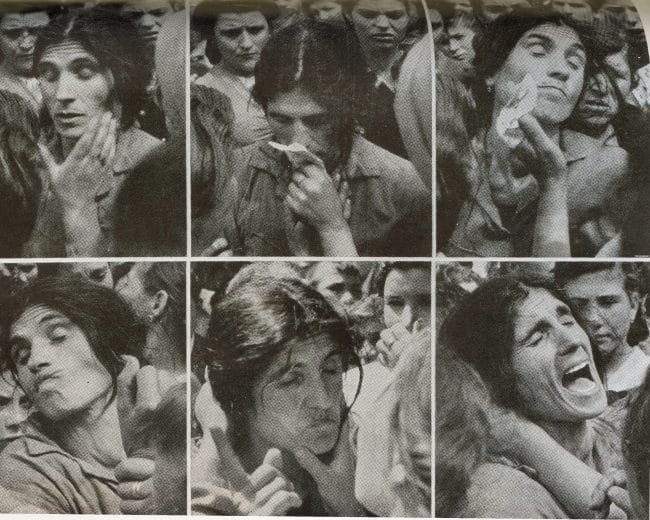

Ernesto De Martino, en 1956

L’heure d’une lecture de cette œuvre est-elle venue ? S’il est trop tôt pour le dire, on peut néanmoins tenter d’en discerner certains signes avant-coureurs. Dans ce déchiffrement, l’édition en France de ce qui constitue le dernier chantier de l’anthropologue italien va grandement nous aider. En 1977, paraissait chez Einaudi l’ouvrage posthume, édité par des proches, La fin du monde. Il en va de cet ouvrage comme des Passages de Benjamin. Le laboratoire a été déserté par la mort de l’auteur et les disciples cherchent à reconstituer le puzzle abandonné. Le matériau est très riche, mais les années ont passé depuis la mort de l’auteur en 1965, et les épigones eux-mêmes ont suivi leurs chemins propres. Si bien que le livre testament, point de confluence de la pensée de De Martino, se trouve, dans sa version originale, édité à travers un prisme déformant. L’enjeu de l’édition française, qui constitue désormais celle de référence (la chose est suffisamment rare pour être soulignée), était de restituer au projet, autant que faire se peut, sa signature démartinienne, grâce à un énorme travail dans les archives conservées et numérisées par l’Association internationale De Martino, dont le président, Marcello Massenzio, est un des maîtres d’œuvre de la publication française aux côtés de Giordana Charuty.

Avec cette dernière grande enquête d’Ernesto De Martino sur les apocalypses, de quoi s’agit-il ? Ni plus ni moins que de la question du monde, de notre capacité à encore « faire monde », comme dirait Hannah Arendt, monde commun, vivable, partagé. Nous sommes à la fin des années 1950, au début des années 1960 ; le nucléaire, la connaissance d’Auschwitz, depuis 1945, ont institué une nouvelle « situation » (Anders), la guerre froide laisse planer la menace (crise de Cuba), le monde se dit qu’il peut finir (le « ça va finir » de Fin de partie). Ce ne sont pas quelques individus qui sont pris de transes, des sectes, des nouveaux présidents Schreber ou des existentialistes hantés par le néant, nous sommes tous dans une situation eschatologique sans eschatologie : autrement dit, dans une fin du monde qui n’éclatera pas en une rédemption universelle, une libération définitive, une manifestation de la vérité, jusqu’ici cachée, de ce monde, mais dans une fin qui est un terme, sans même d’ailleurs plus personne pour la nommer.

De même qu’Adorno en appelait à une parole « transformée » après Auschwitz [2], De Martino va donner à son projet d’étude des apocalypses le sens d’une quête d’une « ethnologie réformée ». Maintenant que la crise atteint l’Occident, que sa puissance vacille, que les luttes pour les indépendances sont en cours, il est grand temps que l’anthropologie, instrument de domination, serve le dessein d’un « humanisme ethnologique » fondé sur un « ethnocentrisme critique ». Ce concept est aux antipodes du relativisme. Il inclut la reconnaissance que l’Occident a été la seule culture à développer un véritable intérêt ethnologique, c’est-à-dire « l’exigence de confronter systématiquement sa propre culture aux autres ». Et en adoptant « l’histoire de sa propre culture comme unité de mesure des histoires culturelles étrangères, en prenant conscience de sa prison historique et des limites de son propre système », on peut entamer le nécessaire travail de « réforme des catégories d’observation dont il dispose ».

Cette attitude critique s’est portée sur l’analyse des usages du monde et du temps. L’examen des apocalypses, religieuses et culturelles, permet à De Martino de comprendre que la croyance en un eschaton libérateur, comme dans le christianisme primitif, protège du pire, la volonté de destruction d’un monde devenu insensé, et relance la vie du temps, pousse à l’action transformatrice (il y a là aussi bien tout le débat de l’Italien avec le marxisme qu’avec la théologie protestante, mais on ne peut s’y arrêter). De même, il voit dans le in illo tempore, mis en relief par Mircea Eliade, autre chose qu’un refus du temps, mais bien une ruse, une fiction, « un régime de protection pour médiatiser l’historicité du devenir humain », autorisant, avec la répétition rituelle, apparente « déshistoricisation » de l’origine, un véritable usage du temps. Ces analyses se révèlent très proches de celles du philosophe allemand Hans Blumenberg qui, lui aussi, voyait le mythe comme un abri de la finitude humaine ainsi protégée de l’absolu.

Le point d’orgue de cette « ethnologie réformée », vers lequel tendent tous les chapitres de ce livre-atelier, mais aussi bien toute la pensée de De Martino, c’est bien une philosophie de l’être-au-monde. Le monde n’est pas un donné, un objet extérieur (ce en quoi l’auteur reste fidèle à la pensée de Marx), c’est un monde sans cesse à faire être, conscient que s’il peut finir, ce ne doit pas être de la main de l’homme (on retrouve ici Günther Anders). Le commandement est toujours nouveau : le monde doit être. L’énergie qui le fait être, l’anthropologue lui donne un nom : « l’éthos de dépassement », autre chose que la « force » de la philosophie politique moderne (de Spinoza à Hobbes), mais bien la conscience pratique que, dans la catastrophe toujours là (technique, écologique, sociale), nous appartenons à la même humanité (ce dont nous avons une vue claire comme jamais dans l’histoire de l’humanité, ce qui renvoie les discours racistes à une mauvaise foi qui cache de plus en plus mal les pulsions dominatrices), à la même terre (et qu’il n’y en a vraisemblablement pas d’autre), que chaque individu est un monde (quand il meurt, c’est chaque fois la fin du monde). Cette conscience s’engage pour que chaque fois un monde soit.

-

Dans la revue L’Homme, 1999, n° 151.

-

« Aucune parole résonnant de façon pontifiante, pas même une parole théologique, ne conserve non transformée un droit après Auschwitz », p. 288 de l’édition française de Dialectique négative.

![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)