Le sens de la vie, Tolstoï l’a toujours recherché : à travers ses héros romanesques ou bien, plus directement, dans son journal, ses carnets ou sa Confession, qui contiennent une constante analyse de soi. C’est le philosophe et moraliste que veut faire ressortir Stefan Zweig, avec une étude introductive et des extraits d’œuvres connues et moins connues, en particulier de courts récits que Tolstoï écrivait pour l’édification morale de ses lecteurs. Aujourd’hui, ces récits oubliés apparaissent, indépendamment du but qui leur était assigné, comme des œuvres de fraîcheur et de lumière, pierres précieuses aux propriétés littéraires bien abritées, exquises petites inventions que Tolstoï multipliait et distribuait à la fin de sa vie, prouvant surtout (en dépit de ses positions) qu’il ne pouvait décidément pas renoncer à l’art, non plus qu’à lui-même.

Stefan Zweig, Tolstoï. Trad. de l’allemand par Joseph Angelloz. Buchet-Chastel, 205 p., 12 €

Tolstoï a toujours contredit et combattu Tolstoï. Ainsi, Tolstoï a toujours magnifié Tolstoï. Il était tout d’une même pièce : face et pile.

Le penseur fut d’abord le compagnon de route du romancier : dans Voïna i Mir (La Guerre et la Paix) avec les considérations sur l’Histoire, mais de façon combien plus subtile dans Anna Karénina (Anna Karénine), où la passion met au défi toute morale parce qu’elle-même s’impose comme une règle implacable. La sexualité, si présente dans l’œuvre de Tolstoï, porte la loi de la vie, et Tolstoï lui-même se veut vivant par toute sa chair et tout son esprit. Il y a davantage de vérité humaine dans Anna Karénine que dans les nombreux traités éthiques que Tolstoï a pu écrire par la suite. Au bout du compte, ceux-ci ne lui nuisent pas : pour avoir cherché à être son propre censeur, il n’en devint que son meilleur apologiste.

Dans sa petite et précise présentation de Tolstoï, c’est toujours l’homme passionné qui retient Zweig, mais l’homme qui s’est faufilé dans un « penseur religieux et social » : tel est le titre choisi par Stefan Zweig. Les mots ont ici une résonance objective : parce qu’ils sont neutres, on dirait qu’ils édulcorent, qu’ils établissent une distance, et cela va mal à Tolstoï pour qui il n’y a jamais de distance entre pensée et vie. Et d’abord entre pensée et sensualité.

Tolstoï ne se gênait nullement pour écrire dans son journal, à côté de ce qui relevait de sa réflexion éthique et religieuse, des choses considérées comme « niépiétchanyiè » (« non imprimables »), relatives, par exemple, au rapport qu’il entretenait avec son corps. Les éditeurs, tant russes que soviétiques (et par voie de conséquence les traducteurs qui n’ont pas accès aux manuscrits), ne peuvent décidément concevoir un Tolstoï penseur, moraliste, doctrinaire sans la bienséance qu’imposerait sa stature, sans la pudeur – mais « la pudeur n’est rien », écrivait Rousseau qu’admirait Tolstoï. Autrement dit, ils ont du mal à admettre qu’un homme qui écrit soit un homme intégral, sans retenue, au poil si exubérant. Pourtant, l’artiste, le maître du mot et le maître spirituel sont certainement avant toute chose cet homme-là. Cet homme premier. Il apporte tout, et la vague même de sensualité, ou bien ne livre que gnognote. Comme le remarque Zweig, « les idées n’ont aucune direction en elles-mêmes ». C’est le corps qui leur donne une direction : le corps de l’individu ou le corps social. Avec son corps, Tolstoï est sans réserve.

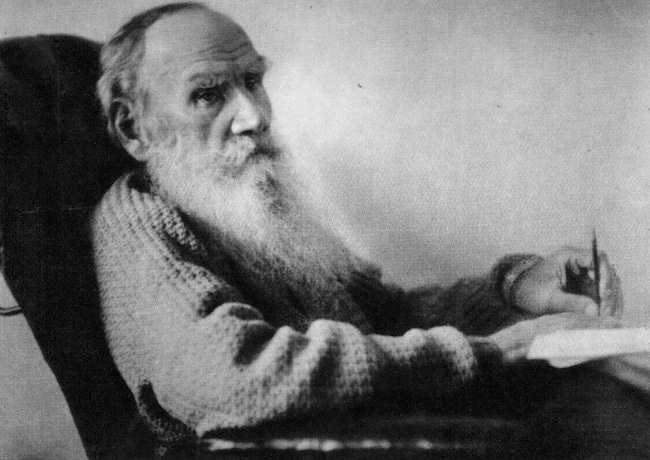

Léon Tolstoï

Il ne s’établit jamais dans la demi-mesure. Il n’hésite pas à lancer tout son paquet. Outrance n’est pas offense à la vie. Toute sa vie, il a voulu harasser son corps et le plier à la pensée. Mais, au long de toute la vie, la vie du corps elle-même se rappelle chaque jour à la pensée. La puissance des sens de Tolstoï nourrit celle de son esprit et de ses mots. C’est sa plénitude : « Je suis moi-même la nature ». Le « je suis » fait l’écrivain. Et la nature est son encre.

Le penseur s’impose avec sa sensualité. Elle éperonne le diariste, épaule le créateur, bande les ressorts de la réflexion. En 1878, juste après (et ce n’est pas un hasard) le prodigieux vertige d’Anna Karénine, Tolstoï, cinquante ans, entre dans une crise et une orientation définitives où le créateur refusera d’avoir, tant s’en faut, dit son dernier mot. Entre les différents traités qu’il publie, il ne renonce pas aux œuvres dites de fiction, c’est-à-dire à la réalité. Mais il s’interroge. Chaque fois avec plus d’obstination. Anna Karénine est le point de départ. La révélation. Anna, c’est lui. Plus que Lévine au fond. Elle est sa fissure.

Créateur ou moraliste, Tolstoï s’impose sans retenue. « Aujourd’hui je vois clairement qu’il n’y avait aucune différence entre nous et l’asile d’aliénés. » Ce nous, c’est toute la société cultivée. Et toute la structure de l’individu. Tout lui apparaît soudain sens dessus dessous en lui et autour de lui. Il se retrouve sous des décombres qu’il ne peut écarter sans se repousser, lui et la vie qu’il a construite et voit précipitée, sans la renier et se renier d’un même mouvement. Il y a urgence. Il lui faut respirer d’une autre respiration du cœur et de la raison, sinon d’un autre cœur et d’une autre raison mêmes.

« Les questions n’attendent pas, il faut y répondre tout de suite. Si l’on ne répond pas, on ne peut pas vivre. Et de réponse, point. » Son nom est célèbre, mais il ressent la célébrité comme une blessure purulente. Ses œuvres s’accumulent quand il voit que l’œuvre de soi reste à construire.

Il n’est pas Chestov, aussi pas question d’abandonner la raison. « De la foi, il résulte que pour comprendre le sens de la vie je dois renoncer à la raison, à cette même raison pour laquelle le sens est nécessaire… » Vie et raison sont pour lui charrue et soc. Il n’arrive plus à se secourir, mais tout juste à se renseigner sur son état et sur cette « relation du fini à l’infini », qu’il pressent en lui et « sans laquelle la réponse ne peut se découvrir ».

Une réponse qui passe par la rupture avec son milieu social et le rapproche des « croyants parmi les hommes pauvres, simples, ignorants, pèlerins, moines, sectaires, paysans ». Les errants. C’est en errant qu’il mourra. Pouvait-il aboutir à une autre façon de mourir, quand c’était déjà sa façon (intellectuelle et morale) de vivre ? Quelle serait la règle d’une vie créatrice qui ne construirait pas aussi sa mort ? Toute vie construit sa mort.

Écrire des livres et des articles, voilà qui est très bien, mais dans quel but : celui de comprendre ou d’attendre des louanges ? Ou bien – le pire – les deux à la fois, le second alors risquant de vicier le premier. Il faut chaque fois ressemeler ses chaussures pour avancer vraiment.

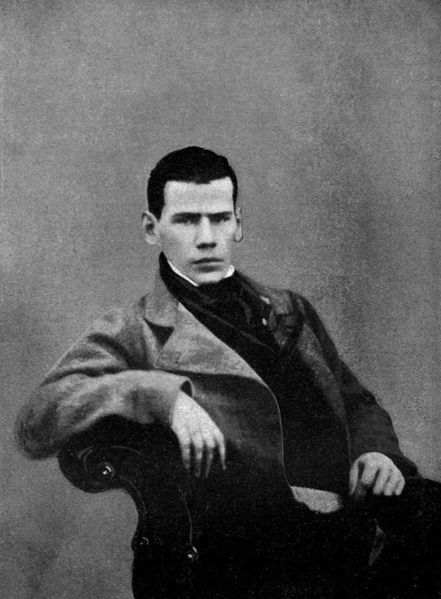

Léon Tolstoï photographié par Pavel Birykov en 1848

Tout trouve son compte chez Tolstoï. Retiré à Iasnaïa Poliana, il veut bien recevoir des visites du monde entier, se laisser photographier, détacher et donner des pages de ses carnets, faire son lit et sa chambre, vider son vase de nuit et recoudre ses bottes, sans oublier de labourer la terre et de participer à la moisson avec les moujiks : c’est un seigneur, Dieu même ne saurait le lui retirer, et il a beau jeu de se faire excommunier par l’Église, ce n’est pas un problème, il n’y a plus rien à attendre de ce côté-là. Aussi part-il mourir sur les routes. Avec son médecin personnel, voyez-vous, mais quelle importance encore : ce n’est qu’un reste d’effigie de la vie qu’il quitte. Et faire étape dans un monastère ne mange pas davantage de pain. Jusqu’au bout, Tolstoï est déconcertant. Qui ne le serait pour se reconnaître à ce point chargé de la complexité de tout et de tous ? Tolstoï est lui aussi embarqué sur le navire commun qui fait eau, avec les plongeons et les ascensions de la mer. Où pourrait-il être ailleurs ?

La vie sociale qui l’entoure et sa propre vie même, il les perçoit dans un même échec d’orientation et un même naufrage : « Toute notre vie est en contradiction constante avec tout ce que nous savons et tout ce que nous considérons comme nécessaire et obligatoire. »

Il n’écrit plus : il assène des paroles définitives, tant pour lui-même que pour la société où il vit. Son écriture est celle d’un jugement. Il n’épargne rien. Il ne s’épargne pas. Il se tient et s’expose à vif. Comme d’habitude, il ne fait jamais à moitié les choses. Ce n’est plus le temps d’éluder. Le temps n’est plus à l’analyse mais au choc. Se sentant condamné, il se fait condamnation. Sa situation d’homme devient le miroir de la situation de l’humanité. Tolstoï se sent l’humanité même (et sa pointe, c’est-à-dire, pour lui, l’humanité chrétienne dans son ensemble et non tel ou tel courant du christianisme) en quête d’une autre vie, d’un autre sens donné à la vie.

Tolstoï a le sentiment d’avancer sur un chemin sans retour (« cesser de comprendre ce qu’on a compris une fois est impossible ») ; aussi, sa mort sera sur ce chemin même, hors des cadres du monde ancien : hors de sa situation de barine, hors de son mariage et de sa famille, hors de sa célébrité littéraire. Une désinfection, une désinsufflation.

Pour autant, il ne se renonce pas, et sur la fin de sa vie il ne se décide pas vraiment à abandonner le cadre littéraire. Cela nous vaut des œuvres d’une inoubliable singularité, dont Zweig présente un échantillon. Des œuvres qui se veulent être d’abord un enseignement. Une construction morale. Tolstoï choisit la simplicité, la naïveté, l’économie du vocabulaire, la phrase courte, sans description inutile, sans distraction esthétique. Que la leçon ne soit jamais perdue de vue, mais toujours en construction et attendue. Et entendue. Et retenue. Ce sont des contes à la façon de paraboles évangéliques incarnées dans la terre russe, dans la vie paysanne russe. Le naturel est au service du merveilleux. Celui-ci n’est pas l’abandon de celui-là mais son plus haut degré. Son acmé.

Tolstoï, dans ses petits récits, cherche à rappeler et à tenir rapprochée au plus près de son lecteur la parole de l’Évangile (sous laquelle il glisse son évangile à lui), à en réunir la lettre et l’esprit, dans une simplicité paysanne. Il ne veut pas interpréter, tirer des discours et des digressions mais seulement rappeler, maintenir la vibration originelle des mots dont s’est écarté, au fur et à mesure des années et des siècles, « l’arrangement de la vie des hommes ».

Dans la vie de tous les jours comme dans la vie intellectuelle, Tolstoï recherche la note de départ, un mouvement premier, tant que la spéculation ne s’en mêle pas. Il s’agit d’interrompre tout mouvement qui a suivi, d’examiner, de déterminer avant de reprendre. Que ce soit dans le domaine économique, celui des relations internationales ou dans l’art : « s’arrêter, ne fût-ce qu’un instant, afin de ne pas accroître ces maux par la continuation d’une fausse activité ». Mais les fausses activités ont inventé de ne jamais s’arrêter. Elles feraient douter de la vie.

« La vie n’a ni temps ni lieu […] Elle ne saurait être abolie, ni transformée, car elle seule existe. Tout le reste n’est qu’apparence ». Mais où est l’homme qui désire la vie ? Tolstoï veut être désormais cet homme, et il appelle à arrêter le mouvement de la civilisation, à se recueillir, afin que tous les nœuds se dénouent.

Et pour lui, dans une telle attitude, l’écriture n’a plus ni temps ni lieu : il ne veut plus s’adresser aux seules classes cultivées de son siècle mais à tous. Il veut apporter Dieu et ne plus rien rendre à César qui a déjà trop pris, y compris l’âme et la culture : « Mais c’est terrible, hommes, rappelez-vous. »

Il faut simplement se rappeler comme indissociables Tolstoï, son œuvre romanesque, ses écrits théoriques et son journal. Ne jamais oublier l’autre Tolstoï quand on aborde le romancier ou le théoricien : l’écrivain est celui qui sait ramener toute la vie et toute la pensée dans le filet de ses mots, quelle que soit la façon (roman, essai, poème, théâtre…) dont il l’a jeté [1].

-

À lire ou relire également : Vie de Tolstoï par Romain Rolland (Albin Michel, éd. 1978 et 2010). Zweig connaissait le livre de Rolland.