Il y a les écrivains qui écrivent toujours le même livre et ceux qui écrivent chaque fois un livre différent. La plupart des écrivains sont de la première sorte mais Perec est de la seconde et il a fait de la variation la pensée même de l’œuvre. Il ne cesse de procéder à des expériences, d’inventer des tons, de varier la formule. Et pourtant l’enjeu de son travail, découvert une fois le vernis de la virtuosité ôté, est un : il s’agit, inlassablement, de refonder la possibilité de la littérature après l’anéantissement.

Georges Perec, Œuvres I et II. Sous la direction de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2 vol., 1 128 p. et 1 258 p., 54 € et 56 €

Claude Burgelin, Album Georges Perec. Gallimard, 253 p. Offert par les libraires pour l’achat de trois volumes de la Pléiade

Comme un paysan cultivant plusieurs champs, pour reprendre une métaphore qu’il emploie dans sa lettre de 1969 à Maurice Nadeau, Perec veut explorer à la fois le monde qui l’entoure, « le champ sociologique », sa propre histoire, « le champ autobiographique », le langage, dont il explore les infinies possibilités au sein de l’Oulipo, et la fiction avec le désir d’écrire des romans d’aventures ou des romans-feuilletons. L’édition de ses œuvres dans la Pléiade, qui retient tous les livres publiés de son vivant (donc ni 53 jours ni les juvenilia qui ont été publiés depuis) ainsi que quelques textes qui n’avaient pas pris la forme de livres autonomes (mais aucun des textes rassemblés dans Je suis né, dans L’infra-ordinaire ou dans Penser/Classer), reflète à la fois la variété des formes, l’ambition du projet et la recherche d’une vérité.

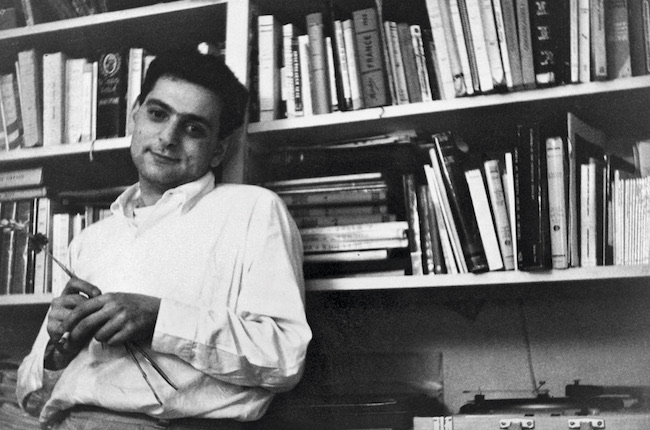

Georges Perec, en 1972 © Christine Lipinska

Perec ne veut pas s’assigner à un lieu, d’où cette « versatilité systématique » qu’il évoque en parlant de son travail ; il éprouve dans tout son être le besoin de fuir, qui date probablement de son existence d’enfant caché pendant la guerre : des « lieux d’une fugue » où il raconte sa première échappée, loin de son collège et de l’appartement de sa tante, alors qu’il a douze ans, à sa tentative de suicide en 1971, puis à sa mort brutale en mars 1982, sa vie est marquée par l’instabilité et une forme d’inquiétude permanente. Il s’en protège de multiples manières – le rire, le travail, la boisson, les amis – sans qu’aucune d’elles ne le stabilise tout à fait. Seule l’écriture le protège, à condition qu’il parvienne à réaliser quelque chose, car les difficultés de ses débuts sont aussi importantes que son incroyable reconnaissance posthume.

Le sentiment qu’il a d’être partout un étranger lui vient de l’histoire qui a fait de sa judéité une marque négative, le privant de famille et d’enfance. Toute l’œuvre de Perec trouve son origine dans cette disparition et va chercher à comprendre ce que fut le crime tout en donnant une trace à ce qui a disparu, à ceux qui ont disparus. « Pour E », la dédicace de W ou le souvenir d’enfance est un hommage à la lettre absentée de La disparition autant qu’une référence à « eux » qui ne sont plus. Dans La disparition, ce roman inouï qu’on a d’abord réduit à la performance de la contrainte, les personnages meurent à chaque fois qu’ils sont sur le point de découvrir leur origine. La Shoah y est traitée de façon oblique mais c’est de toute évidence son sujet.

Une grille de mots croisés créée par l’écrivain

La mise à distance de la tragédie par l’humour chez Perec lui fait prendre la littérature et la langue pour un immense terrain de jeux où l’on peut faire feu de tout bois, où l’on peut à loisir emprunter, copier, jouer à cache-cache avec les identités. Ce sont toutes les citations dissimulées dans La vie mode d’emploi, les emprunts déclarés ou non à Flaubert dans Les choses, la préface au recueil de photos de trompe-l’œil de l’artiste américaine Cuchi White, la réflexion sur le faux, le leurre et les jeux de miroir à l’infini dans Un cabinet d’amateur… Autant de façons d’énoncer l’identité comme manque et comme lacune qui rencontre, là encore, l’origine biographique de l’auteur. Une francisation de son nom – de Peretz à Perec – le fait passer de juif à presque breton, à une petite différence près qui tient à l’absence d’accent sur le « e ». « Mon nom ne s’écrit pas exactement comme il se prononce. » Le faux fait partie de l’identité.

D’où le problème qui se pose à l’écrivain et qui détermine en même temps la nécessité d’écrire pour se protéger, pour surmonter la douleur : comment dire « je » ? comment dire l’identité blessée ? comment dire l’absence de traces ? comment passer de : « Et il demeura tremblant, un long moment, devant la page blanche » à : « (et je demeurai tremblant, un long moment, devant la page blanche) » ? Les expérimentations sur la lettre et les nombres contribuent à cette reconstruction du « je » qui est moins celle d’un sujet que celle d’une voix impersonnelle capable de porter une mémoire de l’histoire. La matière autobiographique s’inscrit par effraction dans ces jeux – les chercheurs ont par exemple repéré l’omniprésence des nombres 11 et 43 dans le calcul des contraintes chez Perec, qui correspondent à la date de la déportation de sa mère, le 11 février 1943 –, elle est sans cesse déjouée par la mémoire collective, comme dans Je me souviens, jusqu’à trouver la possibilité de s’affirmer directement, dans W ou le souvenir d’enfance, livre dans lequel la fiction éclaire l’autobiographie autant que l’autobiographie éclaire la fiction puisque l’enfance et son absence de souvenirs y sont identifiées à la tragédie historique. Retrouvant la fable de dictature sportive élaborée dans son enfance pour symboliser le nazisme, Perec écrit dans le deuxième chapitre de W : « W ne ressemble pas plus à mon fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à mon enfance. Mais dans le réseau qu’ils tissent comme dans la lecture que j’en fais, je sais que se trouve inscrit et décrit le chemin que j’ai parcouru, le cheminement de mon histoire et l’histoire de mon cheminement. »

Georges Perec, en 1962 © Pierre Getzler

Il a fallu du temps pour que l’œuvre de Perec, malgré deux prix de son vivant, soit reconnue comme cette œuvre majeure, capable de donner forme à l’événement de la Shoah et de retrouver un cheminement vers le dicible après la destruction. Mais, cette fois, la consécration n’a pas attendu la Pléiade. Depuis une vingtaine d’années, Perec fait l’objet une reconnaissance posthume extraordinaire. Il est traduit dans de très nombreuses langues, y compris La disparition, qu’on présente comme un défi pour traducteur comparable à Finnegans Wake de Joyce. Ainsi, le roman sans « e » a déjà fait l’objet de trois traductions en anglais, ainsi que de traductions en russe, en allemand, en espagnol, en catalan, en turc, en roumain, en néerlandais, en japonais, en italien et en suédois ! Il donne lieu à un nombre incommensurable de recherches universitaires qui se réjouissent d’avoir avec cette œuvre l’occasion d’exercer un travail de limier, de décrypteurs de références, d’allusions cachées et de contraintes complexes ; mais elles y voient aussi une réflexion sur l’écriture vouée à porter témoignage, à donner trace à ce qui n’en a plus. Perec est aussi une référence pour beaucoup d’écrivains contemporains, d’Annie Ernaux et Patrick Modiano à Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq, et presque tous les membres actuels de l’Oulipo, comme Anne Garréta, Hervé Le Tellier ou Frédéric Forte. Sa capacité d’accueil et d’amitiés, qui le portait vers le travail collectif et l’appartenance à des groupes (La Ligne générale, Cause commune, l’Oulipo), a favorisé après sa mort la collectivisation de l’idée de littérature : dans les ateliers d’écriture comme dans les médias, on pouvait reprendre ses formules (qu’on pense à la fortune de « je me souviens »), ses propositions de contraintes, pour se sentir provisoirement habile ou provisoirement écrivain. Cette désacralisation de l’idée de littérature, conçue comme un artisanat plus que comme un art, dont la littérature avait besoin après les catastrophes du XXe siècle qu’elle n’avait su empêcher, explique en partie la grande popularité de Perec en même temps que son devenir classique.