Revoici Fitzgerald, ses instants scintillants, ses lumières mouchetées et ses amours contrariées. Le pot-pourri de ce nouveau recueil, Je me tuerais pour vous et autres nouvelles inédites, témoigne de sa volonté d’innover et de s’affranchir de la facture qui lui a assuré des succès éclatants et, dans le même temps, parachève l’inventaire de ses talents, mêlant des croquis, des trames, un découpage cinétique différent. C’est le pari d’un écrivain inquiet et ambitieux qui s’attache à laisser son empreinte sur la fiction américaine.

Francis Scott Fitzgerald, Je me tuerais pour vous et autres nouvelles inédites. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Marc Amfreville. Grasset/Fayard, 477 p., 23 €

La nouvelle « Hors jeu », placée aux deux tiers du parcours comme de manière emblématique, se focalise sur une situation triangulaire où se rencontrent la liberté, le talent et le système. Fitzgerald, alors nouvelliste et scénariste, qui garde toujours en mémoire indélébile son aventure manquée avec l’héritière Ginevra, serre le nœud narratif, ces péripéties de flirt, de mobilité, de compétition, de commerce vénal, et donne sa vision des rapports de force pour mener carrière : un mélange de jeunesse et de candeur, de métier et de cynisme. À cette période assez triste de sa vie, il souhaite revenir dans l’actualité, dix ans après Gatsby le magnifique (1925), il veut « se mettre à écrire », comme il le dit à son éditeur, et non plus fournir à la demande le même texte de plumitif pendant trente ans. Toutefois, ce n’est pas « Hors jeu » qu’il choisit pour titre du recueil mais un registre plus émotif, plus ambigu, plus moderne aussi. L’ouverture fitzgeraldienne de « Je me tuerais pour vous » semble familière : « Dans une cuvette des montagnes de Caroline s’étendait le lac, un reflet rose de soir d’été à la surface. Une presqu’île s’avançait, et là, un hôtel en stuc d’inspiration italienne changeait sans cesse de couleur au fur et à mesure que le soleil se couchait. Dans la salle à manger, quatre personnes du monde du cinéma étaient attablées. » La légende du lac de Lure, près d’Asheville où Scott séjourne fréquemment pour rendre visite à Zelda en cures prolongées, s’invite à l’arrière-plan de la nouvelle qui combine images, action et ralenti, décor et dialogues à la manière d’un film, superposant les plans de fiction, emboitant la vie mouvementée du tournage et les sentiments des acteurs pour créer un suspense classique avec ses rasades d’amour et de mort. À l’évidence, l’influence d’Hollywood lui apporte du neuf.

On est un peu tenté de chipoter les choix de traduction du titre initial, I’Die for You and Other Lost Stories ; faut-il envisager « mourir » plutôt que « se tuer » ? faut-il parler de nouvelles « inédites » plutôt que de céder à la tentation de nouvelles « perdues » pour mieux faire écho à cette génération dont fait partie Scott Fitzgerald ? Le lancement du présent livre qui annonce « un événement littéraire mondial » fait songer avec malice à cette question que Fitzgerald posait déjà en 1920 à son agent et ami Harold Ober : « Est-ce que l’on peut gagner de l’argent en publiant des recueils de nouvelles ? » Quoi qu’il en soit, si la question reste posée, la moisson d’aujourd’hui est plus tardive, essentiellement de la seconde moitié des années trente, des textes qui ont été retrouvés dans les archives du fonds Fitzgerald, voire refusés par ses magazines habituels, le Saturday Evening Post, Collier’s ou Esquire, ceux là même qui l’ont si somptueusement rémunéré dans les années vingt et qui lui redemandent toujours les vieilles histoires du Jazz Age.

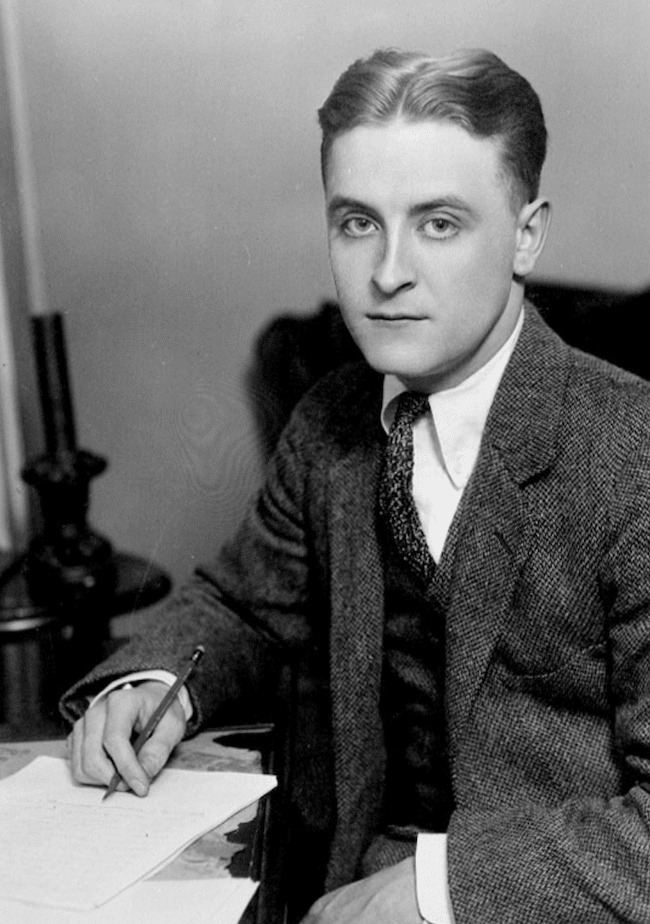

Francis Scott Fitzgerald

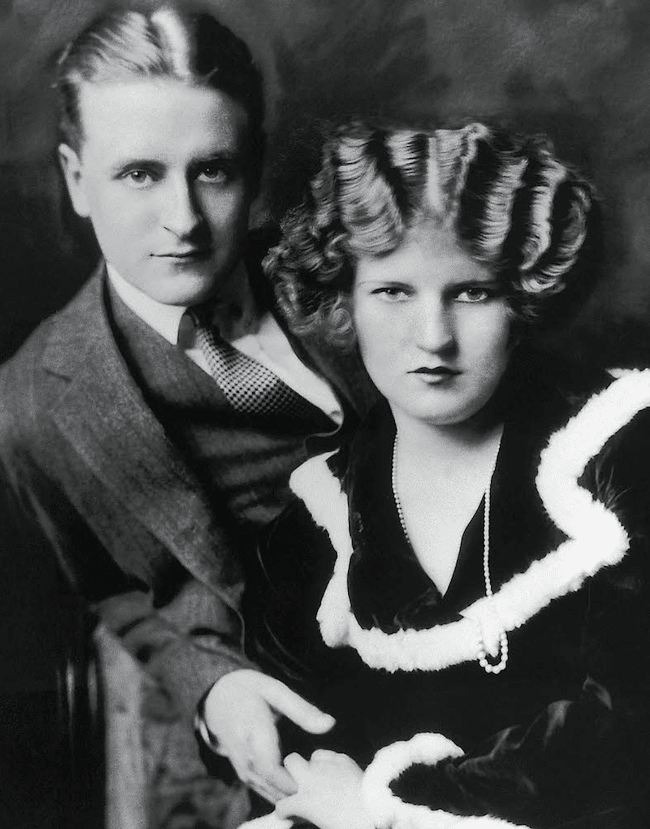

Or Fitzgerald veut se renouveler, il n’accepte plus les corrections et les compromis, il ne veut plus « fourguer sa camelote », comme il l’écrit à Mencken. Très lucide sur le monde de l’édition, qu’il a suivi de près chez Scribner’s, auquel il a même suggéré le projet d’une collection vendue très bon marché pour faire connaître la littérature américaine au grand public, il prend clairement position en 1939 : « Je sais ce qu’on attend de moi, mais cette source d’inspiration est franchement tarie et je crois beaucoup plus sage de ne pas m’obstiner et de creuser un autre puits, une veine nouvelle ». Fitzgerald a mûri, laissé derrière lui les années pailletées de Great Neck sur Long Island et de la Riviera maintenant que, tristement, la belle et fantasque Zelda, son épouse, est hospitalisée de manière quasi définitive ; désormais, Scott a ses exigences, un refus du mercantile et de la facilité, un authentique espoir de renouveau littéraire. Bref, il veut explorer. Ainsi le mérite de cette brassée de dix-huit textes tient-il paradoxalement à son manque d’unité : s’y côtoient les reflets d’une décennie, une société américaine marquée par l’émancipation des jeunes femmes, émules des flappers et garçonnes qu’il a défendues dès l’origine, les voyages, la montée en sève d’Hollywood, mais aussi des moments de l’histoire américaine, telle l’évocation de la guerre de Sécession dans « Pouces levés », qui reprend une anecdote racontée par son père à propos d’un cousin, ou encore, dans « Rendez-vous chez le dentiste », la vie au front dans la partie du Maryland aux mains des confédérés. Ses rencontres personnelles alimentent le cortège des médecins et patientes, la cohorte des gens du cinéma à laquelle il appartient désormais, engagé comme script doctor dans les studios de la Metro Goldwin Mayer, où il est salarié, humilié comme tant d’autres, malgré les conseils de son ami, l’écrivain journaliste Arnold Gingrich qui l’avait mis en garde : « ce serait vraiment dommage de vous voir prostituer votre talent en écrivant de nouveau pour Hollywood ». Mais pauvreté fait loi, l’écrivain d’expérience a conservé et son talent et une immense ambition.

Comme à l’accoutumée, Fitzgerald aborde le décalage social et la cruauté capricieuse des riches, auxquels s’ajoutent plus récemment le divorce, les unions éphémères et la faillite des couples romantiques. Reviennent aussi ses souvenirs d’étudiant impécunieux à Princeton, les joutes sportives transposées dans les matchs Harvard-Yale, autres grandes maisons concurrentes de l’Ivy League. Il introduit la parapsychologie dans « Reconnaissance de dette », le burlesque grinçant dans « Une femme à la mer », l’absurde dans « Que comptez-vous y faire ? », l’inspiration n’est pas tarie, loin de là. Le découpage a changé, l’introduction de plans d’étonnantes images brèves fait ponctuation, le décalage assumé entre la transposition et la manipulation apporte un autre relief.

Francis Scott Fitzgerald et son épouse Zelda

Fitzgerald nous surprend lors de scènes d’atmosphère mettant en scène des vagabonds et des clandestins sur les wagons et ballasts de « Voyager ensemble », ou encore la vendeuse de gaines et corsets en manque de bouffées de tabac dans « Merci pour le feu », à la chute insolite. La tension sous-jacente, le tragique imminent sont plus palpables, reflets de sa vie difficile mais qui s’est enrichie de fêlures et de souffrances.

À ce stade de sa vie et de sa création, avec une farouche volonté de reconquête, Scott Fitzgerald s’est délibérément éloigné des brassées de fleurs et de chemises de soie de Gatsby, des lunes mouillées sur le jardin. Ses portraits subtils sont autant de reflets du temps, comme, dans « La perle et la fourrure », celui de Gwen : « Elle était heureuse, et un peu plus mûre. Comme tous les enfants de sa génération, la vie était pour elle une sorte d’accident à accepter, un fourre-tout où vous preniez ce que vous pouviez prendre mais où rien n’était garanti. La perle trouvée par son père n’en était pas une mais le plaisir de cette soirée était lié au fait qu’elle était tombée par hasard sur la peau d’une quarantaine de rongeurs sud-américains. » Grâce à son talent de conteur, restent en mémoire une profondeur cachée, une détresse qui n’abolit pas l’élégance, une compassion discrète, et l’étrange pouvoir de ses ensorceleuses, de ses jeunes filles délicieusement volages.