John Edgar Wideman, né en 1941, est un grand écrivain américain qui a déjà derrière lui une œuvre considérable, régulièrement récompensée de prix prestigieux mais mal connue en France et même dans son propre pays.

John Edgar Wideman, Écrire pour sauver une vie : Le dossier Louis Till. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Catherine Richard-Mas. Gallimard, 225 p., 20 €

Que sa notoriété n’égale pas celle de compatriotes écrivains de moindre intérêt peut s’expliquer de différentes manières : la première résiderait dans l’occasionnelle complexité de son écriture, la deuxième dans les changements de style qu’il a opérés au cours d’un travail littéraire (romans, essais, critiques) commencé il y a cinquante ans, et la troisième dans le fait que, selon ses propres termes, n’existerait « aucune catégorie dans laquelle le ranger », un inconvénient sans doute majeur pour un écrivain africain-américain, lequel est plus qu’un autre sommé de se situer à l’intérieur de schémas esthétiques spécifiques et d’apporter des réponses claires aux questions d’ethnicité. Mais la sensibilité à fleur de peau de Wideman, sa perception aigüe des mécanismes d’oppression, sa virulence et son inventivité sont trop personnelles pour pouvoir faire de lui ce type d’écrivain dans lequel une génération de « la communauté noire » se reconnaît, comme ce fut le cas pour Langston Hughes, James Baldwin, Amiri Baraka ou aujourd’hui Toni Morrison.

John Edgar Wideman est venu en 1984 à l’attention du grand public grâce à son huitième ouvrage, un livre puissant, Suis-je le gardien de mon frère ?, une méditation sur son sort et celui d’un de ses frères, Robby, son cadet de dix ans, dont les destins ne pourraient être plus dissemblables. Enfants d’une famille nombreuse ouvrière et pauvre du quartier de Homewood à Pittsburgh, ils se retrouvèrent jeunes adultes, l’un incarnant l’apparente réalisation du « rêve américain », l’autre relégué dans l’enfer de ceux qui ont failli. En effet, John Edgar, après des études à l’université de Pennsylvanie, une bourse à Oxford, etc., était devenu écrivain et professeur d’université, tandis que Robby, qui avait participé en 1976 à un braquage dans lequel une personne avait été tuée (pas par lui), se retrouvait condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il est donc encore aujourd’hui derrière les barreaux et condamné à y rester jusqu’à la fin de ses jours. L’ouvrage, qui inclut des lettres entre les frères, s’inscrit dans la lignée de livres comme Les frères de Soledad (1970) de George Jackson ou l’Autobiographie (1974) d’Angela Davis.

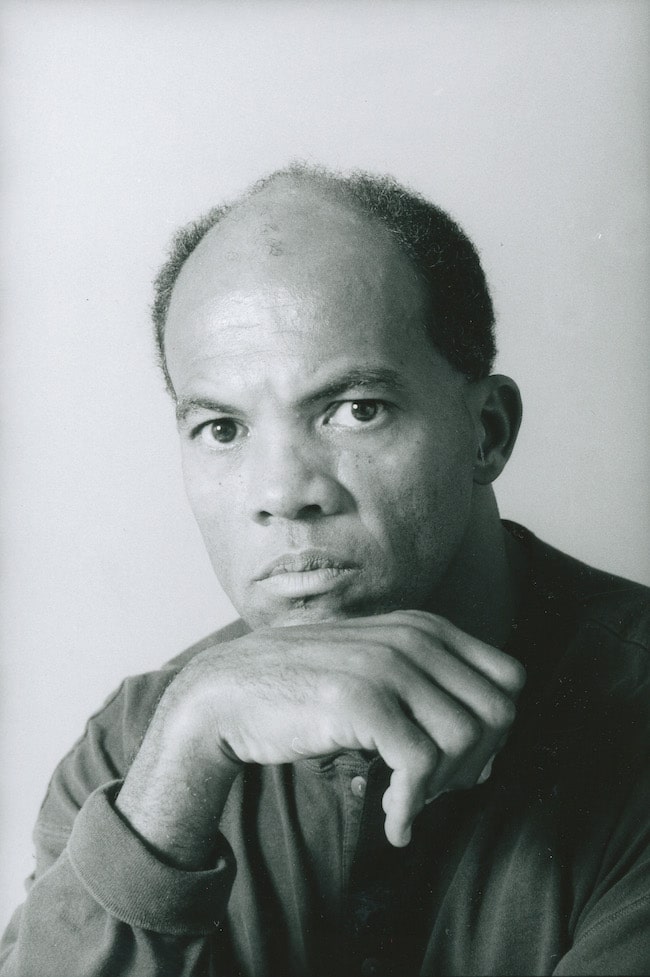

John Edgar Wideman © Jacques Sassier

Après une trilogie intéressante et l’excellent Projet Fanon, passés presque inaperçus en France, John Edgar Wideman vient de publier Écrire pour sauver une vie : Le dossier Louis Till, qui possède la même force que Suis-je le gardien de mon frère ? et devrait fasciner un large public. C’est, une fois encore, une force désespérée et personnelle qui anime le questionnement du livre. En effet, bien qu’il ne soit pas intimement autobiographique, même si Wideman s’y fait apparaître comme enquêteur sur le sujet qu’il traite, comme individu troublé par le flot de sentiments qui l’envahissent, etc., on sent qu’y résonne l’autre tragédie familiale qui bouleversa sa vie, en 1986. Son fils Jacob, jeune homme de seize ans psychiquement instable, poignarda sans motif, lors d’un séjour en colonie de vacances, un camarade qui dormait dans la même tente que lui. Bien que mineur, il fut jugé suivant une procédure pénale pour adultes, ses troubles psychiatriques non pris en considération, et il se retrouva, comme Robby avant lui, condamné à perpétuité. Après des refus successifs de remise de peine, il semble que Jacob soit à présent sur le point d’être libéré.

Le sujet d’Écrire pour sauver une vie n’apparaît pas d’abord, on l’a signalé, comme autobiographique : il s’agit pour Wideman d’effectuer des recherches sur Emmett Till puis son père Louis Till, tous deux exécutés, condamnés l’un par la « justice » des Blancs du Sud, l’autre par un tribunal militaire. Mais, Wideman lui-même le dit, dans cet ouvrage c’est la vie de son frère, de son fils, la sienne, qu’il veut sauver. Et, au-delà, c’est celle de tous les condamnés, coupables ou non, qui « n’y couperont pas », ou plus loin encore celle de tous ceux anéantis par la violence et la solitude, manières d’être ou de subir dont les racines sont plus profondes que celles des problèmes de race, de place dans la société ou de santé mentale. Écrire pour sauver une vie est donc un livre sur les pères et les fils, ainsi que sur la souffrance et l’infamie d’où qu’elles viennent.

Son histoire immédiate, de surface pourrait-on dire, est donc celle de deux événements : le premier, qui ouvre le livre, est le meurtre en 1955 dans le Mississippi d’un jeune garçon de quatorze ans. Venu de Chicago rendre visite à des membres de sa famille, il aurait manqué de respect à une Blanche. Ses deux assassins furent acquittés. Sa mère, Mamie Till, exigea, lorsque le corps fut rapatrié dans l’Illinois, que le cercueil fût gardé ouvert lors de la cérémonie religieuse pour que chacun pût voir, et la presse photographier, le visage ou l’absence de visage du garçon qui avait été torturé à mort. La nation fut horrifiée et ce meurtre fut l’un des déclencheurs des mouvements de déségrégation dans le Sud (neuf mois plus tard, Rosa Parks refusait de céder son siège à un Blanc dans un bus de Montgomery dans l’Alabama).

Le second événement concerne Louis Till, le père d’Emmett, le jeune garçon massacré. Et c’est surtout autour de lui que le livre va par bribes se construire. Personnage peu recommandable mais sans doute charmeur, Louis Till épousa la jeune Mamie ; celle-ci se lassa très vite de ses brutalités et le mit à la porte quand Emmett était âgé de quelques mois. Louis, qui continua ensuite à avoir affaire à la justice, finit par être sommé par celle-ci de choisir entre la prison et un engagement dans l’armée. Il choisit la seconde solution et se retrouva en Italie avec les troupes américaines (on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale). C’est là qu’il prit part à des crimes horribles : lui et deux camarades violèrent deux Italiennes et en tuèrent une autre. Les trois hommes passèrent devant une cour martiale : Louis Till fut condamné à la pendaison et exécuté le 2 juillet 1945 avec l’un de ses camarades (le troisième ayant sans doute sauvé sa peau en faisant porter la responsabilité sur les deux autres). C’est cette histoire que retrace Wideman à partir du dossier déclassifié que l’armée lui a fait parvenir, sans prétendre aucunement énoncer la vérité sur cette affreuse affaire et sans faire de leçon – si d’une leçon il y avait d’ailleurs besoin – sur le racisme de la société américaine d’alors et de la justice militaire en particulier.

Emmett Till

Wideman laisse non explorées des pistes qu’il aurait pu utiliser s’il avait voulu faire du « sensationnel », par exemple le fait que le dossier de Louis Till (dont les raisons du décès étaient tenues secrètes même pour sa femme) fut discrètement « fuité » par les sénateurs du Mississippi en 1955 pour déconsidérer la famille Till et donc faciliter l’acquittement des meurtriers d’Emmett. Wideman préfère s’attarder sur des moments très forts comme ses visites au cimetière militaire américain d’Oise-Aisne (à Seringes-et-Nesles dans l’Aisne) où la section E rassemble les tombes des soldats exécutés pour crimes graves après leur passage en cour martiale : leurs corps reposent sous des pierres carrées anonymes gravées d’un chiffre gris. Celle de Louis Till porte le numéro 73.

L’impossibilité d’écrire l’histoire d’un soldat peut-être meurtrier et sûrement violeur ouvre pour Wideman sur d’autres angoisses, celles de sa propre existence : « Le projet Louis Till est au point mort. Et moi à la dérive », nous dit-il. Il ne sait que faire des renseignements recueillis dans sa recherche, de ce qu’il a vu et lu, des voyages qu’il a entrepris en France sur ses mortuaires traces : « Aucun endroit pour ranger tout ça, aucun moyen d’établir un lien entre ces bribes éparses Pour leur redonner vie, une possible utilité ou, mieux encore, les libérer de l’obscurité qui cerne et consume ; […] Les mots ont-ils le pouvoir de créer plus de vie ? De se déployer assez loin en arrière ou vers l’avant pour me permettre de pénétrer le silence de Louis Till ? Le mien ? Les mots qui figurent sur ces pages. Mon dossier, mon histoire. Ces mots que je traque pour représenter une vie. Qui ouvrira le dossier ? Lira les mots ? Que diront-ils de moi, de nous, une fois que je serai réduit au silence comme toi, Louis Till ? »

Oui, ces mots, ces tentatives, « que diront-ils de nous ? ». Le pessimisme de John Edgar Wideman dépasse ici sa propre personne et le problème de la création littéraire : il envahit sa vision de l’histoire américaine. Il s’exprime à certain coin de page, lorsque Wideman, après « huit années d’optimisme, où le pays s’est accroché à la rhétorique de l’espoir », en a assez de ces « yes we can », de cette idéologie béate qui prétend que ce sont les aspirations qui définissent les individus, que les jours meilleurs sont à venir, que la volonté personnelle transcende les problèmes… Non, pour lui, l’Amérique « continue à être la somme de tout ce qu’elle veut ignorer, a enterré, de tous ces squelettes qu’elle refuse de nommer par peur, colère et honte », et il le lui rappelle.

Écrire pour sauver une vie nous dit que, pas plus pour les individus que pour une nation (longtemps) aussi pleine d’allant que les États-Unis, l’avenir ne peut être innocent, les comptes constamment remis à zéro, la volonté non informée toute-puissante… Il nous le signale dans un mélange très mesuré et très frappant de faits, d’éléments autobiographiques, de tragique et parfois de drôlerie.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)