C’est en philosophe à l’esprit zen qu’Alexis Gloaguen prend note de ses visions et les livre ici à Gilles Nadeau, après avoir ébloui, naguère, son père, le grand Maurice, notre maître nourricier. Mais, soucieux de sauvegarde, il nous délivre ce message que la fondation Nicolas-Hulot pour la Nature et l’Homme pourrait retenir : « C’est la rapidité croissante de la destruction des milieux, et les réactions contrastées de nos contemporains à cet égard – indifférence ou inquiétude croissantes – qui rendent nécessaire de dire ou plutôt de redire la nature aujourd’hui, et d’en montrer le caractère irremplaçable ».

Alexis Gloaguen, Écrits de nature, I. Illustrés par Jean-Pierre Delapré. Maurice Nadeau, 272 p., 25 €

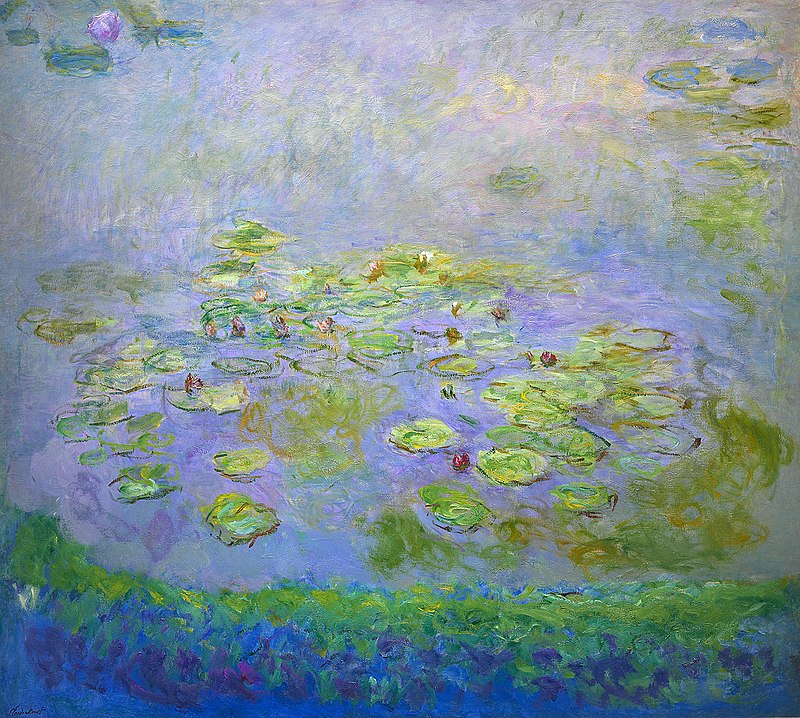

Alexis Gloaguen est un homme de la nature. La sauvage, la lointaine, la pittoresque (digne d’être peinte, s’entend), authentique et vierge, celle qui avait poussé Gauguin à fuir en Bretagne, puis aux îles antillaises, puis à Tahiti et enfin aux Marquises… Il y a chez Alexis Gloaguen une quête émerveillée de cette nature que nos yeux citadins ne savent plus voir. Et le voilà observant la plus habile tisserande, l’araignée, le plus bel envol, la libellule, dont la métamorphose lui donne une leçon de métaphysique, l’effraie aux yeux de chouette qui ne vit que dans le silence et la nuit, tout ce qui vit, palpite, vibre, vole et ne vole pas.

C’est d’après nature qu’Alexis Gloaguen déroule ici ses pages, assisté de son ami Jean-Pierre Delapré, artiste animalier à la plume aussi minutieuse que talentueuse. Ce premier volume d’écrits naturalistes rassemble plusieurs recueils qui, sans l’œil attentif de son éditeur, auraient fini, peut-être, aux oubliettes. Mais pour qui s’émerveille des métamorphoses de la larve qui donne naissance à la nymphe ou chrysalide, puis à la libellule, cette renaissance est signe de pérennité et guide d’existence. Les textes de Gloaguen, l’entomologiste, le naturaliste, le philosophe, le poète, franchissent ces divers postes d’observation – Bretagne, pays de Galles, Écosse, Cornouailles et Devon − pour arriver jusqu’à nous tout palpitants et voletant de leurs ailes de soie. Mais c’est le poète de Silfiac (Morbihan) qui nous parle, avec parfois un lyrisme homérique : « Le sentier s’effarouche entre les fourches et les lames pierreuses d’un Achéron pétrifié » − telles sont les Galles noires. Et là, dans le mystère d’une grandiose nature où les accidents de terrain sont moins pénalisants que les outrages de l’homme, les éphémères, les plus anciens insectes du monde (trois cents millions d’années, n’est-ce pas ?) − ces « idéogrammes vivants », cette « réalité métaphysique » −, donnent une leçon d’éternité, car ces insectes qui ne vivent que trois heures seront toujours là après nous, d’où cette pensée pascalienne : « La vie humaine, puissante mais précaire, paraît à peine un segment temporel, un claquement de doigts, une étoile promise à la nova et qui éclaterait en bulle de savon ».

En fait, l’auteur émerveillé sait toujours tirer de son observation une leçon de vie, et nous brosse, après l’intuition baudelairienne de l’albatros, cette extraordinaire définition de l’écrivain : « Cette araignée-crabe d’un vert de jade qui, retournée à l’extrémité d’une herbe, pattes pendantes, mais n’abandonnant pas un muscle, évoque une fleur étiolée et attend la conjonction ivre d’une mouche striée : tel peut être parfois l’écrivain au contact d’un monde qui ne lui ménage pas les coups de bottes. De victime il s’inverse en être retiré et ravisseur : larve de fourmilion au fond de son entonnoir d’éboulis, ou de phrygane à l’issue de sa gaine de pierre, de cicindèle prête à jaillir de son puits, le poète devrait pouvoir capturer le miracle du monde et ses aspects détestables parmi lesquels l’humanité figure en bonne place. Comme perforent les mandibules et les chélicères, les mots doivent traiter ce qui est pour l’écrivain le sel et la chair de la réalité. »

Mais, à l’inverse de Baudelaire, ici le poète est souverain − bien que modeste et baissant la tête, lui qui connaît sa précarité et sa dette −, autant que peut l’être cette chouette joliment nommée la dame blanche à qui le naturaliste fournit proies délectables, mulots ou campagnols dont l’effraie vomira ensuite les déchets que son estomac ne peut assimiler, et ce sont alors, tels des gemmes mirifiques, ces boules duveteuses qui sont « comme des géodes ou des intérieurs d’améthystes » révélant « un univers d’osselets, de maxillaires et de têtes de rongeurs aux incisives jaunies ». Mais, philosophe à tout crin, Alexis Gloaguen sait toujours extraire la substantifique moelle, car c’est à nous que la nature, comme au premier jour et en son éternité, s’adresse : « Ces fourrures de terre libèrent une odeur de temps » : tout est dit.

Mais le seul rapace, ou disons le prédateur, est l’homme. Qui n’a en tête cette catastrophe écologique majeure qu’est la marée noire ? Voici donc un petit pingouin couvert de pétrole, qu’il faut laver et nourrir en réparant ses plumes de l’huile mortifère. On le croit sauvé, on le rend à la nature, mais il est incapable de nager, il prend l’eau car son plumage, endommagé, n’est pas encore imperméable. « Je le ramène comme un bébé, dans une veste de treillis, tandis qu’il godille du bec », écrit son sauveteur, qui pointe un doigt accusateur vers la folie de l’homme : « Il sera long de restaurer ce qui fut détruit par notre inconséquence et relève aujourd’hui d’une dette sans mesure ». Pourtant, quoi de plus beau et de plus mélodieux qu’une marée qui « monte en clameur grave et se retire en vrilles aiguës » ? « Elle lance alentour ses griffes d’écume, lacets qui pétrifient les bottes et serrent l’esprit d’une panique. » La mer est musique, et l’auteur sait bien quel parti en a tiré Debussy, tout comme Béla Bartók « hantait les nuits d’été, épiant et notant les séquences des sauterelles, cigales et grillons pour sa musique future ».

Le poète ne fait pas que s’émerveiller ; ramenant toute la nature à lui, homme qui est, ne serait-ce que parce qu’il écrit et témoigne, la mesure de toute chose, il fait corps avec la matière originelle ; sous l’invocation de Buffon, qui prêchait la patiente observation, et de Saint-Exupéry qui se voulait arbre et abri pour les oiseaux, lui qui n’était qu’une aile volante, voilà Alexis relié au premier homme. Lui qui n’est qu’un « simple bond en attente », il vit soudain dans l’amitié d’une grenouille qui, tournant autour de lui et le regardant, l’intronise « au royaume des amphibiens », et le voilà, dit-il « restauré […] dans [sa] nature préhistorique ». Cette plongée dans la nature et dans le temps est découverte d’un moi, révélation d’un homme singulier dans l’immense et éternelle chaîne de la Création.

Dans la folie des saules, dans l’Éden des ruines, dans la nuit des dames blanches, dans ces traques passagères, où la poésie est seulement la respiration de cette émerveillante Nature, celui qui dit faire ici le tour de sa « chambre à ciel ouvert », dans « la nuit d’un monde qui, par fatalité, nous échappe », nous délivre, en philosophe et en poète inspiré, une magistrale leçon de vie et de survie :

Le monde se noie dans une lueur de bruine.

Vers le nord glissent barges et courlis.

La mer oscille sur une passerelle de sable.

Parviendrai-je à l’orée de moi-même ?