La retraduction, comme la traduction, est l’objet d’idées tenaces. Mais, à la différence de la traduction, la pensée de la retraduction s’est assez peu déployée ces dernières années. Deux idées reçues retiendront particulièrement mon attention ici : on retraduirait parce que l’on traduirait de mieux en mieux (vision téléologique très partagée) et que, contrairement aux textes originels éternellement « jeunes », les traductions vieilliraient. C’est occulter les différentes historicités qui concernent le traduire : historicité du texte traduit, des lectures et relectures qui en sont faites par les traducteurs, historicité des horizons culturels des traducteurs et des lecteurs, mais aussi des lectures de ceux qui lisent les traductions.

On ne retraduit pas mieux : on retraduit différemment

Dans L’âge de la traduction, commentant la première traduction française de « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, Antoine Berman considère qu’elle « présente les défaillances structurelles de toute première traduction. […] Il s’agira pour nous de travailler avec le texte allemand et avec la version de Gandillac. Ainsi notre réflexion sur un texte consacré à la traduction s’accompagnera d’un travail de retraduction de ce texte [1] ». Ainsi, toute première traduction serait faillible et améliorable par les autres. Henri Meschonnic ne partage pas cette vision « optimiste » et téléologique. Dans Poétique du traduire, il analyse plusieurs traductions de sonnets de Shakespeare et conclut : « La dernière en date, à ma connaissance, des variations sur les sonnets de Shakespeare montre amplement, s’il fallait encore s’en convaincre, qu’il n’y a pas de progrès de traduction, pas plus qu’en art en général. Pourtant, il y a bien une historicité des concepts, et des pratiques du langage. […] La manière de Malaplate [1992] n’est pas différente de celle de Charles-Marie Garnier en 1906 [2]. »

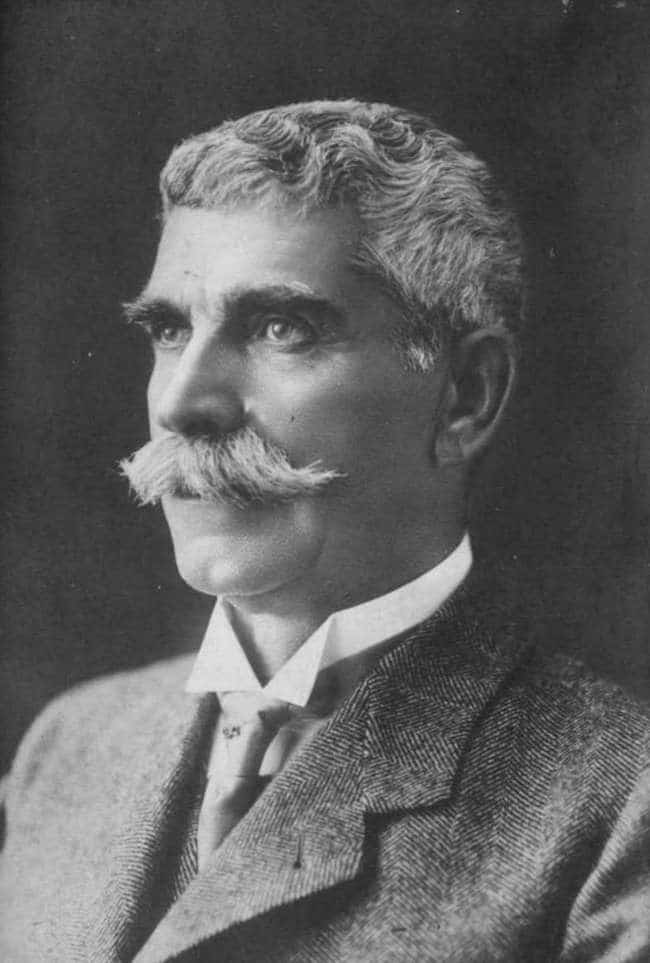

Fedor Dostoïevski par Vassili Perov (1872)

Entre traduction et retraduction, que s’est-il passé, qu’est-ce qui a changé ? Tout simplement, la lecture que l’on fait du texte à traduire n’est plus forcément la même. Traduire est toujours une lecture-écriture. On traduit ce qu’on lit à un instant t. Or, on ne lit jamais tout d’un texte, et toute lecture est unique, même dans sa propre langue. Que déploie-t-on des potentialités d’un texte ? Quelle lecture en fait-on ? Une lecture différente, on le sait d’expérience. Tout comme on sait d’expérience qu’à x années d’intervalle notre lecture d’un texte est différente. D’où la retraduction. On ne retraduit pas en suivant la visée téléologique selon laquelle chaque retraduction est meilleure, mais parce que notre lecture du texte originel change. Et donc que, par notre retraduction, nous le renouvelons.

Lorsqu’on demande à André Markowicz s’il a lu Dostoïevski dans l’édition qui fait « référence », la Pléiade », il répond : « Oui, bien sûr. Eux [les traducteurs] et moi, nous lisons deux auteurs différents [3]. » Sans compter que, comme il le souligne lui-même, Boris de Schlœzer (la Pléiade, 1953) ou Pierre Pascal (Garnier, 1977) ne disposaient pas des œuvres complètes de Dostoïevski menées à bien par l’Académie des sciences de l’URSS, l’édition du dernier tome datant de 1990.

La position téléologique est contestée, notamment, par Annie Brisset, dans un numéro de la revue Palimpsestes intitulé « Pourquoi donc retraduire ? [4] » qui met en question l’idée communément acceptée selon laquelle le texte original serait stable, alors que les retraductions successives seraient en marche dans une quête vers l’idéal de recréation de la « vérité » originelle de ce texte original. L’auteur se demande s’il y a vraiment, un jour, émergence de la « grande » traduction.

Si les traductions vieillissent, les textes originaux aussi

Répéter, comme on le fait à l’envi, que les originaux restent éternellement jeunes, tandis que les traductions vieillissent, c’est sacrifier, consciemment ou non, à l’autel de la sacralisation du chef-d’œuvre et perpétuer le mythe de la faillibilité constitutive de la traduction. Ce que déplore Tiphaine Samoyault : « La traduction vieillit. L’original se transforme. Cette inégalité de statut entre les textes, qui ne fait pas seulement du texte traduit un texte secondaire, mais une sorte de faux texte, […] conduit à compenser le défaut de la traduction par la retraduction [5] ».

On oublie que les œuvres admises dans le canon littéraire ne conservent pas toujours leur « canonicité » : certaines en sortent et tombent dans l’oubli durant un temps plus ou moins long. On occulte aussi le fait que bien des textes deviennent illisibles pour les générations suivantes : la preuve en est leur réédition critique avec commentaires, glossaires, bref tout un apparat critique destiné à en faciliter la lecture. C’est, par exemple, le cas du premier « grand » roman bulgare, canonisé depuis longtemps par l’histoire littéraire bulgare, Sous le joug, d’Ivan Vazov (1850-1921), écrit dans l’exil. Vazov est imprégné de littérature française : « Lorsque j’ai entrepris d’écrire mon roman, à Odessa, j’avais l’idée de composer quelque chose de semblable aux Misérables [6] de Victor Hugo, comme on peut le constater au début du roman : la fuite d’Ognianov qui se réfugie dans la maison du tchorbadji Marko rappelle un peu la visite nocturne de Jean Valjean dans la demeure du prêtre Bienaimé. Je me suis donné pour objectif de peindre la vie des Bulgares durant les derniers jours de l’esclavage [7], ainsi que l’esprit révolutionnaire à l’époque de l’insurrection d’avril [8]. »

Ivan Vazov

Sous le joug, paru d’abord dans une revue en 1889, puis comme livre en 1894, marque donc le début d’une tradition, celle des grands romans historiques consacrés à la vie des Bulgares sous la domination ottomane. Cette œuvre fait toujours partie des textes à lire dans le secondaire en Bulgarie et aussi bien enseignants que parents d’élèves déplorent le fait qu’elle est de moins en moins lisible, notamment par sa langue qui a vieilli.

Qu’en est-il des (re)traductions de ce roman ? Il a été traduit trois fois en français, les deux premières traductions étant respectivement celles de Stoïan Tsonev, Sonia Pentcheva et Violeta Tsonova en 1957 (Club bibliophile de France, reprise par les éditions d’État bulgares Sofia-presse en 1966) ; celle de Nadia Christophorov et Roger Bernard en 1976 (Presses orientalistes de France). Elles sont épuisées. J’ai entrepris la dernière traduction, parue en 2007 (Fayard), en me fondant sur deux aspects principaux de la lecture que j’en faisais : ottomanisation du récit et de sa langue et prise en compte du fait que l’auteur écrit dans la langue qui lui est contemporaine, qui est la sienne. D’où l’enjeu de faire entendre l’étrangéreté de ce roman et de ne pas céder à l’idée reçue qui veut qu’un texte devenu « archaïque » avec le temps devrait être traduit dans une langue archaïsante, par exemple celle de Victor Hugo dans ce cas précis.

Dans Sous le joug, « l’étranger » se situe à la fois dans l’espace et dans le temps, puisque le roman dépeint la Bulgarie ottomane. D’où une forte « ottomanisation » du récit au point de vue linguistique et culturel qui fait sens. Si la première traduction respecte assez bien cette ambiance ottomane, le français n’est pas la langue première des traducteurs, ce qui aboutit à une langue qui n’a pas toujours sa cohérence propre. La deuxième traduction est scrupuleuse, mais, outre son caractère « lissant » et qui gomme une grande partie de l’ottomanité du texte, elle archaïse le texte en ayant recours à des termes qui nous renvoient au Moyen Âge français (« messires », « dame », etc. [9]). Si l’auteur a écrit son texte à la fin du XIXe siècle dans la langue bulgare de son époque, les traducteurs ont écrit leur traduction dans les années 1970 dans une langue mélangée qui n’existe pas. Condamnant leur traduction à vieillir précisément parce qu’elle est écrite dans une langue dépourvue de cohérence propre, et non parce que c’est… une traduction.

Marie Vrinat-Nikolov est professeur à l’INALCO et traductrice littéraire.

-

Antoine Berman, L’âge de la traduction : « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire, Presses universitaires de Vincennes/Intempestives, 2008, p. 20.

-

Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 288.

-

Suivre ce lien…

-

Annie Brisset, « Pourquoi retraduire » ? ; Palimpsestes, n° 15, 2003, p. 22.

-

In La retraduction, sous la direction de Robert Kahn et Catriona Seth, Publication des universités de Rouen et du Havre, 2010, p. 232.

-

En français dans le texte. Vazov se trompe sur le nom de l’évêque qui n’est pas « Bienaimé » mais « Bienvenu ».

-

« Joug » et « esclavage » sont des termes d’une forte charge émotionnelle, toujours employés pour désigner la domination ottomane qui dura cinq siècles en Bulgarie, de 1396 à 1878.

-

L’insurrection d’avril, tentative de libération de la domination ottomane, s’est soldée par un échec. C’est à l’issue de la guerre russo-turque de 1877-1878 que la Bulgarie a recouvré son indépendance.

-

C’est exactement le phénomène inverse des BD (donc actuelles) situées en contexte médiéval.

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)