À malin, malin et demi, de Richard Russo, reprend l’histoire entamée dans Un homme presque parfait (1995). Ce romancier du nord de l’État de New York montre la richesse des vies intérieures des habitants de North Bath, parmi lesquels le chef de la police Raymer, moins idiot qu’on ne pense.

Richard Russo, À malin, malin et demi. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch. Quai Voltaire, 624 p., 24 €

Richard Russo © Samuel Kirszenbaum

Il y a des ressemblances entre votre œuvre et celle de Philip Roth. D’ailleurs, vous avez eu un petit rôle dans la version cinématographique de La tache.

Je suis de Gloversville, dans l’État de New York. C’est ici, jusque dans les années 1950, qu’on fabriquait 90 % des gants d’habillement, d’où le nom de la ville (glove, gant). Certaines scènes de Pastorale américaine s’y déroulent.

Comparés à ceux de Pastorale américaine, on a l’impression que vos personnages sont plus crédibles, ou en tout cas plus concrets.

Chez moi, les personnages occupent le devant de la scène.

Il y a plusieurs écrivains renommés qui sont du nord de l’État de New York. Peut-on parler d’une école ?

T. C. Boyle a écrit un article sur ce roman, Joyce Carol Oates vit un peu plus à l’ouest, je ne sais pas s’il y a un dénominateur commun, je pense notamment à William Kennedy, il s’intéresse plus aux villes et à la politique, ses personnages sont plus grands que nature, tandis que les miens sont plus petits que nature, puis vous entrez dans leurs têtes et ils remplissent l’espace romanesque. Disons plutôt qu’ils passent sous le radar culturel.

Plan de Gloversville, dans l’État de New York, en 1875

Ils deviennent pourtant à la mode.

Ça fait vingt-cinq ans que j’écris sur ces gens et ces endroits, mais c’est seulement depuis la dernière élection que j’ai eu le sentiment que cela touchait quelque chose de central du point de vue culturel et politique. Tout d’un coup, depuis le triomphe de Trump, tout le monde pose des questions sur ces hommes – majoritairement blancs et sans éducation, dont les jobs ont été en grande partie délocalisés dans d’autres pays, qui essaient de se goupiller une vie dans des endroits qu’on ne peut trouver qu’en sortant de l’autoroute. D’où viennent-ils ? Et, chose bizarre, les journalistes cherchent des réponses auprès de moi. Le lendemain de l’élection, pour la première fois de ma vie, je suis passé sur National Public Radio.

Que leur dites-vous ?

Que ça va plus loin que la politique, que le sujet du travail, son rapport à la question de l’identité, est souvent, et malheureusement, réduit à la question de l’emploi. Alors que celle-ci est un sujet plus limité. Quand tu perds ton job, l’impact est d’abord financier, tu te soucies de ton avenir, de tes chances d’en trouver un autre, tu te demandes si le job que tu as perdu existera encore, si un jour ton fils ou ta fille pourrait l’avoir. Tandis que si tu perds ton travail, dans son sens le plus large, tu perds ta place dans le tissu social.

Je pense souvent à l’époque où, l’été, je rentrais de l’université d’Arizona où j’étais étudiant et j’intégrais l’équipe dans laquelle travaillait mon père et qui construisait la route. Un été, on a construit une nouvelle sortie du péage. Ensuite, au fur et à mesure des années, on a souvent emprunté ce chemin, ensemble, parce qu’on faisait des allers-retours à Albany. Et chaque fois qu’on montait ou descendait cette bretelle, on se regardait, on n’avait même pas besoin de le dire, on se comprenait : on en était fiers, on avait le sentiment que des milliers de gens empruntaient cette rampe, et, même s’ils ignoraient notre existence, nous le savions, nous pouvions nous dire qu’on l’avait construite.

Et cette question est-elle à l’œuvre dans vos romans ?

Bien sûr. Prenons l’exemple de Sully [personnage central d’Un homme presque parfait, et l’un des personnages principaux d’À malin, malin et demi]. Sully a toujours été fier de son travail, même s’il le déteste. Il accepte tous les jobs merdiques que Carl Roebuck lui propose, souvent il doit rester debout dans la vase jusqu’aux hanches, il fait très froid et très humide. Du coup, Sully est devenu invalide, il est tombé d’une échelle et s’est cassé le genou. Ce sont des tâches horribles et pourtant il en est très fier. En Amérique, tout le monde ne peut pas gagner sa vie en tant que codeur. Quand les gens sont codeurs pour Google ou Facebook, ils sont importants, la société reconnait leur importance, ce qui n’est plus le cas pour les gens qui font un travail manuel.

Pourquoi ?

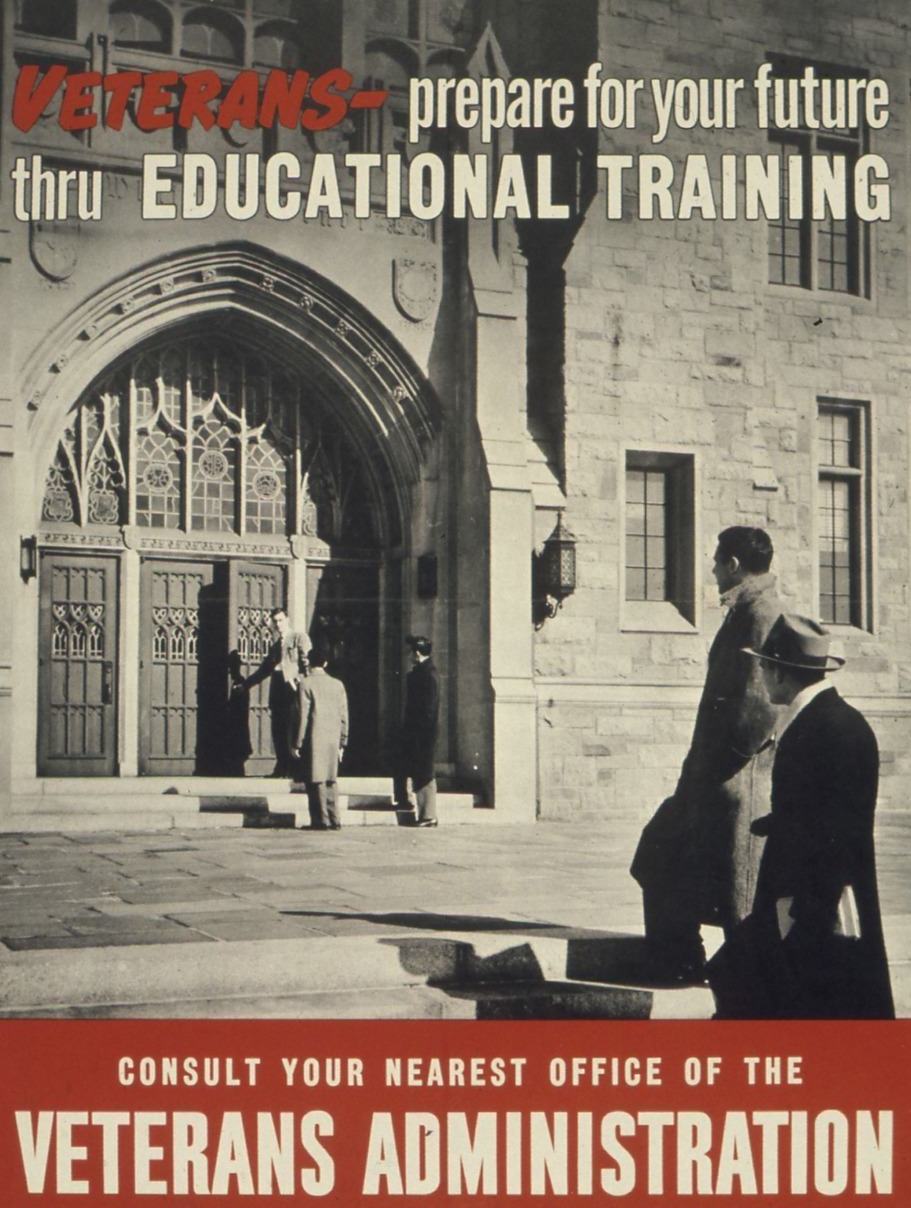

À mon avis, c’est lié à l’évolution de notre système de valeurs depuis la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, le GI Bill (le programme d’étude du gouvernement américain pour les vétérans) a aidé beaucoup de gens, et a fait naître le sentiment que la vie devrait être meilleure et plus facile pour la nouvelle génération, grâce à l’éducation. En revanche, ce qu’on ne disait pas, c’était que, munis de leurs diplômes, les gens de cette génération seraient épargnés du sale et difficile travail manuel que faisaient les parents. Alors, le revers de la médaille, c’était de dévaloriser ces derniers.

Vos romans témoignent-ils de préoccupations politiques ?

Au fond, je suis un écrivain comique, selon la définition shakespearienne, dans la mesure où cela concerne le mariage et l’élaboration du tissu social, la prise en compte de votre identité et de votre place dans la société. Je crois que les écrivains et les acteurs comiques ne sont pas toujours pris au sérieux. À l’université, on prête plus d’attention aux tragédies de Shakespeare qu’à ses comédies. En tant qu’écrivain comique, je mâche le travail pour mes lecteurs. Ma tâche, c’est de faire en sorte que la comédie ait l’air facile.

Ce roman constitue la suite d’Un homme presque parfait. Le premier volet était plus objectif ; avec le deuxième, il y a plus de psychologie, on entre dans la tête des personnages.

C’est le trajet de ma carrière, mes premiers livres étaient plus scéniques. Ensuite, j’ai commencé à écrire des scenarios pour le cinéma. Dans cet exercice-là, on doit se passer complètement des pensées d’un personnage. Pour un romancier, c’est une contrainte importante. Les interdictions ne font qu’attiser le désir. Alors plus j’écrivais des scénarios, plus je me mettais à développer l’intériorité des personnages dans mes romans.

Dans ce diptyque (Un homme presque parfait et À malin, malin et demi), les deux titres comportent le terme « fool » (idiot): Nobody’s Fool et Everybody’s Fool. Qu’est-ce que ça signifie pour vous ?

J’ai un faible pour les imbéciles. Je crois que nous sommes tous capables, à un moment ou un autre, de nous ridiculiser, et c’est là que se révèle notre humanité la plus profonde. Dans Nobody’s Fool, le titre fait référence à Sully, tandis que dans Everybody’s Fool il s’agit de Raymer, que tout le monde prend pour un idiot. Raymer est le genre d’homme qui épouse le regard des autres, et donc il adopte un comportement conforme à leurs attentes.

Vos personnages évoluent dans de petites villes, ils ne sont pas très ambitieux. Certains diraient qu’ils sont des « losers ».

C’est l’un des seuls mots qui me hérissent. Quand je le vois dans des commentaires sur des sites tel qu’Amazon, où un lecteur pose la question : « Pourquoi écrit-il sur des losers ? », j’explose. Et tout cela ne date pas de l’arrivée de Donald Trump, et de son discours qui divise le monde entre les gagnants et les perdants. Donc, pour moi, ce n’est pas parce que des personnages manquent d’ambition ou de la forme d’intelligence prisée par notre culture, ou ne sont pas diplômés, qu’ils sont moins intéressants. Dans ma façon de vivre et d’écrire, je pars du principe qu’il n’y a pas de petites vies. Et quand je passe cinq années dans la compagnie de Sully ou de Raymer, le chef de la police, qui est loin des sentiers battus, c’est l’expression de cette conviction.

Ces personnages se considèrent-ils eux-mêmes comme des losers ?

En ce qui concerne Raymer, le chef de la police, oui. On le lui a dit toute sa vie, il lui a manqué la confiance nécessaire pour voir les choses autrement. Mais vers la fin de ce roman, il commence à comprendre comment Jerome le voit. Dans la scène au bar, Jerome lui explique l’essence du travail d’un chef de la police, et qu’il est un bon flic justement parce qu’il a eu la gentillesse de prendre le temps de parler au vieux Hynes, pour vérifier que ce dernier ne souffrait pas trop de la chaleur.

Ne se cache-t-il pas, au fond de votre univers romanesque, cette notion bien américaine de Salut ?

Je suis un ancien enfant de chœur. Depuis l’âge de dix-sept ans, quand j’ai quitté la maison, je n’ai plus eu de pratique religieuse. Je ne me considère plus comme catholique. Pourtant, j’ai une conscience aiguë de la langue de la foi, elle me paraît très importante. Mon ami Robert Benton, qui est profondément chrétien, prétend que je le suis aussi, on se dispute là-dessus, il utilise mes propres livres comme arguments contre moi, par exemple la scène à la fin du Déclin de l’empire Whiting, où la dernière phrase est prononcée par le père qui dit : « Ne sois pas idiot, tout peut être réparé ». Alors Benton me dit que je suis le plus optimiste des écrivains.

Pour revenir à Philip Roth, vous affectionnez lui et vous des scènes loufoques situées dans des cimetières. À malin, malin et demi s’ouvre sur une telle scène.

Ce roman tourne autour des conversations qu’on continue à avoir avec des gens qui ne sont plus là. Il était donc naturel de commencer dans un cimetière. Miss Beryl, qui est déjà morte depuis dix ans au début du roman, en est néanmoins un personnage central. Ainsi que Mme Raymer, morte depuis un an, mais qui hante à chaque instant les pensées de son veuf. J’essaie de montrer que les morts ne sont jamais vraiment morts, ils se déplacent sans cesse dans notre imaginaire, on essaie de les fixer mais ils refusent. Donc, mon roman parle de la mémoire et de notre désir que les morts ne bougent plus.

Propos recueillis par Steven Sampson