Dans Tout un monde lointain, Gréco, ancienne décoratrice, s’est éprise de la magnifique villa E.1027, créée jusque dans les moindres détails par l’architecte Eileen Gray et son compagnon, Jean Badovici. En bord de mer, à Roquebrune-Cap-Martin, Gréco veille sur la maison abandonnée. Un jour, elle y découvre deux jeune danseurs, Louison et Tessa, qui ont envahi les lieux. Célia Houdart voudrait nous transmettre toute la poésie et la force utopique de cet espace, mais son écriture, souvent froide et lisse, semble y résister.

Célia Houdart, Tout un monde lointain. P.O.L, 200 p., 14 €

Gréco, héroïne du « monde lointain » décrit par Célia Houdart, est une femme secrète, inquiète et solitaire. De sa vie, on découvre son rituel tracé avec minutie : la promenade sur le bord de mer, le café, le marché, le déjeuner frugal, « une tranche de melon, quelques olives et petites figues de vigne », la sieste, la lecture des journaux. Gréco est un personnage mesuré et distant, comme en retrait de soi-même. À « décoratrice », elle préfère le mot, plus opaque, d’« ensemblière ». Élevée sur les rives du lac Majeur, à Monte Verità, près du village d’Ascona, dans la petite communauté expérimentale de philosophes, d’écrivains, de révolutionnaires et de danseurs, elle vit désormais seule sur les hauteurs de Roquebrune, dans une villa bourgeoise Belle Époque, entourée de ses journaux de décoration et d’architecture.

Au creux de cette rupture entre une éducation libre et engagée et une vie actuelle rangée, Gréco apparaît comme un personnage à la fois intrigant et maladroit, d’où rayonnent de nombreuses dissonances du roman. En effet, l’inquiétude éclairée et les contradictions qui semblent traverser Gréco, l’attention délicate qu’elle porte aux paysages et aux détails, ne parviennent pas tout à fait à lui instiller la force et la profondeur d’un personnage romanesque, auquel on s’attache ou que l’on rejette avec la même vigueur. Gréco est peut-être trop réservée, trop fuyante. Ou bien serait-ce l’écriture qui, trop lointaine et distante, empêcherait la fiction de déployer ses forces singulières ?

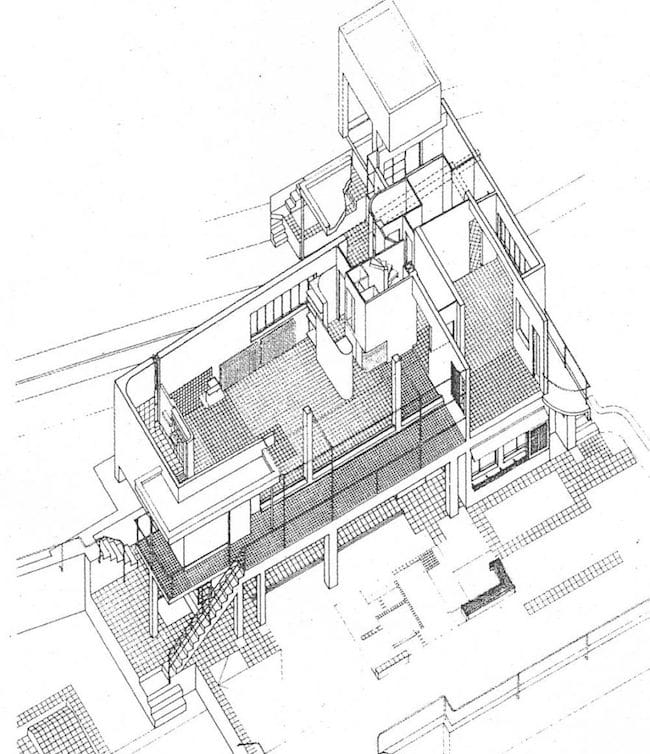

Si Gréco regarde avec émotion les paysages, la villa E.1027 qui « l’émerveille », on ne perçoit qu’à peine les traces laissées par cet « émerveillement » : « Gréco admira longuement les lignes, les ouvertures, les jalousies de bois, le balcon-coursive qui ressemblait à un bastingage […]. Même abandonnée, un peu délabrée, la villa l’émerveillait encore ». On pourra apprécier la pudeur d’un style qui se retient, qui ne cède pas à l’émotion facile. On pourra pourtant regretter la discordance entre le désir d’écrire et d’exprimer, par exemple, l’admiration émerveillée pour un lieu, et la vision distante de celui-ci. De même, lorsque le narrateur affirme que Gréco avait « aimé le mouvement de la vie et du monde », on a peine à y croire.

Célia Houdart © Jean-Luc Bertini

Le mouvement de la vie de ce « monde lointain » semble s’être figé entre les pages. Les phrases courtes et simples, les mots toujours mesurés et pesés, qui suggèrent une composition élégante et moderne – à l’image des lignes de la villa E.1027 –, apparaissent aussi à certains égards comme des cadres trop rigides et sévères pour dire l’amour, l’aimantation à un espace fondamentalement mouvant, pensé par Eileen Gray comme lieu de liberté. Ainsi, lorsque Gréco décrit à Louison et Tessa l’escalier qui mène au toit-terrasse – « L’escalier hélicoïdal qui y mène est un phare en verre et en métal » –, l’escalier se fige dans une description sommaire, ne laissant que peu de place à l’imagination du lecteur. Si certains passages du roman reflètent toute la splendeur de la villa, l’évocation du lieu ressemble parfois à une somme rigoureuse de références à l’œuvre d’Eileen Gray : « J’ai réédité la table d’appoint ajustable, le fauteuil Bibendum, le meuble mobile pour pantalons ». Ce mobilier pensé par sa créatrice comme mobile, amovible et versatile – à l’image du miroir satellite – semble s’immobiliser pour n’être plus qu’un simple décor.

« Et puis, j’ai toujours été attirée par les styles sophistiqués, la beauté artificielle. Warhol. Garbo. Jayne Mansfield. Les gens comme cela. Vous voyez ? Par réaction je pense. » Gréco, par réaction peut-être à son éducation au Monte Verità, avoue aimer l’artifice et la sophistication. Ces attirances auraient pu s’entendre si elles n’avaient pas été trop souvent rapprochées par le narrateur d’une forme de superficialité. Ainsi, lorsque Gréco est décrite lisant des journaux, elle ne semble retenir que la beauté typographique et l’image des lettres du titre : « Et elle demandait à son marchand de journaux qu’il lui mette de côté, dès qu’il le recevait, The New York Times, pour entretenir son anglais, mais surtout parce qu’elle trouvait particulièrement belle la typographie gothique du titre redessinée à la main par Edward Benguiat. »

Plan de la villa E.1027, à Roquebrune-Cap-Martin

Ce traitement quelquefois superficiel du personnage de Gréco se perçoit également à travers la tendance irritante aux références et aux citations de noms d’auteurs, danseurs, écrivains, et autres modèles artistiques et esthétiques. Si les citations de la marque des bougies – « Une bougie Rigaud. Parfum sapin de Noël. Un classique » – ou du nom de la pâtisserie de la tarte tropézienne – « Elle vient de chez Riviera à Monaco » – peuvent faire sourire et inscrire avec ironie Gréco dans un milieu riche et élégant, elles sont autant de signes et de codes convenus et excluants. Les personnages semblent en effet se définir par leur appartenance à un certain monde culturel, moins constitué d’art que de noms d’artistes : « Ils lisaient à plat ventre sur le carrelage frais des monographies consacrées à des chorégraphes (Martha Graham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs). » Les noms, qui recouvrent sans doute à eux seuls une forme de poésie, font certes rêver et danser les deux danseurs cultivés et intelligents que sont Louison et Tessa, mais ne suffisent pas à leur donner la force romanesque nécessaire. Tout un monde lointain prend le risque de s’enfermer dans un monde de noms et de références culturelles brillantes auxquelles tous les lecteurs ne pourront pas nécessairement se raccrocher.

Figé, ce monde lointain peine alors à prendre vie au présent. C’est « Tout un monde lointain, absent, presque défunt », pour poursuivre le vers de Baudelaire, qui se dessine. Si Gréco, Louison et Tessa semblent cultivés, ouverts aux autres, et créatifs, on peut s’étonner de l’écart entre leur rapport au monde, décrit comme sensible mais aussi passif et futile, et celui de leurs modèles : Eileen Gray à travers la villa E.1027 et les créateurs de Monte Verità. La villa E.1027 tout comme Monte Verità incarnent deux espaces utopiques vivants, créés par des artistes-penseurs, sensibles aux revendications du présent. Célia Houdart, et c’est là l’un des grands intérêts du roman, le souligne bien.

On peut pourtant regretter que la revendication politique, le désir ambitieux d’un monde alternatif, tout comme l’invention collective de nouvelles formes de vies et d’arts, ne soient portés que par les personnages d’un passé utopique perdu. La narration au présent peut ainsi incarner certaines facilités d’une postmodernité littéraire figée, qui tend à isoler le lecteur et les personnages dans des références historiques soigneusement sélectionnées et une écriture trop contemplative et mesurée. Elle ne semble pas alors parvenir tout à fait – pour un lecteur sensible aux romans qui se libèrent des modes figées – à créer un monde fictif aussi profond, créatif et vivant que celui que les personnages admirent.