L’histoire de mes dents, de Valeria Luiselli, romancière mexicaine qui habite à New York, représente une nouvelle étape dans sa carrière singulière. D’abord enquête sur la réaction des ouvriers d’une usine de fabrication de jus à propos d’une fondation d’art contemporain financée par leur entreprise, le livre est devenu un roman interactif, basé en grande partie sur les témoignages des ouvriers en question. L’œuvre, écrite une première fois en espagnol, ne cesse d’être modifiée par Luiselli ou par sa traductrice, responsable du dernier chapitre dans la version américaine, devenue provisoirement définitive.

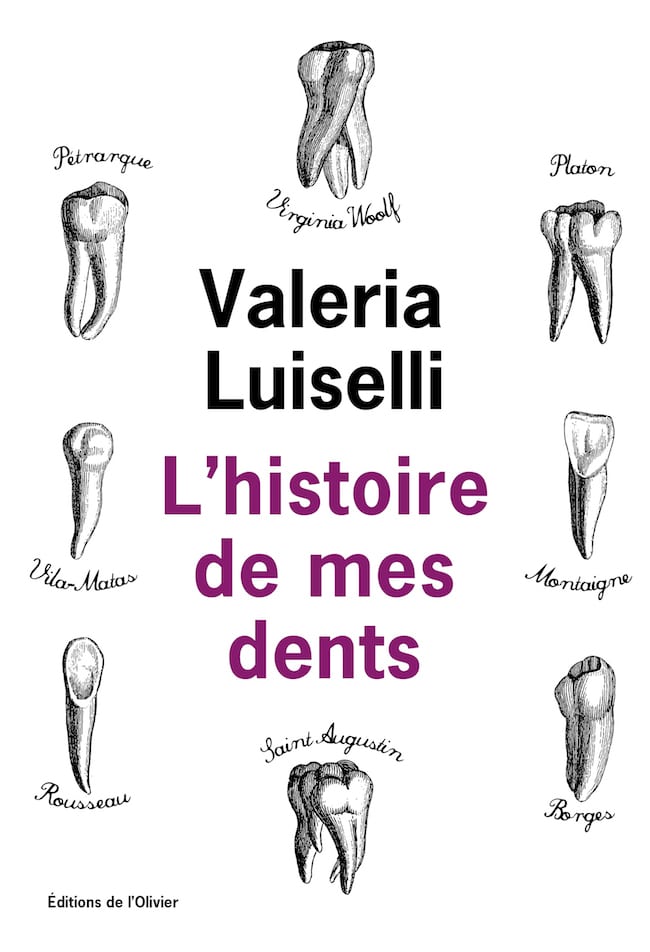

Valeria Luiselli, L’histoire de mes dents. Trad. de l’anglais par Nicolas Richard. L’Olivier, 192 p., 19,50 €

Valeria Luiselli © Diego Berruecos

Votre titre fait penser à Alan Pauls, à son Histoire des larmes et son Histoire des cheveux. D’ailleurs, vous citez sa définition de la fiction comme « carte fondée sur des coïncidences et des divergences ».

Alan est un écrivain incroyablement sophistiqué, je l’admire énormément. J’ai commencé à le lire il y a bien des années, et maintenant je le connais personnellement.

Comme lui, vous semblez privilégier l’aspect géographique ; on le voit, par exemple, dans le surnom de votre héros, Grandroute.

La plupart de mes livres fonctionnent selon une cartographie. Parfois, il s’agit de métaphores, parfois d’une cartographie de généalogies littéraires. Dans mon premier livre, Sidewalks (inédit en français), il s’agit à la fois des cartes traditionnelles des villes et d’une carte composée des écrivains et de leurs relations entre eux. Mon deuxième livre, Des êtres sans gravité, est aussi spatial, c’est un roman horizontal raconté d’un point de vue vertical.

On pense à une croix.

Pour moi, cela évoque plutôt des plans cartésiens. Ou alors ça doit être mon inconscient catholique.

L’un des personnages clé dans L’histoire de mes dents s’appelle Jacobo de Voragine, qui, en réalité, est l’auteur de La Légende dorée, dont l’un des chapitres s’intitule « L’invention de la Sainte Croix ».

J’ai été inspirée par La Légende dorée aussi bien que par Suétone dans la mesure où Voragine et ce dernier ont écrit l’un et l’autre des mini-biographies, et donc je me suis servie de leurs exemples lorsque j’ai composé les histoires dentaires d’artistes célèbres dans L’histoire de mes dents. Mon livre est en quelque sorte une hagiographie contemporaine et désacralisée.

Et ancrée dans une situation géographique précise, celle de l’usine Jumex, qui se trouve à Ecatepec, à la périphérie de Mexico.

En effet, c’est là que se trouvaient l’usine et la galerie d’art. Depuis, elles ont déménagé dans un quartier huppé de Mexico, selon le cours naturel des choses.

Et le dernier chapitre, dans l’édition américaine, point de départ pour la traduction française, contient une « carte » chronologique, écrite par la traductrice, qui fournit une généalogie des personnages, les situant dans un cadre historique et littéraire.

Ce roman contient tellement de noms propres… la traductrice avait besoin de prendre des notes, et de créer des diagrammes pour éviter de s’y perdre. Lorsqu’elle me les a montrés, je les ai trouvés brillants, et je lui ai demandé si je pouvais les inclure dans le livre. Au début, mon éditeur a résisté, mais, une fois qu’il a vu son travail, il a été d’accord.

Donc vous préférez aujourd’hui l’édition américaine ?

Oui. À partir de l’ébauche de Christina (la traductrice), j’ai retravaillé le texte pendant un an.

J’ai été marqué par votre emploi du terme « relingos ». Que veut-il dire ?

Un groupe d’architectes à Mexico se l’est approprié dans son sens actuel. À l’origine, il désignait des parcelles de terre hors le domaine de la Couronne. Aujourd’hui, il fait référence à des « terrains vagues ».

D’autres termes surprennent. Par exemple, les chapitres sont identifiés par leur emploi de certaines figures de rhétorique : « hyperboliques », « paraboliques », etc.

Je suis partie de l’hypothèse qu’il y avait un rapport entre la valeur d’une œuvre d’art et le degré d’excentricité de son créateur. Donc, je me suis inspirée de la définition mathématique de l’excentricité. Ces termes mathématiques me convenaient comme métaphores, d’autant plus que certains d’entre eux s’emploient aussi dans le domaine de la rhétorique, par exemple on parle de « l’hyperbole ». Donc, je considère d’abord l’excentricité comme un concept mathématique, et ensuite je l’illustre à travers le personnage d’un grand excentrique, Gustavo Sánchez Sánchez « Grandroute », une sorte de Sancho Panza sans Quichotte.

Qui s’inspire alors de Cervantes.

Je ne pensais pas explicitement à Sancho Panza, mais je me rapprochais de ce roman à travers certains procédés très répandus dans la littérature latino-américaine, et qui remontent à Don Quichotte, roman fondateur pour l’un des courants de la littérature latino-américaine, plus qu’en Espagne, où on est encore figé dans le XIXe siècle, comme aux États-Unis.

Quelles sont les caractéristiques de ce courant ?

Don Quichotte, dans la seconde partie du roman, prend conscience de son statut de personnage, il apprend qu’on a écrit son histoire, donc il commence à vivre de façon littéraire, en anticipant le récit. On apprend également que Don Quichotte est en fait la transcription d’un livre écrit en arabe par un certain Cid Hamet Ben Engeli. De même, dans L’histoire de mes dents, Jacobo de Voragine arrive à la fin et se révèle comme scribe de l’autobiographie dentaire, ce qui impliquerait qu’il avait simplement transcrit le testament oral de Gustavo Sánchez Sánchez.

Pour poursuivre cette analogie, Valeria Luiselli serait Cervantes, tandis que les ouvriers de l’usine Jumex seraient Don Quichotte ?

Au début, lorsque je les ai rencontrés, j’ai posé deux questions fondamentales : en tant qu’ouvriers, comment voyaient-ils le rapport entre l’usine et la galerie ? Et que pensaient-ils des œuvres d’art qui y étaient exposées ? Pour démarrer, j’ai lu un premier chapitre, plus court que l’actuel premier chapitre de L’histoire de mes dents. Ils ne savaient pas qui en était l’auteur. J’écrivais comme si j’étais moi-même Gustavo Sánchez Sánchez. Ils l’ont lu à haute voix, ils l’ont commenté et critiqué. Ensuite, pendant cette première séance, comme dans toutes les séances suivantes, ils ont fini par raconter des histoires provoquées par ce qu’ils venaient de lire. Lorsqu’ils ont, lors de la deuxième séance, reçu le deuxième volet, où ils ont découvert quelques histoires qu’ils avaient eux-mêmes racontées, ils se sont rendu compte, de façon quichottesque, qu’ils étaient en train de se faire écrire.

En revanche, les histoires dentaires semblent venir de vous, inspirées de Voragine et de Suétone. Beaucoup d’entre elles – celles concernant, par exemple, Virginia Woolf ou John Lennon – nous paraissent peu crédibles. Sont-elles vraies ?

Ce sont des histoires hyperboliques. Je m’appuie sur les écrits des auteurs ainsi que sur leurs témoignages, ensuite j’arrange ce matériel d’une manière pas totalement factuelle.

La carrière pharamineuse – ou « hyperbolique » – de Sánchez Sánchez pose autrement la question de la valeur. Il débute comme garde à l’usine, peu rémunéré. Ensuite, il ne cesse de grimper les échelons, et finit par gagner des sommes mirobolantes, en ne faisant pas grand-chose. S’agit-il là une vision marxiste ?

Mon roman met en scène l’une des questions fondamentales posées par Marx : d’où vient la valeur ? Elle est devenue l’axe central du livre après les discussions initiales avec les ouvriers. C’était intéressant de demander combien d’heures un ouvrier devrait travailler pour pouvoir acheter une seule œuvre de Maurizio Cattelan. Ensuite, les douze lecteurs/ouvriers ont davantage développé ce thème. L’un d’entre eux, un homme peu loquace, a proposé une interprétation de mon texte selon laquelle j’employais des noms propres de personnalités célèbres parce que, à partir du moment où ils sont connus par une communauté de lecteurs, ils confèrent une valeur ajoutée à mon récit. Il a comparé cela aux ragots : on s’y intéresse uniquement dans la mesure où ils concernent des gens qu’on connait.

Sánchez Sánchez, avant de collectionner les dents des célébrités, commence par des objets de son environnement immédiat : des boutons qui tombaient des chemises de ses camarades d’école, les ongles de son père et les cheveux de sa mère. Ainsi que le fauteuil en velours vert dans lequel s’asseyait sa mère, hérité d’un voisin.

La question de l’attachement sentimental aux objets quotidiens fait partie de la discussion. La valeur du fauteuil, en l’occurrence, ne vient pas seulement de ce qu’il appartenait à sa mère, mais aussi de ce que le voisin dont elle l’a hérité s’appelait Cortázar, auteur de la nouvelle « Continuité des parcs », dans laquelle le personnage s’assoit dans un fauteuil en velours vert. Certains lecteurs ignoreraient alors la valeur symbolique de cet objet hérité. Personne ne peut tout saisir, la communication est forcément vouée à l’échec.

Propos recueillis par Steven Sampson