En cet automne européen tourmenté, les ouvrages traitant de l’Europe s’entassent sur nos étagères. Une occasion pour revenir à quelques fondamentaux et s’interroger sur leur usage contemporain. Ainsi, le « lieu de mémoire ». Devenu, à l’instar de la « longue durée », un concept en français dans le texte, peut-il s’appliquer à des « lieux » européens ? Existent-ils ? Sont-ils partagés ? Autant de questions soulevées par Étienne François et Thomas Serrier qui publient une somme impressionnante, un ouvrage collectif qui inspecte les nouveaux paysages mémoriels de la grande Europe. Une démarche novatrice.

Étienne François et Thomas Serrier (dir.), Europa. Notre histoire. Les Arènes, 1 386 p., 39 €

La fin de la guerre froide et la lente réunification qui s’ensuivit ont modifié notre perception de l’espace européen. Jadis quadrillé de frontières, quand circuler demandait visas et passeports, il s’est totalement ouvert, du moins dans les limites des accords de Schengen. Berlin, Varsovie, Lyon, Lisbonne ou Copenhague communiquent sans problème et à grande vitesse. Les populations se mélangent, font mieux connaissance. S’ajoutent de nouvelles formes d’échanges, via les réseaux sociaux, qui peuvent, encore plus rapidement, mettre en contact nos sentiments, nos rêves, nos mémoires. La littérature en sait quelque chose.

Les historiens en prennent conscience. Après l’Histoire mondiale de la France publiée récemment par Patrick Boucheron (Seuil, 2017), qui aborde des événements nationaux dans leur interaction mondiale, la grande entreprise Europa recherche des « lieux de mémoire » de l’Europe. Elle les relie à l’intimité des mémoires collectives nationales, partagées ou non, elle s’interroge sur leur « hétérogénéité constitutive », et analyse leurs mutations, « le dedans et le dehors des Europe ». Il n’y a pas une mémoire européenne, mais une « géographie des mémoires » qui se croisent et circulent constamment.

Le résultat est lourd : un volume de 3 kilos (format 21 x 27 cm, épaisseur 5 cm), 149 entrées traitées par 109 auteurs de 24 nationalités, sur 1 386 pages ! Initialement, nous dit-on, l’éditeur avait envisagé un coffret de trois tomes de taille ordinaire. C’eût été préférable. Car, fabriqué comme il est, la lecture linéaire de cet ouvrage est pratiquement impossible, surtout dans un train qui traverserait l’Europe (mais cela se fait-il encore ?). Il n’y a plus qu’à espérer qu’une édition électronique (un e-book) soit bientôt disponible, ce qui permettrait aux Européens de le lire dans le métro, sur leur téléphone ou leur tablette.

Cela en vaut la peine. Le travail de l’équipe réunie autour d’un noyau franco-allemand, très ambitieux, ouvre de nouveaux horizons à notre regard sur l’Europe. Il lui donne des fils conducteurs. Loin de concevoir un édifice uniforme et consensuel, les auteurs ont échangé pendant plusieurs années, se sont réunis en séminaire, se sont accordés ou désaccordés autour de trois grands thèmes. Chacun a été coordonné par un ou deux historiens disposant de 500 pages : « Présences du passé » (Valérie Rosoux, Akiyoshi Nishiyama) ; « Les Europe » (Pierre Monet, Olaf B. Rader) ; « Mémoires-monde » (Jakob Vogel). On se promène dans cette architecture au gré de son humeur, les entrées aux titres alléchants, aux auteurs réputés, en appellent d’autres, nous embarquent sur un chemin qui ne respecte pas l’ordre suggéré. C’est peut-être ce qui rend attachant ce gros livre aux titres et sous-titres soignés.

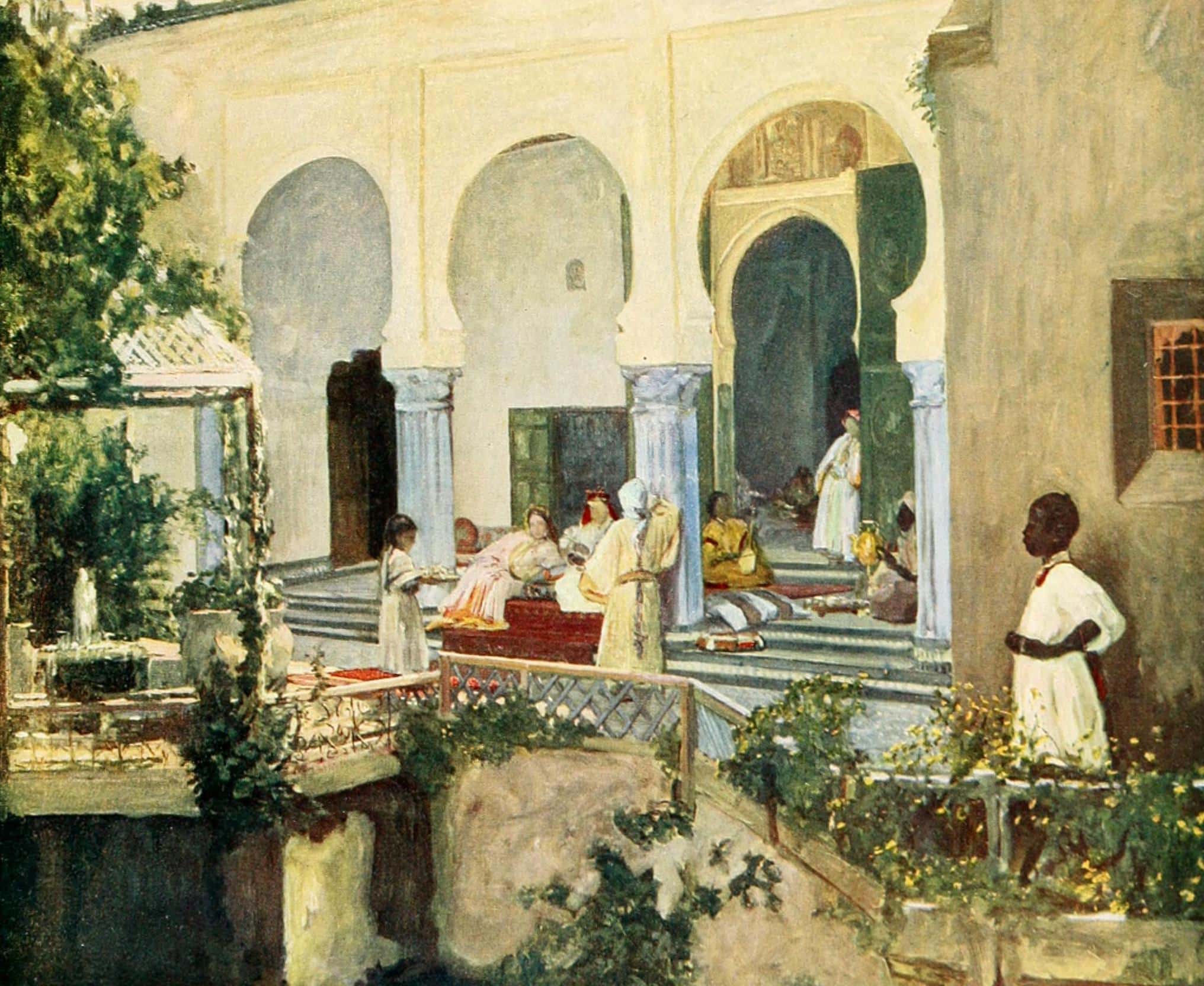

Ce qui n’empêche pas les oublis. La matière est infinie, il fallait faire des choix, répondront à juste titre les concepteurs du volume. On sent quand même l’absence de certains pays du Nord scandinave ou du Sud ibérique (quid du Portugal ?), un réel autocentrage autour des visions allemandes et françaises, ou certains silences : pourquoi éviter les guerres coloniales ou de décolonisation parmi les « brûlures du passé » ? L’Angola, l’Algérie, le Congo, n’ont-ils pas brûlé les mémoires portugaise, française ou belge ? Certes, la dernière partie, essentiellement consacrée aux conquêtes et exploitations du monde par l’Europe, aborde dans plusieurs entrées le colonialisme vu par les colonisés. Mais quand on parle de brûlures mémorielles en Europe, de guerres et de ressentiments, comment oublier l’expérience des guerres coloniales qui tourmente encore la mémoire de millions d’Européens ?

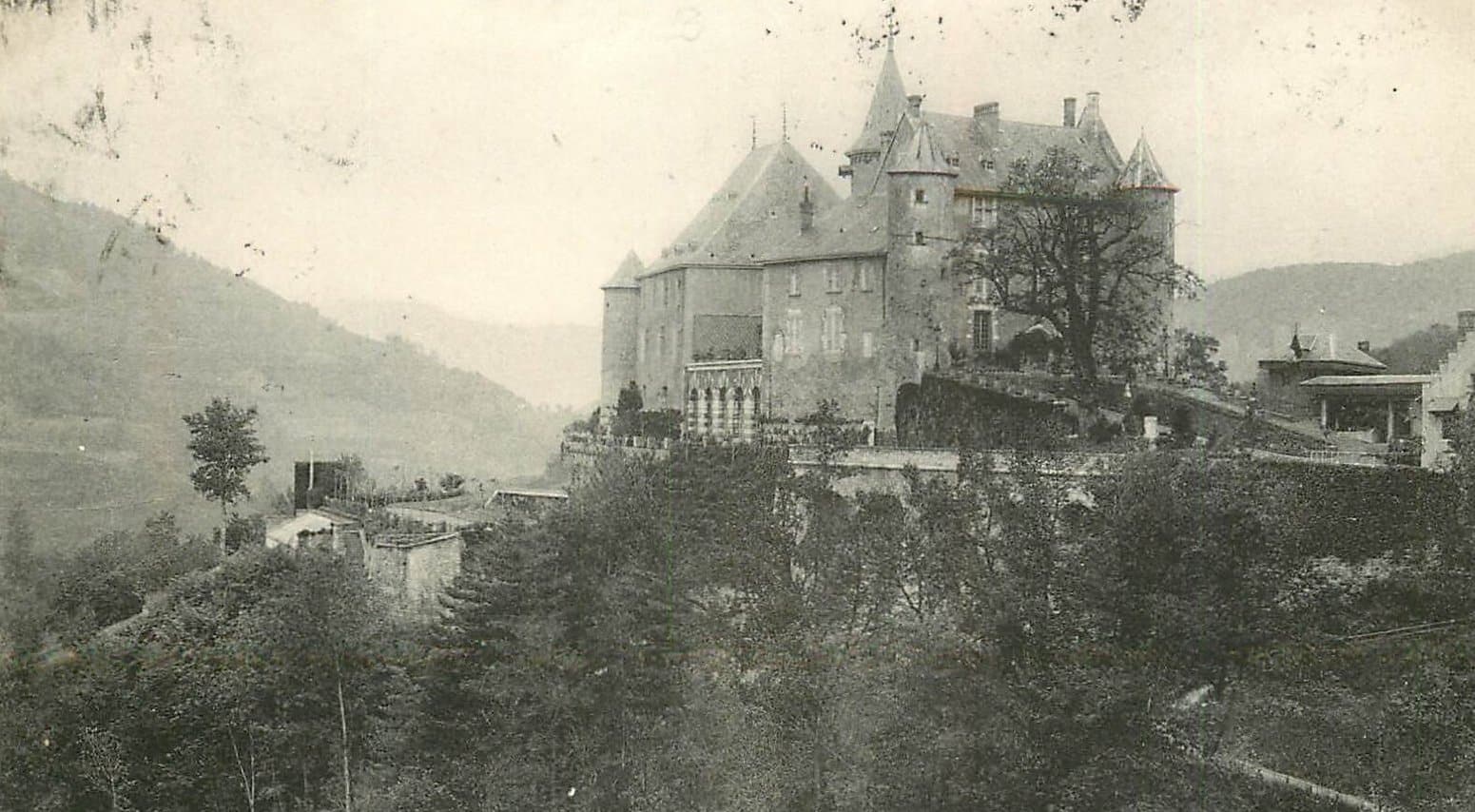

D’autant que l’expérience des guerres mondiales ouvre l’ouvrage. Il y a par exemple un texte passionnant de Jay Winter sur les mémoires de la Grande Guerre. Partant du constat que, vu la nature des combats, « l’armée des morts devint rapidement l’armée des disparus », il met en valeur trois innovations en matière de commémoration : l’apparition du culte des noms, l’érection de cénotaphes et de monuments à des « soldats inconnus ». Des formes nouvelles de mémoire, assez répandues, quoique, souligne l’auteur, « il n’existe pas de mémoire européenne de la Grande Guerre ». Valérie Rosoux a l’originalité d’aborder la mémoire des ravages du XXe siècle par le biais des réconciliations (continentales), ce qu’elle appelle « la trame historique de la réconciliation européenne » qui serait la « valeur ajoutée » de l’Europe, dont elle reconnaît « modestement » qu’elle n’est pas aboutie. Elle compare ainsi les relations franco-allemandes aux relations franco-algériennes, et relève à juste titre que le blocage des secondes relève moins de la diplomatie que des mémoires non reconnues : « Si Verdun symbolise désormais un “martyre collectif” et une “tragédie partagée” […], des lieux comme Sétif, Guelma, ou Kherrata (massacres du 8 mai 1945) continuent de susciter polémiques, batailles de chiffres et autres contestations ». Il y a sans doute dans ce décalage un trait de l’époque. Un traitement plus approfondi des mémoires de la colonisation, et surtout des décolonisations, mémoires fort différentes selon les pays et les milieux, aurait été bien venu.

« L’enlèvement d’Europe »

Mais poursuivons notre promenade. Tout commence en fait par des récits, et le plus grand d’entre eux n’est-il pas l’Histoire ? Elle a servi pendant deux siècles, nous dit François Hartog, à bâtir le grand récit européen comme épicentre de la civilisation. Qu’en est-il aujourd’hui ? « L’Histoire est-elle un lieu de mémoire européen ? », interroge-t-il en jouant malicieusement sur l’ambiguïté de la formule. Reprenant sa conception du « régime moderne d’historicité » qu’il juge essentiellement téléologique, centré sur le progrès et toutes ses variantes, il considère qu’il s’est « fracassé en 1945 », même s’il a fallu attendre 1989 pour s’en apercevoir. « On peut y reconnaitre le coup final porté au temps moderne et au concept moderne d’Histoire. » Concept qui « achevait de perdre sa capacité à donner du sens ». Mais alors que devient Clio ? « A-t-elle une place dans le monde d’aujourd’hui ? », demande-t-il. Il la situe au sein de la culture mémorielle qui s’est mise en place ces derniers temps : « L’histoire, celle des historiens, s’est mise au service de cette Mémoire, très historienne en fait, dans ses démarches, car enquêtrice, soucieuse d’archives et de traces de toutes sortes. Il s’agit de mémoires volontaires, plus à reconstruire qu’à retrouver, des mémoires que l’on n’a pas, que l’on n’a pas pu avoir (car une transmission n’a pu se faire), d’un manque et d’une absence que l’on cherche à combler. Des mémoires à faire reconnaître dans l’espace public comme un droit : un droit à la Mémoire. » Il soustrait l’Histoire aux grands récits téléologiques, pour « des formes renouvelées d’histoires au pluriel ». Sans H majuscule.

Ce texte aux allures de manifeste éclaire singulièrement le titre du livre, Europa. Notre histoire, et son projet. Il s’agit de « reprendre l’histoire de l’Europe autrement, à travers le prisme des mémoires », de « mettre en valeur une sorte de grammaire générale des mémoires européennes », écrivent Étienne François et Thomas Serrier dans leur prologue. Dès lors, les « lieux » ne sont plus de simples concentrés d’identité mais des miroirs à mille facettes. Réfléchissant sur une trace de la présence viking à Stockholm, Pierre Monnet et Olaf B. Rader développent cette idée en introduction à la deuxième partie – la plus réussie – qui met Europe au pluriel. « De ce pluriel, témoignent autant d’entrées prises dans leur longue durée et leurs facettes multiples. » Et ils égrènent des « villes mille-feuilles » (Istanbul, Vilnius), des « hommes caméléons » (Napoléon, César, Alexandre), des « lieux à la croisée » (Venise, Saint-Pétersbourg, des frontières, des murs ou Tchernobyl). Ils nous invitent à « circuler entre des figures héroïques et maudites, des paysages habités et imaginés, des passions aveugles ou avides, des tracés de régression et de transgression, des langages archivés et inventés ». Finalement, nous découvrons des lieux sélectionnés « en fonction du pouvoir de réfraction et de diffraction que les Européens leur ont justement attribué au cours du temps ». C’est ce pouvoir qui définit le lieu de mémoire européen.

Inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe

De même, quand dans la troisième partie de l’ouvrage, nous allons explorer les « chemins reliant les mémoires européennes à l’histoire mondiale », car « il est impossible de raconter l’Europe sans évoquer ces lieux qu’elle a en partage avec le monde ». On y retrouve d’ailleurs notre remarque sur les mémoires de la colonisation : « Contrairement à la présence massive de la mémoire patrimonialisée des deux tragédies made in Europe (les deux guerres mondiales), celle de la colonisation est faiblement inscrite dans le quotidien des Européens. » (Catherine Coquery-Vidrovitch, Bogumil Jewsiewicki) Sans que l’article nous éclaire vraiment sur la « multiplicité des expériences ». Plus hétéroclite que les précédentes, cette dernière partie rassemble des entrées autour de quatre verbes choisis par Jakob Vogel : conquérir, imposer, exporter, échanger. On y parle cartes, croisades, missionnaires, arpenteurs, découvreurs, tour du monde, sextant, canons, noms, terre promise, horloge, archéologie, bagnards, révolution, kalachnikov, opéra, Hollywood, cuisine, luxe, musée, patrimoine, mythes, passeport, mosquées, etc. Le capitalisme est présenté comme un concept en forme de récipient : « Il sert non seulement de récipient pour rendre présent le passé, et d’outil pour pénétrer intellectuellement le présent, mais aussi de toile de fond sur laquelle sont projetés des craintes et des peurs, des attentes et parfois aussi des espoirs très divers afin de les articuler, de les présenter et de les imposer dans une dialectique du conflit. Il ne risque pas de tomber dans l’oubli. » (Jügen Kocka) Ainsi, le concept de « vieille Europe » est devenu une interrogation sur la « place des Européens, longtemps convaincus de leur mission civilisatrice, dans la modernité » (Andreas Eckert, Shalini Randeria). La promenade se clôt, mais peut-elle se terminer ?