Alors que l’on célèbre le centenaire de la révolution d’Octobre, paraissent un grand nombre d’ouvrages qui en explorent tous les aspects. En attendant Nadeau, après avoir mis en avant l’ouvrage de Yuri Slezkine et celui de Tariq Ali, s’attarde sur des livres, très différents par leurs sujets, leur valeur ou leur manière d’aborder cet événement historique essentiel : La révolution russe. Une histoire française d’Éric Aunoble (La Fabrique) ; Les bolcheviks prennent le pouvoir d’Alexander Rabinowitch (La Fabrique) ; La révolution russe vue par une Française de Marylie Markovitch (Pocket) ; 1917, l’année qui a changé le monde de Jean-Christophe Buisson (Perrin) ; La guerre civile russe d’Alexandre Jevakhoff (Perrin) ; Que faire de 1917 ? d’Olivier Besancenot (Autrement).

Les commémorations constituent l’un des rites dont la société est encombrée. Elles sont souvent une forme détournée ou hypocrite de l’enterrement, sinon de la crémation, et reflètent donc la réalité évoquée par Karl Marx en une courte phrase : « La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants », ainsi souvent transformés en véritables morts – vivants capables seulement de répéter les fausses vérités officielles ou officieuses. Ainsi le centenaire de la guerre de 14 avait-il permis au président Hollande d’exalter les vertus du colonialisme en célébrant le sacrifice tout à fait involontaire des troupes coloniales chargées de défendre la puissance occupante. François Hollande s’exalte : « Comment ne pas saluer les 430 000 soldats venant de toutes les colonies, de l’Afrique à l’Asie du Sud-Est, et qui ont pris part à une guerre qui aurait pu ne pas être la leur ? » Les malheureux soldats vietnamiens, sénégalais, algériens, marocains et autres réquisitionnés par leur puissance colonisatrice, devaient en effet n’être guère enflammés par le désir de rendre à la France l’Alsace et la Lorraine, mais nul ne leur a alors demandé leur avis…

La révolution russe pouvait d’autant moins échapper à ce sort qu’elle a vraiment, selon le mot célèbre de l’Américain John Reed, mort du typhus déchaîné par la guerre civile, « ébranlé le monde ». La Russie de Poutine donne une expression caricaturale de la commémoration. Le comité qui en est chargé en Russie est présidé par Sergueï Narychkine, le chef des services de renseignement. Elle comprend en son sein, parmi les 63 signataires qui y siègent, Vladimir Legoïda, le président de la section synodale du Patriarcat de Moscou chargée des relations entre l’Église, la société et les médias, Sergueï Stepachine, le président de la Société impériale orthodoxe de Palestine, l’évêque Gueorgui Chevkounov, gouverneur du monastère masculin de Sretenski, ou encore Dmitri Chakhovskoi, professeur à l’Institut orthodoxe Saint-Serge. Le gouvernement bolchevik ayant décidé dès le 26 octobre de transférer aux paysans les millions d’hectares de terres de l’Église et des monastères, on imagine quel peut être, pour ces honorables dignitaires, le sens de la révolution russe que, dès le 19 janvier 1918, le patriarche Tikhon dénonçait comme une « entreprise satanique ».

Mais la France n’est pas la Russie, même si certains des susnommés viennent y évoquer la révolution à leur manière, avec des représentants de la société de la noblesse russe. Son centenaire a pourtant été précédé à la fin de l’année passée par la publication de deux ouvrages qui permettent d’en saisir plusieurs aspects essentiels. Le premier est le livre d’Éric Aunoble : La révolution russe. Une histoire française (La Fabrique). L’auteur y décrit avec beaucoup de précision l’évolution de l’image donnée de la révolution russe en France par les divers courants politiques et par les historiens au fil des années, en liaison avec les exigences de la politique intérieure et internationale. Son travail, fouillé et très éclairant, peut se résumer à ceci : « Au long d’un siècle la révolution russe a été lue en fonction du contexte politique français. » Les historiens n’y échappent guère.

Le mérite du livre d’Alexandre Rabinowitch, publié il y a quarante ans aux États-Unis, presque trente en Russie, après avoir été dénoncé en Amérique au lendemain de la chute de l’URSS par l’historien Richard Pipes, est d’un tout autre ordre. Son indépendance d’esprit est garantie puisqu’il appartint un moment au Conseil de sécurité mis en place par Ronald Reagan, l’homme de la guerre des étoiles, célèbre aussi pour avoir licencié les contrôleurs aériens coupables d’avoir fait grève… La sécurité n’a pas de prix. Les bolcheviks prennent le pouvoir est un récit minutieux, détaillé, extrêmement précis de l’activité du parti bolchevik à Petrograd de juillet à octobre 1917. Rabinowitch y évoque en particulier les discussions très vives menées au sein d’un parti qui, sauf en juillet sous le coup d’une répression qui jette en prison près de 800 de ses dirigeants et de ses cadres, ne cesse de voir ses rangs se gonfler de nouveaux adhérents qui n’ont souvent du bolchevisme qu’une vision assez sommaire, réduite à la volonté d’imposer la paix, d’assurer la transmission de la terre à la paysannerie et celle du pouvoir aux soviets. Il y livre un tableau très riche des débats conduits à l’initiative de Lénine, caché en Finlande pour échapper à la campagne médiatique et politique le présentant comme un agent allemand, sur l’insurrection visant à transmettre enfin tout le pouvoir aux soviets. Cette perspective que Lénine veut imposer à la direction du parti bolchevik se heurte à de nombreuses objections de portées diverses en son sein. De ceux qui, comme Zinoviev et Kamenev, ne voient comme perspective pour le parti bolchevik d’être le grand parti d’opposition à l’Assemblée constituante alors que tout s’effondre en Russie, à ceux qui, effrayés par la lourdeur de l’héritage catastrophique laissé par le gouvernement provisoire et la guerre, s’interrogent sur la possibilité d’assumer la charge du pouvoir. Les pages dans lesquelles Rabinovitch évoque la discussion acharnée qui a lieu au comité de Petrograd du parti bolchevik jettent une vive lueur sur l’ampleur des divergences que peu de militants cherchent à dissimuler ou à atténuer.

Grigory Zinoniev

Le livre de Marylie Markovitch (Agora) est encore d’un tout autre genre. Il s’agit de la réédition d’un livre de souvenirs de la correspondante de la Revue des Deux Mondes en Russie, publié pour la première fois en 1918. Présente en Russie lors de la révolution de février, elle suit l’actualité avec une inquiétude grandissante jusqu’à son retour en France en septembre. Pour elle les choses sont simples : les bolcheviks sont des agents allemands ; ses grands hommes sont Kerenski et Kornilov. Symboliquement, sa dernière note avant son embarquement porte sur l’échec du complot de ce dernier : « Le programme de Kornilov, écrit-elle, dicté par les circonstances, dont le pathétique dépasse tout ce que le monde avait pu prévoir, aurait peut-être assuré le salut de la Russie. » Une fois cette vision des choses digérée, son reportage, vivant, ne manque pas d’intérêt.

Journaliste au Figaro, Jean-Christophe Buisson publie chez Perrin un 1917, l’année qui a changé le monde, remarquablement illustré (mais l’histoire ne se réduit pas à l’iconographie) et qui évoque brièvement les divers chocs qui ébranlèrent notre planète en cette année 1917. La révolution russe y tient évidemment une place importante, sans être pour autant une place de choix. Dans son texte lapidaire, il qualifie Octobre 1917 de « putsch », bref de coup de main organisé par un petit groupe pour chasser les détenteurs du pouvoir et s’installer à leur place. Alexandre Sumpf parle, lui, de « coup d’État ». Or le menchevik de gauche Soukhanov, décrivant la journée du soviet du 22 octobre où les bolcheviks avaient mobilisé politiquement leurs forces pour préparer le deuxième congrès des soviets, écrit dans ses souvenirs à propos de cette mobilisation : « Partout ce n’étaient que dernières revues et derniers serments. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d’hommes… C’était déjà l’insurrection. L’insurrection avait déjà commencé. » Un putsch ou un coup d’État réalisé par des « centaines de milliers d’hommes », c’est certainement une première (et sans doute une dernière) dans l’histoire du monde.

Pour Alexandre Jevakhoff, auteur d’une volumineuse Histoire de la guerre civile russe, le coup d’État est pourtant évident. « Qu’est-ce que la grande révolution socialiste d’Octobre, sinon la transfiguration d’une insurrection armée pour renverser le gouvernement légal ? […] Ce qui deviendra l’un des fondements du système soviétique, et sera qualifié de totalitarisme, apparait ainsi dès la première moitié d’octobre 1917 : comment priver l’institution représentative du pouvoir légal de sa légitimité au prétexte d’une revendication émanant d’une minorité messianique ? » Ce n’est là qu’un détail du livre de Jevakhoff. Quel pouvoir légal ? Le gouvernement provisoire est issu de la Douma élue en 1912 pour quatre ans sur la base d’un système électoral trafiqué après la dissolution des deux premières doumas trop indociles, dite pour cette raison « Douma des Seigneurs » et dont le mandat, de plus, s’achevait en 1916. La seule « légitimité » du gouvernement provisoire était le soutien que lui accordait la majorité socialiste-révolutionnaire et menchevique des soviets. Or, à l’ouverture du 2e congrès desdits soviets, le 25 octobre, les dirigeants socialistes-révolutionnaires et mencheviks mis en minorité quittent le congrès en embarquant avec eux les sténographes; certains affirment leur volonté d’aller mourir au Palais d’Hiver (proclamation solennelle qu’ils se gardent bien de mettre à exécution), invitent leurs camarades à les suivre et, comme ils sont minoritaires, déclarent le congrès non représentatif. La majorité des délégués mencheviks et surtout socialistes-révolutionnaires ne les suivent pas et restent dans le congrès qu’ils jugent, quant à eux, valide.

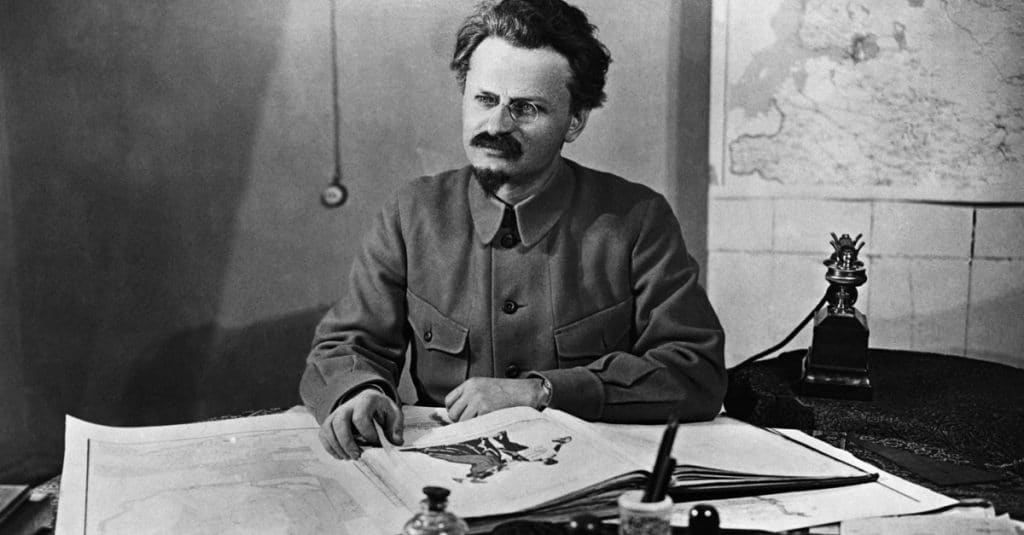

Léon Trotski

L’intérêt du livre de Jevakhoff ne réside pas non plus dans le fait qu’il nous cite le nom juif originel de révolutionnaires connus sous leur pseudonyme devenu leur nom de guerre (Wallach dit Litvinov, Bronstein dit Trotski, etc.) ou dans les formules reflétant son aversion profonde pour les bolcheviks – ainsi, Trotski est « le bonimenteur soviétique » ou encore « Méphistophélès déguisé en Raminagrobis ». L’intérêt de l’ouvrage est d’un côté dans les portraits des principaux chefs blancs (Denikine, Koltchak, Ioudenitch, Wranguel, dont il évoque avec une certaine ironie la vantardise satisfaite) et de leur politique nationale et sociale à courte vue qui leur aliène à la fois les populations non russes et la masse des paysans pourtant mécontents des réquisitions alimentaires imposées par les communistes pour nourrir les villes et l’armée. Intéressant également, le récit qu’il fait de l’attitude des différentes puissances alliées qui soutiennent les « blancs » et les alimentent en armes (alors que personne évidemment ne vend rien aux communistes) mais sont à moitié paralysés par leurs divisions, y compris internes et, ce que Jevakhoff laisse dans l’ombre, la montée d’une vague révolutionnaire dans leurs propres pays.

Le livre d’Olivier Besancenot, Que faire de 1917 ? (Autrement), appartient à un autre genre que le reportage et l’étude historique. C’est une représentation politico-littéraire de la révolution russe à travers quelques moments sélectionnés et mis en scène de façon plus ou moins dramatique. Ces tableaux sont suivis d’une réflexion sur la dégénérescence de la révolution russe qui a débouché sur le stalinisme. Cette réflexion s’appuie en particulier sur l’analyse du phénomène de bureaucratisation donnée par Marc Ferro. Pour ce dernier, la dégénérescence découle non de la constitution, dans une Russie soviétique isolée et ravagée par la guerre civile, d’un appareil sélectionné qui gère la pénurie à son profit et se répartit des privilèges, modestes au début mais de plus en plus nombreux. Selon lui, une bureaucratisation par en bas s’ajoute à une bureaucratisation par en haut (nomination de certains responsables des soviets ou des comités d’usines, par le détournement du vote majoritaire pour prendre tous les postes, par la « permanentisation » accélérée des cadres, etc.) Elle commence dès avril 1917, avant la révolution elle-même, sans aucun lien encore avec l’exercice du pouvoir, et semble donc relever d’un processus inévitable. En particulier par le fait que se détachent dans les comités des militants qui connaissent mieux les dossiers ou sont plus actifs ou plus expérimentés que d’autres et deviennent permanents. Cela revient à présenter tout délégué élu comme un bureaucrate en devenir et donc à nier la démocratie de délégation et à prétendre que la vie sociale, syndicale et politique peut et doit être réglée par une forme d’assemblée générale permanente qui refuserait de déléguer une quelconque responsabilité.

Outre la difficulté générale à mettre en place un tel système, un autre problème se pose : aucune classe possédante n’accepte d’être dépossédée sans tenter de reprendre ce qu’elle considère comme son bien. Toute révolution réelle, c’est-à-dire engendrant un bouleversement social touchant la propriété et ses formes, débouche donc inéluctablement sur la guerre civile, sur une lutte armée en général impitoyable. Imagine-t-on une armée révolutionnaire, rouge ou non, en assemblée générale permanente ? Certes, dans la guerre civile certains cadres de l’Armée rouge et du Parti communiste ont voulu mener une guerre de partisans ou de guérilleros dans laquelle chaque détachement autogéré ferait en gros ce qu’il voudrait. Mais cette autogestion militaire s’est heurtée au principe de réalité. Une guerre, même civile, se mène avec une armée centralisée, et cette réalité influe inévitablement sur la société elle-même, car l’arrière est aussi un lieu de la guerre qui se déchaîne. Les délégués élus ou les militants dévoués d’avril 1917 n’y sont pour rien.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)