Quand j’ai commencé de lire cet essai très complet, bien que non-professionnel [1], j’étais dans le même état que Catherine Millet quand elle commença de l’écrire : j’en savais très peu sur l’auteur de L’amant de Lady Chatterley, n’en ayant lu qu’un seul livre, Women in Love ; Catherine Millet confesse très tôt dans son livre qu’elle « ne connaissait rien de Lawrence » et que c’est seulement une demande d’article dans un dictionnaire des personnages de roman qui la força à enchaîner « les trois versions différentes de Lady Chatterley ». Maintenant que j’ai fini de dévorer ce plaidoyer pour la relecture de cette œuvre qui n’est plus assez lue, je vais essayer de dire pourquoi il faut lire ce Aimer Lawrence.

Catherine Millet, Aimer Lawrence. Flammarion, 302 p., 21 €

Catherine Millet © Claude Gassian/Flammarion

Dans la phrase de conclusion d’un article sur la réédition, dans une nouvelle traduction, du Serpent à plumes, en 2009, Catherine Millet avait ce pressentiment fondamental : « A-t-on mesuré l’intuition géniale qui fut celle de Lawrence lorsqu’il suggéra dans ses romans que l’évolution du monde était liée, non pas au changement de statut social des femmes – plate revendication féministe –, mais au plein accomplissement de leur jouissance sexuelle ? » (c’est moi qui souligne). Cet essai reprend le dernier point de cette intuition dès la quatrième de couverture, avant que d’en chercher les points d’incandescence dans l’œuvre lawrencien.

Faire corps avec la nature

On a souvent dit que Lawrence avait peint des amours en communion avec l’indifférente Nature ; mais encore s’agit-il de le prouver ! Catherine Millet l’a fait : « Ses personnages ont souvent besoin de la nature comme d’une aura métaphorique de leurs émotions ou d’une interlocutrice à part entière, dangereusement muette telle la brousse qui effraie Somers [dans Kangourou], ou au contraire intempestive comme l’océan. » Et aussi : « Seul avec elle, comme au premier matin du monde, devant l’immensité de l’espace qui s’ouvre. » Et enfin : « La liberté des corps de Lady Chatterley et de son amant, et leur entente si parfaite ne sont possibles que parce qu’ils se rencontrent dans la forêt profonde, à plusieurs reprises d’ailleurs cachés au milieu de hautes fougères […], n’ayant pour témoins que de jeunes faisans. Ils sont là coupés de la société où au contraire tout les sépare ». L’amour charnel contre la société et le social, nous disent tous les écrivains vraiment libres (la liste est longue). L’amour seul est capable de faire sauter toutes les barrières sociales. Voilà pourquoi Catherine Millet se sent vraiment libre de partager cela avec ses lecteurs (elle vient de fuguer pour vivre sa première expérience sexuelle ; elle a dix-huit ans) : « Au bout de quelques jours, j’ai regagné l’appartement de banlieue […] ; mais je n’ai pas pu rester, le fruit était tombé de l’arbre. Avoir une vie sexuelle empêchait la cohabitation avec mon père et ma mère ». Une question d’espace : tout l’espace du monde s’ouvrait alors à la jeune femme.

« Frau mit orangefarbigen Strumpfen », par Egon Schiele

Un livre de Catherine M.

Les connaisseurs de l’œuvre de Catherine Millet retrouveront dans cet essai nombre de ses obsessions essentielles : le dédoublement [2] du corps de l’écrivain (« “Lawrence détestait, craignait, combattait les névrosés et cependant était obligé d’avoir affaire à eux – mais lui restait indemne.” La remarque est une bonne définition de ce qu’est un écrivain […] est-ce qu’il ne doit pas donner le change à travers sa personne sociale, tandis que l’autre partie de sa personne, celle qui […] doit rester indemne, c’est-à-dire rigoureusement solitaire à son poste d’observation, voit selon sa propre focale, mémorise à son propre rythme et ordonne en fonction d’une morale toute personnelle ? ») ; le sentiment de l’espace (« Il y aurait toute une topographie à relever qui montrerait le glissement des plaques tectoniques telles que foulées par D. H. Lawrence, telles que reparcourues dans l’imaginaire de ses romans et telles qu’elles se superposent ou s’écartent l’une de l’autre ») ; les mots crus et exacts de la sexualité : pas de refoulement idéalisateur et, partant, faux. Écoutons Claire Fourier dans sa préface à une réédition à La Différence (2016) de Défense de Lady Chatterley : « Trop de livres parlent de l’amour physique “sans trace de pensée”. Si lui-même emploie des mots tabous, c’est parce qu’ils sont au plus près d’une réalité brûlante ; les mots obscènes cessent de l’être quand ils traduisent la conscience que nous avons du corps. » Et toc aux contempteurs de Catherine Millet (ils sont encore assez nombreux).

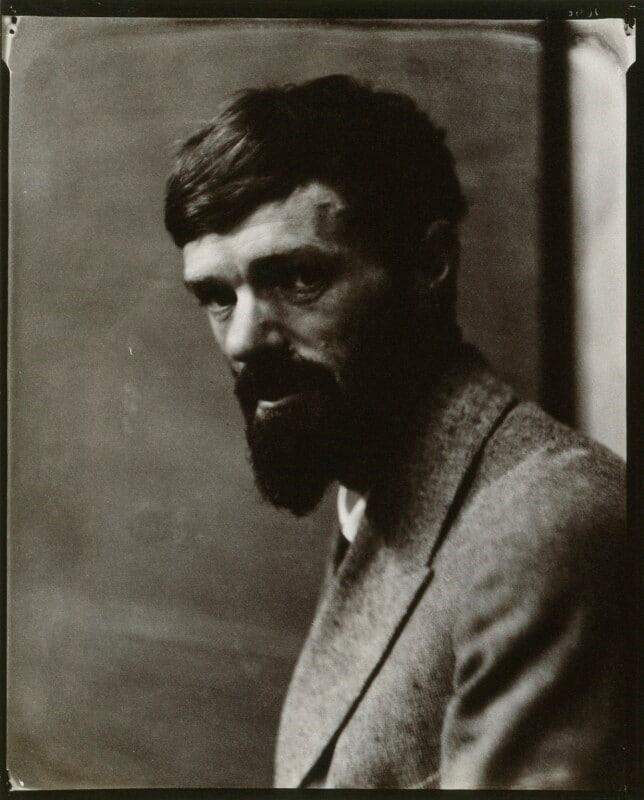

D. H. Lawrence

Lawrence est bien l’écrivain de la sensualité non refoulée : « Les personnages de Lawrence livrent leur intimité à l’eau, à la terre et aux astres » ; selon Catherine Millet, il aurait même anticipé les mouvements de libération sexuelle de Mai 68… Pourquoi pas ? Ce qui est sûr, c’est que les héroïnes de Lawrence sont « ces femmes modernes qui ne cèdent rien de leurs désirs ni de leur volonté et qui n’en sont pas moins traversées par l’inconscient de l’espèce ». Livre après livre, Lawrence fait œuvre d’entomologiste de l’inconscient féminin. Ce qu’il découvre ? « Des femmes libres comme jamais et néanmoins insatisfaites comme depuis toujours. » Catherine Millet n’a de cesse dans cet essai très précis de relever toutes les contradictions des revendications nouvelles des femmes : comment s’émanciper tout en maintenant le désir phallique ? Tous questionnements toujours en cours et irrésolus.

Les femmes écrivent sur Lawrence

Je partage avec Jean Douchet cette certitude : la critique, c’est « l’art d’aimer [3] » (et non le jugement – laissons cela aux ayatollahs) ; ici on doit constater, et Catherine Millet ne s’en défend pas, au contraire, une douce cristallisation amoureuse entre l’essayiste et son (cher) sujet : « Je n’ai aucun scrupule à le reconnaître, persuadée que, lorsqu’on s’attache fermement à l’étude d’une œuvre, que l’on s’embarque pour un long moment de vie avec elle […], l’intérêt intellectuel engage une sorte d’attirance sexuelle ; je l’ai éprouvé à plusieurs reprises ». Voici l’image (puisqu’on « ne tombe jamais amoureux que d’images ») qui a accompagné l’auteure pendant ses deux années d’écriture (travail le plus difficile jamais accompli par elle, de son propre aveu) :

D. H. Lawrence photographié par Nickolas Muray, 1923

Nous voici en face de ce paradoxe (apparent) : alors que ce sont des hommes qui au XXe siècle ont le mieux peint les attentes nouvelles des femmes, et en particulier quant à leur sexualité, ce continent noir (souvenons-nous de James Joyce en son fameux monologue de Molly Bloom (dans Ulysses), mais aussi, bien sûr, de Lawrence comme nous le rappelle ici de façon décisive Catherine millet : « Il les révélait dans leurs vérités », décrivant « avec une acuité extraordinaire les difficultés des femmes à la recherche d’une place nouvelle »), il semble que ce soient des femmes qui ont le mieux parlé de l’œuvre de Lawrence (d’abord Anaïs Nin, puis Claire Fourier, et maintenant Catherine Millet), quand les hommes, eux, et au premier chef Henry Miller, y projetaient leurs propres fantasmes de toute-puissance masculine (il prétendait, et on l’apprend ici, que Lawrence avait « remis la femme “à sa place” » !). C’est une question de désir, et donc de différence sexuée – une coupure. Claire Fourier renforce cette idée : « [Lawrence] plaide pour le contact essentiel homme-femme, car c’est dans l’unisson des hommes et des femmes que le rythme du monde se manifeste le mieux ». Catherine Millet aura, et c’est bien normal, le dernier mot : « Lawrence en a plus ouvertement dit au sujet des aspirations féminines que la plupart des romancières qui se sont employées à les mettre au jour tout au long du XXe siècle. »

-

Allusion à un essai d’Anaïs Nin sur Lawrence (son premier livre publié), D. H. Lawrence. An Unprofessional Study.

-

Je me permets de renvoyer mon lecteur à mon assez longue étude sur l’œuvre romanesque de Catherine Millet, « Sainte Catherine des cours de récréation », parue dans Les Cahiers de Tinbad n° 1 en janvier 2016.

-

Allusion au titre d’un recueil de ses textes sur le cinéma publié par les éditions des Cahiers du cinéma en 1987.