Du dernier roman de Jakuta Alikavazovic, L’avancée de la nuit, se dégage une impression d’étrangeté liée à l’évocation d’Amélia Dehr, fascinante figure de folie et de douleur dont la souffrance irradie les êtres qui l’approchent de trop près.

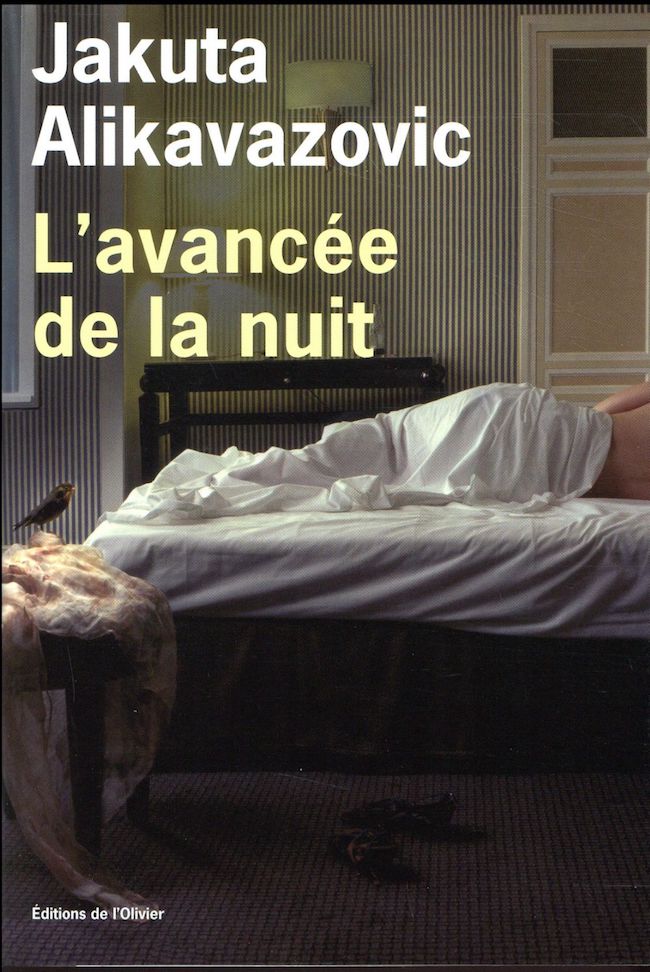

Jakuta Alikavazovic, L’avancée de la nuit. L’Olivier, 278 p., 19 €

Paul, d’abord jeune amant transi, en paye le prix, des décennies durant, parce qu’elle « était de ces gens qui détruisent tout et appellent ça de l’art ». Jakuta Alikavazovic, dont le bosnien est la langue maternelle et qui écrit en français, écorche les oreilles et les yeux de son lecteur par la mise à nu violente d’angoisses qui relèvent tout autant de l’intime que du politique. Et fascine par la tension qu’elle parvient à maintenir entre une langue à la neutralité parfois presque sèche, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de décrire la douleur, et l’intense émotion qu’elle fait circuler, dans l’écriture même, par touches successives qui pourraient (presque) passer inaperçues. L’avancée de la nuit est un roman d’amour déchirant, mais jamais là où on l’attend, ou au contraire peut-être exactement là où on l’attend, comme si tout était réversible hormis l’accomplissement d’un destin funeste, celui de la Yougoslavie et celui d’Amélia Dehr et des siens.

Le point de départ de L’avancée de la nuit est l’amour absolu de deux jeunes gens, deux étudiants dont l’un, Paul, est veilleur de nuit dans un hôtel d’une chaîne multinationale, « une cellule de l’ensemble Elisse, ce système à la croissance exponentielle, comme une séquence mathématique, comme une maladie grave », veilleur derrière ses écrans de surveillance qui transforment l’espace mais aussi le temps en rectangles juxtaposés, et l’autre, Amélia Dehr, héritière mystérieuse et esseulée, est la locataire de la chambre 313. Dans cet espace tristement kaléidoscopique, sous surveillance permanente, éclot l’amour total, voire totalitaire, celui de la fusion aux conséquences ravageuses : « Il dit qu’entre ses bras il avait cru que son cœur à lui battait sous sa peau à elle. » Et si discordances il y a, « Paul ne les vit que plus tard, dans la lucidité de ces regards rétrospectifs qui changent le passé en champs de cendres ». L’amour est une guerre, et en cela il prend toute sa dimension politique. Jakuta Alikavazovic ne ménage aucun suspense, met au contraire un soin tout particulier à ponctuer le récit d’incursions dans le futur, signaux funestes vers l’issue fatale de toute histoire.

Amélia Dehr est cette femme brûlante, dont la jeunesse appartient déjà à la légende, figure de la déliaison entre sa mère, Nadia Dehr, et sa fille, Louise. La guerre a aspiré Nadia Dehr dans sa folie, elle dont l’œuvre enfermée dans une simple boîte en carton (à défaut de son corps, resté introuvable), « pleine de toutes les tentatives de la poésie documentaire, de tous ses échecs », est remise à sa fille qui préférera s’en débarrasser pour « sauver sa peau » (piètre illusion). Écrivaine qui retourne au silence, Nadia Dehr meurt de ce qu’elle considère comme la finitude de sa création, jetée à corps perdu dans la guerre, persuadée que l’échec du processus de paix en ex-Yougoslavie est « son échec à elle, l’échec de sa poésie ». Cette poésie qui jaillit pourtant de manière si violente qu’Amélia ne peut que la faire disparaître, avant de se lancer sur les traces de sa mère, fuyant en ex-Yougoslavie « l’obscénité de la reconstruction », s’exilant « toujours vers les lisières, dans les quartiers où la ville portait encore les stigmates du conflit », parce qu’il faut distinguer le « temps humain » du « temps géologique », ce temps humain dans lequel les balles des snipers « continuaient leur course mortelle. Imperceptible mais mortelle », peut-être comme la quête éperdue de la mère.

Jakuta Alikavazovic © Jean-Luc Bertini

Louise, fille d’Amélia, grandit elle aussi dans la disparition, sous le regard attentif, puis inquisiteur, voire tyrannique, de son père Paul, disparition qui la constitue et la rend scrutatrice du moindre signe susceptible de la conduire vers l’origine, « des indices, des preuves de mensonge, quelque chose qui vienne confirmer un doute, un soupçon ». Trois générations de femmes, de mères et de filles, tout à fait étrangères les unes aux autres, et pourtant incapables d’exister les unes sans les autres, qui tissent une histoire qui leur est commune mais qui leur appartient à chacune, en totalité, dans ce qu’elles peuvent individuellement en ressaisir. Pour échapper à leur disparition, à moins que ce ne soit pour la parachever.

Cette quête de l’histoire, du texte à écrire pour ainsi dire, que chacune entreprend est racontée du point de vue masculin, celui de Paul, le scrutateur d’écrans. De son centre vide, il décentre le regard, porteur des disparitions d’Amélia, véritables perforations du temps et de l’espace. Son histoire à lui est comme aspirée par ce trou noir. Celui à qui tout héritage est tu, dissimulé, celui dont le père, taiseux, se coule en silence là où on l’attend, dans un nouveau pays, rencontre celle dont tout l’être est défini par le fait même d’hériter. Et de cette rencontre naît l’héritage qui consiste à faire tenir dans une histoire la somme des disparitions, alors même que, contrairement à Amélia qui se cachait dans son « aura romanesque, dans son rayonnement romanesque », Paul, lui, « n’avait pas la culture de la fiction ».

Tout est disparition dans L’avancée de la nuit, et le récit flirte avec un fantastique étrange qui ne va pas sans évoquer parfois l’univers de Laura Kasischke, comme ces personnages qui se volatilisent brutalement dans la neige, qui réapparaissent au printemps, ces jeunes filles qui fuient et que l’on retrouve telles des « petites boules blondes endormies les genoux contre la poitrine, comme si une force interne les avait poussées là, comme s’il y avait une nécessité à s’oublier, à s’annuler », dans cet État de New York où le père envoie Amélia adolescente, saisi d’une « rage de l’éloigner ». Ces rumeurs « d’évaporation » d’adolescentes, cette « épidémie de fugues ou peut-être d’enlèvements – mais plus probablement de fugues », ressurgissent des années plus tard et rendent Paul fou d’angoisse, l’œil encore rivé à son écran, suivant « le voyant bleu qu’était sa fille », l’observant « se déplacer sur le plan de la ville d’une manière qui défiait l’entendement ». L’art de se rendre invisible, qui devient vital dans une ville surveillée en permanence, conduit Louise à déployer une inventivité que Paul ne peut considérer que comme une naïveté enfantine : « il pensait à la puce dans le bras de sa fille dont il ne lui parlait pas, dont elle ne lui parlait pas, dont elle ignorait l’existence ».

Le rapport à l’espace est dans l’écriture de Jakuta Alikavazovic une question sur l’identité et ses secrets, le camouflage étant rendu absolument nécessaire à une époque où la transparence absolue est de mise, dans une société où surveillance totale et protection marchent de conserve. Le contexte historique est clairement énoncé, la guerre en Yougoslavie est un fil du récit. Pourtant, l’auteure déborde le cadre temporel, non dans une réelle anticipation, car les phénomènes sur lesquels elle attire l’attention du lecteur ne nous sont malheureusement pas complètement étrangers (même si les pères ne peuvent pas encore équiper les filles d’une puce électronique pour suivre tous leurs déplacements), mais dans sa manière efficace de suggérer combien un processus est enclenché. La peur alimente le désir inextinguible de tout voir et de tout savoir, et le professeur Anton Albers, figure tutélaire pour Amélia et Paul pendant leurs études, répond « à la fin des années 1980, à une question sur la construction européenne, que rien ne ressemble autant à l’Europe à venir qu’une ville assiégée », cours dont le premier sujet d’examen s’énonce ainsi : « Une ville peut-elle mourir de peur ? »

C’est dans une « ville terrifiée, paralysée par son propre reflet, morcelée sur une multitude d’écrans de surveillance, dont aucun pourtant ne sut prévenir les attaques foudroyantes, un camion lancé dans la foule, un homme flambé dans une salle de cinéma » que Louise évolue quelques dizaines d’années plus tard, et cette vision de la ville divisée est d’une inquiétante lucidité : « Divisée, d’une part ce qu’elle avait été et semblait s’obstiner à être : une ville-lumière, immobile, une capitale de l’opulence ancienne. Et d’autre part une ville nouvelle, légère et flottante et misérable et endurante, vivace, résolue à survivre. Une ville dans la ville, dans les interstices, les ombres, les failles. Des abris de fortune. Des matelas sous les escaliers, sur les toits. La cité des chats devenue celle des désespérés, pleine d’espoir pourtant, un espoir lui aussi léger et flottant et misérable et endurant, une architecture de rien, pauvre et fragile, et pourtant vivante. Vivace. Un plan chaque jour renouvelé, qui nuit après nuit dessinait la carte des abandons, des violences. Le plan au sol des promesses non tenues. Et ceci d’étrange arrivait que chacune de ces deux villes, de ces deux faces de la ville, craignait l’autre et s’en croyait assiégée. Et ainsi la ville se retournait contre elle-même. Comme si, des doigts de la main droite, elle cassait ceux de la main gauche. »

Jakuta Alikavazovic rend compte de manière approfondie et nuancée, dans des variations complémentaires, de la manière dont le silence, véritable « organisme », sape les existences, mais peut aussi saper une société entière en la maintenant dans la peur permanente. Le politique travaille les corps au plus profond d’eux-mêmes. On sera très sensible à la façon dont se marient peur, désir et disparition, et à l’étroitesse de la réponse qui est faite à ces manifestations : l’enfermement qui va jusqu’à l’autodestruction. L’auteure travaille la question de la filiation et de l’héritage, si souvent abordée dans les récits contemporains, de manière neuve et juste. Le rapport à l’espace et au temps que chacun déconstruit est aussi central et nourrit cette interrogation de manière passionnante. L’avancée de la nuit se distingue par la multiplicité des questions que le roman aborde, fait s’entrecroiser, et par la justesse des visions et des analyses qu’il propose. Jakuta Alikavazovic écrit un roman d’amour et un roman politique, sans que l’un prenne le pas sur l’autre. Sans aucun doute sa voix détonne, parce qu’elle est capable de saisir l’insolite dans ses plus infimes manifestations, mais aussi parce que dans le même temps elle se fait visionnaire. Et c’est peut-être ce qui nous donne le sentiment de ne jamais cerner complètement l’ensemble, car le roman lui-même est irréductible.