Créer un néologisme, pour un philosophe, c’est prendre le risque de battre monnaie pour soi seul : cela ne facilite pas la circulation des idées, ou cela la facilite sur un malentendu. Nietzsche, après tout, philosophait « au marteau » sans avoir vraiment besoin de créer des termes nouveaux. À l’inverse, combien de fausse monnaie rutilante en circulation ! Méfiance donc… En même temps, il serait dommage de ne pas voir une pensée novatrice se construire, par l’introduction de termes (et donc de concepts) inédits. Peter Szendy propose ainsi un « essai d’iconomie » suivant une « approche filmique » qui s’achève sur « l’ascensorialité » du monde contemporain. Tout cela est-il de bon aloi ?

Peter Szendy, Le supermarché du visible. Essai d’iconomie. Minuit, coll. « Paradoxe », 170 p., 20 €

Qu’est-ce que « l’iconomie » ? Ce mot-valise, évidemment construit à partir d’icône et d’économie, doit ici rendre sensibles les liens complexes entre image et argent. Il nous renvoie à l’héritage grec, voire à Byzance et à la religion orthodoxe, en même temps qu’il nous ramène à la réalité contemporaine d’une économie fondée sur l’informatique. La nouveauté du phénomène que Peter Szendy veut analyser – la saturation en images de notre espace vital – trouve pour s’exprimer un terme qui nous ramène à la crise iconoclaste de Byzance et à la numismatique… C’est à cette époque qu’apparaît de manière problématique le lien entre image et valeur, entre image et argent : quelle image du Christ a-t-on le droit de mettre sur les monnaies de Byzance ? Seule l’hostie, dans laquelle s’incarne le Christ, est une icône non mensongère. Mais il ne s’agit pas ici de théologie, mais de film-culte et d’une conception nouvelle du regard, aujourd’hui.

Peter Szendy © Hélène Bamberger

Pour prendre la mesure de la « marchandisation de la visibilité » dans le monde contemporain, Peter Szendy revient à plusieurs reprises sur une formule de Deleuze dans son livre sur le cinéma, L’image-temps, une formule qui doit offrir la clef du livre : « L’argent est l’envers de toutes les images que le cinéma montre et monte à l’endroit. » En d’autres termes, il y aurait une forme d’équivalence entre l’image « filmique » et l’argent, une affinité. Il ne s’agit pas seulement de dire que le financement d’un film coûte de l’argent – une trivialité qu’a soulignée Godard depuis longtemps – et que « l’argent est l’ennemi indispensable du cinéma » (Deleuze), mais que l’image et l’argent s’inscrivent dans le temps, dans l’attente, dans le délai et le retard, donc dans une relation de crédit et de dette : ils partagent ce que Peter Szendy appelle un « arrière‑fond fiduciaire », une foi qui interdit tout échange pleinement réciproque et rend impossible tout complet retour à soi. Il y a toujours un délai d’attente dissimulé dans l’image – un suspense –, et une dette cachée dans l’argent.

Quand le philosophe se doit d’être cinéphile… Pour Deleuze, « le cinéma est le nom du monde », autrement dit le réel lui-même apparaît comme ayant une structure cinématographique, dans la mesure où il se caractérise par le crédit et la dette. Mais cette situation est de part en part historique et la formule de Deleuze, énigmatique à certains égards, doit se comprendre en lien avec l’intuition de Marx dans les Manuscrits de 44 : « Notre façon de percevoir […] est le produit historique des rapports économiques et sociaux ». L’analyse de l’image et de ses affinités avec l’argent vise à mettre en évidence la vraie nature du monde contemporain, assimilé à un vaste shopping mall dans lequel il n’y aurait plus de « regard non appareillé », plus de « hors marché ».

Grand Union Parkway, à Toronto (1958)

Walter Benjamin (à qui Peter Szendy a voulu rendre hommage en revenant dans un quartier qu’il a habité à Paris) avait formé la notion bien connue et largement utilisée de « reproductibilité technique » pour définir un art industriel dépourvu d’aura, et pourtant chargé de potentiel utopique. Mais cet aspect technique n’est pas le bon critère pour Peter Szendy. Il faut aller plus loin, en empruntant à ce même Benjamin la notion d’innervation, définie ici comme un véritable apprentissage du corps (de la vue), mis en demeure de s’habituer, de s’adapter à un monde nouveau (filmique). Le domaine du visible est devenu un « supermarché » à l’intérieur duquel le chaland est sommé de circuler en adaptant son corps et ses yeux aux chemins tout tracés. Et le cinéma complice prépare en fait cette innervation : affaire de cadence, de rythme, de séquences au montage, de travellings etc. « L’iconomie filmique demanderait à être généralisée en un supermarché du visible ».

Les supermarchés, les centres commerciaux : voilà l’univers « filmique » dans lequel nous sommes censés circuler, où nous sommes obligés de vivre et de voir. Ce que Peter Szendy appelle « la voirie du visible », ce sont « toutes les manières dont la vue peut être mobilisée, canalisée, entraînée sur des rails qui l’engagent dans les travellings d’une circulation iconomique universelle ». Il ne s’agit plus seulement des flux de personnes – telles ces foules que l’on voit circuler dans les grandes gares au cinéma comme celle de Grand Central à New York – mais de la vision elle-même, qui serait sollicitée, orientée, manipulée, et ce alors même que le regard a pu longtemps constituer l’essence même de la libre subjectivité.

La vision, pour les philosophes – pour les phénoménologues, pour Merleau-Ponty –, relevait encore d’un système naturel, d’une expérience native, authentique, substantielle ; les analyses de Peter Szendy suggèrent au contraire que notre monde est devenu tellement saturé d’images – d’écrans et autres connexions – qu’il a perdu jusqu’à ce fondement naturel et que règne en maître l’univers artificiel et abstrait de l’échange et donc de l’argent.

Benjamin, très présent dans cette tentative de définition de « l’iconomie », avait fait du passage parisien la métaphore du capitalisme à ses débuts. Le monde nouveau qui se met en place selon Peter Szendy serait symbolisé, quant à lui, par les mouvements de l’escalator et de l’ascenseur panoramique, voire par tout ce qui, aujourd’hui, se veut revolving (les portes comme le crédit) : « Tout tourne, tout circule dans le grand magasin ou dans le centre commercial, dans l’atrium ou dans le shopping mall qui se sont construits comme des espaces de révolution permanente ». C’était l’exposition surabondante de la marchandise qui, pour le Zola d’Au bonheur des dames ou pour le Benjamin des Passages, mettait en évidence la nouvelle omniprésence du capitalisme. Désormais, c’est le mouvement incessant de l’œil et du consommateur qui manifeste cette maîtrise universelle des masses.

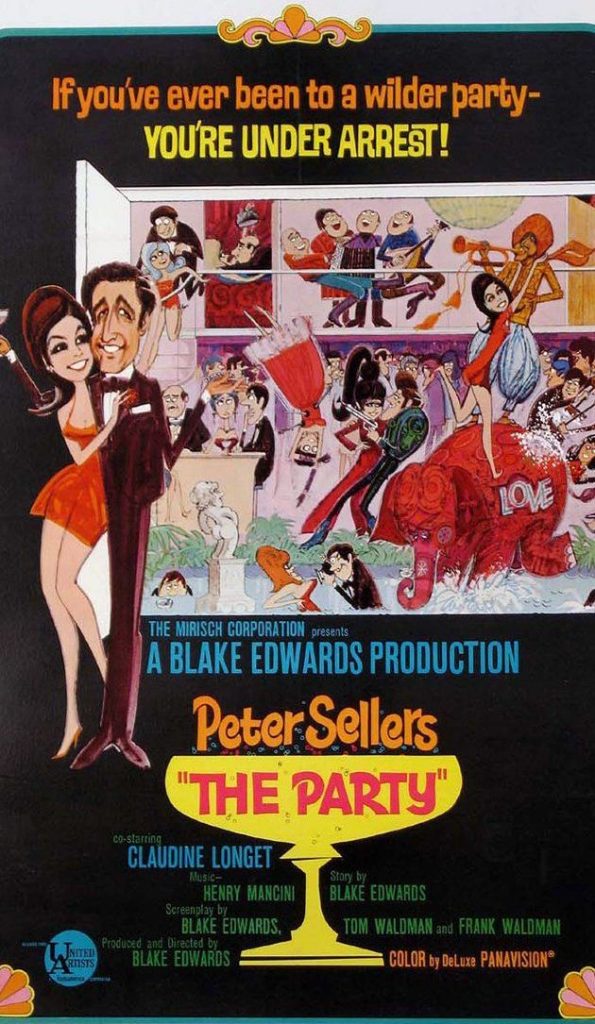

La démarche de Peter Szendy est donc originale, et pertinente en ce sens que les films ne fournissent pas seulement des illustrations adjacentes à son propos, mais en constituent l’armature et l’argument. Ils n’éclairent pas le raisonnement, ils sont, par les images qui les composent, l’argumentation elle-même. Des films, au demeurant, choisis plutôt dans le domaine de la comédie (Chaplin, The Party de Blake Edwards, Mon oncle de Jacques Tati), du thriller (Hitchcock) ou du blockbuster (Godzilla, King Kong), sans oublier les frères Marx dans The Big Store, « ce cinéregard ascensionnel qui nous fait parcourir l’empilement étagé des marchandises ». Godard apparaît aussi, pour illustrer au contraire la pureté de la vue, la nostalgie de la visibilité hors du marché, tandis que Robert Bresson fait circuler un faux billet dans L’argent.

Mais si le monde devient cinéma (voire « archi-cinéma ») et la réalité entièrement « filmique », le terme de « cinéma », dans cette configuration, perd un peu de son contenu, de sa compréhension, et peut-être est-ce le point faible de cette démonstration. Pour nous faire comprendre que nous vivons désormais dans un monde-supermarché qui dicte jusqu’aux mouvements de notre regard, Peter Szendy se réfère aux œuvres d’un art – le « cinématographe » – qui se transforme aujourd’hui à un rythme rapide et va peut-être disparaître. Peter Szendy demeure comme fasciné par l’écran de cinéma, alors que cet écran est peut-être amené à perdre sa forme actuelle au profit… d’autre chose. Des écrans de télévision ? Même pas ! Des ordinateurs, en attendant les nouvelles inventions de la technologie. Le diagnostic demeurera, celui du « maillage marchand généralisé », et nous n’aurons plus même la consolation de la salle de cinéma, ce « dispositif » que, dans un article de 1975 intitulé « En sortant du cinéma », cité par Peter Szendy, Roland Barthes décrit en ces termes : « Dans ce cube opaque, une lumière : le film, l’écran ? Oui, bien sûr. Mais aussi (mais surtout ?) visible et inaperçu, ce cône dansant qui troue le noir, à la façon d’un rayon de laser. »