On pourrait voir dans le dernier roman de Jabbour Douaihy comme une version libanaise du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Ce n’est pas d’un peintre qu’il est ici question, mais d’un écrivain, dont on ne saura jamais s’il est romancier ou poète. Farid a passé des années à polir chacun des mots qu’il a ensuite soigneusement calligraphiés sur les pages d’un gros cahier dont le contenu ne nous sera jamais révélé, et qu’il va soumettre en vain à des éditeurs beyrouthins. Il finit par s’adresser à un imprimeur, le patron de Karam Frères. Celui-ci ne publiera pas non plus son manuscrit mais lui propose un emploi, celui de correcteur, car Farid est à l’évidence, un amoureux de la langue arabe et de toutes ses subtilités.

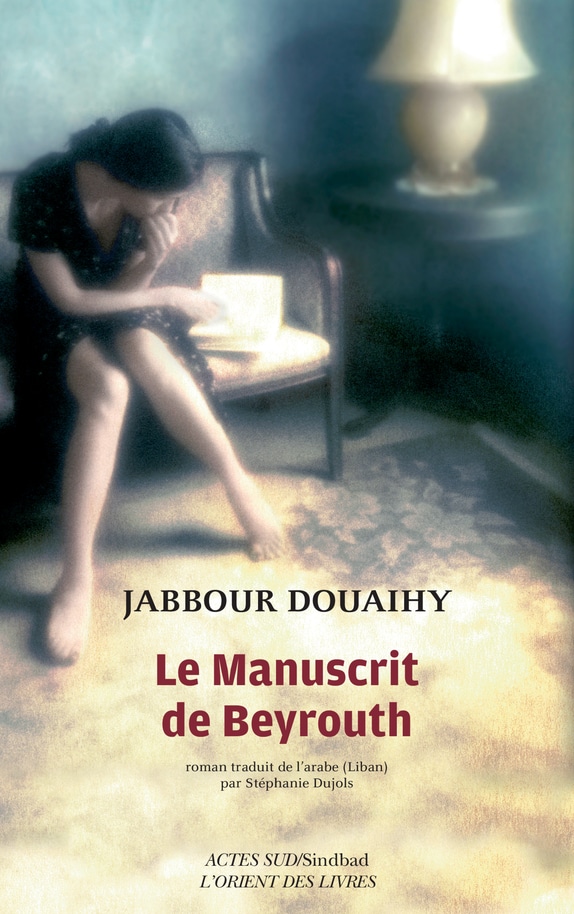

Jabbour Douaihy, Le manuscrit de Beyrouth. Trad. de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols. Actes Sud/Sindbad, 238 p., 21,80 €

Tel est le début des mésaventures que connaîtra le malheureux Farid, dans ce joli récit, en forme de comédie douce-amère, de Jabbour Douaihy. Mais l’histoire de Farid n’est qu’un point autour duquel rayonnent d’autres histoires qui tantôt s’entrelacent à la sienne, tantôt s’en écartent. Le motif central de ce beau roman, composé à la manière d’un tapis, c’est le monde de l’édition et de l’impression, miroir de l’histoire et de la société libanaises. L’anthropologue Franck Mermier avait montré naguère comment Beyrouth était devenue la capitale de l’édition arabe [1]. Les ouvrages qui sortent de ses presses reflètent la pluralité religieuse et linguistique du Liban et l’évolution que suivent ces productions arabophones, anglophones, francophones et arménophones, rendent compte de celle de la société où le lien social s’efforce en permanence de se maintenir, en dépit des guerres et des tensions.

Jabbour Douaihy

Bien plus que Farid, que son patron Abdallah Karam et son épouse la belle Perséphone, c’est l’imprimerie elle-même qui est l’héroïne du roman, et son histoire est comme une métaphore de celle du Liban. Tout commence par un coup de force, en forme de réappropriation, quand, au moment de la Première Guerre mondiale, les jésuites fuient Beyrouth sous domination ottomane et menacée de bombardements par la marine française. Ils abandonnent leur beau matériel d’imprimerie. Fouad Karam, à l’origine Fouad Karroum fils d’un marchand aleppin catholique syriaque, décide d’en prendre possession avant que les Turcs ne s’en emparent. Il obtient l’aide d’un ouvrier imprimeur employé par les religieux et déménage clandestinement le massicot, la presse et les différents outils de brochage et de reliage. Il se fait dès lors passer pour un Libanais maronite et déclarera que son imprimerie a été fondée en 1908.

C’est le début d’une double dynastie : celle des patrons, la famille Karam, et celle des ouvriers, les Halawani. L’imprimerie déménagera à plusieurs reprises, au fil des événements et des conflits qui obligent les Beyrouthins à résider dans tel ou tel quartier. Au moment du mandat français, Fouad Karam y a composé de sa main les pages de la première Constitution du pays, qui devait s’inspirer de celle de la Troisième République sans la copier tout à fait. C’est autour de l’imprimerie que se nouent intrigues et drames. L’entreprise est aussi un lieu de vie : la famille Karam habite au-dessus de l’atelier, et chacun est le témoin de la vie des autres et cherche à en percer le mystère. Car chacun cache sa part d’ombre. Un cabaret, Los Latinos et l’hôtel Corinthia qui le jouxte, représentent un ailleurs exotique. Farid et Abdallah s’y réfugient, sans savoir qu’ils fréquentent les mêmes lieux. Ils y boivent de l’alcool et et y retrouvent de jeunes femmes venues de l’étranger avec lesquelles ils entretiennent des relations tarifées.

Mais tout ceci ne se révèle que peu à peu : la trame narrative choisie par l’auteur n’est pas chronologique. Les objets, le manuscrit d’abord, puis une extraordinaire machine à imprimer, la Heidelberg Speedmaster, y jouent un rôle presque aussi important que les personnages. C’est sur la Heidelberg, que Perséphone, l’épouse insatisfaite d’Abdallah Karam qui passe le plus clair de ses journées à lire de la littérature française – elle ne sait pas l’arabe- , fera imprimer un unique exemplaire du manuscrit de Farid. C’est à l’ombre de cette machine, dont la fonction principale est de fabriquer de la fausse monnaie, qu’elle lui accordera quelques heures d’ébats amoureux. L’imprimerie Karam ne produit plus, comme autrefois, des journaux ou des livres menacés par la censure. Les annuaires, les brochures, les notices, les faire-part et les avis de décès ne permettent pas à son propriétaire de maintenir le train de vie auquel il s’est habitué. Son déclin est celui de toute une époque disparue pour laisser place au règne de l’argent.

Le propos, cependant, est loin d’être nostalgique. Le passé du Liban est celui d’une longue souffrance. Quelques épisodes émergent, évoqués avec pudeur, quand vient le moment d’en apprendre davantage sur le passé de celles et ceux qui se croisent dans l’imprimerie. Celui de la grande famine qui ravagea le Mont Liban et fit de très nombreuses victimes, au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis les événements plus récents : la guerre civile qui permet aux seigneurs de guerre d’éloigner les chefs traditionnels et d’accéder aux postes politiques clés, l’assassinat, en 2005, de Rafiq Hariri, au cours duquel Abdallah Karam est grièvement blessé et restera en partie défiguré ; l’attentat qui, la même année, coûte la vie à Samir Kassir et dont la déflagration retentit jusque dans l’atelier. On continue cependant à jouir de la vie, à écrire de beaux livres, à organiser des manifestations artistiques et à faire des projets.

Les personnages qui traversent le roman de Jabbour Douaihy et auxquels il porte une attention pleine d’humour et de tendresse, trafiquent, passent toutes sortes de compromis, ne craignent pas de tomber dans l’illégalité, mais sont extraordinairement vivants et pleins d’énergie. C’est ce que d’aucuns nomment la résilience, ce miracle libanais qui tient non pas à l’économie, mais à la richesse humaine et culturelle d’un pays, qui, en dépit de nombreux déchirements, a su se réconcilier avec la diversité.

-

Franck Mermier, Le livre et la ville, Sindbad/Actes Sud, 2005.