Ivresse(s) de Falk Richter par Jean-Claude Fall à la Tempête, Maîtres anciens d’après Thomas Bernhard, un projet de et par Nicolas Bouchaud, mis en scène par Éric Didry à la Bastille, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris : différemment, ces deux spectacles sont représentatifs d’une priorité donnée au texte, qui persiste, résiste, malgré les écritures de plateau, les actualisations du répertoire, les jeux entre cinéma et théâtre, dominant dans les programmations du moment.

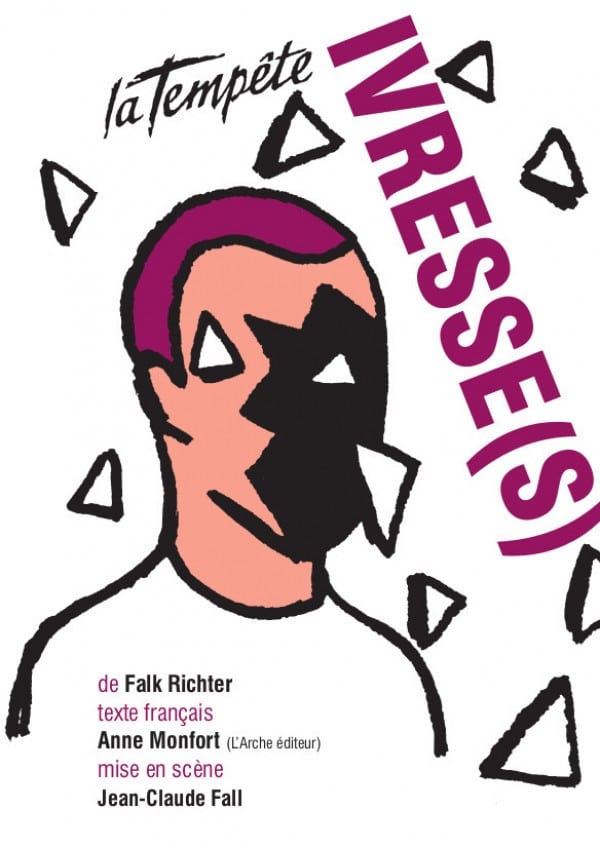

Falk Richter, Ivresse(s). Mise en scène de Jean-Claude Fall. Théâtre de la Tempête. Jusqu’au 17 décembre

Thomas Bernhard, Maîtres anciens. Projet de et par Nicolas Bouchaud. Mise en scène d’Éric Didry. Théâtre de la Bastille. Jusqu’au 22 décembre

« On regardera le passé en pensant : comment on pouvait vivre comme ça, ça n’a pas de sens, pourquoi on agissait ainsi, aucun homme n’agirait ainsi, et on dira tout simplement ; ben oui, c’était comme ça à l’époque, ils faisaient tous ça et… c’était comme ça à l’époque, c’est tout. » Cette déclaration aux accents tchekhoviens, répétée dans le spectacle de Jean-Claude Fall, ne relève pas d’une adaptation ou d’une réécriture d’Oncle Vania ou de La cerisaie, mais est due à Falk Richter. Elle est reprise dans le bref essai de Hans-Thies Lehmann intitulé « On pouvait vivre ainsi. Pouvait-on vraiment ? », publié en postface d’Ivresse et Play loud (L’Arche, 2013), dans la traduction d’Anne Montfort. Le théoricien du théâtre post-dramatique l’a écrit lors de la création en 2013 de Rausch (terme à l’acception plus large qu’ivresse) par l’auteur et la chorégraphe Anouk Van Dijk, au Schauspielhaus de Düsseldorf. Il y met en lumière la contamination de l’intime par le règne du capitalisme financier dérégulé ; il étudie précisément la dramaturgie du texte, indépendant d’une répartition entre des personnages.

Jean-Claude Fall avait eu la révélation, comme beaucoup de spectateurs français, de Falk Richter, au Festival d’Avignon 2004, grâce à Das System, mis en scène par Stanislas Nordey ; il a déjà monté Hôtel Palestine en 2011. Cette fois, il a procédé à un collage ; il intègre à Ivresse(s) des extraits de Protect me et de Play loud, toujours traduits par Anne Montfort, avec l’accord et les conseils de l’auteur. Il ajoute ainsi à des textes variés quant à leur écriture, mais tous dépourvus d’indications de locuteurs (à l’exception de « Thérapie de couple »), des dialogues attribués. Ce sont des échanges de brèves répliques entre un père et sa fille, entre un couple au téléphone en négociation sur le lieu où passer, ou pas, ensemble la nuit, entre un autre couple au bord de la rupture ou peut-être en partance pour le pôle Nord. Ce choix de séquences supplémentaires, virtuellement comiques, pourrait apparaître comme le recours ponctuel à une théâtralité plus attendue. Mais le travail scénique témoigne d’une grande adéquation entre le propos politique et sa mise en œuvre.

Jean-Claude Fall est un familier de l’institution : il a créé le Théâtre de la Bastille, dirigé le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, le Centre dramatique national des Treize Vents à Montpellier jusqu’en 2009. Mais, avec sa compagnie, La Manufacture, il choisit un dispositif sans dépense autre que celle des interprètes. Tous présents sur le plateau, ils sont huit, cités par ordre alphabétique dans le programme : Roxane Borgna, Jean-Marie Deboffe (le directeur technique), Jean-Claude Fall (le metteur en scène), Isabelle Fürst, Paul-Fédéric Manolis, Nolwenn Peterschmitt, Laurent Rojol (le créateur de la vidéo), Alex Selmane. En tenue de répétition, ils entrent sur l’aire de jeu vide ; ils jettent en l’air des feuilles de papier blanc, à suspendre par des épingles à linge ou à réunir sous forme de collages, supports de projection, comme les bâches translucides progressivement déployées. Ils vont aussi recourir à ces objets du quotidien que sont devenus les téléphones pour se photographier, transmettre leur image en gros plan. Ce procédé devient parfois envahissant et, ajouté à l’utilisation de la vidéo, menace par moments le spectacle de perdre de sa singularité. Mais ce qu’il a de rare se réaffirme pleinement quand l’un ou l’autre porte le texte face au public, dans la proximité de la petite salle à la Tempête. Ainsi, la représentation se clôt sur une douce adresse, un instant de fragile espoir : « ce lieu ici, cette région, ce territoire entre toi et moi est une zone non-commerciale, est un lieu où on ne spécule pas, où on ne négocie pas, où on ne fait pas de business, où toutes les lois et les non-lois du libre-échange ne sont plus en vigueur pendant une fraction de seconde, une nuit peut-être… »

Qui connaît le trio formé par Nicolas Bouchaud, Éric Didry et Véronique Timsit sait la priorité qu’ils donnent au texte. Tous les trois ont déjà collaboré sur des œuvres de Serge Daney, John Berger, Paul Celan, pour que finalement le premier apparaisse seul en scène. Cette fois, ils ont travaillé à l’adaptation de Maîtres anciens, un récit de Thomas Bernhard, sous-titré « Comédie », qui met en jeu trois personnages au Kunsthistorisches Museum de Vienne, « Musée d’art ancien » dans la traduction de Gilberte Lambrichs (Gallimard, 1988). La complexité du texte ne peut être complètement rendue, mais elle est servie au mieux. Dès la première phrase, le narrateur, Atzbacher, apparaît comme celui qui écrit. Il rejoint le vieux critique musical Reger, son « père spirituel », qui lui a donné rendez-vous dans la salle Bordone, face au portrait de Tintoret, « l’homme à la barbe blanche », son lieu de prédilection, fréquenté depuis trente-six ans, un jour sur deux, sauf le lundi, sur un banc réservé pour lui par le gardien Irrsigler. Ainsi se répondent des phrases telles que : « J’entends Reger parler à travers Irrsigler » ; « Voici ce que dit Irrsigler, d’après Reger », jusqu’à une formulation typiquement bernhardienne telle que : « Partagez avec moi le plaisir de cette folie perverse, mon cher Atzbacher a dit Reger, écrit Atzbacher » quasiment impossible à restituer par l’interprète.

Maîtres anciens © Jean-Louis Fernandez

Nicolas Bouchaud suggère néanmoins la présence des trois personnages. Vêtu à son entrée d’un complet marron, il dépose bientôt son veston sur le dossier d’une chaise, en mettant bien en vue l’insigne professionnel de gardien. Mais il n’incarne pas les deux autres par la différence des costumes : chemise et culotte de peau brodée typiquement autrichienne, autre chemise et pantalon sobre. Les adresses de Reger à Atzbacher sont parfois dirigées vers tel ou tel spectateur : « vous portiez une pelisse de peau de mouton si bien coupée » ; ou « savez-vous que ma femme vous aimait beaucoup ? » La transposition finale de l’invitation à voir La cruche cassée au Burgtheater, actualisée par une magnifique trouvaille, met aussi en jeu un membre du public. Ce qui pourrait être une sollicitation à une participation convenue devient un moment émouvant, quand une spectatrice est appelée sur le plateau. Nicolas Bouchaud la fait asseoir à ses côtés, lui parle avec une grande douceur, un léger sourire, évoquant la rencontre de Reger et de sa femme au Musée ancien. Il communique, à travers le veuvage du protagoniste, une tonalité rare chez Thomas Bernhard, inspirée par la mort récente de son « être vital », Hedwig Stavianicek, de trente-sept ans son aînée, par la fin d’une relation partagée pendant trente-cinq années.

Le plus souvent, Nicolas Bouchaud parcourt le plateau nu, où la salle du musée est suggérée par une paroi recouverte d’un immense rectangle en papier d’emballage, puis par une légère découpe de lumière. Il prend comme appui de sa déambulation de petits bancs qu’il déplace. Il se réfugie parfois derrière cette paroi pour reprendre haleine, peut-être se désaltérer ou s’éponger. Il se livre à une véritable dépense physique, tant il s’investit dans les moments les plus exaltés de la diatribe bernhardienne. Mais il fait entendre aussi les revirements, les contradictions, la musicalité des temps forts et des temps faibles. Il maîtrise admirablement toutes les nuances d’un texte dont il parle si bien dans un entretien, partiellement repris dans le programme, dont il commente, au-delà des invectives, toute la réflexion sur l’héritage et la transmission, avec cette conclusion : « Comment penser notre présent de façon intempestive contre les règles rigides et les convictions générales ». Pendant une heure trente, Thomas Bernhard et Nicolas Bouchaud se suffisent pleinement à eux-mêmes, rendant presque superflues les installations, sous forme d’explosion d’une caisse ou de destruction d’un disque par la chute d’une masse sableuse.