À cette époque-là, je lisais comme un fou. Les livres me mangeaient.

J’arrivais à Paris. En juin, le jour de mon installation dans un studio de la rue de l’Ermitage, à Belleville, je suis allé à la librairie la plus proche. Je fomentais mon coup depuis longtemps. J’avais déjà été avalé par Faulkner, tout cru. De mémoire : Le bruit et la fureur et Tandis que j’agonise au mois d’avril, Lumière d’août en juillet, Sartoris en décembre, Sanctuaire en février. Fier, méthodique, je faisais des listes. Il fallait lire Absalon Absalon !. Il n’était édité qu’à « L’Imaginaire ». Il me semblait encore plus enfoui dans les profondeurs.

Pendant des jours, j’ai lu sans réfléchir.

Sur le moment, la voix parlait avec une clarté exceptionnelle. Elle produisait l’effet d’un masque vivant dont sortait par magie un doux, violent et incompréhensible chant sacré. D’une bouche sombre et infinie, où je dégringolais jusqu’au fond.

Le livre heurtait ma langue. Il m’essoufflait. La voix déversait en moi son énergie de grand tambour. Mes tendons craquaient. La voix hululait, invisible, comme ces oiseaux qui chassent la nuit. J’étais au bord du sommeil. Mes doigts serraient mon crayon. Je soulignais presque toutes les phrases. Dans les marges, je dressais des croix.

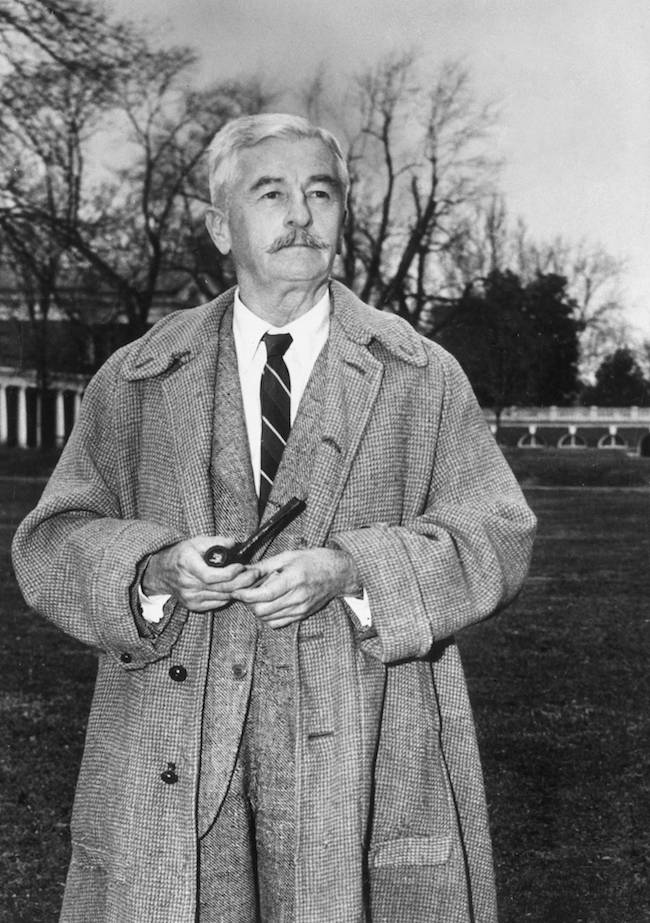

William Faulkner, vers 1960

Par crainte, paresse, réflexe de survie, j’ai interrompu la voix. Après cette erreur fatale, impossible de reprendre le fil. Il restait une cinquantaine de pages. J’étais vaincu. Le livre était le plus fort.

Aujourd’hui encore, je ne saurais raconter l’histoire d’Absalon, Absalon !. J’ai oublié. Je ne l’ai jamais terminé. Je n’ose pas rouvrir la bouche.