En Provence, on vous demande au retour d’une balade : « Alors vous avez bien promené ? » Cette expression est très juste, malgré le solécisme. On se promène, mais aussi on vous promène, et l’on promène intransitivement comme transitivement. On promène aussi ses idées, ses goûts, son histoire, et sa philosophie. Et où un philosophe français ira-t-il se promener, sinon à Paris ? Jean Lacoste nous y promène, et son essai tendre et ironique va bien plus loin que ses flâneries n’en ont l’air.

Jean Lacoste, Paris philosophe. Bartillat, 211 p., 19 €

Se promener est agréable : qui n’en aurait envie, à commencer par ceux qui sont privés, comme les prisonniers ? Mais où, pourquoi, avec qui, par quel moyen, et où s’arrêter ? On se promène, depuis des siècles, essentiellement à pied : quoi d’autre, à part le cheval, le chameau, l’éléphant ? Il y a les promenades en auto, mais on a toujours l’impression de tricher : le meilleur moyen de voir un paysage est de marcher. La promenade pourtant n’est pas la marche, ni la course, qui sont au fond très politiques. On marche sur Rome comme Spartacus ou Mussolini, on court d’Athènes à Sparte comme Philippidès, mais ce ne sont pas des balades. Les Anglais, qui malgré tout nous aiment, nous ont légué leur Promenade à Nice, mais nous n’avons pas la passagietta italienne. Pour les artistes et les écrivains, la promenade semble obligatoire. On dit bonjour à Monsieur Courbet, on rencontre Cézanne sur le chemin de la Sainte-Victoire, on va, comme Flaubert, par les champs et par les grèves, comme William Hazlitt dans la campagne anglaise ou comme Virginia Woolf au phare. Les poètes et écrivains préfèrent flâner, dans Rome, Naples et Florence comme Stendhal, ou comme Restif, Nerval, Baudelaire, Apollinaire, Benjamin, et Léon-Paul Fargue, en piétons de Paris, ce qui nous conduit à notre sujet.

Et les promenades des philosophes ? Il y a les promenades de Socrate et de ses disciples près des Longs Murs à Athènes ; celles, plus spéculatives, des péripatéticiens, celle du philosophe à Kyoto, le Philosophenweg de Heidelberg, et les promenades monotones et journalières de Kant. Il y a aussi celles, solitaires, du promeneur de Rousseau, où l’on herborise, mais où l’on risque aussi de se faire renverser par un gros chien. Jean Lacoste a naguère célébré celles de Nietzsche à Èze ou à Sils-Maria [1]. Mais son livre cette fois ne porte pas sur les déambulations des autres philosophes, mais sur les siennes dans Paris. Au départ, on pourrait croire à un guide de tourisme, qui s’arrêterait aux plaques sur les immeubles ou aux noms des rues, et de fait l’auteur en cite souvent. Mais le touriste, la plupart du temps, est un ignorant, qui attend du guide qu’il lui donne des éléments pour comprendre ce qu’il voit. Or ici il ne s’agit pas de faire un guide Fodor des philosophes parisiens ou, comme Keyserling, de faire le journal de voyage d’un philosophe, ou même, à la manière des Promenades philosophiques de Remy de Gourmont, encore moins de proposer de monter en bateau-mouche pour simuler l’une de ces croisières en Méditerranée où la nave va, transportant des philosophes médiatiques transformés en modernes Pausanias, dans chaque île où ont officié Démocrite, Aristote, ou Empédocle. Les déambulations de Lacoste sont plutôt des exercices de reconnaissance, à la fois au sens où l’on retrouve ce que l’on connaît, comme dans un pèlerinage, et au sens où l’on exprime sa reconnaissance et sa gratitude à ceux qu’on a connus au cours de sa carrière de philosophe parisien, et aussi au sens hégélien de l’Anerkennung où l’on reconnaît un auteur comme philosophe digne d’être revisité. L’apparence de flânerie est donc trompeuse, car Lacoste, sans vouloir faire un catalogue raisonné des lieux philosophiques de la capitale et en jouant le hasard des rencontres, est en fait assez systématique.

D’abord par le choix des auteurs et des lieux associés. Ceux qui sont ici évoqués, dans de petits médaillons qui sont autant de recueils d’anecdotes, de notations fugaces mais toujours allant droit au but, saisissent les traits principaux des personnages et des lieux qu’ils ont fréquentés. Ce sont, par ordre d’apparition – j’allais dire à l’écran : Paul Ricœur à Châtenay-Malabry, Pascal à la tour Saint-Jacques et rue Monsieur-le-Prince, Auguste Comte dans la même rue, Vladimir Jankélévitch quai aux Fleurs, Simone de Beauvoir rue Victor-Schoelcher, Madame Helvétius à Auteuil, Heidegger à Ménilmontant, Bergson à la villa Montmorency, Foucault rue de Vaugirard, Albert le Grand, Thomas d’Aquin et Abélard rue du Petit-Pont, Théodore Jouffroy rue Vauvilliers, Léon Brunschvicg rue Schaeffer, Althusser rue d’Ulm, Hegel de passage rue de Tournon, Simone Weil du Luxembourg à la rue Lecourbe, Descartes fugacement rue Rollin, Merleau-Ponty boulevard Saint-Michel, Diderot boulevard Saint-Germain, Sartre rue Le Goff puis à Saint-Germain-des-Prés et avenue du Maine, Voltaire au quai du même nom, Gabriel Marcel rue de Tournon, Jean Wahl rue de Rennes, Alain au Vésinet, Rousseau rue Plâtrière, Taine square d’Ajaccio, et Deleuze avenue Niel et à Vincennes.

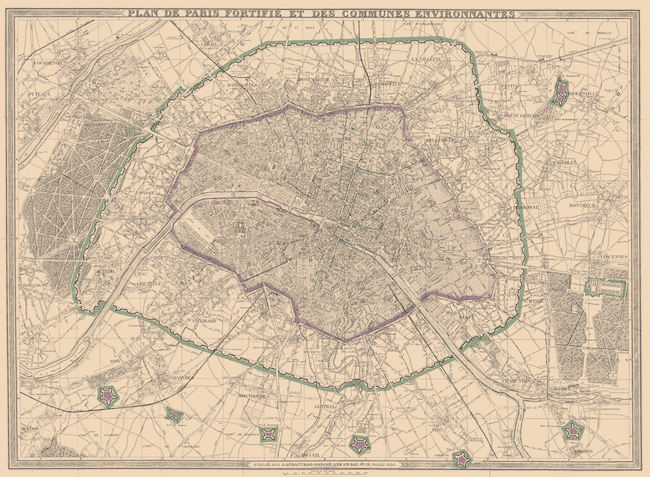

Ces lieux semblent dispersés, mais ils ont leur logique, qui tient à la fois aux origines sociales et aux statuts des philosophes en question, qu’un Bourdieu ne manquerait pas de relever. La plupart sont des provinciaux venus à Paris et que leur carrière a fixés. Mais il y a des exceptions : les deux Simone, Sartre, Marcel et Deleuze sont de purs Parisiens. Les lieux où ils ont vécu reflètent aussi l’histoire (Abélard aurait-il pu loger à Auteuil qui n’était alors qu’un lointain village ?), mais surtout les endroits où ils enseignent. Majoritairement, à commencer par les médiévaux, ils crèchent tous au Quartier latin ou à proximité. Le cœur du Paris philosophique demeure la rive gauche, ce qui ne dément pas la légende de l’intellectuel parisien ni le constat que tous gravitent autour de la Sorbonne, de l’École normale et du boulevard Saint-Germain. Mais il y a des exceptions : Deleuze dans le XVIIe, Foucault rue de Vaugirard, Bergson et Brunschvicg dans le XVIe (ce qui ne devait pas être étranger aux accusations de Politzer et de Nizan selon lesquelles ils étaient des « chiens de garde de la bourgeoisie »), Ricœur en banlieue Sud, Alain en banlieue Ouest, et tous ceux dont le rapport à Paris a été de fascination-répulsion y venant, comme Descartes et Rousseau, à reculons, ou, comme les Allemands Hegel ou Heidegger, juste en touristes. Comment, surtout le second, des penseurs qui croient que la langue allemande est la seule appropriée à la philosophie peuvent-ils voir Paris sans une certaine condescendance ? Heidegger au Thor dit à son hôte René Char : « J’aime bien le Vaucluse, qui me fait penser un peu à la Grèce ». Mais comment ce nazi a-t-il pu, sinon par snobisme, apprécier l’un des départements les plus socialistes de France, foyer de la résistance aux nazis ? Malicieusement, Lacoste nous conte un dîner qu’eut Heidegger avec Beaufret, son féal vassal, à Ménilmontant. Là aussi l’homme de Todtnauberg a dû apprécier cette atmosphère à la Duvivier… On constatera enfin qu’il n’y a que trois femmes dans le lot : Mme Helvétius qui tenait salon, et les deux Simone. Certes Héloïse est là, mais elle replonge vite au couvent. Cécile Kahn (épouse Brunschvicg) n’était pas non plus n’importe qui.

La question qu’on peut se poser est : pourquoi ceux-là et pas d’autres ? Pourquoi pas Malebranche, Condorcet, Fontenelle, d’Alembert, Ravaisson, Lachelier, Couturat, Ribot, Kojève, Gilson, Gouhier, Alquié ou Gueroult ? Pourquoi pas Bachelard, Canguilhem, Levinas ou Derrida ? Pourquoi, parmi les visiteurs à Paris, pas Leibniz, qui vint plusieurs fois, et pas Hume, qui eut pourtant grand succès dans les salons, pas Husserl qui vint nous livrer ses Méditations cartésiennes ? Bien qu’il prétende n’être parti en promenade qu’avec le souci de se divertir et de flâner, Jean Lacoste s’est retrouvé finalement faire ses choix d’après des critères qui se sont un peu imposés à lui. Ceux-ci tiennent d’abord, comme il le note, à l’existence d’un conflit permanent de ces auteurs entre l’institution – l’université et le lycée – et les tentatives de sécession. Avant le XIXe siècle les philosophes n’étaient pas professeurs, à part les clercs. Ensuite presque tous le sont, et vivent à Paris parce que c’est le terminus ad quem du cursus honorum, mais aussi parce qu’ils sont la plupart du temps passés par l’École normale. Mais le philosophe entre souvent en conflit avec les structures officielles (Abélard et Descartes avec l’Église, Pascal avec les jésuites, Diderot et Voltaire avec le pouvoir royal et la censure, Rousseau avec les salons et avec tout le monde) et plusieurs renoncent à l’enseignement (Comte, Taine, Beauvoir, Weil, Sartre) ou se situent aux marges (Ricœur parce que protestant, Deleuze parce que gauchiste vincennois, Marcel et Wahl parce qu’ils veulent avoir leurs cénacles). C’est pourquoi à Paris on philosophe, au moins depuis le XVIIIe siècle, si souvent au café (de toute façon, quand on est à l’université on n’a pas de bureau). Comme le dit Lacoste, il y a toujours la tentation d’une « pensée foraine », de créer, à côté du lycée et de l’université, des « collèges » plus ou moins imités de celui de François Ier, lequel imitait déjà ceux des cléricaux. Cette tentation est si forte que même ceux qui appartiennent aux institutions officielles et occupent le seul topos qui compte aujourd’hui, le médiatique, tiennent toujours à se déclarer marginaux et saltimbanques (qu’on songe à Derrida, à Michel Serres ou à Alain Badiou, grands rebelles à leur propres yeux). Aujourd’hui, la foire et la foirade parisienne ont remplacé les auteurs évoqués par Lacoste, qui avaient encore un peu un sens de la culture. Son livre sert, nostalgiquement, de contraste avec la misère d’aujourd’hui.

Jean Lacoste a choisi ses lieux de promenade aussi en fonction de la célébrité (il aurait été bizarre d’aller à Barbizon pour y trouver Couturat), mais aussi, je crois, de ses goûts de germaniste et de ce que Thomas Hardy appelait les petites ironies de la vie. Hegel, simple touriste, est le contrepoint de Heine, qui s’installe à Paris, et Heidegger celui de Benjamin, qui y vit. Hegel le penseur de l’antijudaïsme et Heidegger le nazi croisent involontairement le destin de deux de leurs compatriotes juifs à Paris, et le second ne croise pas Jankélévitch, qui refuse d’aller l’écouter à Cerisy, sauvant seul l’honneur de la France philosophique. Lacoste a voulu aussi montrer souvent une sorte de « génie du lieu ». Comment Sartre aurait-il pu ne pas vivre à Saint-Germain-des-Prés et dans le quartier de Montparnasse ? Comment le mystique Bergson aurait-il pu ne pas se retrouver dans l’oasis de la villa Montmorency ? Comment Comte aurait-il pu ne pas habiter à deux pas de l’école de médecine ? Comment la jeune fille rangée aurait-elle pu ne pas habiter boulevard Raspail, et la vierge rouge ne pas se retrouver à Billancourt ? Comment, l’arbre de Taine au square d’Ajaccio, que célébra Barrès, aurait-il pu ne pas devenir le modèle de la racine nauséeuse de Roquentin ? Comment Deleuze le déterritorialisateur aurait-il pu ne pas aller dans le no man’s land de Vincennes ? L’essentiel n’est pas la contingence. Derrière les accidents, il y a l’essence et, malgré l’existentialisme de nombre des auteurs ici évoqués, cette essence est celle de Paris, dont Merleau-Ponty, dans une phrase de la Phénoménologie de la perception que Lacoste ne manque pas de relever, dit : « Quand j’y [à Paris] suis arrivé pour la première fois, les premières rues au sortir de la gare n’ont été, comme les premières paroles d’un inconnu, que les manifestations d’une essence encore ambiguë mais déjà incomparable. »

Jean Lacoste a bien sûr aussi choisi ses lieux et ses gens parce qu’ils lui semblent représentatifs non seulement de la philosophie parisienne, mais de la philosophie française. Dans ses topoi parisiens, il y a les lieux communs de cette tradition. Elle se caractérise, à mon sens, et à travers ces portraits si subtilement et ironiquement écrits, par le fait que le philosophe français est d’abord un idéaliste. De Descartes à Sartre et Merleau-Ponty, en passant par Bergson et Brunschvicg, il croit que le monde ne peut pas être indépendant de notre pensée. C’est vrai autant des herméneutes comme Ricœur que des heideggériens et des structuralistes qui croient que le monde est un texte. Le Paris de tous ces auteurs est perçu, vécu, lu. Si nous n’étions pas là, Paris n’existerait pas. La fête à Neu-Neu ou le zoo de Vincennes, mais aussi les manifs sur les boulevards, n’existent que sous notre regard, tout comme l’enterrement de Sartre fut, pour les millions de gens qui le suivirent, cosa mentale. Il est intéressant de noter que les philosophes réalistes, aussi bien quant au monde extérieur que quant aux universaux, ne font pas partie des lieux visités par Lacoste : à part Thomas d’Aquin, qui est quand même un rital et ne fait qu’une apparition fugitive, pas de thomistes (Gilson et Maritain sont absents, mais surtout on notera que ni Buridan ni le grand Arnauld ne sont là). Seul peut-être Jouffroy, traducteur de Reid et défenseur du sens commun, échappe à la règle idéaliste (tout en flirtant avec les idéologues, qui tenaient leur inspiration de Condillac).

Le philosophe français est aussi un spiritualiste, non pas seulement parce qu’il est la plupart du temps dualiste (Lacoste ne nous dit pas si Mme Helvétius était aussi matérialiste que son mari), mais aussi parce qu’il croit à la force de l’esprit et considère que l’action prime la connaissance. En ce sens, Sartre, Merleau-Ponty, Marcel, Beauvoir, même s’ils essayaient de dépasser le spiritualisme, restent bergsoniens. Enfin, le philosophe français n’aime ni le concept ni la raison logique : il leur préfère, même quand il est comme Descartes et Brunschvicg rationaliste, l’intuition, le vécu. Là encore, Bergson, contemplant pensivement ses bottines assis dans son jardin villa Montmorency [2], est le type même du philosophe français (comme s’en rendit compte le régime de Vichy, qui, bien qu’il eût voulu le clouer au pilori comme juif, le célébra). C’est d’ailleurs pourquoi Voltaire, qu’on tient comme représentant typique de l’esprit français, est plutôt, comme le montre son admiration pour Locke, un représentant de l’esprit anglais. Quand le philosophe français est, comme Descartes, Pascal ou Comte, un scientifique, il a toujours un sens profond des limites de la science, au point souvent de sombrer dans le mysticisme, voire dans la folie (il y a en ce sens un parallèle à faire entre Comte et Althusser, qui veulent tous deux une philosophie « scientifique » et finissent à l’asile). Enfin, le philosophe français est profondément individualiste et volontariste, au sens où, comme Descartes, il entend toujours « bâtir dans un fonds qui est tout à moi » : il prétend créer de toutes pièces ses valeurs par la force de sa volonté, et même son Dieu ne se sent pas tenu par les vérités éternelles. Individualiste, il l‘est encore par la conception artiste, et souvent littéraire, qu’il a de la philosophie : on attend de lui qu’il « crée des concepts » et il s’imagine souvent (comme Deleuze lui-même) en avoir créé, alors que ce ne sont que des métaphores.

On se pose une question en fermant le livre de ce promeneur des deux rives. Les philosophes qu’il décrit avec son sens de l’understatement se sont-ils eux même beaucoup promenés dans Paris ? Ils ont pratiqué ce que Jean Echenoz, grand marcheur parisien lui-même, appelle « l’occupation des sols », mais ils n’ont pas tellement bougé, mis à part Descartes et Voltaire, qui précisément sont si peu parisiens. Sartre promena beaucoup, avec Beauvoir, mais au service de la révolution. Althusser, supposé servir la même cause, passa toute sa vie rue d’Ulm. Le paradigme est Deleuze, philosophe du voyage, qui vécut toujours dans le XVIIe. En fait, on se promène dans les lieux des philosophes, mais eux-mêmes se déplacent peu. Ayant rejoint leurs essences, leurs existences n’en bougent guère. Aiment-ils seulement se promener ? Le philosophe, quand il lit et écrit, ce qu’il fait quand même pour 80 % du temps, est plutôt un adepte, comme Xavier de Maistre, du Voyage autour de ma chambre. Le cas pur est ici Benda, pourfendeur des mauvais clercs – mais qui, étrangement, rejoint ici son vieil adversaire Bergson –, Benda qui refusait non seulement le tourisme mais aussi les promenades et recommandait en tout le statisme. Paulhan raconte qu’aux arènes de Lutèce il jouait aux boules assis. Simone de Beauvoir, dans La force des choses, rapporte qu’on avait amené Benda à Sidi Bou Saïd, mais qu’il avait refusé de quitter l’auto : « J’imagine, j’imagine », aurait-il dit. Simone, horrifiée, nous dit qu’elle n’aurait jamais voulu être ainsi, mais elle-même imagina beaucoup.

-

Friedrich Nietzsche. L’éternel départ, Maurice Nadeau-Louis Vuitton, 2014. Signe des temps, les disciples actuels de Nietzsche portent des pataugas ou des Nike, ils courent et marchent mais ne se promènent pas (Frédéric Gros, Marcher, une philosophie, Flammarion, 2011 ; Guillaume Le Blanc, Courir, Flammarion, 2015).

-

On lira En jardinant avec Bergson, de Michel Georges-Michel, paru chez Albin Michel en 1926, précurseur de la philosophie anecdotique.