Le cours de Pise d’Emmanuel Hocquard est l’ouvrage d’un poète du siècle, immensément libre, jamais conclusif, doué d’une oreille et d’un regard sûrs et rieurs.

Emmanuel Hocquard, Le cours de Pise. P.O.L, 614 p., 23,90 €

Ne vous y méprenez pas, ce Cours de Pise n’a rien à voir avec la ville universitaire du même nom, en dépit de quelques photos que vous apercevrez en feuilletant ce volume : une tour qui penche ; une curieuse pile de boîtes et d’hommes dont la verticalité semble faite en carton-pâte ; quelques poèmes, en hauteur forcément, ou écrits de main d’enfant – celui que fut Emmanuel Hocquard.

Plus sérieusement, ce « Pise » est l’acronyme de Procédure, Image, Son, Écriture (P.I.S.E.), soit l’intitulé de « leçons de grammaire » que le poète a données au fil de plusieurs années, de 1993 et 2005, à l’école des beaux-arts de Bordeaux. Le volume qui vient de paraître est la réunion très savamment recomposée de ses notes préparatoires qu’il appelle « conducteurs », un ensemble de cours et de travaux repris, réorganisés, enrichis d’un nombre considérable de citations répétées (dans le sens théâtral de répétition), d’anecdotes filées et de réflexions à l’horizontale, en surface, profondes et logiques, d’une cohérence absolue mais jamais totalisante. Au contraire, il ne s’agit dans ce « manifeste » (le mot est batailleur mais il lui va) que de séparer, discerner, détacher, sans jamais évaluer ni hiérarchiser, mais écouter, réapprendre à entendre. Emmanuel Hocquard n’utilise jamais le mot « système », il lui préfère ceux de procédure et de dispositif, qui laissent passer plus de jeu et de mobilité.

Les leçons sont nombreuses où Hocquard distingue humour/ironie, sujet/objet, dénotation/connotation, dehors/dedans, privé/public, morale/éthique, frontière/limite/lisière… par souci de rigueur et goût de la précision, en vertu d’une exigence qui n’est pas loin d’être synonyme de devoir de simplicité. Un mot = une chose. Comme les mathématiciens parlent de nombres premiers, qui ne peuvent être divisés que par 1 et eux-mêmes, le poète parle de mots premiers. La proposition paraît élémentaire, elle l’est, mais elle induit une esthétique très spécifique, qui vaut en poésie/écriture autant qu’en peinture/sculpture ; une physique de la langue ; une éthique où le je est un partage ; un plaisir sans cesse renouvelé car lié à l’enfance ; une forme de « clarté », même s’il préfère parler de « sincérité », avec une infinie prudence, cela va de soi.

Commençons par cette enfance, que l’on retrouve dans toute son œuvre, la mémoire de ce temps où le poète était un gamin polisson à Tanger, dans le détroit de Gibraltar. Petit, il jouait aux pierres renversées pour déjouer les scorpions ; grand, il puise dans son œuvre déjà publiée pour reprendre des extraits et parsemer ce Cours de Pise, soi-disant théorique, de ces micro-récits d’enfance, comme ceux-ci parsèment ses autres ouvrages, formant un jardin de merveilles éclaté et délicieux. Ces échappées distillent dans ce volume une espièglerie et une légèreté qui évitent à la fois le cours magistral, l’ennui et l’idée que le « savoir-faire soit en lui-même le gage de quoi que ce soit ».

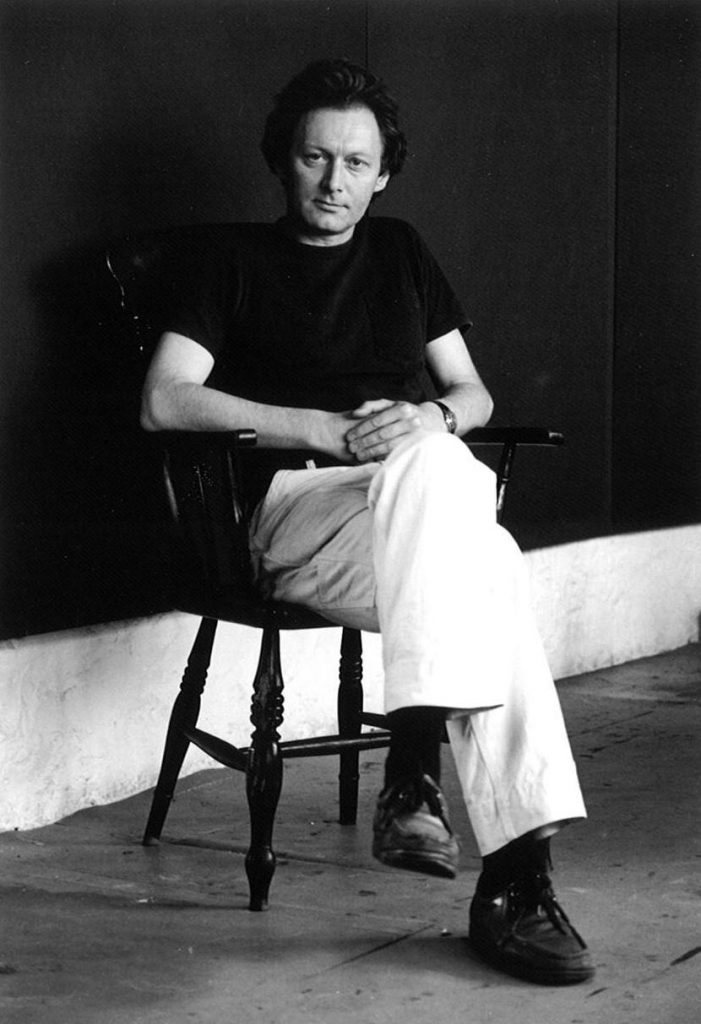

Emmanuel Hocquard © John Foley

Ces micro-récits sont composés dans un corps plus petit, repérable, tel celui qui s’intitule « Retour à l’apprentissage du langage ». Il faudrait être une pierre, ou un scorpion, pour ne pas goûter ceci : « Tout ce qui ne relevait pas de l’indispensable commerce des mots était abandonné au contact brut, sans langage avec la réalité des choses elles-mêmes ; l’émerveillement ou la peur sans nom. Le grincement de la grille, l’agitation de l’herbe au soleil sous le vent, la tortue centenaire peinte en rouge, l’odeur des bains de teintures verte, bleue ou violette pour la paille des paniers de Médé, et mille autres sensations et émotions : autant d’énigmes que la langue ne touchait pas. » « Sensation » et « émotion » sont des mots dont Hocquard use avec circonspection et économie, ce qu’ailleurs il justifie avec la plus grande finesse. Il fuit le flou comme il fuit le ton professoral.

Ce Cours de Pise est aussi rassembleur et collaboratif parce qu’Emmanuel Hocquard non seulement recopie des textes, mais rappelle le nom des artisans avec qui il a été éditeur et imprimeur, des poètes et écrivains dont il a nourri le travail et dont le sien s’est nourri, des philosophes et logiciens dont la pensée rejoint la sienne, des artistes dont le regard s’apparente au sien, des traducteurs qui furent passeurs quand il a invité des poètes américains à Royaumont, des anonymes dont il a saisi un geste ou une parole, des complices à qui il est redevable pour la préparation de ce Cours. La présence des autres est frappante dans ce livre : elle en fait un objet vivant et chaleureux. Quand Emmanuel Hocquard définit le destinataire comme « un ami, quelqu’un qui sait tendre l’oreille », ce n’est donc pas un vain mot, c’est une vérité activée, une conduite de vie choisie. Qui en veut la preuve peut se plonger dans les quatre index – des notions, des anecdotes, des titres, des noms – qui prolongent le livre sans l’achever ; ils sont bien plus que des outils, plutôt la reconnaissance de cette indispensable présence des autres et l’interprétation de la poésie comme le fruit d’une activité à plusieurs.

Il faut également lire la définition du je « anonyme » de Je me souviens de Georges Perec pour mesurer la force des affinités qui lient ces deux hommes, comprendre l’engagement d’Emmanuel Hocquard et son humanité. C’est dans ce sens-là, très subtil, très avisé, que son ouvrage, comme celui de Perec, est un livre « politique », un qualificatif qu’il avance avec autant de circonspection que d’acuité, loin du sens des journalistes. Toujours Hocquard transmet l’évidence, permet la compréhension et suscite l’élan du lecteur.

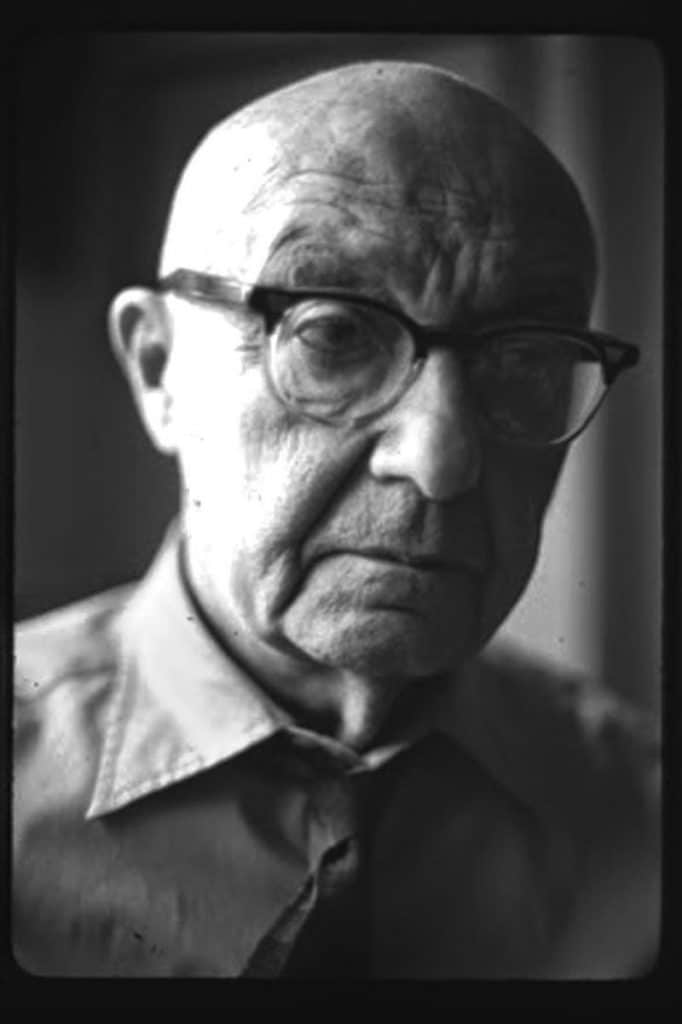

Raymond Chandler

Il le dit lui-même avec humour : sa galerie de portraits pourrait se résumer à ceux dont l’image est affichée sur les murs de son bureau, « cinq grand détectives du siècle » : Deleuze, Wittgenstein, Reznikoff, Gertrude Stein, Raymond Chandler (« fumant la pipe », précise-t-il). Un Français et quatre Américains nés entre 1874 et 1894. Ajoutez à ce quintette un éloge discret de l’ordinateur et vous comprendrez à quel point il se nourrit de l’aujourd’hui, du présent et d’un outre-Atlantique précisément daté, deux générations avant la sienne, et non pas du docte autrefois.

Emmanuel Hocquard est particulièrement sensible au poids et à l’ancienneté de la langue française, à son classicisme, ses règles, son ordonnancement, qu’il ne rejette pas, il a l’ouïe trop sensible pour ça. Il serait faux de dire qu’il est iconoclaste, pas non plus subversif, ce serait le minimiser et le ranger. Il conseille plutôt de se désaccoutumer, de se défaire, d’adopter le regard de l’idiot. « En français le poids de la tradition est écrasant, pour ne pas dire paralysant », explique-t-il, avant de poursuivre : « La langue que nous travaillons reste essentiellement une langue écrite, dont le niveau est très sensiblement différent de celui de la langue parlée qu’elle n’intègre qu’avec beaucoup de réticences. »

En toute logique, il récuse la « prétention insupportable » de l’ironie, de ce qu’il est convenu l’esprit français, « voltairien », dit-il, avant d’énumérer vingt-deux synonymes de « railler ». Son but est moins de s’affranchir des règles que de balancer par-dessus bord l’arrogance et l’académisme que contient le français, traverser l’Atlantique et exporter (voyez le nom de sa maison d’édition, Orange Export Ltd) une nouvelle faculté de voir. De décrire – un acte qu’il définit à merveille.

Au cœur du livre, Emmanuel Hocquard, diffuseur et transmetteur, s’arrête quelques instants sur la poésie objectiviste américaine. Il évoque la traduction par Jacques Roubaud de Témoignage (États-Unis 1885-1890), un immense poème de Charles Reznikoff paru chez Hachette/P.O.L. en 1981. Il ajoute entre parenthèses que le livre fut pilonné, mais ce n’est pas un simple coup de patte aux contraintes matérielles de l’édition. C’est une façon de refuser la mort économique et de pérenniser une école née après l’imagisme que William Carlos William résuma en « No ideas but in things ». Emmanuel Hocquard le traduit par « Traitement direct, brièveté, précision. […] Rien n’est antipoétique, pas même un évier de cuisine ou une savonnette neuve ».

Charles Reznikoff

Puis il définit et date avec une parfaite exactitude l’objectivisme, expliquant qui furent ses poètes, ce qu’ils recherchaient, pourquoi ils faillirent disparaître, furent mal connus, en quoi lui-même et les siens en sont les fils et les filles. En chemin, il glisse des réflexions sur le statut de poète-migrant et « l’Amérique, qui n’est pas un lieu déjà habité comme l’Europe ». Ce ne sont pas à proprement parler des pages d’histoire littéraire car l’expression induit le passé, le fini. Ce sont des pages qui affirment, perpétuent, reconnaissent une poésie des choses au sens fort, au sens où « concret » est adossé à « abstrait ». Déterminé, le poète refuse que ces précieuses avancées dans le langage soient « reléguées au magasin littéraire, rayon des articles de luxe ».

On voudrait avoir été élève à l’école des beaux-arts de Bordeaux pour l’entendre de vive voix. On voudrait jouer aux fléchettes avec lui, admirer la justesse de son tir et son art d’ajuster si exactement chaque mot, dépouillé de leur histoire, au sens « propre ». On espère avoir convaincu le lecteur qu’il s’agit d’un livre unique, durable et d’une grande bienveillance. Emmanuel Hocquard produit une impression rare : l’impression de lire une langue nouvelle, intacte.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)