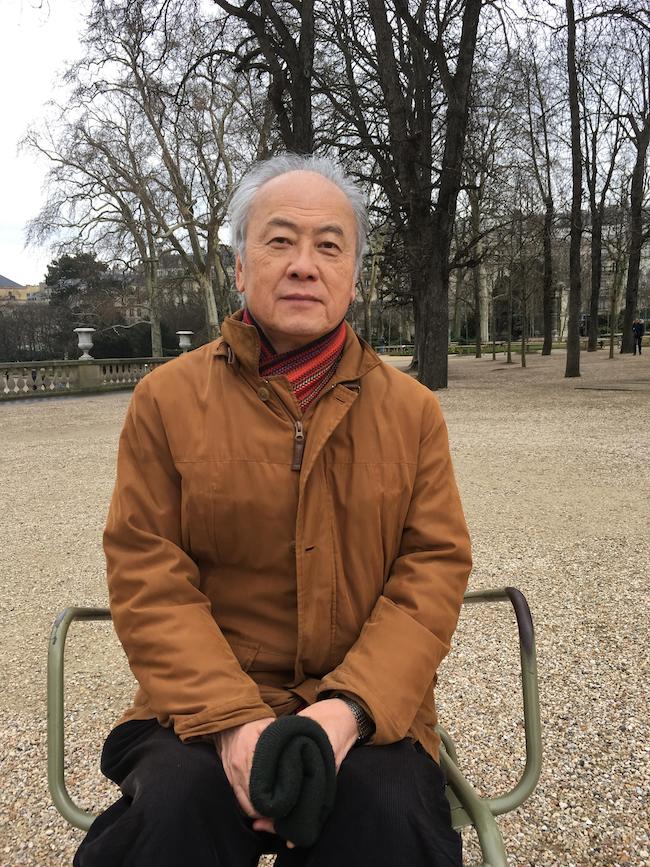

Dans son dernier livre, Dans les eaux profondes, le bain japonais, Akira Mizubayashi s’interroge sur le rituel du bain, lieu de partage d’une intimité familiale et publique pour le « sentô » (bain public), et ouvre une réflexion sur « l’impensé de tout l’édifice politique » japonais. À partir d’un article écrit en 1983 pour la revue Critique intitulé « Dans le bain japonais », Akira Mizubayashi offre dans une première partie une série de variations subtiles et poétiques sur le bain, la dimension intime, familiale et sociale qu’il recouvre. La deuxième partie, « Soixante-dix ans après », est plus décevante. Akira Mizubayashi livre une critique violente de la société japonaise actuelle pour laquelle il récuse le terme même de « société ». Si l’on peut comprendre cette critique nécessaire à l’égard d’un pays en crise démocratique, la comparaison récurrente avec la France semble souvent céder à la facilité et à la naïveté.

Akira Mizubayashi, Dans les eaux profondes. Le bain japonais. Arléa, 222 p., 19 €

Akira Mizubayashi

À l’ami français à qui il écrit une lettre d’accueil et de recommandation pour son voyage au Japon, Akira Mizubayashi annonce : « Sitôt que tu t’assiéras sur un des cousins carrés (zabuton) disposés autour d’une table basse placée au milieu de la pièce d’invités, peut-être entendras-tu parler du bain ». L’usage de la deuxième personne du singulier pour ouvrir le livre, l’adresse à cet ami français qui n’est pas nommé et dont on se sent immédiatement proche, le ton doux et prévenant du locuteur, emmènent le lecteur avec délicatesse vers un ailleurs. Akira Mizubayashi, qui semble jouer avec le cliché de la lettre au voyageur étranger, nous fait entrer dans sa maison, avec sa mère dont il souligne l’empressement à « [nous] procurer aussi vite que possible une sensation de bien-être », du dehors au dedans, du vestibule vers la surface habitée, la pièce à tatamis, jusqu’au bain.

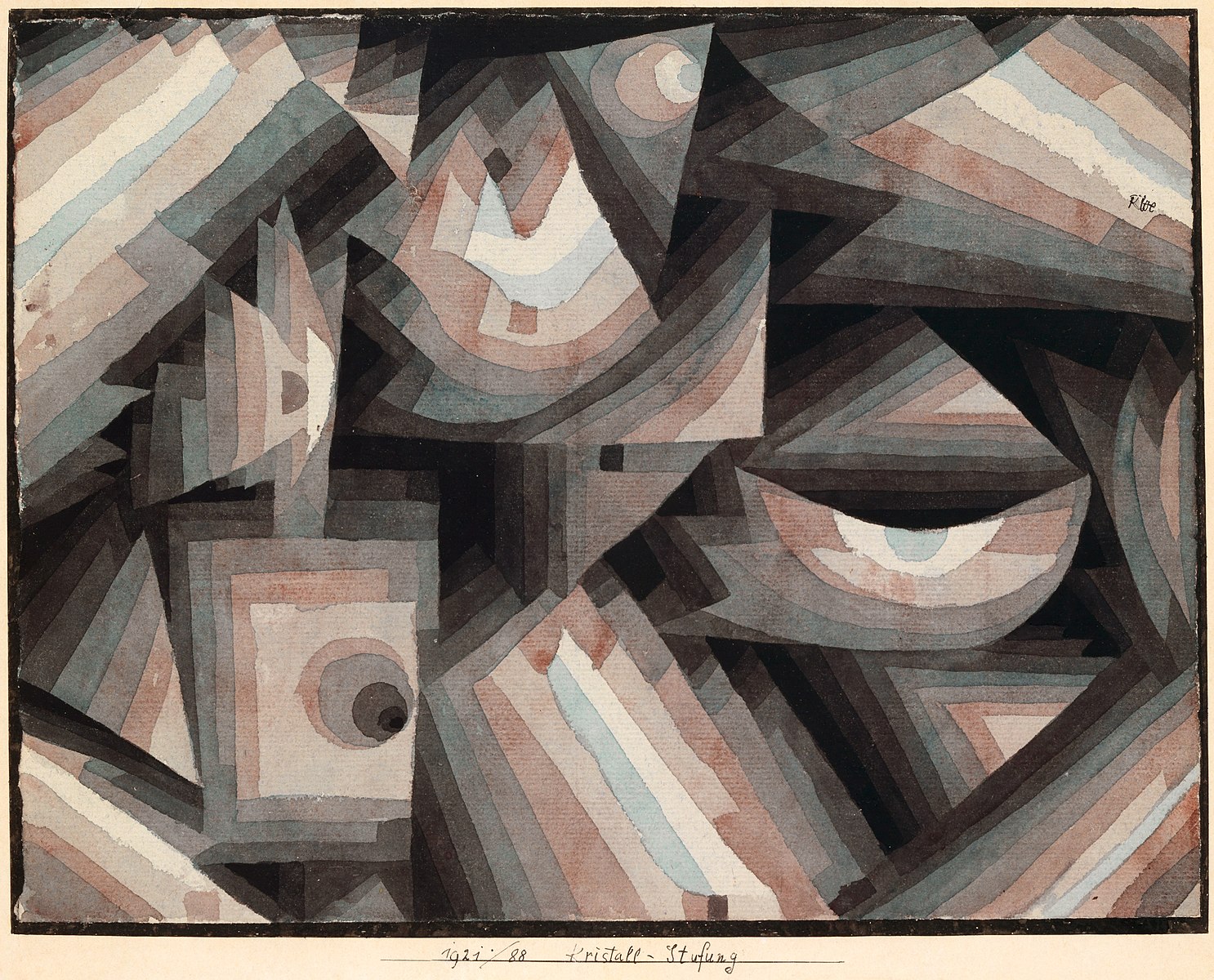

L’ouverture du livre, qui nous invite aux sens propre et figuré à entrer dans le bain japonais, est particulièrement envoûtante. « Représente-toi la scène » : Akira Mizubayashi, dans une langue mesurée et harmonieuse, livre les détails de la construction d’un espace étranger et d’un rituel qui pourrait surprendre le voyageur. Il lui ôte son « enveloppe » : « Comme le paquet japonais admirablement observé et analysé par Roland Barthes [1], le bain a, si j’ose dire, son enveloppe. Le sens du bain ne se trouve pas à son terme ; il traverse tout son processus ». Au-delà du lavage, le rituel du bain recouvre une fonction intime familiale et sociale, ainsi qu’une dimension sensuelle et voluptueuse, empreinte d’un raffinement et d’une poésie qu’Akira Mizubayashi décrit avec grâce dans la première partie du livre. Un peu à la manière d’Usbek et Rica évoquant leurs us et coutumes, il explique dans les moindres détails au voyageur étranger le rituel du bain et écrit, dans ces quelques lignes qui figurent parmi les plus belles du texte, la « jouissance physique et poétique » procurée par le bain : « Pour moi, c’est le moment du plus grand délassement et de la plus profonde jouissance : propreté, chaleur pénétrante de l’eau, odeur du bois humecté, parfum des peaux d’orange qu’on met parfois dans la baignoire, tout cela contribue à créer chez moi une très grande sensation de bien-être ». Le bain exalte les sens mais joue aussi une fonction interpersonnelle qu’Akira Mizubayashi décrit bien. Moment privilégié de partage de l’intimité familiale puisque le bain se prend en famille, il est aussi un lieu de partage social au « sentô », bain public et collectif, désormais presque absent du paysage japonais.

Le thème du bain apparaît alors comme particulièrement fécond et original pour penser la structure familiale et sociétale japonaise, son rapport à l’entre-deux, et les tensions entre l’intime et le collectif, l’espace public et l’espace privé, le corps nu et le corps érotique, le passé et le présent. Dans cette première partie, Akira Mizubayashi s’en empare à travers une variété de supports plutôt plaisante. Ses nombreuses analyses de séquences filmiques de Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki à Printemps tardif de Yasujiro Ozu en passant par Gran Torino de Clint Eastwood, entrecoupées d’évocations de souvenirs d’expériences personnelles, servent une pensée du bain qui s’étend à une réflexion sur les relations familiales, amoureuses, et sur la représentation des corps au Japon. Akira Mizubayashi joue avec ces évocations cinématographiques pour en faire de véritables variations graphiques et analytiques où l’on perçoit une sensibilité aigüe à l’image et à sa force symbolique et narrative. Chaque film évoqué est accompagné d’une reproduction d’une image de scène du bain qui instille dans l’analyse une grande puissance d’évocation visuelle. L’analyse du film de Mikio Naruse Nuages flottants, accompagnée de la magnifique photo de Kengo (Masayuki Mori) et Yukiko (Hideko Takamine) que l’on retrouve en couverture, permet à l’auteur de déployer une pensée du statut de la parole qui se libère au bain transformé alors en une sorte de « confessionnal profane ».

Assez grande, alors, est la déception suscitée par la seconde partie, « Soixante-dix ans après », de ces Eaux profondes, où Akira Mizubayashi s’écarte du cinéma et du bain pour se livrer à une analyse plus politique et historique du Japon. Si son analyse de la crise politique traversée par son pays d’origine et de la catastrophe de Fukushima, qui marque « le début d’une crise sans précédent de la fragile ‟démocratie” japonaise de l’après-guerre », est convaincante, les comparaisons avec la situation française le sont moins. Divisé en deux entre la mémoire du passé et l’analyse du présent, marqué par la séparation de soixante-dix années de vie et le passage du japonais au français, Dans les eaux profondes se trouve terni par une nostalgie aux échos pouvant parfois frôler des considérations réactionnaires. Ainsi, lorsque Akira Mizubayashi décrit « l’état de mollesse intellectuelle permanent » produit par le capitalisme et les divertissements qu’il induit au Japon, on regrette une analyse réductrice et schématique de la société contemporaine. Lorsqu’il écrit encore à propos de l’installation d’un pouvoir dictatorial que « les Japonais ne voient rien, n’entendent rien, ne sentent rien, avalant à satiété les sottises divertissantes diffusées par les pires canaux médiatiques », on s’interroge. L’expression « les Japonais » n’est-elle pas essentialisante et simplificatrice ? L’analyse politique et historique manque de rigueur, et le pessimisme qui s’en dégage pèse sur l’ensemble du livre.

De même, lorsque Akira Mizubayashi prend pour exemple de la vitalité démocratique française l’université vue comme « forteresse imprenable » ou le Collège de France, un des lieux de « dissidence intellectuelle », on s’interroge sur la pertinence de ces exemples et surtout sur l’absence de regard nuancé qui évacue toute une tradition critique de l’université française, Bourdieu notamment. « Pour se convaincre de la vitalité du débat sur ce sujet en France, il suffit d’ouvrir tel ou tel numéro de Philosophie magazine ou de Sciences humaines par exemple » : les magazines cités constituent-ils de véritables lieux de débats démocratiques ? Là aussi, on regrette une absence de culture critique des médias et, plus largement, l’absence d’une analyse plus précise « des Français » et « des Japonais ». De même, est-il pertinent de comparer deux pays dont le rapport à la nature et à la culture est – comme a pu notamment l’évoquer l’ethnologue spécialiste du Japon, Augustin Berque – fondamentalement différent ?

Les analyses linguistiques et littéraires auxquelles Akira Mizubayashi revient à la fin du livre souffrent moins de ces généralités embarrassantes. Ainsi, l’analyse du passage de la langue japonaise au français, déjà évoqué dans Une langue venue d’ailleurs (2011), offre un regard subtilement engagé sur la question du langage. C’est donc sans nul doute autour de cette réflexion sur la langue, matière première de l’écrivain, et sur l’analyse de textes et d’images, qu’Akira Mizubayashi, écrivain mais aussi professeur de lettres, construit son terrain de réflexion le plus riche et le plus convaincant.

-

Roland Barthes, L’Empire des signes, Skira, 1970.