Revoici Moby Dick et notre baleine blanche bien-aimée, notre divine amie redoutée, celle dont « le cerveau illumine le monde », comme l’écrit Melville au début d’un autre roman fou : Mardi.

Herman Melville, Moby Dick. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Philippe Jaworski. Gallimard, coll. « Quarto », 1 024 p., 25 €

À l’occasion d’une nouvelle et très belle publication de Moby Dick en un volume « Quarto » (Gallimard), traduit et édité par l’excellent Philippe Jaworski, et accompagné par une féerie de notes, d’illustrations et de riches commentaires, voici que nous reviennent tous les éclats de nos lectures de Melville, voici que la baleine s’avance avec sa mémoire infaillible, avec sa bibliothèque intérieure dans laquelle nos vies sont archivées, avec son « grand Art de Dire la Vérité », comme l’écrit Melville à Hawthorne en jouant de solennelles majuscules d’ironie.

Oui, voici qu’on se met à relire Moby Dick comme à chaque fois, emporté, à l’image d’Ismaël, par le dilemme entre le suicide et la mer, et qu’on choisit la mer, c’est-à-dire l’embarquement dans la lecture. Et puisqu’on a déjà lu trois, quatre fois, et dans d’autres traductions, ce livre-destin, voici qu’affluent, en même temps que ses chapitres, d’autres livres, d’autres phrases, d’autres joies débordantes, d’autres détails, d’autres trésors.

On se souvient alors d’un passage de Pierre ou les ambiguïtés, le livre que Melville écrit juste après Moby Dick (étrange roman qui, en un sens, raconte mystiquement ce qui s’est passé pendant l’écriture du livre-cachalot) : « La parole qu’il écrivait n’avait de sens que dans la mesure où il était en quelque sorte déjà mort, dans la mesure où cette parole flottait au-delà de sa vie et au-delà de son existence. »

Et alors, par association d’idées – par amour –, voici qu’on pense à une scène du livre, une minuscule vignette du chapitre LXXXV intitulé « La fontaine » : on l’attend, on la guette et on la retrouve inaltérée, toujours aussi belle, toujours nouvelle : alors qu’il médite sur le jet qui surmonte la tête de la baleine et « asperge les jardins de l’abîme de pluies du plus fin mystère », alors qu’il se demande si cette pluie est de l’eau ou seulement de la vapeur, et si même elle est vénéneuse ou bénéfique, Ismaël, à travers le flux de sa rêverie scientifique, se met à disserter loin, très loin, sur la nature même de la pensée : « Et je suis persuadé que toujours, du front des êtres profonds et pondéreux – Platon, Pyrrhon, le diable, Jupiter, Dante, etc. – monte un ruban de vapeur à demi visible lorsqu’ils sont occupés à produire d’insondables pensées. »

Arrive enfin la scène que j’aime : « Un jour que je composais un court traité sur l’Éternité, j’eus la curiosité de placer un miroir devant moi, et je vis bientôt s’y réfléchir une étrange ondulation serpentine au-dessus de ma tête. » C’est d’une grande clarté : en écrivant, on devient la baleine (mais n’est-ce pas aussi une auréole, cette « étrange ondulation »?). Puis Ismaël se décrit en train d’écrire le livre qu’on lit, buvant des tasses de thé brûlant qui lui mouillent le front, « plongé dans mes méditations », écrit-il, « sous les minces bardeaux de mon grenier ».

C’est ce que je préfère durant ma traversée de Moby Dick, et de tous les livres : ces moments où l’on aperçoit la tête du narrateur par le hublot. Voir l’écrivain écrire le livre qu’on est en train de lire, c’est le grand mystère. Et cette fois-ci, on s’attarde aussi sur un détail splendide du chapitre CX où Quiqueg se met à sculpter le couvercle de son cercueil (lequel, on le sait, deviendra la nacelle résurrectionnelle d’Ismaël). Les figures et dessins qu’il y sculpte copient les « tatouages sinueux » qui ornent son corps. « Or, écrit Melville, ces tatouages étaient l’œuvre d’un défunt prophète et voyant de son île, qui avait ainsi composé, au moyen de ces caractères hiéroglyphiques, une théorie complète des cieux et de la terre, et un traité mystique sur l’art d’atteindre la vérité ».

Ce « traité mystique sur l’art d’atteindre la vérité », n’est-ce pas, en un sens, Moby Dick, c’est-à-dire le livre même que nous lisons ? Oui, cette fois-ci, notre lecture réveille une dimension qui appartient moins à la métaphysique qu’au secret de la littérature, à savoir que celle-ci ne s’entretient que d’elle-même, et qu’elle dispose, dans chacune des phrases qui se tracent à travers elle, l’image même de ce qui l’anime. Les tatouages du roi Quiqueg, ce sont les phrases du livre.

Et avec cette scène, avec la traduction de Philippe Jaworski, nous entendons bien (nous entendons mieux qu’avec Giono, par exemple, une traduction pourtant géniale et inspirée) à quel point le phrasé de Melville, à quel point la scansion folle et bégayante d’Ismaël est travaillée, comme l’énigmatique charpentier du Pequod, par un « humour antédiluvien, claudicant, au souffle asthmatique ». Oui, cet humour rapiécé, bigarré, énorme et grinçant (Melville va jusqu’à dire que ce charpentier veillait jadis sur l’arche de Noé) soulève toutes les phrases de Moby Dick, et les porte jusqu’à nous, aujourd’hui, à travers les nervures d’une métaphysique bricolée de toutes pièces par Melville depuis sa lecture enragée de Shakespeare et son déchiffrement, tout aussi énervé, de saint Paul.

Il y a les scènes hallucinées avec le « spermaceti » que les marins passent leurs matinées à étreindre, à pétrir jusqu’à l’extase (car Moby Dick est aussi le récit tout à la fois endiablé et comateux d’un rapport sexuel avec l’immensité de ce qui nous échappe). Lire est une dépossession érotique, un sortilège empli de félicités et de dangers : « Car alors, emporté par le monstre agile toujours plus loin dans les profondeurs frénétiques de la troupe, vous dites adieu à toute vie circonspecte et pénétrez dans un monde qui n’est que vertige et délire. » (Autrement dit : vous qui entrez dans la lecture de Moby Dick, abandonnez toute attache, quittez la raison, laissez-vous entraîner par un amour sans limites.)

Et puis il y a ces phrases insensées, venues du plus lointain des narrations, nées d’un temps qui n’a pas de commencement, des phrases qui se mesurent dans ma tête avec celles, par exemple, de Lautréamont : « Vite, qu’on me donne une plume de condor ! Qu’on me donne aussi le cratère du Vésuve pour encrier ! » – ou bien : « Là, je sens le gris chaos de Saturne rouler sur ma tête ; j’entr’aperçois de vagues et tremblantes images des éternités polaires ».

Et nous retrouvons, comme à chaque lecture, notre scène préférée, une scène stupéfiante, nichée, loin du combat titanesque entre Achab et la Baleine, à l’intérieur d’un souvenir d’Ismaël (et Moby Dick ne raconte-il pas l’histoire de quelqu’un qui descend à l’intérieur de lui-même, comme Jonas ?). Bref, cette scène, par ses couleurs, semble venir tout droit des premiers romans de Melville, Typee ou Omoo. Elle demeure souvent inaperçue, on la croit peut-être secondaire. J’ai envie de la raconter en détail, comme si je réécrivais à mon tour le livre.

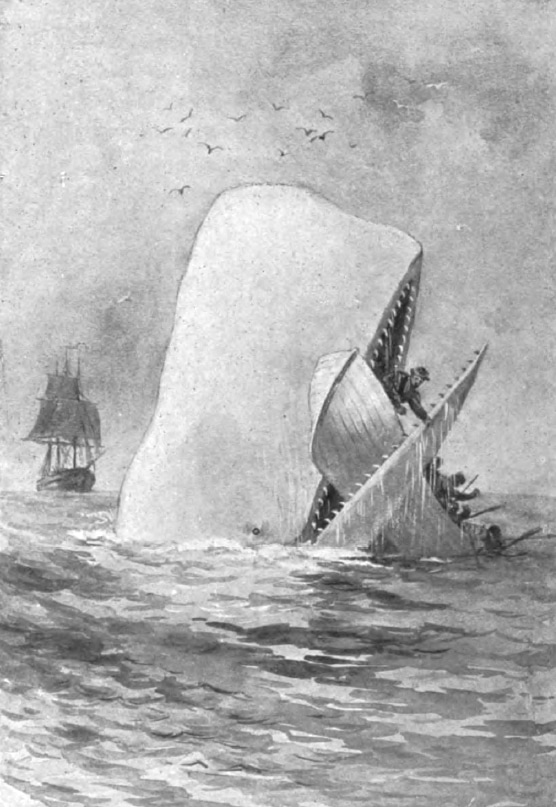

Ismaël aborde une île des Arsacides où le roi cannibale Tranquo a transporté sur une petite colline le squelette d’un grand cachalot dont les os ont séché au soleil : abrité sous un temple de palmes, enveloppé de vigne et de lierre, le squelette a été aménagé en chapelle royale par les prêtres de Tranquo ; son crâne est devenu un autel, d’où s’échappe un jet de fumée sacrificielle. D’étranges hiéroglyphes sont gravés sur les vertèbres, formant une écriture sacrée ; et à l’intérieur de cette « tête mystique », comme l’appelle Melville, la flamme sur laquelle veillent les prêtres illumine la jungle jusqu’à la cime des cocotiers, comme la torche vacillante des chamans éclaire les parois de la grotte de Lascaux, faisant apparaître les esprits-animaux.

Ismaël pénètre à l’intérieur du squelette en s’ouvrant le chemin avec une baguette verte : il se fraye un passage à travers les côtes et, comme Thésée dans le labyrinthe de Minos, déroule une pelote de ficelle afin de retrouver la sortie. Le voici qui parcourt cette cathédrale d’os avec l’idée de la mesurer, au grand scandale des prêtres de l’île, pour qui le dieu ne doit pas être ramené à une quelconque dimension ; puis il reporte ces mesures sur son bras droit : elles y sont tatouées.

Scène d’une importance capitale, qui met en jeu la rencontre avec le sacré et sa profanation. Scène sacrificielle où Ismaël devient prêtre. Scène qui prophétise, en termes ésotériques – sur ce plan réservé où ont lieu les initiations –, l’objet secret, presque impensable, de Moby Dick. Entrer dans la baleine (dans la divinité), n’est-ce pas en effet le sujet du livre ? Et celui-ci serait donc toujours déjà écrit sur le bras d’Ismaël ?

Rendez-vous compte : l’histoire de Moby Dick est celle d’un déchiffrement, la main s’écrit elle-même, il faut trouver une langue pour dire la vérité de ce qui est tatoué sur nos corps (sur le bras d’Ismaël, sur le torse de Quiqueg, sur nos fronts épuisés, rieurs, émerveillés) – il faut traduire l’inlassable plongée en nous-mêmes.

Il y a toujours une île ou une fontaine au milieu de notre vie, de nos amours, de notre prière. Nous avançons vers cette vision, et même si elle se dérobe, son parfum est si frais sur notre poitrine qu’il nous semble alors incontestable que la vie existe, qu’elle nous comble malgré les souffrances, et que toutes les vérités scintillent autour de notre tête comme une auréole de farce : il existe un point où le sacré est drôle ; et ce n’est pas parce qu’il est drôle qu’il n’est pas sacré : le sacré existe en même temps que la drôlerie. Dieu, s’il existe, s’enivre le soir en compagnie du diable, et ils commentent ensemble leur lecture de Moby Dick.

Voilà, on le sait tous : lire Moby Dick mobilise l’entièreté de la bibliothèque (et la déplace), l’entièreté de l’existence (et la renouvelle). Cette fois-ci, grâce à Philippe Jaworski, je suis sensible à la dimension littérale du récit : je ne me dis pas que Melville raconte quelque chose de plus profond qu’une chasse à la baleine, je me contente de cette chasse, elle me donne tout.

On dit toujours que Moby Dick est plus qu’un récit maritime ; mais c’est bel et bien une aventure de marins, et le soin nautique apporté par Philippe Jaworski à la traduction ne l’encombre pas : au contraire, elle agrandit encore sa qualité poétique, elle élargit sa tonalité biblique. Les marins sont là, dès l’origine : que le combat qui les traverse soit plus grand qu’eux, c’est l’évidence, mais nous en sommes tous là, marins ou pas (et d’ailleurs, les marins sont aussi en nous).

Comme le rappelle Claude Minière dans son merveilleux Encore cent ans pour Melville (Gallimard, coll. « L’Infini »), brève et fulgurante méditation sur l’avenir de Melville (sur la génialité encore impensée de ce qui se joue à travers son nom) : « Les marins eux aussi “sont dans le blanc” en quelque sorte, all ghosts rising in a milk-white fog – “tous les fantômes montant dans le brouillard couleur de lait” ».

Autrement dit, la lumière qu’ils cherchent leur vient de la Baleine, dont ils sont les enfants égarés : à la fin, Ismaël, en s’auto-consacrant orphelin (c’est le dernier mot du livre), ressuscite en tant que narrateur. C’est en ayant perdu le lien avec sa parenté qu’on trouve la voie, comme dans le Livre de Job : « Et je me suis échappé, moi seul, pour t’en apporter la nouvelle. »

À un moment, sur le pont du Pequod, en pleine tourmente, Achab s’adresse au feu, à l’esprit du feu qui dans son âme concentre le maléfique, c’est-à-dire les flammes de la destruction, et coïncide dans son cauchemar avec la baleine – « le diable blanc », dit-il – dont le feu clair brûle et consume l’ensemble de ce qui est engendré. Achab invoque un souffle qui le délivrerait de toute domination ; il défie l’immensité elle-même, et avec elle la Création : « Au milieu de l’impersonnalité générale, ici se tient quelqu’un », dit Achab dans la traduction de Giono. Il ajoute : « Quelqu’un de royal est en moi » (ce que Jaworski traduit ainsi : « Au milieu de l’impersonnel par toi personnifié se tient une personne […] cette personne royale vivra en moi »).

C’est ce quelqu’un de royal que j’entends dans toutes les voix qui me plaisent. C’est cette personne au milieu de l’impersonnel que j’écoute à mon tour, en lisant Moby Dick, en lisant tous les livres.