Dans Matière et mémoire, publié en 1896, Bergson examinait la neurologie de son temps et critiquait l’identification, implicite ou explicite, de l’esprit et du cerveau que réalisait cette discipline. Il distinguait les opérations de la mémoire et celles du cerveau, et l’esprit de la matière. Il proposait sa fameuse théorie des « deux mémoires » – mémoire-habitude et mémoire-souvenir – sur la base de laquelle il développait sa version du dualisme, et affirmait que le cerveau n’est pas essentiellement un organe de connaissance, mais un organe d’action, inscrit dans la durée, à la fois vie biologique et vécu de conscience. Cela revenait à s’opposer par avance à deux thèses majeures de la recherche sur les phénomènes mentaux au XXe siècle : la théorie de l’identité esprit-cerveau et l’idée que le cerveau a une fonction avant tout cognitive.

Henri Bergson, Histoire des théories de la mémoire. Cours au Collège de France 1903-1904. Édition d’Arnaud François. PUF, 392 p., 29 €

Thérèse Collins, Daniel Andler et Catherine Talon-Baudry (dir.), La cognition. Du neurone à la société. Gallimard, coll. « Folio Essais », 727 p., 14,90 €

Emmanuel Fournier, Insouciances du cerveau précédé de Lettre aux écervelés. L’Éclat, 178 p., 18 €

Siri Husvedt, Les mirages de la certitude. Essai sur la problématique corps/esprit. Trad. de l’américain par Christine Le Boeuf. Actes Sud, 406 p., 23,50 €

Élu au Collège de France en 1900 dans une chaire de philosophie grecque, Bergson professa en 1903-1904 un cours sur l’histoire des théories de la mémoire, qui, à la différence de son essai de 1896, parle peu de la physiologie et discute les théories philosophiques de la mémoire, de Platon et Aristote à Taine, en passant par Plotin, Descartes, Spinoza, Leibniz, Cabanis. Il entend montrer que même les philosophes matérialistes ne sont jamais parvenus à faire de l’identité de l’esprit et du cerveau plus qu’une hypothèse, et que les théories du parallélisme psychophysique et de l’épiphénoménisme sont des théories métaphysiques qui ne reposent sur aucune base empirique. Il enfonce le clou dualiste. On a loué Bergson pour avoir suivi de près la science de son temps. Mais c’est toujours pour l’interpréter en métaphysicien spiritualiste. Il est assez curieux, mais aussi assez significatif, que Bergson dans ce cours (mais pas dans Matière et mémoire) ne mentionne qu’une seule fois, sans le discuter, son collègue du Collège de France Théodule Ribot, le plus grand psychologue de son temps, qui avait publié en 1888 un ouvrage influent sur le sujet, Les maladies de la mémoire, et esquissé la différence entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, que reprendra plus tard le psychologue cognitif Endel Tulving. Ribot, qui avait un goût philosophique très sûr et dirigeait la Revue philosophique, n’aimait guère Bergson. Il confia un jour au jeune Julien Benda, qui préférait écouter ses cours plutôt que ceux de l’auteur de La pensée et le mouvant, et qui s’inquiétait de l’influence néfaste qu’avait sa philosophie : « Il faut vous résigner, […] il y en a pour cinquante ans du retour du mysticisme dans la philosophie. Péguy, à qui je rapportai ce mot, me répliqua avec hauteur : ‟Il s’est trompé, il y en a pour plusieurs siècles” » (La jeunesse d’un clerc, Gallimard, 1969, p. 41). Bergson n’est pas Maître Eckhart, encore moins saint Jean de la Croix : il est, avec son chapeau melon, ses bottines et son air perpétuellement absent du monde, un mystique discret, mais un mystique nonobstant. La mémoire n’est pas dans le cerveau. Elle est dans le monde, avec la durée, autre nom de l’âme du monde, de Plotin à Schelling et Ravaisson. Un siècle plus tard, le mysticisme bergsonien et les autres mysticismes sont en effet toujours là. Madame Guyon, si austèrement quiétiste, s’est seulement vêtue d’autres habits.

Trouvera-t-on un antidote dans les progrès des sciences cognitives, qu’examine le volume collectif La cognition, dirigé, comme jadis un volume du même nom dans la même collection (Introduction aux sciences cognitives, Folio 1986), par Daniel Andler, infatigable Monsieur Loyal des sciences cognitives ? C’est une petite encyclopédie de poche, écrite par des chercheurs de premier plan, qui rapportent les progrès les plus récents des neurosciences, de la psychologie du développement, des relations entre la biologie de l’évolution et la psychologie, des travaux sur l’action, la vision, le langage, la perception et la décision, la conscience, la rationalité et les émotions. La variété des domaines et les découvertes, souvent cruciales, en neurosciences sont détaillées et évaluées. Un bergsonien d’aujourd’hui s’y reconnaîtrait-il ? Sans doute pas, en dépit de ceux qui voudraient nous faire croire que Bergson fut un précurseur des sciences cognitives. Des travaux remarquables dans le domaine de l’action, comme ceux de Marc Jeannerod, sans doute le plus grand neurophysiologiste français du XXe siècle et le plus philosophe d’entre eux, ne confirment pas l’idée bergsonienne d’un souvenir « pur » ni celle de schèmes d’action détachés de toute représentation spatiale du mouvement. Au contraire, les travaux dans ce domaine ont confirmé que l’action suppose le traitement de représentations d’un but et l’usage par l’organisme de « cartes cognitives ». Le primat des schèmes spatiaux ne titillera sans doute pas les néo-bergsoniens qui aimeraient que les agents aient l’intuition de la durée.

Dans le même volume, on trouvera aussi d’excellents chapitres sur l’action, la décision et la rationalité, ainsi que sur les relations complexes entre la cognition et la culture. Par rapport aux travaux du même genre produits dans le passé, on appréciera que le ton conquérant et impérialiste qu’avaient jadis adopté les praticiens des sciences cognitives, dont on attendait mainte merveille, ait en partie disparu. Conséquence peut-être de leur institutionnalisation, qui les voit logées dans les laboratoires interdisciplinaires, les présentations contenues dans ce volume sont sobres, pédagogiques, prudentes dans leurs conclusions, claires dans leurs exposés des résultats scientifiques et des méthodologies. Le fait que les débats de jadis – comme celui qui agitait le Landerneau entre une intelligence artificielle (IA) « symbolique » ou « classique » et une intelligence artificielle « connexionniste » – se soient atténués montre que les sciences cognitives ont atteint leur maturité. Les données sont exposées par un groupe de chercheurs dont la compétence est incontestable, dans un langage accessible. Ce volume se compare sans difficulté aux meilleures présentations scientifiques du domaine et sera un très bon instrument de travail.

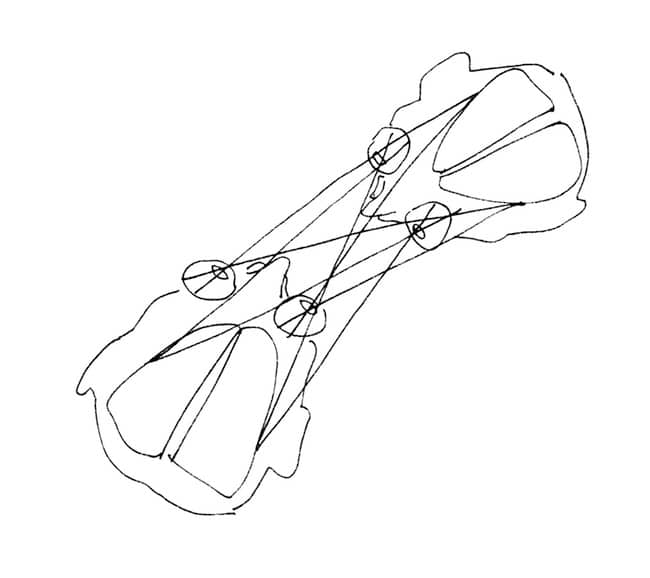

© Emmanuel Fournier

Mais autant il y avait, chez Bergson, trop de (mauvaise) philosophie, autant il n’y en a pas assez dans ce livre, en dépit de l’opinion, exprimée avec candeur par le directeur du volume dans son introduction, selon laquelle « la place de la philosophie dans les sciences cognitives est désormais assurée » (p. 50). Pourtant, les questions épistémologiques et métaphysiques qui ont occupé la philosophie de l’esprit depuis un demi-siècle brillent plutôt par leur absence. Qu’est-ce qui fait, par exemple, qu’une discipline donnée – neurosciences, IA, robotique, psychologie, linguistique ou anthropologie – relève de la « cognition » ? Est-ce parce que toutes ces disciplines ont plus ou moins pour objet l’esprit et le traitement de l’information ? Ce n’est pas absolument clair pour l’anthropologie ou la linguistique. Qu’est-ce qu’une explication « cognitive » d’un phénomène donné ? une explication qui pose un niveau intermédiaire entre ce que le psychologue David Marr appelait jadis le niveau « computationnel » décrivant la tâche cognitive à accomplir et le niveau neuronal ou physique ? Mais alors quel est le statut ontologique de ce niveau intermédiaire : relève-t-il du mental ou d’une limite du mental ? Les discussions sur le réductionnisme, explicatif et ontologique, sont évacuées, et si le volume nous promet d’aller « du neurone à la société », le lecteur qui espèrerait trouver des contributions aux sciences sociales reste sur sa faim, malgré un intéressant article sur les comportements mimétiques. On regrettera aussi qu’il n’y ait pas de chapitre sur la métacognition. Une autre des questions que discutent habituellement les philosophes est celle de savoir si la rationalité est normative : les structures et modèles que la logique et la théorie des probabilités tiennent pour « rationnels » sont-ils supposés prescrire ou guider le comportement ? Cette question est centrale dans les travaux de méta-éthique, mais elle affleure aussi à un niveau moins abstrait quand il est question des « nudges » (p. 456) : quand on constate que les agents dans des prises de décision sont sujets à des biais qui vont les conduire à des choix irrationnels ou défavorables, faut-il les contraindre pour qu’ils prennent la « bonne » décision ? Ici le problème du libre arbitre et des usages éthiques intervient. Ce problème n’est pas ignoré dans les chapitres du livre qui traitent des origines évolutionnaires de la morale et de la culture et dans l’intéressant chapitre final sur les sciences cognitives et leurs applications dans l’éducation et dans la vie sociale, mais force est de constater que la réflexion éthique normative y fait considérablement défaut. Ce n’est pas, dira-t-on, aux savants de poser ces questions. Mais si ce n’est à eux, que fait la philosophie dans ce panel de disciplines ?

© Emmanuel Fournier

C’est ce vide philosophique que cherchent à occuper ceux qui, comme Emmanuel Fournier, entendent ridiculiser les sciences cognitives pour les erreurs de catégorie qu’elles commettent quand elles réduisent la pensée au cerveau. Mais, aiment-ils à rappeler, on ne pense pas avec son cerveau. Jadis, les disciples de Wittgenstein dénoncèrent dans les conceptions de la pensée comme représentation mentale les confusions des « cognitivistes ». Mais toutes les explications cognitives du comportement ou de la pensée ne recourent pas à la thèse, naguère défendue par Jerry Fodor, d’un « langage de la pensée » interne au cerveau, manipulant des symboles dotés mystérieusement de sens. Emmanuel Fournier écrit élégamment et avec talent, dans le style de son amusante Philosophie infinitive (L’Éclat, 2014), une sorte de journal métaphysique plein de fusées. Peu de raisonnements cependant, mais des litanies sur la décérébration dont nous serions victimes en étant réduits à nos cerveaux, à nos physiologies neuronales et sur notre statut de victimes de « l’ordre cérébral ». En fait, ce livre donne plutôt envie de retourner au précédent : car, contrairement à ce que soutient Emmanuel Fournier, plus on en sait sur le cerveau et la cognition, mieux on est armé pour comprendre les déterminismes qu’ils révèlent et y échapper. C’est là que l’on aurait aimé que le précédent livre dissipe un peu plus les spectres réductionnistes.

C’est aussi un hymne à la liberté, au vécu, à la conscience, à la liberté des femmes qu’oppriment selon elles les sciences du cerveau que la romancière Siri Hustvedt entend déclamer dans Les mirages de la certitude, à coup de name dropping. Il est vrai que quand on lit les ouvrages triomphalistes du genre de celui de Steven Pinker sur la cognition (Comment fonctionne l’esprit, Odile Jacob, 2000) [1], on a envie de donner raison à Hustvedt. Mais heureusement le choix entre béatifier les sciences du cerveau et les vouer aux gémonies n’a pas lieu d’être. Elles envoient plutôt nos âmes au Purgatoire.

-

Steven Pinker est aussi l’auteur du livre le plus con de l’année, Enlightenment Now, Allen Lane, New York, 2018, que le docteur Pangloss ne renierait pas. Bill Gates l’a appelé « my favorite book of all time ».