Une philosophie de la bêtise est-elle possible ? Oui, répondait Alain Roger dans son Bréviaire de la bêtise, précisément parce qu’elle ne se définit pas aisément.

Le personnage de Joseph Prudhomme, dessiné par Henri Monnier

Votre livre Bréviaire de la bêtise (Gallimard, 2008) est à mes yeux le plus grand livre sur ce sujet, et la seule véritable investigation systématique et menée d’un vrai point de vue philosophique du phénomène de la bêtise. Comme vous le notez en introduction de ce livre, la bêtise est un thème littéraire classique autant que contemporain, et il y a de nombreux essais sur la bêtise, de nombreuses anthologies, mais leur bilan théorique est modeste. Pourquoi est-il si difficile d’écrire une philosophie de la bêtise ? Est-ce parce que, comme beaucoup le soutiennent, on ne peut pas définir la bêtise ?

Je ne crois pas qu’on ne puisse définir la bêtise, sinon je n’aurais pas entrepris ce livre. Mais cette définition est ardue et j’ai été tenté moi-même, à plusieurs reprises, de capituler devant les difficultés. En dépit de quelques tentatives, qu’il faut d’ailleurs porter au crédit des écrivains (Jean Paul, Flaubert, Musil), la bêtise n’a, à ma connaissance, jamais fait l’objet d’une investigation systématique, et sa définition reste obscure et confuse. La philosophie, dont la fonction, selon Nietzsche, serait pourtant de « nuire à la bêtise » (Le Gai Savoir, Livre III, § 328) et donc, d’abord, de la déterminer, a failli à sa tâche puisque, comme le souligne Deleuze, elle s’est, au contraire, obstinée à l’évacuer de son champ réflexif pour lui substituer d’autres cibles, sans doute plus accessibles, l’erreur, l’illusion, etc. Il est significatif qu’un dictionnaire récent, par ailleurs remarquable (Vocabulaire européen des philosophies, sous la direction de Barbara Cassin, Seuil, 2004), n’accorde aucune place à la bêtise (on saute de « Beruf » à « Bien-être »).

Les publications, pourtant, ne manquent pas qui se donnent la bêtise pour objet, depuis quelques décennies. L’Essai sur la bêtise (PUF, 1975) de Michel Adam constitue certainement la contribution la plus élaborée, mais, en dépit de multiples suggestions et d’une typologie assez sophistiquée, il n’apporte aucune réponse décisive à la question essentielle : qu’est-ce que la bêtise ? Les opuscules de Georges Picard (De la connerie, José Corti, 1994) et de Jean-Michel Couvreur (La bêtise se soigne-t-elle ?, Pleins Feux, 2004) ne sont que d’aimables pochades. Quant à La bêtise (Grasset, 1985) d’André Glucksmann, il s’agit d’un pamphlet, rédigé dans l’humeur et surtout sans l’humour qui, seul, permet à la philosophie de nuire à sa propre bêtise. L’axiome de ce piteux règlement de comptes (le socialisme, c’est la bêtise) est à peu près aussi consistant que celui de Michel Henry (La barbarie, Grasset, 1987) – le socialisme, c’est la barbarie –, cela n’offre évidemment aucun intérêt pour une théorie de la bêtise, et situerait plutôt Glucksmann du côté des Prudhomme et Perrichon de la philosophie politique.

Mon hypothèse est que la définition de la bêtise pourrait relever de la logique, sans qu’il soit nécessaire de déployer le dispositif, lourd et rébarbatif, du formalisme logico-mathématique. Nul, à ma connaissance, ne s’est encore engagé dans cette voie, qui conduit non pas à dénoncer l’irrationalité de la bêtise, comme si celle-ci enfreignait les lois de la raison, mais à montrer, au contraire, qu’elle s’autorise de celles-ci, qu’elle s’en réclame avec fatuité, au point d’apparaître, dans ses formes les plus éloquentes, comme l’hyperbole du principe d’identité et son exhibition péremptoire : « un sou est un sou », « les affaires sont les affaires », « un Juif, c’est toujours un Juif, on aura beau dire » (Albert Cohen, Belle du Seigneur, pour cette dernière proposition).

Il me semble que vous donniez, au fil du livre, une définition de la bêtise, mais plutôt à travers des exempla qu’au moyen d’une définition en forme. Il me semble que votre définition de la bêtise a deux composantes principales. La première est ontologique : la bêtise est la manifestation d’une certaine conception de l’être et de la réalité. Je caractériserais volontiers votre approche de la bêtise de post-deleuzienne. Vous partez de ces pages fameuses de Deleuze dans Différence et répétition, où il distingue le problème de la bêtise de celui de l’erreur, commente Bouvard et Pécuchet et voit dans la bêtise un « fond sans fond », et soutient que la bêtise pose le problème de l’individuation. C’est cet être indifférencié que la bêtise manifeste et révèle. La seconde touche à la nature de la raison. Ici je caractériserais volontiers votre position de post-schopenhauerienne (vous la partagez, je crois avec un autre grand schopenhauerien, Clément Rosset). La raison, c’est la logique, et la logique tient à deux principes : identité et tiers exclu. Or ces principes sont parfaitement vides. Appliqués à la réalité empirique, ils ne font que produire des tautologies et diviser arbitrairement les propositions en vraies ou fausses. La raison postule le principe de raison, qui dit que tout a une raison et que l’on peut tout expliquer rationnellement. Mais la raison s’épuise dans ses tautologies et n’explique rien. Elle est vide et elle est suffisante. La bêtise est la manifestation de ce caractère tautologique de la raison. C’est pourquoi tant de déclarations bêtes sont des tautologies (« les affaires sont les affaires », « un juif est un juif »). Le discours bête ne dit rien. Il est aussi vaniteux, boursoufflé, suffisant, car il croit expliquer. Citant Georges Picard, vous dites : « C’est la raison qui est conne ». La bêtise est la manifestation de la raison, et par là même de l’échec de la raison. Est-ce que je vous lis correctement ?

Je conteste résolument la première de ces « composantes ». Ma thèse, loin d’être deleuzienne, même pour une part, s’oppose sans ambiguïté à la détermination de la bêtise que propose Deleuze dans Différence et répétition (PUF, 1968), un texte que je considère, par ailleurs, comme son chef-d’œuvre et l’un des plus grands ouvrages de philosophie du siècle dernier. L’analyse deleuzienne, assez courte au demeurant (six pages), s’articule autour de deux thèses : 1- La philosophie n’a cessé de réduire la bêtise « à la seule figure de l’erreur » ; 2- La bêtise peut être définie comme la « remontée » d’un « fond ». La première de ces thèses n’est guère contestable et c’est elle qui, sur ce point, a fait la réputation de Deleuze. Foucault m’a dit qu’il la considérait comme une « proposition fondamentale ». Cette réduction épistémologique de la bêtise à l’erreur, qu’il faut distinguer de sa réduction psychologique (la bêtise comme déficience mentale, mesurable en termes de QI), bénéficie, en effet, d’une analyse exemplaire. La seconde thèse, en revanche, est beaucoup moins probante. Je ne crois pas qu’il faille rechercher l’origine de la bêtise au fond de je ne sais quel « fond ». Il me semble au contraire que celle-ci, loin d’être irrationnelle, relève d’un usage excessif, abusif, de la raison. Mon reniement procède d’un constat. Deleuze pose une question qu’on dit, chez les philosophes, transcendantale : comment la bêtise est-elle possible ? Une telle question, chez Kant ou Husserl, appelle d’ordinaire une réponse logique. Deleuze l’exclut : la bêtise serait l’irruption d’un fond irrationnel, « digestif et légumineux », etc. Je n’en crois rien et j’exclus cette solution de facilité, déjà dénoncée par Hegel à propos de Schelling (que cite Deleuze), ce fond, ce Grund, où « toutes les vaches sont noires », ou l’Inconscient, où tous les ça sont gris.

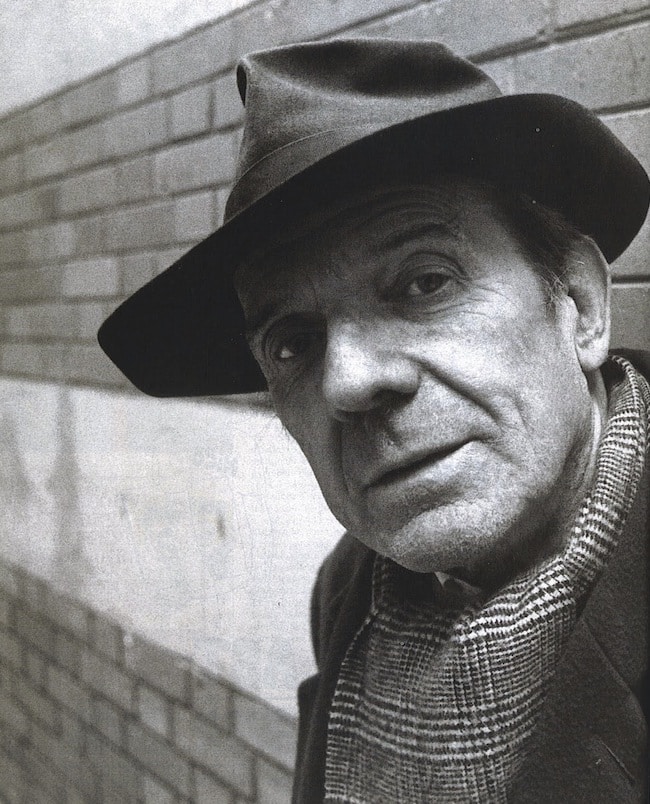

Gilles Deleuze

En dépit de son nom, hélas malencontreux, la bêtise n’a rien de bestial. Trois figures dominent le XIXe siècle : Joseph Prudhomme, le bourgeois d’Henri Monnier, Homais, l’apothicaire de Flaubert et Tribulat Bonhomet, le philosophe de Villiers de L’Isle-Adam. On aura remarqué que ces trois noms ont été forgés à partir du même radical : hom, comme pour souligner que la bêtise est décidément humaine, trop humaine. La raison logique ne saurait éviter un usage excessif de ses propres principes et cet excès, loin d’être assimilable à une défaillance – encore moins à une déficience –, s’inscrit au contraire dans la nécessité même des principes. Le principe du tiers exclu est logiquement voué à la naïveté, le principe de contradiction à la stupidité, le principe d’identité à la bêtise. Tous ces abus relèvent de ce que j’appelle la raison suffisante, autonome, autarcique, outrecuidante. Bêtise, stupidité et naïveté ne désignent donc pas des carences dans l’usage des trois principes de la logique, mais, à l’inverse, leur extension et leur dilatation totalitaire, sinon paranoïaque, dans le champ linguistique. Il appartient à la raison logique de produire sa propre bêtise identitaire (A est A), sa propre stupidité disjonctive (A ou non A), sa propre naïveté, également disjonctive (vrai ou faux), mais moins suffisante que la précédente. La bêtise, loin d’enfreindre ou d’ignorer les lois de la raison, s’en réclame au contraire, avec fatuité, au point d’apparaître, dans ses formes les plus éloquentes, comme l’hyperbole du principe d’identité : « Un Juif, c’est toujours un Juif, on aura beau dire ».

La définition de la bêtise comme excès de raison me semble tout à fait juste. Elle éclaire, comme vous le montrez, une grande partie de la littérature sur la bêtise, de Molière, dont vous donnez des commentaires éclairants, à Flaubert et Sartre, en passant par Feydeau et Labiche, entre autres. Vous écrivez : « La raison est, par principe, toujours capable d’excès, parce que sa suffisance est, au moins virtuellement, inscrite dans sa propre logique. » Mais pourquoi la raison est-elle par principe excessive ? Pourquoi sa suffisance fait-elle partie de sa logique ? On peut bien l’admettre chez un rationaliste absolu, comme Hegel, pour qui le réel est le rationnel et vice versa. Mais tous les rationalistes ne sont pas aussi échevelés. Ne peut-il y avoir une raison sobre, équilibrée, appliquant à bon escient ses principes les plus ordinaires (croire en fonction des preuves dont on dispose, raisonner correctement). Vous citez les servantes de Molière, comme Toinette, qui, à la différence de leurs maîtres, ont du bon sens. Par définition, elles ne sont pas bêtes. N’avez-vous pas, comme Deleuze, tendance à assimiler le bon sens à ses incarnations dans des personnages bêtes, tels que Prudhomme, Homais ou Bournisien ? N’y a-t-il pas un usage intelligent et sobre du bon sens ? En d’autres termes, une théorie de la bêtise comme la vôtre ne repose-t-elle pas sur un postulat antirationaliste ? Même si l’on admet – et je l’admets pour ma part – que la bêtise est le plus souvent une manifestation du trop de raison (comme le dit Chrysale : « le raisonnement en bannit la raison »), s’ensuit-il que toute raison soit déraison ?

Si, bien sûr, il existe un usage intelligent et sobre du bon sens, et je crois l’avoir montré tout au long de mon livre. Ainsi des servantes de Molière et de Philinte dans Le Misanthrope. Il est vrai que ce théâtre s’organise le plus souvent autour d’un personnage central, figure de la bêtise, bornée et bernée, que Molière ne laissait à personne d’autres le soin d’incarner : Arnolphe, Orgon (il confie le rôle de Tartuffe à Du Parc), Sganarelle (Il laisse celui de Dom Juan à La Grange), Alceste, George Dandin, Harpagon, M. de Pourceaugnac, M. Jourdain, Chrysale et Argan, sans oublier les Sganarelle des premières comédies. Non, je n’assimile pas le bon sens à ses incarnations dans des personnages bêtes. Dans Madame Bovary, j’essaie de faire la part des choses. Qui est bête ? Puisque Flaubert voyait de la bêtise partout, comme en témoignent sa correspondance et son dernier ouvrage, Bouvard et Pécuchet, tout le monde procède plus ou moins d’une espèce de bêtise provinciale. Il est pourtant évident que ni Rodolphe ni Léon, les séducteurs d’Emma, ne sont bêtes, même si le premier est assez fat, le second par trop poétique. Il en va de même pour Emma. Alain de Lattre, dans un essai au titre péremptoire, La bêtise d’Emma Bovary (José Corti, 1980), s’en prend à cette pauvre femme, à la fois bête et adultère, mais sans jamais nous gratifier du moindre éclaircissement sur cette prétendue bêtise. Le lecteur, cependant, ne repart pas bredouille, ébahi par le ton sentencieux du propos, cette emphase et ces vers blancs, que Flaubert détestait : « Emma est fascinée ; nous devenons complices ; Flaubert a réussi […] C’est là ce qui me touche et ce qui m’intéresse, car je suis philosophe ». Bêtise de la philosophie, dès qu’elle cède au narcissisme et à l’outrecuidance… Dans le « Journal en public » qu’il offrait régulièrement à ses lecteurs de La Quinzaine littéraire, Maurice Nadeau épingla André Glucksmann, ce « bavard intarissable », pris en flagrant délit d’étourderie (on écrit si bien, on écrit si vite, on écrit si bête), à propos de Mme Bovary, devenue sous la baguette du plumitif « la femme d’un pharmacien provincial ». Emma Homais, pourquoi pas ? De la même eau, cette perle semée dans La bêtise : « Une société nouvelle va-t-elle jaillir parfaitement assemblée d’un Grand Ordinateur comme Athéna tout armée de la cuisse de Jupiter ? » Singeant à mon tour Labiche, je ferai remarquer à M. Perrichon qu’Athéna, déesse du Panthéon grec, est la fille de Zeus et qu’elle sortit de sa tête, non de sa cuisse, ce qui devient un dévergondage mythologique.

Monsieur Jourdain

Emma est naïve, crédule, exaltée, nourrie de « mauvaises lectures », à l’opposé de la vie rustique et matrimoniale qu’on lui impose ; mais elle n’est pas bête. Rêver aux romans de son adolescence, s’enivrer de la représentation de Lucie de Lammermoor, l’opéra de Donizetti, c’est peut-être un peu cucul, mais ni la nostalgie ni la mélancolie ne sont bêtes. Elle est, si l’on veut, bêtement amoureuse, comme tout le monde. Son prénom est comme l’anagramme de l’âme et de l’amour : Emma, Aima, épigraphe de sa pierre tombale dans un monde moins cruel. Ce qu’elle fuit, comme la plupart des femmes adultères, dans la littérature et la réalité, c’est cette étreinte morte, le devoir conjugal, rituel identitaire.

La caractérisation ontologique et antilogique que vous donnez de la bêtise semble laisser de côté sa dimension morale et éthique. Or une vénérable tradition, qui remonte au moins à Plutarque et qui s’exprime dans maints textes de l’âge classique, d’Érasme à La Bruyère, en passant par Molière, Pope, Swift, Voltaire et les moralistes français, veut que la bêtise soit avant tout la folie (la moria d’Érasme) et l’absence de sagesse, mais aussi et surtout un vice intellectuel. Selon cette grande tradition, la bêtise est bien plutôt la sottise (vous notez justement que les classiques employaient rarement le terme « bête », et parlaient avant tout de « sots »). Or la sottise est un vice, au sens où le sot n’est pas simplement quelqu’un qui a un défaut de raison, mais quelqu’un qui se laisse aller à la sottise. Il en est, au moins partiellement, responsable, et en ce sens le sot est un certain caractère moral. Cet aspect des choses est présent dans votre livre, quand vous notez la dimension de vanité qui va de pair avec la bêtise, et dans vos commentaires sur Les femmes savantes, puis quand vous traitez de l’amour, de la jalousie et du snobisme. Le snob est sot, et le veut bien. Mais je trouve relativement absente cette dimension éthique de votre analyse de la bêtise. Pourquoi ? Est-ce parce que vous craindriez de moraliser sur la bêtise ? Vous suggérez que le seul moyen de s’en débarrasser est une purge, une catharsis. Vous ne semblez pas envisager que le meilleur remède contre la bêtise soit un meilleur usage de la raison elle-même.

Je ne me suis guère attardé sur la différence entre bêtise et sottise, ni sur la particularité linguistique de la langue française, qui a, surtout à partir du XIXe siècle, fait un sort à la bêtise, au détriment de la sottise. Ma distinction logique, qui renvoie la stupidité au principe de contradiction, la bêtise au principe d’identité, est, j’en conviens, le point faible de l’ouvrage, sans parler des problèmes de traduction, puisque nombre de langues sont incapables de rendre la spécificité du mot « bêtise ». Mais je ne vois pas bien pourquoi vous semblez me reprocher de ne pas « moraliser sur la bêtise », comme si je lui déniais toute dimension éthique. Quant à « un meilleur usage de la raison elle-même », si je décris la bêtise comme l’outrecuidance de la raison, il va de soi qu’on ne peut y remédier qu’en luttant contre cette outrecuidance, en se méfiant de tout recours au principe d’identité qui, en soi, n’est pas immoral, mais peut toujours le devenir quand on s’y complait. On peut le vérifier avec l’antisémitisme, lorsque ce dernier s’enracine dans l’usage inconsidéré du principe dans la formule déjà citée : « Un Juif, c’est toujours un Juif, on aura beau dire… » La règle d’or, contre la tentation de la bêtise, est d’abord logique : se méfier des propositions générales, du type : « La femme est naturelle » (Baudelaire). Il y a dans toute proposition de ce type un risque d’immoralité, comme lorsque Baudelaire en déduit : « c’est-à-dire abominable » (Mon cœur mis à nu). On le voit bien, puisque, dans un autre recueil (Le peintre de la vie moderne), le même Baudelaire, mieux inspiré, soutient que la femme est « surnaturelle » de par l’usage du maquillage qui la rend l’égale du dandy. En règle générale, la bêtise trouve son origine dans le « vouloir conclure » (Flaubert). Sans doute faut-il placer l’accent sur le premier verbe. La bêtise résiderait moins dans la conclusion (qui peut être fondée) que dans la volonté de la produire à tout prix et de l’asséner péremptoirement : « point final ! ». Et quelle meilleure conclusion, pour un esprit pressé et suffisant, que le prédicat d’une proposition tautologique, qui coupe court à toute controverse ou tergiversation ? Conclure (de cludere, « clore », « enclore ») contient l’idée d’une clôture, d’une réclusion logique, dont la formule idéale est évidemment l’identité « A est A ». Que les conditions de possibilité d’une telle conclusion soient rarement remplies, peu importe, dès lors que l’on peut, c’est-à-dire que l’on veut, donner à celle-ci la forme identitaire du « c’est pareil », du « ça revient au même », ou, mieux encore, celle d’un jugement analytique, où le prédicat est a priori compris dans le sujet, même au prix d’une manipulation. C’est là que le point de vue éthique reprend ses droits, puisque cette manipulation n’est jamais exempte d’arrière-pensées, comme dans l’exemple canonique « un Juif, c’est toujours un Juif ».

Portrait de Charles Baudelaire

Si l’on traite le problème de la bêtise comme relevant de l’éthique intellectuelle et non pas de l’ontologie, et qu’on traite la bêtise non pas comme un défaut d’entendement et de jugement (Kant), ou comme un excès inhérent à la raison même, il me semble qu’on peut mieux caractériser les formes de bêtise savante que vous étudiez : celle des Femmes savantes, de Homais, celle du snob. Musil parlait d’une bêtise intelligente, comme summum de la bêtise. Nombre d’imbéciles, de l’université aux médias, sont très instruits, intelligents, rapides. Mais ils ne respectent pas les valeurs intellectuelles – la vérité, la raison, la connaissance, la preuve –, ils s’en moquent. C’est ce qui se passe en particulier avec ce que le philosophe américain Harry Frankfurt appelle le bullshit, la foutaise, le baratin. On peut baratiner intelligemment, comme toutes les émissions littéraires de la télé, les sites internet et même les revues littéraires, le montrent. Malebranche disait, dans son Traité de morale : « Le stupide et le bel esprit sont également fermés à la vérité, à cette différence près que le stupide la respecte et le bel esprit la méprise. » C’était l’une des citations favorites de Julien Benda. La bêtise, selon cette conception, est le mépris des valeurs intellectuelles. Mais adopter cette définition, c’est admettre qu’il y a des valeurs intellectuelles, coextensives à la raison, bien comprise.

Je suis tout à fait d’accord avec vous, mais il reste à définir ce que l’on entend par « bien comprise ». On peut, en effet, « baratiner intelligemment » – le bullshit de Harry Frankfurt, que je ne connais pas. Mais il ne s’agit pas de ce que j’ai appelé « bêtise ». Je ne vois pas bien où vous voulez en venir avec cette série de références à Malebranche et à Benda, mais je n’irai certainement pas jusqu’à soutenir que « la bêtise est le mépris des valeurs intellectuelles », car l’homme bête se réclame, sans doute indûment, de celles-ci, et s’en glorifie jusqu’à l’exaltation : « C’est mon opinion et je la partage ! », s’écrie Joseph Prudhomme. L’assertion est auto-suffisante et l’homme bête s’accorde le droit de récuser tous les reproches que vous pourrez lui adresser, y compris d’un point de vue éthique, puisqu’il est convaincu d’avoir raison. Je ne vois pas comment on pourrait parler d’une « bêtise intelligente », même avec la caution de Musil (dont l’essai sur la bêtise m’a toujours semblé assez décevant), à moins de dilater la bêtise dans le « baratin intelligent », c’est-à-dire le bavardage, ce qu’elle n’est pas essentiellement. Ma référence principielle à cette « tautologique », où s’enracine la bêtise n’a pas d’autre objectif que de séparer celle-ci des formes superficielles du discours bavard où l’on voudrait la diluer en se référant aux journalistes et aux politiciens. La bêtise, c’est au contraire le discours biblique et narcissique de Dieu, cette révélation de Yahvé à Moïse : « Je suis Celui qui suis […] C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : ‟Je suis” m’a envoyé vers vous », une déclaration évidemment sublime et sublimement bête, où l’on a cru voir une anticipation de l’argument ontologique, mais aussi du cogito cartésien, ego sum, ego existo, moi je suis, moi j’existe, moi aussi je suis celui qui suis. Ce qui autorisera Deleuze à se poser cette question pertinente : « Qu’on nous permette un instant de voir dans Bouvard et Pécuchet l’issue du Discours de la méthode. Le cogito est-il une bêtise ? »

Propos recueillis par Pascal Engel