La bêtise est partout, touche tout le monde, contamine tout. C’est le constat que fait Robert Musil dans son chef-d’œuvre L’Homme sans qualité. Phénomène protéiforme et diffus, c’est une maladie qui caractérise l’époque. Il lui a consacré un livre : De la bêtise en 1937. S’il ne trouve dans son analyse aucun remède, ni aucune théorie pour « sauver le monde », il propose de déplacer notre regard sur elle.

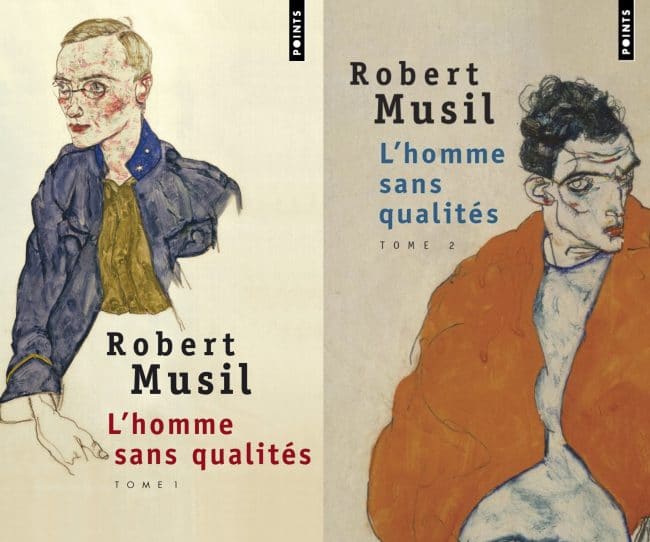

Comprendre la bêtise est une tâche incontournable pour Musil, puisque c’est elle qui caractérise ce premier quart du XXe siècle. L’ambiance générale est faite de changements majeurs, moins prometteurs que catastrophiques, à voir la crise de l’esprit et de ses représentants, la crise de confiance envers l’humanisme et l’homme lui-même, envers la raison et la liberté comme visées du progrès historique, la crise d’un Moi en pleine dissolution face à la montée des foules anonymes de la masse urbaine, enfin le renversement insensé de nombre de valeurs. Autant dans la fresque sociale dépeinte par Musil dans le premier tome de L’Homme sans qualités – qui concerne la Vienne de 1914 – que dans les brèves remarques sur le contexte de sa conférence donnée en 1937, l’enjeu est de prendre la mesure de ce qui s’est manifestement perdu à cause de cette « mystérieuse maladie d’époque » ; et Ulrich de se l’expliquer aisément « par la plus ordinaire des bêtises » (L’Homme sans qualités, I, Points Seuil, 1995, p. 73).

Mais le problème de savoir ce qu’est justement cette bêtise-là est d’autant plus épineux qu’elle semble capable de se dérober indéfiniment à notre attention critique : « Si la bêtise, vue du dedans, ne ressemblait à s’y méprendre au talent, si, vue du dehors, elle n’avait pas toutes les apparences du progrès, du génie, de l’espoir et de l’amélioration, personne ne voudrait être bête et il n’y aurait pas de bêtise. Tout au moins serait-il aisé de la combattre. Le malheur est qu’elle ait quelque chose de naturel et convaincant. […] Il n’est pas une seule pensée dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage, elle peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les costumes de la vérité ».

Comment donc parvenir à la traquer sous ses multiples déguisements ? Dans sa conférence, Musil prend les devants en exposant directement le paradoxe constitutif d’une telle intention d’étudier, pour ainsi dire, l’essence de la bêtise : cela suppose de ne pas se croire bête soi-même, du moins de se juger suffisamment intelligent pour pouvoir observer la chose à distance, or se proclamer tel « passe généralement pour une marque de bêtise ! » (p. 15). Qu’à cela ne tienne : Musil reconnaît son lien de collégialité avec la bêtise en tant qu’écrivain et romancier, faisant alors preuve d’une certaine ironie susceptible de nous sortir de ce cercle vicieux.

Le dernier point saisissant de l’affaire, en somme, est bien le rapport indissoluble de la bêtise avec l’intelligence, et l’erreur qu’il y aurait, selon Musil, à ne définir celle-là que comme un défaut, une faiblesse de celle-ci. Cela ne tient pas compte de ce « trouble de l’équilibre affectif » (p. 23) qui mine en particulier la forme la plus dangereuse de bêtise, à savoir cette « bêtise intelligente » qui menace « la vie elle-même » (p. 46). Il s’agit donc de distinguer différents types de bêtise et de redéfinir en même temps les rapports entre raison et sentiment, pour pouvoir enfin esquisser quelques remèdes possibles contre ce mal, disons, de tête et de cœur.

Si le devoir d’un romancier s’apparente au fait de montrer sous quelle forme s’étale la bêtise, celui d’un essayiste comme Musil dans sa conférence est plutôt d’en définir la « réalité ». La méthode pour y parvenir ne peut cependant s’appuyer ni sur la littérature, trop peu analytique, ni sur la science, qui n’a pas assez fouillé le sujet – « les sages préférant apparemment traiter de la sagesse ! » (p. 12) ; c’est donc l’étude des usages du terme que choisit Musil, assumant la naïveté autant que la fragilité d’une telle démarche comparée à une chasse aux papillons, nous entraînant d’un spécimen à l’autre sans l’assurance de traquer encore la même espèce. Qu’est-ce donc que nous jugeons bête, et pour quelles raisons ?

Bêtise et vanité

Se déclarer soi-même bête, par exemple, pourrait relever d’une sorte de stratégie de survie : cela permet de désarmer son adversaire en suscitant sa clémence ou sa pitié. L’idée est que celui qui est bête est involontairement plus faible, donc moins capable et moins responsable de ses actes, notamment fautifs, que celui qui est intelligent, à l’instar des enfants ou des déficients mentaux. Mais cette sagace finauderie face au pouvoir n’est pas toujours gagnante : la bêtise peut irriter et susciter la cruauté, voire le sadisme, en tant qu’elle marque alors l’absence de toute résistance ou limite aux désirs des plus forts. Inversement, se dire intelligent revient toujours à se flatter : proche de l’insolence quand cela ne s’accompagne pas d’une obéissance sans bornes, c’est surtout le signe d’une prétention indécente, d’une inconvenance morale ; d’où les circonlocutions que nous employons, du type : « Je ne suis pas plus bête qu’un autre ». En résumé, note Musil, « il peut être bête de se prétendre intelligent, mais pas toujours intelligent de passer pour bête » (p. 18). Ces observations pratiques ne font que suivre un conseil de bonne conduite plus général, à savoir qu’il vaut toujours mieux privilégier la discrétion, la retenue et la modestie, et en particulier éviter de parler de soi, de se donner en spectacle, de quelque manière que ce soit.

En effet, Musil estime que la bêtise est en lien étroit avec la vanité, non seulement dans le sens d’être orgueilleux, prétentieux, voire snob, mais aussi dans celui d’être vain, inutile, futile, même gâché. « Quelqu’un de vaniteux donne l’impression qu’il produit moins qu’il ne le pourrait », et plus précisément « que la production pourrait être supérieure, si le vaniteux lui-même n’y faisait obstacle » (p. 20-21). Autrement dit, on juge bête, ici, une personne qui gaspille son talent pour cause de narcissisme dévorateur ! La conception de la bêtise comme d’une production moindre, d’une grande attente hélas déçue, semble alors à Musil la représentation la plus générale que nous puissions nous en faire. En sans doute est-il possible d’éviter de se saboter et de se sentir bête, ou de passer pour bête, en évitant les familiarités trop excessives, les mots trop directs et les trémolos emphatiques du contentement de soi, notamment « en présupposant que celui-ci est aussi grand en autrui qu’en vous-même » (p. 21). Dans cette optique, les règles les plus élémentaires de la politesse et de la civilité sont, avec la modestie, les plus efficaces traitements contre ces gonflements éhontés de bêtise ambiante.

En guise d’exemples, Musil souligne alors la vantardise des peuples et des partis qui se croient éclairés, la certitude sans gêne de cette « majorité épicurienne » qui, comme « l’individu mégalomane » (p. 22), fait étalage de ses qualités en considérant qu’elle jouit seule de leur entier monopole, enfin la démesure grossière de ce « nous » osant ce que s’interdit pourtant le « je » ; autrement dit, la tendance des nations, États et confréries politiques à la « décivilisation », une forme de vulgarité d’individus décomplexés par leur nombre. Là sont, pour Musil, les visages bêtes de l’humanité actuelle. Mais il se trouve que certains jugements ordinaires peuvent être moins sûrs qu’il n’y paraît : « quelque chose peut être bête sans l’être nécessairement », souligne Musil, notamment parce que « la bêtise est étroitement entretissée avec autre chose » (p. 25). C’est le cas de « ce type de dame qui brûle de nous confier le roman de sa vie et dont l’âme semble avoir été constamment dans une situation intéressante sans jamais aboutir à l’heureuse issue qu’elle attend peut-être, justement, de nous » (p. 23).

Il n’est pas évident de juger cette dame bête, quoiqu’on puisse en avoir l’impression, car certains de ses comportements peuvent être partagés par d’autres d’individus, pas forcément considérés comme bêtes. Par exemple, le fait de trop parler de soi est très fréquent chez les jeunes, mais aussi les égoïstes, les anxieux ou les mélancoliques. Au fond, nous avons plutôt affaire à des personnes qui ne seraient pas encore devenues intelligentes, et que leur immaturité, pour ainsi dire, exempte du reproche de bêtise. Musil ajoute enfin que la littérature est ce qui, en vérité, outrepasse de façon originale l’interdiction de trop s’épancher sur soi-même ; en ce sens, l’humanité, qui ne tire jamais aucune leçon de ces mêmes histoires depuis si longtemps ressassées, pourrait bien être en train de faire un bête usage de cet art !

Bêtise et inintelligence

En en revenant au reproche classique de bêtise, Musil remarque que celui-ci stigmatise en somme une défaillance, une maladresse, en un mot une incapacité. Cependant, il s’agit d’assouplir le jugement selon lequel la bêtise serait uniquement un manque d’intelligence, une « abdication devant les tâches les plus diverses » (p. 27) – de la même façon qu’on pourrait penser d’un homme brutal qu’il est bête au sens où il simplifie à outrance la situation par manque de réflexion, voire par incompétence rationnelle. Le concept d’incapacité ne semble pas satisfaire Musil, en particulier parce qu’il repose sur une définition de l’intelligence comme ensemble de capacités. Or Musil s’y oppose pour les raisons suivantes :

1) Penser la bêtise comme un défaut de l’intelligence, c’est proposer une définition négative, donc toujours relative à la capacité requise. Ainsi, « chaque intelligence a sa bêtise » (p. 28) et chaque performance, pour ainsi dire, ses ratés. Mais quelqu’un qui se trompe ou qui ne sait pas réaliser une certaine tâche n’est pas forcément bête ; encore faut-il qu’il l’ait apprise, donc qu’on lui suppose acquise la compétence, selon une sorte de norme tacite. Et cela suppose en outre que nous soyons d’accord sur les types de compétences en question, et ainsi sur ce qu’on entend par être intelligent.

2) Or, « bêtise » comme « intelligence » paraissent être des mots dont la signification « change avec le contexte » (p. 25). Pour Musil, la « prépondérance du seul entendement, qui s’inscrit sur le visage vide et sous le front dur de l’homme affairé » (p. 29), est aujourd’hui le modèle de l’espèce de capacité qu’on appelle intelligence. Mais c’est un fait contingent, historiquement déterminé par les formes de vie qu’on considère comme les plus accomplies ou méritantes. Musil considère que c’est la perspective bourgeoise qui tend à privilégier l’activité purement cérébrale, et non plus la force, la ruse ou l’adresse physique, ni authentiquement l’activité supérieure de l’esprit. Ce que nous jugeons comme étant une incapacité ou une carence mentale varie donc selon des standards sociaux.

3) Si agir intelligemment est la capacité à agir toujours de façon parfaitement objective, efficace et appropriée, et si la bêtise se définit ainsi comme une incapacité à s’adapter, à s’orienter dans la vie, à user d’un sens de l’à-propos rationnel et raisonnable, comme le pensent autant la « psychiatrie actuelle » que la « psychologie expérimentale » (p. 46), alors surgissent à nouveau trois problèmes :

3.1) Le jugement sur le caractère approprié d’un acte peut s’avérer plus subjectif et relatif que ne le supposent des critères médicaux – une façon de comprendre la subtile formule selon laquelle « on est toujours le con de quelqu’un ».

3.2) « Un comportement absolument objectif est, bien entendu, invivable, voire impensable », autant qu’est « ridicule » une « subjectivité sans contrepoids » (p. 47) – en ce sens, c’est le défi de la culture que de chercher l’équilibre entre ces excès.

3.3) Puisque nous sommes, généralement, plus ou moins capables d’un comportement approprié, il s’ensuit que « chacun de nous se montre, sinon constamment, du moins de temps en temps, bête ». Il s’agirait donc de distinguer plutôt entre « abdication et incapacité, entre bêtise occasionnelle ou fonctionnelle et bêtise constante ou constitutionnelle, entre erreur et inintelligence » (p. 48). Dans ce cas, la définition de la bêtise, en plus d’être partiale, s’avère graduelle, et supposerait seulement de dépasser « la paresse et les dispositions naturelles » (p. 49) en travaillant les qualités nécessaires à une bonne réflexion, à savoir celles qui sont indispensables à un « cerveau habile », à une sorte de « dextérité intellectuelle » (p. 49).

Bêtise et insensibilité

Or tout cela ne tient pas compte de l’essentiel, aux yeux de Musil, à savoir de la dimension affective de la bêtise elle-même autant que de son attribution dans un jugement qui manque bien souvent de retenue et d’exactitude. En effet, dire de quelqu’un qu’il est un incapable, de même que condamner une œuvre pour sa vulgarité, ce sont là des expressions gonflées d’émotions plus ou moins raisonnées et raisonnables. Les termes sont imprécis et jouent davantage le rôle d’insultes spontanées, d’injures outrageantes issues d’un processus qui suppose non seulement « une suspension de l’intelligence, mais encore une tendance aveugle à une fuite ou à des actes de destruction dépourvus de sens ». Pour preuve, par exemple dans le domaine de l’art, des tableaux « attaqués à coup de parapluie » ou « des livres jetés à terre » (p. 37) ! Autrement dit, nous assistons à un glissement de sens dans les motivations du jugement de bêtise : de l’incapacité à l’absence de valeur pratique, à tout ce qui ne nous convient pas, que nous tenons pour moralement choquant. Et plus nous estimons la chose, plus grande est l’oppression paralysante devant le vicié, et ainsi plus éclatante l’accusation de bêtise. Musil compare alors ce genre de démesure à l’état de panique générale dans lequel la raison est abandonnée au profit d’un instinct aussi violent qu’aveugle et surexcité.

Ce que Musil a en tête est en vérité une définition de la bêtise comme « trouble de l’équilibre affectif ». Ne serait-ce que dans la parenté entre la bêtise et la brutalité, est déjà en jeu l’idée d’une « faute contre le sentiment » (p. 26). De même, en psychologie médicale, les qualificatifs qui décrivent l’activité mentale des faibles d’esprit (comme « confuse », « lente », « bornée » ou encore « instable ») renvoient aussi bien à l’entendement qu’au sentiment. De sorte que la bêtise paraît aussi bien résulter d’une « faiblesse de l’intelligence » que d’une « sclérose du sentiment » (p. 41). Musil s’oppose ici, de façon plus large, à ce qu’il considère comme la mauvaise conception classique de l’esprit séparé des émotions : la psychologie moderne, rappelle-t-il, repose précisément sur cette idée contraire d’une interpénétration des diverses parties de l’âme, et en particulier d’une interdépendance entre le cognitif et l’affectif. La mise en rapport harmonieuse de ce que Musil appelle le « ratioïde » et le « non-ratioïde » constitue ainsi l’un des principaux enjeux de son roman, et clairement une voie de guérison contre la bêtise.

Dans l’ensemble des phénomènes auxquels s’applique le terme de « bêtise », Musil distingue « deux espèces au fond très différentes » (p. 42), dont la première est jugée inoffensive tandis que la seconde menace la vie elle-même. Il semble qu’elles correspondent aux deux extrêmes d’un mauvais équilibre de la sensibilité, sans doute dû à une démission du lien avec la raison : d’un côté, la « bêtise naïve », une sensiblerie pauvre d’esprit (a) ; de l’autre, la « bêtise intelligente », une insensibilité pourtant avertie (b).

(a) La bêtise « honnête » ou « toute simple » est celle des gens braves, peu cultivés, lents à comprendre et peu portés à l’abstraction, mais d’une nature bonne et loyale. Pour Musil, « si elle ne se montrait parfois désespérément crédule, confuse et incorrigible, ce serait un phénomène tout à fait plaisant » (p. 42). En tous cas, dans le domaine de l’art, elle peut produire des phrases qui « ne manquent pas de poésie » (p. 43), en vertu de l’attention accordée, par exemple, au concret, à l’accessoire, aux formes condensées. Elle permet aussi de comprendre pourquoi la littérature représente « avec tant de plaisir » (p. 45) la figure de l’idiot. Il est donc évident que Musil ne cherche pas à combattre cette espèce de bêtise-là, estimant même que l’absence de cette vertueuse « imbécillité joyeusement consentante » joue un « rôle non négligeable dans la bêtise supérieure ! » (p. 50). Trop de sentimentalisme, à l’instar du personnage de Rachel dans L’Homme sans qualités, s’avère en somme moins problématique que la froideur empreinte de cynisme ou de snobisme d’intellectuels comme Arnheim ou le professeur Lindner.

(b) La bêtise intelligente, « supérieure », « prétentieuse », est comme une monstruosité résultant moins d’une faiblesse d’esprit que d’une « affectivité déséquilibrée, contrefaite, irrégulière, en un mot : maladive ». Plus précisément, cette déviation traduit « une dysharmonie entre les partis pris du sentiment et un entendement incapable de les modérer », causée par une « absence de formation », une formation que Musil juge « manquée, malvenue ». Il faut donc bien comprendre qu’elle peut être, non seulement et paradoxalement, un signe d’intelligence, mais encore affecter « la plus haute intellectualité » (p. 45) ; des exercices de « sport cérébral » n’y changeraient pas grand-chose, non plus que l’avènement d’une société de savants, d’experts et de spécialistes, ces derniers représentant précisément la cible des propos de Musil. Et de même qu’il existe une conception erronée de l’intelligence comme séparée des sentiments, Musil s’écarte tout autant de la conception usuelle de « l’affectivité profonde, authentique, [qui] n’a que faire de l’entendement, et ne peut même qu’être profanée par lui » (p. 50).

Dès lors, comment lutter contre un mal si invasif, comment penser et sentir sans tomber dans ces excès dans lesquels consiste une bêtise mortifère ?

Bêtise et génie

« Agir par l’exemple et la critique » est le conseil que donne Musil pour lutter contre ce type de bêtise, et cela va de pair avec l’accent mis sur la notion de « significatif » (p. 50). Il n’est pas évident de saisir ce que Musil tente d’exprimer ici ; lui-même semble le reconnaître en concluant sa conférence sur un remède moins sophistiqué, à savoir de rester modeste et humble dans nos actions autant que dans nos jugements, de viser au mieux l’exactitude qui réclame prudence, patience et labeur, finesse d’esprit et acuité sensible : « Agis aussi bien que tu le peux et aussi mal que tu le dois, tout en restant conscient des marges d’erreur de ton action ! » (p. 52). Cela constituerait déjà une réforme féconde de nos existences. On peut néanmoins essayer de clarifier le sens de cette incitation à privilégier le « significatif » en s’appuyant sur les chapitres 48 à 50 du tome II de L’Homme sans qualités, où Musil traite notamment de la question du génie.

En vérité, le concept de génie est le pendant de celui de bêtise, et Musil se confronte aux mêmes difficultés d’en définir les traits, en passant par la même méthode d’analyse de l’usage du terme. Au passage, dès le premier tome, le symbole de la bêtise ambiante est probablement donné par ce titre d’un article de journal sur lequel tombe Ulrich, à savoir « Un cheval de course génial » : si ce sont les bêtes que nous considérons désormais comme des génies, pense l’homme sans qualités, alors c’en est fini de l’esprit et de ses valeurs ! Plus sérieusement, l’effort d’explicitation du concept passe par un rapprochement entre les deux termes : « ce qui est génial, remarque Ulrich, doit aussi être significatif : est géniale, en effet, une production significative apparue dans des circonstances exceptionnelles » (L’Homme sans qualités, II, 532). Ulrich poursuit en notant le double sens en jeu dans le fait de signifier quelque chose, qui semble nous éclairer sur les remèdes possibles contre la bêtise :

1) « Ceci signifie cela » a trait au domaine de la pensée et de la connaissance, et suppose de comprendre et d’interpréter une relation saisissable par la raison. Il s’agirait ainsi d’affiner notre sensibilité ou notre largeur d’esprit comme autant de qualités intellectuelles qui rendent plus subtil et fécond le mouvement de la pensée, moins hâtives et bornées nos inférences et nos évaluations. Cela fait aussi écho à la définition du génie par Goethe, qu’Ulrich restitue dans sa conversation avec le général Stumm : « garder présent à l’esprit un grand nombre d’objets et mettre aisément en rapport les plus éloignés. Cela sans trace d’égoïsme ou de suffisance » (L’Homme sans qualités, II, 520). Une telle conception du génie permet de relire, en creux, ce qui se joue dans la bêtise en tant que défaut aussi bien cognitif que moral, l’esprit manquant en particulier de cette ironie bienveillante, de ce sourire de l’intelligence, voire encore de cette autodérision qui en signe la fluidité honnête et vive.

2) « Ceci est significatif » exprime par ailleurs l’importance, la rareté, l’originalité ou plus globalement la valeur de quelque chose – pensée, acte, personne, œuvre… Il s’agit alors d’attribuer un rang, une distinction en fonction d’une hiérarchie préalablement admise. Pour Musil, le but du significatif est justement d’associer la vérité à la confiance que nous pouvons avoir envers nos sentiments pour en « tirer un tout nouveau » qui sache réunir la « compréhension » et la « décision » de façon exigeante et « rafraîchie » (p. 50-51). Autrement dit, la bêtise a trait au redondant, à l’ennuyeux parce que rabâché sans recul ni critique, et surtout sans ce vent de progrès et cette créativité qui provoquent la surprise, animent et motivent les esprits ouverts au possible, à ce qui est autre, multiple, défiant. Contre l’homme-copie, Ulrich aspire ainsi dès le départ à devenir un Grand Homme, mais surtout à respecter l’objectivité des esprits scientifiques inspirés par des découvertes innovantes.

Robert Musil

Enfin, le significatif s’illustre à travers l’utopie de la vie motivée, une projection qui semble permettre le dépassement du problème de la bêtise. Car si, dans le premier tome du roman, Ulrich a ce désir de devenir un grand homme – une ambition que le narrateur juge aussi bête et vaniteuse que belle et légitime (I, 44) –, dans le second tome, c’est une aspiration plus mystique et plus en retrait des mondanités qui travaille le jeune homme, à savoir l’accès à l’Autre État par la rencontre avec sa sœur Agathe. Tout se passe comme si Ulrich – et Musil avec, probablement – changeait sa hiérarchie des valeurs quant à ce qui est important : de la mise en place d’un Secrétariat de l’Âme et de la Précision au sein de milieux politiques et intellectuels comme baignant dans la bêtise atmosphérique, à la quête intime d’une extase séraphique, d’un amour sororal, non possessif, dégagé des grincements d’un Ego trop gonflé. Ce qui a lieu alors est l’ouverture d’Ulrich à l’Autre (du moins à Agathe), sans mépris, sans hostilité, sans l’aigreur d’avoir toujours affaire au triomphe grotesque de la bêtise indéboulonnable. Serait-ce ainsi par le dialogue de haute voltige intellectuel, mais aussi et surtout, sinon amoureux, du moins amical, que nous pourrions réconcilier le cognitif et l’affectif pour parvenir à une certaine sagesse, au dépassement de la mégalomanie de ceux qui croient toujours avoir raison tout seuls ?

Quelque chose de similaire semble se jouer, en vérité, entre les sentiments d’Ulrich à l’égard de son époque et les réflexions de Musil à propos de la marche de l’Histoire. Cette bêtise presque palpable et omniprésente paraît en effet se nourrir d’une sorte d’« hostilité confuse, atmosphérique », d’une méfiance ressentie parfois comme une « contradiction » entre individus de classes ou de milieux socio-professionnels différents (I, 32). Avant sa rencontre avec Agathe, Ulrich avoue sa haine des timides et des douillets, de ceux qui ne sauraient « souffrir la faim de l’âme par amour de la vérité » (I, 57), ainsi que son incapacité générale à pouvoir aimer sans réserve tous « les modelages de la matière vivante » contemporaine (I, 75). Il est convaincu que l’humanité exige plus et mieux que cela, à tout le moins au vu des prodiges techniques de son temps. Il veut des génies exactement comme Musil a pu souhaiter que l’Histoire soit faite par eux. En ce sens, l’accusation de bêtise générale pourrait être liée à une forme de ressentiment envers cette Histoire réelle, dont la marche est plutôt celle de l’« homme moyen » et la dynamique celle du probable plutôt que du possible, la même chose se répétant dans un roulis bêlant et, sinon bête, pas non plus génial.

Une grande part des réflexions de Musil sur l’Histoire consiste précisément à interroger les rapports entre l’homme exceptionnel et l’homme ordinaire en luttant contre les théoriciens déclinistes qui accusent toujours et encore le triomphe de la bêtise de masse (pour exemple, le dernier ouvrage d’Armand Farrachi, Le triomphe de la bêtise, Actes Sud, 2018). Musil doit aussi bien combattre l’idée d’un progrès motivé par le génie, et se battre enfin contre lui-même qui, ayant cru à tort que l’homme moyen était « le porteur de bacilles de toutes les atrocités du monde », n’a pas vu que c’était lui qui, « si l’on excepte encore l’art, a créé tout ce qui est grand, ou du moins en tout cas de grandes choses » (cité par Bouveresse, Robert Musil. L’homme probable, le hasard, la moyenne et l’escargot de l’Histoire, L’Éclat, 1993, p. 275). Reconnaître ses erreurs et poursuivre l’enquête inlassablement est sans doute une bonne façon d’éviter la paralysie débilitante. Mais il est difficile pour Musil de dire, par exemple, qui est le plus bête, au juste, des dictateurs capables de soulever les foules ou des intellectuels incapables de les voir venir et de toucher l’homme ordinaire.

Et pourquoi ne pas faire un pas de côté en nous demandant plus précisément, sans jugement, en réalité et en profondeur, peut-être même avec un sourire bienveillant, ce que signifient pour nous, non pas la force, le mépris et la nonchalance, mais une pensée dialoguée, une action populaire, un amour exigeant, en un mot une vie qui ne soit pas mort-née ?

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)