La leçon inaugurale d’Edhem Eldem, prononcée au Collège de France le 21 décembre 2017, a été publiée sous le titre L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident. Professeur invité, dans le cadre des chaires internationales quinquennales, il y enseigne l’histoire turque et ottomane. Eldem se félicite du « revirement en faveur de l’indigène » car il est le premier Turc à occuper ce poste dans lequel il pourra « parler de et pour lui-même ». Il prend soin de rappeler cependant qu’il a écrit, voici quelques années, un article intitulé : « Sauver l’histoire ottomane des Turcs » dans lequel il critiquait le monopole que certains historiens turcs s’étaient arrogés !

Edhem Eldem, L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident. Collège de France/Fayard, 76 p., 12 €

Edhem Eldem regrette que l’histoire ottomane soit perçue comme « un héritage national, nourri par un dosage variable des identités turque et islamique, censées définir l’essence profonde de la nation ». Il juge que les limites de l’admissible ont été dépassées « en raison d’une fusion presque organique entre politique, idéologie et histoire, évidemment au détriment de cette dernière et, bien sûr, en dépit du bon sens ». Il précise que les acteurs politiques, les institutions, l’Éducation nationale, les médias et la culture populaire participent à ce phénomène, isolant formidablement l’historien qui ne se conforme pas à cette « frénésie ». On appréciera le courage d’une telle déclaration alors que le régime de Recep Tayyip Erdoğan cherche fortement à intimider les intellectuels. Précisons qu’Eldem est aussi professeur à l’Université de Boğaziçi à Istanbul et qu’il n’envisage pas de renoncer à son poste.

Pour expliquer la situation, il a recours à des néologismes dont il revendique la paternité. La Turquie serait « cliomane », c’est-à-dire « folle d’histoire », et obsédée par la volonté d’attribuer à celle-ci « une mission politique et idéologique vouée à modeler la nation et le citoyen ». Elle est aussi « cliopathe », autrement dit « malade d’histoire », avec « ses craintes, ses complexes, ses silences, ses tabous, ses dénis, son négationnisme, révélant un rapport extrêmement malsain, parfois agressif, souvent enfantin, à tout récit qui oserait remettre en question le moindre aspect de la doxa alors en vigueur ». Ces crispations n’empêchent nullement de modifier les dogmes historiques quand de nouveaux intérêts surgissent. Ainsi les manuels scolaires affirmèrent-ils, avant la vogue ottomane, que les Turcs descendaient des Hittites ou des Sumériens, voire des Étrusques… Une autre manie récente consiste à projeter des anniversaires comme en 2053, le sixième centenaire de la prise de Constantinople ou en 2071, le millénaire de la bataille de Manziqert, grande défaite de l’armée byzantine, qui ouvrit aux Turcs seldjoukides les portes de l’Anatolie. Non sans humour, Eldem stigmatise cette « cliorée » qui pourrait bien conduire au « cliocide » !

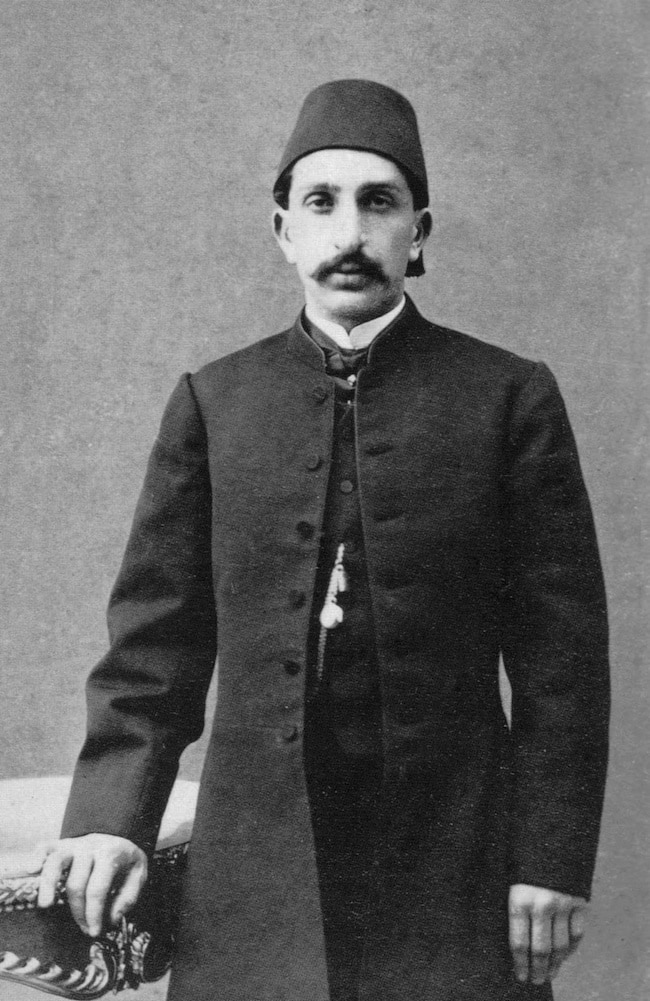

Le sultan Abdülhamid II

Le combat est évidemment inégal. L’historien sait que, face à une histoire simpliste, envoûtante, « reprise comme une litanie par la presse, l’audiovisuel, la fiction, les arts », la lutte est difficile. C’est pourquoi la chaire du Collège de France prend toute son importance car son rayonnement est considérable, fédérant recherche et enseignement. Il s’agit, ni plus ni moins, de briser un véritable encerclement…

Se centrant sur le passé, Eldem distingue trois périodes. Du XVIIIe siècle aux années 1830, la relation avec l’Occident fut hésitante et superficielle. Suivit ensuite une période de réformes – « les Tanzimat » – [réorganisations]. Elle commença en 1839 et avait pour but de moderniser les structures de l’Etat et de la société. Le débat demeure : est-ce une occidentalisation ou le fruit d’une évolution interne ? Furent proclamés une forme d’égalité entre les sujets musulmans et non musulmans, une justice équitable, l’impôt proportionnel à la fortune, le service militaire par tirage au sort. Des étudiants fréquentèrent des universités européennes et des institutions étatiques furent fondées. Une terminologie nouvelle apparut avec des termes comme hürriyet [liberté], millet [nation], vatan [patrie], vatan muhabbeti [patriotisme]. Dans la version française du texte, on utilisa même le terme « citoyen »…

Du point de vue géopolitique, la rébellion grecque des années 1820 et l’épopée du Sultan d’Égypte, l’intrépide albanais Muhammad ‘Ali, dont le domaine s’étendait du sud du Soudan aux frontières de l’Anatolie, dans les années 1830, mirent un terme à l’illusion du maintien des structures de l’Empire. Le soulèvement grec fit prendre conscience aux élites ottomanes qu’il existait une opinion publique européenne capable de peser sur leur destin. La fulgurante montée en puissance de l’Égypte, qui menaça par deux fois Istanbul, donna à réfléchir sur la fragilité de l’Empire. Seule l’intervention franco-britannique mettra un terme à l’essor d’une Égypte « dont la modernisation et l’intégration à l’Europe semblait la préparer à supplanter son Etat suzerain ».

Eldem constate que la notion de « Medeniyet » [civilisation] » était beaucoup trop européo-centrée. Ceci conduisait inévitablement à pratiquer une forme d’autodénigrement ou bien à projeter sur une partie de la population la responsabilité de « l’arriération orientale » que seule une occidentalisation pouvait éradiquer (c’est ce que pensera aussi, plus tard, Mustafa Kemal). De cette volonté de copier l’Occident, naquirent un musée archéologique vite abandonné, « une université éphémère, une bibliothèque impériale mort-née, une académie des sciences des plus précaires… »

Carte postale ottomane de 1908 célébrant la remise en vigueur de la Constitution de décembre 1876

Toutefois, en 1856, l’égalité affirmée plus fermement entre sujets musulmans et non musulmans produisit un choc. Les articles 8 et 9 du décret interdirent « toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de […] sujets inférieure à une autre ». Une anecdote circula alors : un imam aurait expliqué qu’il est « désormais interdit d’appeler les chiens d’infidèles, des chiens d’infidèles » ! Cette réforme avait été imposée, à l’issue de la guerre de Crimée, par les grandes puissances occidentales qui pouvaient difficilement tolérer que des non Européens puissent dominer des chrétiens… La population musulmane, dans l’ensemble, n’y voyait qu’un principe « visant essentiellement à limiter ses propres prérogatives au profit des “mécréants” ». Néanmoins, Eldem explique que les deux décennies qui suivirent, sans être un « printemps » des peuples ottomans, furent extrêmement fertiles à tout point de vue. Toutefois, beaucoup d’Occidentaux ne croyaient guère à l’évolution de l’Empire tel l’ambassadeur de France qui déclarait, en 1867, que le mot « patrie » n’existait pas en turc.

Les années 1870 marquèrent « la fin d’une idylle » entre l’autocrate Abdülhamid II et une Europe aux prétentions libérales. L’année 1876 « tient du cauchemar » : banqueroute financière, soulèvement bulgare, déposition du sultan, conflit armé avec le Monténégro et la Serbie, lourde défaite face à la Russie. Abdülhamid, profitant du chaos suspendit la Constitution, démantela les institutions et instaura un système fondé sur des réseaux personnels consolidés par l’espionnage et la délation. Il sut exploiter le sentiment d’exaspération dû à la perte des territoires balkaniques, à l’installation difficile des populations en Anatolie, au sentiment d’abandon de la part des puissances, à une frustration doublée d’un esprit de revanche… « Toutes proportions gardées, il se constitua une sorte de Troisième République de l’autocratie et de la répression». La survie de l’État devint primordiale.

Eldem conclut : « […] l’héritage légaliste et bureaucratique des Tanzimat, surtout dans sa perception conservatrice et élitiste du rôle attribué à l’État dans la transformation de l’ordre politique et social, restera un des points d’orgue de la culture politique turque, notamment pendant la période républicaine ». Il ajoute que le régime d’Abdülhamid II « à la plus forte tendance à revenir au galop, notamment en temps de crise ». Plus efficace que les « Tanzimat », tenant plus de l’État-nation que de l’Empire, « ainsi que le suggère la nature proto-génocidaire des massacres perpétrés contre les populations arméniennes d’Anatolie orientale, particulièrement dans les années 1890 », l’historien pense que c’est à ce régime que l’on doit la sacralisation de L’État.

Eldem laisse son auditoire sur des paroles lourdes de sens en évoquant l’échec des élites du « Tanzimat » qui tentèrent d’ériger une autonomie institutionnelle et juridique de l’État afin d’enrayer « le risque de mainmise par des individus ou des groupes, dès lors que ceux-ci, comme Abdhülhamid avant eux, jouissent d’un pouvoir suffisant pour monter à l’assaut et, finalement, conquérir une structure dont la sacralité n’a d’égal que sa malléabilité ». À bon entendeur, salut !

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)