Journaliste spécialisé dans le renseignement économique, Philippe Vasset produit une littérature qui explore ce qu’on pourrait appeler les souterrains du présent. Un livre blanc (Fayard, 2007) recensait les zones « blanches » de la carte d’Île-de-France. Dans La Conjuration (2013), un ancien supermarché muré sous la Porte de la Villette, dans le nord de Paris, devenait le sanctuaire d’une nouvelle religion, tandis que La Légende (2016) ravivait le genre mineur de l’hagiographie dans les catacombes du Vatican. Une vie en l’air est de ce point de vue un livre inversé pour un auteur épris de l’occulté.

Philippe Vasset, Une vie en l’air. Fayard, 192 p., 18 €

Ce récit autobiographique, moins préoccupé par le présent que par le passé, n’enquête pas sur un objet dissimulé au regard, mais, bien au contraire, on ne peut plus visible, inévitable, aussi incontournable dans les plaines de la Beauce que le nez au milieu de la figure. Les voyageurs de la ligne Paris-Orléans auront peut-être reconnu le rail de l’aérotrain, structure de béton abandonnée sur dix-huit kilomètres de rase campagne. Enquêter sur cette invention futuriste devenue une ruine monumentale des années soixante françaises donne à Philippe Vasset l’heureuse possibilité de raconter comment notre présent se projette depuis le passé et de suivre l’itinéraire d’une vie voyageuse à partir de son point de départ. « Qu’est-ce qui nous lie à un endroit, sinon la fiction qu’on y projette ? »

Philippe Vasset © Richard Dumas

Philippe Vasset a déjà abordé ces questions à travers le roman. « J’aimerais bien parvenir, au fur et à mesure, à rendre ce mouvement d’infra-fiction par lequel tout le monde met à distance et recompose le réel au moment même où il se passe — vulgairement, ce qu’on appelle ‟se raconter des histoires”. Non pas seulement faire de la fiction, mais montrer comment la fiction, y compris celle qui peut avoir été créée par d’autres (des romanciers, par exemple) devient un agent dans le réel et la conscience de chacun », disait-il à la revue Vacarme en 2009. Il semble qu’il ait dû passer par le récit de soi pour approcher une vérité de ces mouvements propres aux récits et à la vie. En l’occurrence, l’une des fictions par laquelle commença cette enfance – peut-être la plus influente ? – n’a pas été élaborée par un romancier, mais par un ingénieur de l’aéronautique nommé Jean Bertin.

Le nom de cet homme, qui vécut entre la Première Guerre mondiale et le choc pétrolier, sonne comme un pseudonyme de faux-monnayeur, ou celui d’un protagoniste d’un Nouveau Roman. Jean Bertin incarne aussi les rêveries progressistes de la France des trente glorieuses, délires architecturaux et urbanistiques qui menèrent aux villes nouvelles aussi bien qu’à leur revers, tel ce projet inabouti de rame glissant sur coussin d’air, conçu pour les relier à une vitesse démente qui préfigurait le TGV. « À tous, l’aérotrain offrait le rêve d’un territoire rationnel, débarrassé des contingences de la géographie. Un espace géométrique et non plus physique : pensé, enfin, et sculpté au scalpel. »

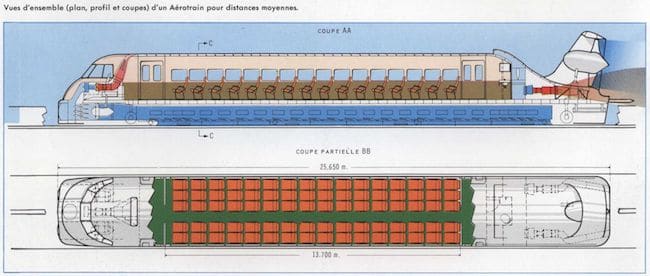

Vues d’ensemble d’un aérotrain

De l’échec lamentable et aberrant de l’aérotrain, vraisemblablement trop audacieux eu égard à l’hégémonie du chemin de fer pour être réalisé, Philippe Vasset ne tire aucun enseignement militant sur les « grands projets inutiles » contemporains. Force est de constater que les aéroports, les parcs de loisir et les décharges nucléaires qu’on nous propose n’inspirent pas la même rêverie auprès des enfants qu’a pu le faire ce mastodonte de béton aux airs de station spatiale posée en plein champ. Si l’adulte y revient, sa bande-son New Wave années 1980 (Depeche Mode, Bronski Beat, Soft Cell) accompagnant des romans de science-fiction, de Jules Verne, de Daniel Defoe et de Maurice Leblanc, c’est plutôt, semble-t-il, pour comprendre d’où lui vient sa frénésie des voyages insolites, des arpentages méticuleux, le plus souvent à pied, à dimension et vitesse humaines. D’où lui vient, aussi, son désir de se frotter au monde en observateur actif qui ravive l’idée d’aventure dans un espace qu’on croyait quadrillé par l’occupation des sols, sous contrôle de l’aménagement du territoire. D’où lui vient, encore, la difficulté d’habiter, le besoin d’être de passage. Philippe Vasset écrit pour déchiffrer une énigme. Alors que « le décor millimétré des villes interdisait tout projet », que le vieux rail était méprisé de tous, cette verrue de béton sur le beau monde des choses utiles et performantes, cette relique dérisoire, a tracé le sillon d’une vie.

À l’instar des livres précédents de Vasset, mais se plaçant à leur origine, Une vie en l’air se présente comme un projet de voyage suivant un protocole expérimental, qui consiste cette fois-ci à décortiquer non seulement un lieu mais avant tout le rapport personnel entretenu avec ce lieu, l’imaginaire qu’il ouvre, le monde qu’il construit. « C’est en observant les allées et venues des camions autour de la raffinerie d’Artenay que j’ai eu, bien avant de voir les baleines descendre de l’Arctique pour accoucher dans le canal du Mozambique, ma première sensation véritablement planétaire. » À l’image du rail surélevé, ce texte tautologique, monument d’un monument, est un livre ouvert, tendu vers l’extérieur. Il projette notre temps, l’espace de notre temps, la forme que le le monde a prise en un demi-siècle. Car, les réseaux virtuels s’ajoutant aux réseaux de transport, la continuité du bâti se réalisant peu à peu, et notre vitesse augmentant, ce temps d’un « espace sans distance ni contact » que rêvait Jean Bertin n’est-il pas advenu ?

Nourri d’une longue recherche, notamment en archives, ce récit dont l’écriture captivante semble marcher sur des œufs (« craignant que ce ne soit la dernière, j’ai retenu chaque phrase ») a l’originalité de saisir le présent dans le passé – et non l’inverse, qui nous fut tant de fois raconté. « Passé honteux », le temps de l’aérotrain devient le nôtre par l’entremise d’un homme dont il a « barré » la vie et qui en est le réceptacle. Comme dans le poème d’Henri Michaux, la rampe de béton forme une jetée depuis laquelle la matière du temps peut être repêchée par le rêveur. Cela, non sans mélancolie et non sans honte – le mot revient plusieurs fois : la honte qui entoure les ratages, les épaves, les plaisirs secrets. Parti à la recherche de traces dans l’espoir de rendre compte de « faits vrais », l’auteur constate l’effacement des vestiges, l’impossibilité de compléter le récit, l’« amnésie spatiale » qu’engendrent nos usages du monde. À cet égard, le rail n’est pas qu’un gâchis risible qu’il suffirait de mettre à la casse pour oublier qu’il fait partie de notre histoire.