Dans une de ses proses brèves, « Retour dans la neige », Robert Walser se rappelle un jour où il rentrait chez lui après un séjour au loin : « Il neigeait à gros flocons, denses et chauds. Il me sembla presque entendre résonner de quelque part un air de mon pays. Mes pas étaient vifs malgré la profondeur de la neige dans laquelle je continuais à progresser avec ténacité. Chaque pas accompli fortifiait ma confiance ébranlée, ce dont je me réjouissais comme un petit enfant. »

Peter Kurzeck, Un hiver de neige. Trad. de l’allemand et postfacé par Cécile Wajsbrot. Diaphanes, 405 p., 22 €

Ce n’est pas un hasard si le nom de Robert Walser apparaît ici en préambule d’une évocation d’un livre de Peter Kurzeck, Un hiver de neige, malgré le ton presque allègre de Walser, et celui, plutôt sombre, du roman de Kurzeck. Un autre écrivain de langue allemande, Paul Nizon, l’autoportraitiste ambigu, semble avoir bien des affinités avec le même Kurzeck, qui avait entrepris de se lancer dans un cycle autobiographique de douze volumes, intitulé Le vieux siècle.

Un hiver de neige est le premier des cinq volumes menés à bien. Peter Kurzeck est mort en 2013 sans avoir pu achever son cycle. Une expression revient, sous différentes formes, dans Un hiver de neige, qui dit sans cesse la nécessité vitale d’une écriture conçue comme une déclaration de guerre contre le néant : « Ma vie comme en état d’urgence », écrit Peter Kurzeck qui, lorsque commence le livre, en 1984, se déclare presque en état de faillite. Son couple s’est délité, il n’a plus d’endroit où habiter : « Du jour au lendemain, je n’eus plus rien… il ne me restait même pas le sommeil ».

Un hiver de neige est en apparence le portrait d’une ville et d’un couple, la ville se révèle un mirage, quand elle ne reflète pas la misère ; la rupture a scellé la fin de l’amour. C’était donc à Francfort, et c’était un hiver de pluie, puis de neige. Le narrateur, double de Kurzeck, n’a qu’un « manteau d’émigré bleu-noir de l’année 69 », une vieille veste en daim de mai 68, peut-être la perspective de trouver un cagibi pouvant servir de logis. Sa fille, Carina, a quatre ans ; il se souvient du temps où il travaillait chez un bouquiniste, des à-valoir consacrés à l’achat d’une machine à laver, des bibliothèques publiques qu’il a fréquentées toute son existence, attendant de pouvoir emprunter des œuvres indispensables à sa survie : « Ma vie ne s’est-elle pas perdue dans l’attente, éloignée de moi, en allée ? »

Il se souvient aussi des livres qui ont été des obsessions (les poésies de Villon, Alcools et Zone d’Apollinaire, la biographie de Tolstoï par Chlovski, etc.). Mais il a aussi conscience d’une inéluctable fin, à laquelle il essaie d’échapper en se faisant nomade : « Écrire, continuer d’écrire jusqu’à ce que j’aie écrit tous les livres », se promet-il, tout en rêvant du vaste monde, que ses textes vagabonds lui permettront, comme à Walser et à Nizon, de s’approprier, encore que le vocabulaire de la conquête ne fasse pas partie de son univers. Il n’était venu à Francfort que pour écrire : « J’écrivais tous les jours comme si c’était mon denier jour sur terre ». Et il écrivait en buvant du vin rouge, pour prendre des cuites qui ne l’empêchaient pas de recevoir de plein fouet ce que la réalité avait de plus violent : « L’ère nouvelle. Encore le même décembre ? Comme si je m’étais enfermé dehors, en dehors de ma vie ? Porte fermée, plus de clé, clé cassée. Noms oubliés. Chemin de retour introuvable. »

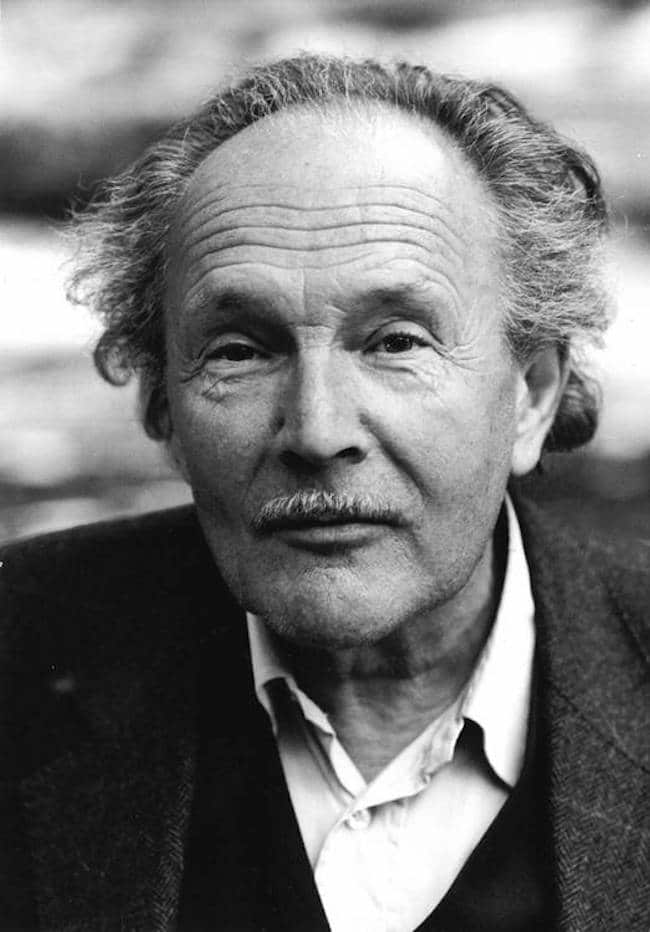

Peter Kurzeck © Éditions Diaphanes

Il y a cependant, dans Un hiver de neige, des moments walsériens où Peter Kurzeck décrit ce qui est humble, insignifiant, mais rayonnant d’une beauté presque picturale : des chaussures usées, des marque-pages, un savon, des pommes à trier, des airelles douces et amères, la neige (« Neige fondue et neige, glace, bandes grises. Tu l’entends grésiller, la neige ? Tu sens la neige s’enfoncer peu à peu dans la terre ? »), une page manuscrite (« Lire et corriger les pages terminées, sans arrêt. Et en lisant, changer, déplacer, améliorer, ajouter jusqu’à ce que je puisse à peine me relire moi-même, tant les caractères se superposent, serrés, sur chaque page. Me les chanter, murmurer, épeler »).

Un hiver de neige fait, avec un mélange de désespérance et d’étonnante combativité, l’inventaire de ce qui est en déclin. Dire que Peter Kurzeck se situe quelque part entre Robert Walser et Paul Nizon donne une certaine idée de l’ambition de son projet : ce qui frappe, quand on le lit, c’est que son humilité de solitaire à la dérive va de pair avec l’audacieuse recherche d’une forme nouvelle. Il faut prêter attention au rythme très particulier de ses phrases, que Cécile Wajsbrot, dont on connaît les écrits et les traductions de l’anglais (notamment de Virginia Woolf), mais aussi de l’allemand (Marcel Beyer, entre autres), a parfaitement su rendre. Le lecteur lui doit, non seulement la découverte d’un écrivain majeur, mais aussi le plaisir de suivre un prosateur dans sa façon d’inventer une langue à soi. Surtout quand il avance dans la nuit et que celle-ci l’épouvante : « Seul pour entrer dans la nuit, c’est comme geler, comme disparaître. Plus jamais un seul mot ! Plus un mot à personne ! »