Le deuxième volet de l’hommage qu’EaN rend au poète Franck Venaille comprend un entretien entre Gérard Noiret et François Boddaert, une étude d’Anne Malaprade et des textes personnels de Guy Goffette, Paul Louis Rossi et Pascal Commère.

Franck Venaille dans le film « Je me suis mis en marche » de Martin Verdet

Entretien avec François Boddaert

François Boddaert (né en 1951), poète, éditeur, et Geneviève Bigant, sa compagne, elle-même traductrice, ont invité en vingt-cinq ans une grande partie de ce qui a compté et compte en poésie dans leur maison de Bussy-le-Repos, à l’occasion d’un service de presse, d’un colloque, d’une rencontre imprévue. On peut d’ailleurs y surprendre parfois l’ombre d’un Mathieu Bénezet ou d’un Bernard Vargaftig en train d’admirer les tableaux qui ornent les murs. C’est là que j’ai rencontré Franck et Micha Venaille. C’est là que j’ai appris, à la fin du mois d’août, le décès de ce « capitaine de l’angoisse animale ».

Du milieu des années 1960 où il a commencé à publier à cet été 2018 où il a corrigé les épreuves de son dernier livre, Franck Venaille a toujours été confronté à des débats et à des modes. Il y a eu le temps du lyrisme et de l’engagement, celui de la fin du sens et de l’auteur, celui du renouveau lyrique et maintenant celui du postmodernisme. Comment son écriture a-t-elle traversé cette époque ?

Il me semble que la contribution de Venaille aux débats que tu dis est résolue, d’un point de vue à la fois formel et intellectuel, dans l’aventure des deux revues qu’il a pilotées dans les années 1968-1980 : Chorus et Monsieur Bloom auxquelles participèrent maints auteurs et artistes « plasticiens » de la modernité d’alors. Et il y a dans ces expériences-là, il me semble, la concomitance entre l’engagement esthétique et l’engagement politique. Dans son œuvre, il a fait pas mal de tentatives pour parvenir à écrire « en venaille », cette langue sui generis qu’il conquiert vraiment, je crois, à partir de Cavalier/Cheval et qui s’impose ensuite avec La descente de l’Escaut et ce qui suivra.

On notera que l’ultime Enfant rouge, si poignant par-delà l’adieu, est d’une écriture plus classique. Mais ce poète adaptait chaque livre à une écriture particulière, à un style narratif propre à faire entendre la voix singulière de ce nouveau livre. Et sans doute lui était-il nécessaire de moduler, d’un volume à l’autre, la variation autour du thème primordial qui était, on le sait, la mise en scène formelle et psychologique du malheur existentiel de François Venaille, sauvé momentanément du désastre par le poète Franck Venaille, chaque fois porteur d’une manière d’espérance par la langue renouvelée ! D’où la variabilité des genres rythmiques, des tentatives architecturées — des insertions proches du lettrisme aux vagues lancinantes et ressassantes d’un évident lyrisme.

Venaille n’a pas cherché véritablement à fonder techniquement une langue ; il a écrit chaque livre à travers les aventures du langage les mieux adaptées à l’unicité de l’effort qui « originait » cette nouvelle entreprise (comme dit Rousseau de ses Confessions). Le « venaille » n’est donc pas une création technique figée à partir d’un livre (La descente de l’Escaut, par exemple) mais évolutive ; c’est bien plutôt une voix, un timbre (et une parole pour ceux qui l’ont entendu lire) par quoi on l’entend immédiatement dans la variabilité de étapes (si je peux dire).

Tu as publié La descente de l’Escaut, que tous les « grands diffuseurs » (pour ne pas dire éditeurs) avaient refusé. Ce livre est très certainement un des sommets de son œuvre et a beaucoup compté dans la carrière de Venaille. Quelles ont été tes réactions en refermant le manuscrit ?

J’y ai lu aussitôt, et page après page, la résurgence osée et savante d’un nouveau romantisme (Franck aurait sans doute récusé ça !) passé donc au crible des aventures langagières de toutes les modernités et du freudisme. Je précise ici que je n’avais lu alors que deux livres « anciens » de ce poète. Ce qui me frappe aujourd’hui, et que je n’avais pas vu jusque-là, c’est la filiation de Venaille avec le Rousseau des Confessions (« je veux montrer un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi. Moi seul ») et les romantiques « classiques » (disons Musset, Lamartine, le premier Hugo) — tous ces écrivains qui se sont pris comme objet/sujet de leur œuvre pour dire un certain malheur d’être né, mais que ce malheur, cette déréliction sont annulés par le « bonheur » momentané (sans doute) d’écrire, et qui porte témoignage pour tous ceux qui ne peuvent ou ne savent pas comment l’exprimer.

La descente de l’Escaut, devenu rapidement un livre important (malgré les refus des « grandes » maisons) ne craignait justement pas de s’ausculter publiquement, sans fausse pudeur ni forfanterie, en mettant à nu un homme malade en proie aux ahans de sa vie attaquée, et qui luttait pied à mot (c’est un marcheur qui parle dans ce poème) pour sa survie. La poésie comme traitement de choc avec, pour posologie, l’obligation de s’arracher vers après vers au destin valétudinaire. Sans doute, entre les modulations de cette douleur, ai-je lu aussi l’aboutissement d’une perfection architecturée du Livre (mallarméen, bien sûr, et le Jeanne d’Arc de Péguy trop méconnu de ce point de vue), un nouveau coup de dé pour abolir sa propre mort ! Très rarement un poète, chez nous, enserre le flux du texte primordial (la basse continue du phrasé venaillien) dans la résille d’une sorte de paratexte (les citations d’écrivains belges, par exemple) qui s’agrège au tout et s’en augmente. Cette alliance consubstantielle, et savante quant au rythme, brasse maints niveaux de langue charriés dans une houle plus tumultueuse encore que l’Escaut vers son embouchure. Et justement, le livre refermé, nous voici comme abandonnés sur le sable, encore étourdis par le passage de cette visitation dont parlait André Frénaud, par le fort sentiment d’être nous aussi cet homme malade mais combattant !

La descente est essentiellement un livre de vie reconquise qui annonce l’autre très grand livre de Venaille (pour moi) : Hourra les morts !, dans lequel l’homme malade domine son état en retournant à la source de son existence et analyse son destin tragique à partir de l’enfance avec, finalement, un certain optimisme dont témoigne sans cesse l’humour faufilé dans le continuum des vers. D’ailleurs, dans la vie courante, Franck était du côté de la vie !

Ceux qui ont approché Franck Venaille ont remarqué son goût pour un dandysme hérité de Baudelaire et du surréalisme et son goût pour la peinture… Peut-on dire que le dandysme a été pour lui un remède contre la maladie ?

Sans aucun doute. Et c’est là un marqueur (comme on dit) de sa personnalité et de son œuvre ! Assez baudelairien, en effet, ses avatars en pornographe, assassin, pénitent — toujours puni à la fin par l’angoisse paralysante (son aveu, si irradiant dans l’œuvre) d’avoir pactisé avec le péché ! Mais passé Baudelaire, sociologue pessimiste de la vie citadine, Venaille appartient à cette « caste » assez aristocratique d’hommes qui se tiennent debout en faisant de leurs faiblesses, qui sont celles de tous, une force très dynamique luttant contre le mal, assurés que le vice terrasse presque toujours la vertu. C’est assez chrétien-des-origines ! D’ailleurs, Venaille revenait de loin en loin sur son enfance chrétienne dont il dénonçait les hypocrisies. Rêve d’une pureté originelle par le refus de transiger avec certains comportements et certaines pensées.

On peut y voir la raison de son engagement politique du côté de l’idéal communiste envisagé comme une espérance salvatrice, une morale contre l’aliénation au mal dont l’angoisse, primordiale chez lui, est à la fois l’état transitoire vers le paradis ou l’enfer (il a lu Kierkegaard). Le capitalisme triomphant signant à ses yeux la victoire de la vulgarité sur une certaine noblesse intellectuelle de l’homme. On note cette posture aristocratique à certains détails comme, parmi d’autres, l’assurance d’écrire « en venaille » (et non dans une langue commune), d’être distingué « capitaine » de l’angoisse et non simple trouffion, de laisser parler en nous la part animale noble (métaphore du puissant cheval fourbu) — sans parler (mais si) de son apparence dandy (sa vêture), jusqu’au bout — n’étaient les stigmates de la maladie. Si l’on ajoute que Venaille situait souvent ses livres dans un lieu, une ville (de New York à Ostende en passant par Paris, Trieste, Venise…), il s’inscrit dans une tradition d’écrivains voyageurs cherchant plus un motif relevant presque du blason (il devenait alors le seigneur de ce lieu) qu’une aventure…

Comme poète, tu te situes du côté de ceux qui entendent nourrir le poème d’histoire et de politique. Franck Venaille a relevé le défi de ce type de poésie plutôt mal vue en France. Quelles relations entretiens-tu avec son œuvre ?

Si j’ose comparer le travail de Venaille au mien (mais tu poses la question), n’était La bataille des éperons d’or (et encore il s’agit plutôt là d’un « motif symbolique »), Franck travaillait son rapport à l’histoire à travers son expérience propre, notamment à travers la guerre d’Algérie qui l’a si profondément marqué tant comme individu que comme militant.. Pour ma part, je m’immerge dans une sorte de totalité historique qui commence donc dans l’aube de l’humanité (j’ai voulu, autrefois, être préhistorien). Franck Venaille m’apparaît plus obsédé par le maintien douloureux d’une intégrité individuelle bousculée par les événements et qui résiste au mal qui la transperce pour témoigner et dénoncer ce mal sans jamais perdre de vue qu’il est terrassant…

J’essaie, quant à moi, de me laisser charrier par la vague historique et cherche plutôt à repérer les permanences psychologiques qui m’assurent que le bonhomme des cavernes n’a en rien changé ni évolué (comme on dit) jusqu’à nous ; il n’est qu’à voir le comportement barbare des soldatesques contemporaines. Relisons la Bible ou Hérodote et comparons avec les reportages sur la guerre en Syrie… Venaille était, paradoxalement, plus optimiste ! Il croyait, plus ou moins rêveusement et avec un humour certain, à l’utopie d’un grand soir fraternel et lustral qui laverait l’homme de sa part maudite. On en revient donc à cette quête d’une pureté originelle qu’il entame dès ses premiers livres, comme à rebours, et qui trouve à se résoudre dans L’enfant rouge dans lequel l’homme-au-monde malade de la vie (le militant pour dire vite) retrouve l’homme en devenir qu’est l’enfant avec ses peurs mais surtout ses espérances !

Propos recueillis par Gérard Noiret

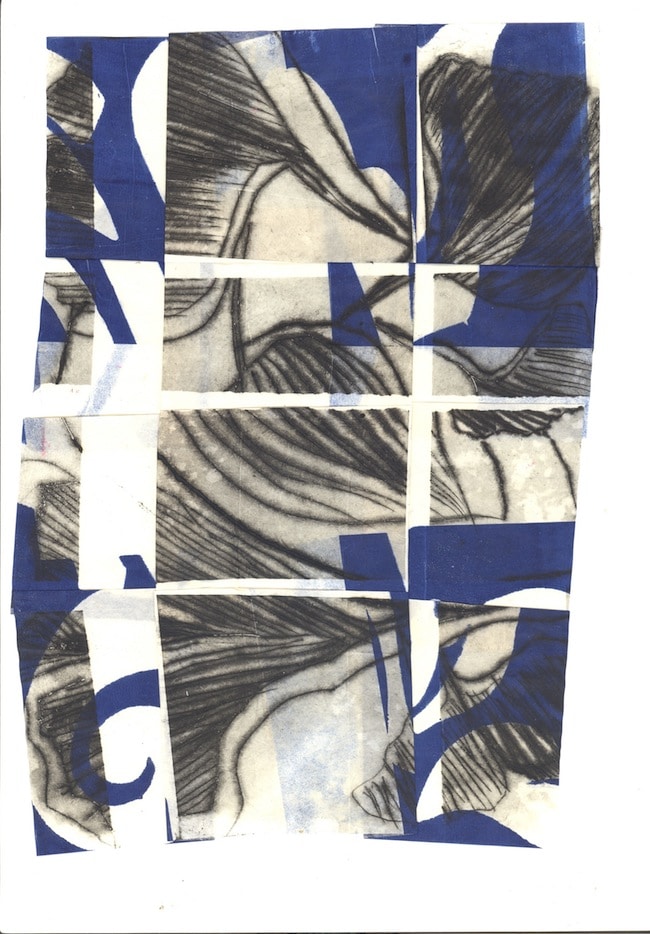

Sylvie Turpin, « Dans la fêlure du monde » (2018)

Je me souviens

D’un pigeon venu se poser sur le rebord de sa fenêtre au sixième étage sans qu’on sache ce que cela signifiait et si pareille visite avait un sens. De l’éperon miniature que j’offris à Franck Venaille pour la sortie de son avant-dernier livre. Toutes choses sans grande importance dont il se souviendrait lui-même, lui qui n’oubliait rien. De sa façon de s’annoncer au téléphone : « C’est Franck ». Après quoi nous parlions de tout et de rien avant que la conversation ne prît un autre tour. Présenté comme devant être le dernier, le livre en cours le requérait totalement. D’autres suivraient, fruits d’une formidable énergie dont il ne se départait pas. Et pour cause. Je me souviens de ce qu’était l’écriture d’un nouveau livre pour lui. Laquelle ne connaitrait son achèvement que lorsque Franck serait assuré du titre. Il hésitait parfois, attendait que les mots lui apparaissent définitifs. Puis il passait à autre chose. Qui était et n’était pas la même chose, bien que rivée à ça. Cet impossible à dire. Et qu’il disait tout de même. À sa façon. Dans cette langue qui lui était propre et qu’on ne peut confondre avec aucune autre. Je me souviens de ce qu’a représenté La descente de l’Escaut pour nombre d’entre nous. Un pan de la misère humaine émergeait subitement de l’eau verdie. Comme elle émergerait longtemps encore au fil des lectures de Franck en public. Je me souviens de sa voix dont la tonalité épousait le cours du fleuve en même temps que le rythme du vers, cette façon d’aller, cependant qu’il accompagnait sa lecture d’un mouvement de la main. Main indocile, main perdue – hand werpen ainsi qu’on dit d’Anvers. Je me souviens…

Pascal Commère (1951) – Poète, auteur d’une vingtaine de livres (principalement aux éditions Obsidiane et Le temps qu’il fait) liés aux paysages, aux habitants et aux animaux de Bourgogne. Les éditions des Vanneaux viennent de publier l’essai que lui consacre Amandine Marembert

La poésie, la vie à mort

Maintenant que le dernier rituel d’écriture m’a été enlevé (fini le café noir et la cigarette, fini), il ne me reste plus que le cœur et la mémoire pour saluer Franck Venaille.

J’avais vingt-deux ans quand je suis tombé sur L’apprenti foudroyé. D’un seul coup, j’ai été arraché du fin fond de ma province et plongé nu dans « l’incendie mauve » d’une ville et d’un homme en état d’insurrection. Je me souviens encore de l’attaque de sa voix et du courant de vie qu’elle a envoyé soudain dans la langue du débutant en poésie que j’étais. Ce petit livre a une puissance de feu formidable, c’est l’expression d’emblée qui m’est venue alors, la seule image qui me reste de ce livre aujourd’hui perdu au fil de mes déménagements. Mais je ne peux pas oublier le rôle de détonateur qu’il a joué dans l’écriture de Quotidien rouge, ma première plaquette.

Cinquante ans ont passé : me voici avec sous les yeux les livres de Venaille que les tempêtes de ma vie n’ont pas emportés. Tous les rescapés portent bon gré mal gré les marques du voyage de lire et de vivre. Je sais de mémoire le poids de douleur et de tendresse de chacun d’eux et l’importance qu’il a tenu dans ma vie. J’y reviens souvent chercher de l’aide, reprendre souffle, faire le plein de réalité. Et c’est chaque fois la même puissance de feu qu’au premier jour, nouvelle à chaque fois, renourrie. La vie à mort, l’amour à mort, la mort à mort. Comme on dit, comme on vit. Pas de quartier. Ici, on ne joue pas.

Alors que les œuvres autour de nous se délitent de livre en livre ou se répètent de plus en plus — les exemples abondent —, chez le poète Venaille c’est le contraire, et ce qui était en mouvement dans les premiers textes n’a fait que se développer, prendre de l’ampleur au fil des expériences de la vie, jusqu’à embrasser le corps entier et toucher le point nodal. On dirait un cours d’eau vive qui suscite et multiplie, à mesure de son approche de la mer, les écueils, les récifs, les paliers qui font gémir le corps liquide et cassent son chant en augmentant sa justesse et sa puissance.

Guy Goffette (1947) – Fin connaisseur de la poésie, il se tient à l’écart de la théorie. De nombreux prix jalonnent son parcours. Poète et romancier, son œuvre est réunie aux éditions Gallimard.

Franck Venaille, pélerin des fleuves et du nord

J’avais rencontré Franck Venaille par hasard. Il se tenait debout droit devant moi, souriant. J’étais heureux de le voir en cet état, et je n’imaginais pas qu’il s’en irait si brusquement. J’ai encore l‘impression que nos relations étaient infinies, très anciennes, et d’une certaine façon symboliques des temps, et des mêmes parcours littéraires et artistiques.

C’était un homme de radio, nous écoutions ses émissions, et je le croisais souvent dans les couloirs de la monumentale Maison de la Radio, à Paris. Cependant, aujourd’hui, je voudrais seulement reconstituer une séquence lointaine, vécue sur les rivages de la Belgique.

Je m’en tiendrai à cette plage immense du port d’Ostende. Je pense que Franck Venaille avait décidé de quitter son origine naturelle, pour épouser celle d’un aventurier vagabond des chemins et des rivages, qui tente particulièrement de remonter le grand fleuve de l’Escaut. Dans le but de gagner les sources lointaines.

Donc, ce jour-là, il s’agissait à Ostende d’un festival dédié à la poésie. Je le suppose. J’avais mal dormi et cherché vainement à visiter le musée, à la recherche des peintres que j’affectionnais : Vander Weyden, Dirk Bouts et Hans Memling. Je me souvenais du voyage d’Albrecht Dürer en Belgique. Il était allé voir une baleine échouée sur une plage.

Franck avait choisi cette vocation dure des pèlerins. Il faut ajouter, curieusement si je pense à la peinture des grands siècles, que la Belgique et la Hollande sont les inventeurs de l’abstraction moderne, avec Mondrian. Et qu’il doit y avoir dans la culture une sérieuse référence aux compositions littéraires, musicales et picturales élaborées sur les rivages de l’Europe du Nord.

Source de l’Escaut où les cendres de Franck Venaille ont été dispersées © Archives Micha Venaille

Je reviens brièvement à notre histoire. Ce jour-là, nous lisions les textes en français, dans une manifestation culturelle, en cette ville de Gand, devant une poignée de spectateurs. Alors qu’une immense salle accueillait des milliers de natifs qui parlaient cette langue flamande. Il me semble que c’était pour moi une stupéfaction, alors que je connaissais bien Amsterdam, par exemple.

Comment intervenir dans le dispositif si étroit de la culture par le langage ? L’affaire s’arrange facilement avec la peinture : le langage est international. Restent les langues et l’élocution des Flandres : comment utiliser et traduire chaque dialecte ? C’était probablement l’une des ambitions de Franck Venaille.

Il est clair en mon esprit, malgré cette anecdote, que Franck Venaille avait choisi la conversion dure, quasi religieuse, afin de se convertir en pèlerin de la Hollande et des rives du Fleuve. J’ai consulté une ancienne anthologie publiée chez Gallimard, préfacée par Jorge Semprún. Voici quelques lignes du texte de Franck Venaille, plus explicite que tous les discours :

« Le marchand d’eau

Il étreint le froid

Il étreint le vide

Il a peur du vide

Craint de ressembler aux joncs

Il guette le vide… »

Paul Louis Rossi (1933) – Membre d’Action Poétique et de Change, critique de jazz et de cinéma, il a été une des figures majeures des « années d’avant-garde ». Poète, romancier, essayiste, il a été publié par Gallimard, P.O.L, Flammarion, Julliard, Le temps qu’il fait. Son dernier livre, Berlin, voyage en automne, est paru aux éditionsTarabuste.

Hommages de peintre

Sylvie Turpin, « Ce que je cherche ne s’apparente pas à la beauté. Ce que je perçois du fleuve est semblable à la grâce » (2018)

Sylvie Turpin (1956) – Les expositions personnelles et collectives se sont multipliées pour elle, en France et en Belgique, depuis 2010. Son dernier livre d’artiste est un travail réalisé avec le poète Emmanuel Moses.

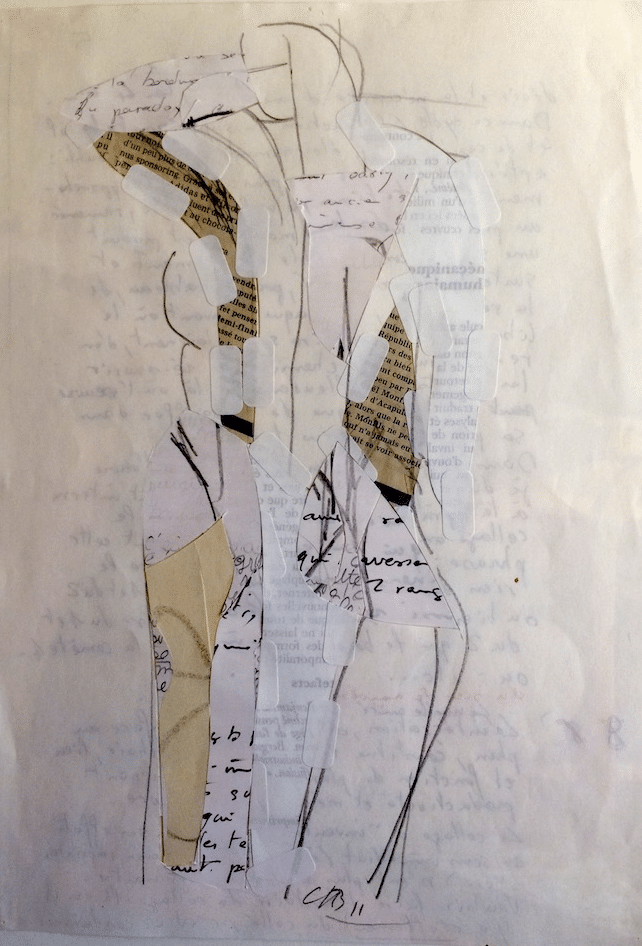

Christian Bonnefoi, « Dos » © Collection de l’auteur

Christian Bonnefoi (1948) – Théoricien prenant à contre-pied les thèses de Support/Surfaces à la fin des années 70, il a renouvelé l’art du collage. Principales expositions récentes en France : galerie Baudoin Lebon, Centre Pompidou, musée Matisse, domaine de Kerguéhennec, fondation Maeght.

Étude

Cher Franck Venaille,

« ange à la tête de chien »,

« animal humain »,

Je vous désobéis et vous demande d’où vous savez tout cela.

Vous avez décidé de « mourir avant de naître » [1], avez terminé Tragique par le vers suivant : « Pour naître après ma mort ». Dans C’est à dire, vous évoquez un « ancien vivant », déclarez : « Hélas, j’ai vécu ma vie à l’envers », précisez : « nous étions déjà nés plusieurs fois / & avions fait l’expérience de la mort ». Vous avez bousculé la chronologie fléchée de l’existence qui veut qu’on parte de la gauche pour aller, finir, tomber chuter vers la droite. Dans votre monde, l’origine bascule sur l’horizon, la fin ouvre plutôt qu’elle ne termine, le deuil précède la mise au monde, les morts, comme les naissances sans doute, se succèdent sans se ressembler ni s’assembler, les pères (de Don Juan, de Kierkegaard, de Mozart et de tant d’autres) sont des fils malhabiles qui classent des timbres pour castrer leur progéniture – le souvenir est rapporté dans Écrire contre le père ? Grand Venaille et Petit Venaille coexistent et habitent votre histoire, de même que le pécheur et le saint saisissent votre mémoire. Vous avancez dans la langue et dans le paysage au plus près d’une « poésie-chienne » [2], vous voyagez dans la mémoire en vous tenant la main, en tenant votre propre main — « j’avance lentement / me tenant par la main » [3], car dans ce monde-ci l’Autre est souvent absent, éloigné, perdu ou impossible.

Un homme marche, il s’appelle François, il redoute la rencontre avec le lépreux, il vit à Assise, les oiseaux l’écoutent. Un homme écrit, il s’appelle Franck, il souffre de la maladie de Parkinson, il veut vivre à Ostende. Nous créons un cercle pour écouter un François devenu Franck.

Vous avez bousculé la langue et nos représentations mentales, comme on malmène jusqu’à parfois l’insensé ceux qu’on chérit entre tous. Le carus latin a donné « chérir », mais aussi « charité » et « caresse » : je vois, écoute et repère dans votre chanson de geste et de voix, dans votre amplitude romanesque, un amour qui touche, protège, et amplifie une langue poétique, langue d’oïl (les Flandres) qui fuirait peut-être la langue d’oc (l’Algérie). Celle-ci constitue un territoire et un lieu, le décor d’une existence orpheline et aventureuse qui « descend » le cours d’un fleuve situé sur une carte de l’Effroyable, de l’Angoisse, de la Terreur et de la Faute.

Vous vous proclamez le fils du ciel et de la terre, de la mer du Nord, « pays de peu de joie » et de la lumière grise d’un jardin, du sexe et de la violence, fruit de ces éléments vastes et majestueux par lesquels vous vous réinventez une origine et une biographie mythiques. Oui vous êtes né dans le Nord, à Ostende peut-être, oui votre famille se situe au-delà des frontières françaises et catholiques, oui dans votre pays mer et ciel se confondent et la nuit est en l’homme, car elle a toujours été là et sera infiniment latente. Vous vous inventez fils de l’exil, fils d’un exil. Vous devenez fleuve Hudson, Tamise ou Bosphore ; animal chien [4], cheval, âne ; oiseau mouette ou corbeau à la recherche d’un nid. Car ce sont ces entités mutiques qui vous murmurent ce que pourrait être le langage. « Je suis de l’écriture. Dans l’écriture. C’est mon seul bien [5]. »

Plage d’Ostende © Miguel Discart

Travail souterrain de l’écriture ; poème du dessous, poème des dessous tissé d’en deçà. Vous êtes terrassier, mineur, laboureur, fossoyeur lorsque vous marchez dans la langue. Où se terrent les mots, où allez-vous les chercher ? C’est avec les yeux et les pieds qu’on peut aller les découvrir, au sens littéral du terme. Ils gisent dans un ventre matriciel et une terre noyée, ils sont cachés, enterrés dans une noirceur humide et muette, une chaude matière vivante et antérieure, celle d’un temps originel qui précède l’enfance. « Ce qu’il faut c’est se méfier de tout ce qui est humide. Cela atténue le son [6]. » Vous faites apparaître les mots en les invoquant, et accouchez, poète maïeute, ces entrailles anonymes qu’on pourrait appeler Poésie. Les mots se confondent avec la glaise, se fondent dans les mines et la matière ; ils sont enfouis dans des cavernes lointaines, recouverts par tant d’autres caves, par tant d’épaisseurs immémoriales. Le verbal serait l’écrasé de la terre, de la mère, du ventre et de l’antre – ce qui est encore plié dans l’animal. Il charrie ainsi le prosaïque et l’avant-monde, qui dans vos livres coexistent avec le sublime, l’élevé, le plus haut, l’au-delà, cet excès que de nombreux vocatifs interpellent et arrêtent dans un même mouvement. Votre lyrisme est cassé mais jamais interrompu, vous qui soutenez une « figuration narrative » qui veut suspendre, au moins dans un premier temps, les traditionnelles classifications génériques. « C’est donc avec infiniment d’efforts que j’ai tenté de devenir inclassable, enfant trouvé, écrivain solitaire. Ultime contradiction : les classiques me bouleversent et je ne souhaite pas me retrouver dans les marges littéraires. Me voici aujourd’hui tel que je me rêve : lutteur de foire, travesti, soldat de l’ombre qui égorge les sentinelles ennemies, homme sans angoisse, maniaque de l’écriture. Inclassable ? Je ne le sais pas ! » [7]

Ce que vous faites aux mots, ce que vous faites des mots, vous l’ogre, vous le géant, vous le cheval flamand, vous le « mauvais Christ » [8], vous le gamin, vous l’homme qui tremblez [9], vous le frère d’Hamlet : il s’agit de dire, car cela est à dire, cela reste à dire, cela doit être dit. C’est ainsi que je comprends la suppression des traits d’union dans le titre de votre recueil paru en 2012 au Mercure de France. Pour dire, et que pour dire ne soit pas redire, médire ou maudire la douleur et les déchets, vous étirez les signes, y introduisez des blancs, accentuez leurs articulations en les cassant d’un vers à l’autre, en introduisant la rupture par l’ajout interne d’une majuscule. Vous rompez parfois un mot tout en sauvant les lettres qui le constituent [10]. Et le « poè/Me » devient « simple/Ment » [11] cette nouvelle accroche du mot sur la page, ce fragment activé d’un signe que votre corps prend d’assaut, que votre volonté attaque, dans une guerre qui ne vise pas la destruction mais l’étrange sans l’étranglement. Mots blessés, mots blessants, mots dressés, mots coupés et coupants, mots en miroir, mots miroir d’une existence toujours fragile, car « même/ le / bonheur / fait Mal [12] ». Vos livres sont des graphes raffinés, qui multiplient les échelles, les typographies, les encadrements, les effets de rupture et de continuité. Brusquerie, tension, vitesse, entaille. Le vocabulaire se rebelle, il mêle et mixte des éléments du réel à des éléments de la langue, ce que souligne une ponctuation électrique. Le vocatif récurrent est celui de l’invocation : votre douleur ou votre enfer personnel sont convoqués, afin d’entamer au sein de chaque page un nouveau combat contre ce qui vous fait, contre ce qui vous détruit.

Depuis l’annonce publique de votre mort, c’est au lecteur de renaître dans le cours de vos textes, qui sont autant de fleuves imaginaires, ScheldeLescautStyx, parfois telluriques, sur lesquels naviguent les bateaux ivres d’une langue venaille qui invente et s’invente en des formes-douleurs. Vos livres, dans leur variété et leur inventivité incessante (récits, pièces de théâtre, vers libres, proses, contes, livrets, essais, entretiens, cantos flamands), nous charrient et nous excavent. Ils sont comme des flots qui soulèvent et noient, mais qui sauvent si on s’y abandonne – comme des animaux de labour humiliés, ânes ou chevaux qui, têtus, traceraient néanmoins une ligne implacable dans un champ dévasté. Vos écrits vont chercher si loin, si profondément, si obscurément la poésie. On vous accompagne, l’air et la lumière nous manquent ; et pourtant l’or illumine la terre et la nuit, et pourtant la poésie travaille la rumeur et l’éclaircit. Langue « adversaire », langue « partenaire » [13]. Certes, nous avons froid, nous éprouvons la peur : crainte des courants, des vents, des pères, des bêtes sous-marines qui pourraient nous frôler, du kra des corbeaux ou du meeting des mouettes ; peur des épaves, des cadavres que la marée fait surgir ; appréhension des orages, des tempêtes, mais aussi du grand calme plat qui fait que seuls le plus rien et le toujours pareil pourraient inexorablement revenir.

Mais nous nous réchaufferons auprès de votre dernier Enfant rouge, et nous l’accompagnerons dans sa traversée du Mal, comme nous avons contemplé avec émotion ces autoportraits regroupés dans Ça dont les titres – « L’autoportrait dit du mangeur de pommes de terre », « L’autoportrait dit de l’homme douloureux », « L’autoportrait en homme qui crie » – disent la pauvreté, mais aussi la dignité de la créature humaine.

Voyage au cœur de votre éternité fracassée : la guerre, l’Italie, les Flandres, l’animal, les écrivains, la souffrance, le football, le mot écarquillé, le mot écarté, le mot collé décollé, le mot disorthographié, le crime d’esprit. Parfum de phrases, d’énoncés, maximes oraculaires, audace de sons, virulence des sens, âcre et difficile réel qu’il faut affronter sans lui faire affront : le poète est averti et nous avertit. Il suffit d’un point d’exclamation à la fin d’un de vos vers pour que le monde matériel se soulève, et qu’on y sente, et entende, une rumeur que vous écoutez et traduisez : « Dans la volière ! » [14]. Il suffit d’un tiret mis entre un mot trois fois répété : « ciel — ciel — ciel » [15] pour que l’infini se glisse dans le fini. Il suffit d’un énoncé écrit en majuscule pour que le français tende à l’anglais : « autour du ROYAL BOTANIC GARDEN » [16]. Il suffit d’une substitution de verbe (« j’ai malade », « j’ai souffrance ») pour que l’imaginaire touche au fantastique. Et pourtant rien n’est moins évident que l’évidence de cet impersonnel « il suffit » puisque chez d’autres ces mêmes marques et décisions ne font ni sens ni accroches. La littérature n’a pas « suffi » à vous soigner, à vous rassurer, à vous guérir, à vous protéger de ce cavalier de l’Apocalypse qui n’a cessé de vous épier et de vous poursuivre. Dès l’enfance vous êtes arrivé au bout de vous-même. Depuis l’adolescence, les morts ont pris la parole. À l’âge adulte, l’enfant-Moi et l’animal ont imposé leur présence entêtée. Et vous montez, démontez, remontez vos armes, qui parfois sont larmes. La détresse réveille un sublime, que n’oublie pas le grotesque. Pourtant, si Dieu est un leurre, des mots contre-feux peuvent rendre plus attentif et œuvrer à un apaisement temporaire : nommer, interpeller, sommer le visage, même s’il crache et crie le pire.

-

Premiers mots de Requiem de guerre.

-

Ça, p. 38.

-

C’est à dire, p. 17.

-

Je pense à cet article consacré à Gaspard, « visionnaire d’Orange Export Ltd » que l’on trouve dans C’est nous les modernes, p. 111, et dont voici les premières lignes : « Qui n’a pas été stupéfait par l’intelligence de Gaspard, le chien du peintre Raquel et Emmanuel Hocquard, qui n’a pas été effrayé par sa violence noire, enfin qui n’a pas été mordu (généralement au poignet) ne peut, selon moi, se prévaloir du titre combien honorifique de membre du groupe Orange Export Ltd dans les années soixante-quinze, quatre-vingt, à Malakoff, avenue Pierre Brossolette. »

-

C’est nous les modernes, p. 7.

-

Ça, p. 21.

-

Écrire contre le père ?, p. 17.

-

Ça, p. 32.

-

Dans Cavalier cheval, le personnage de Ludo, un vieux monsieur installé sur un cheval à bascule, parle en ces termes des malades de Parkinson, p. 121 : « Parkinsoniens ! Beaux cas d’espèces. Rien qu’ici, deux associations : L’Amicale des agités du derrière et, plus franchement cléricale,Tremble et tais-toi, Dieu te le rendra. On s’y refile des conseils. Tuyaux divers. Garder la main dans sa poche. Comment servir le thé sans renverser la tasse et le reste. Puis se disent Au revoir. Chacun reprend sa canne. Attendent beaucoup des progrès de la médecine. »

-

Ainsi de ces vers constitués d’une seule lettre qui, verticalement, finissent par faire mot dans C’est à dire, par exemple p. 20, 21 ou 23.

-

C’est à dire, p. 45.

-

Ibid., p. 60.

-

C’est nous les modernes, p. 52.

-

Tragique.

-

Ibid.

-

Ibid.

Anne Malaprade (1972) – Essayiste, critique, auteur de Lettre au corps, Notre corps qui êtes en mots et de Parole Personne (éditions Isabelle Sauvage).

Dossier coordonné par Gérard Noiret. Retrouvez le premier volet de cet hommage en suivant ce lien.