En octobre 1965, Jorge Luis Borges est invité à prononcer quatre conférences à Buenos Aires sur le tango. Il a alors soixante-six ans et a perdu progressivement la vue, aussi est-il assisté d’un récitant et d’un musicien illustrant son exposé.

Jorge Luis Borges, Le tango. Trad. de l’espagnol (Argentine) par Silvia Baron Supervielle. Gallimard, 122 p., 12 €

Dix ans plus tôt, nommé directeur de la Bibliothèque nationale de la capitale argentine, Borges avait évoqué l’ironie de ce Dieu des hommes qui lui « fit don, à la fois, des livres et de la nuit ». C’est donc dans ce « lent crépuscule d’été » qu’il développe sa vision du monde en brodant sans note sur un thème qui lui tient à cœur, alors même que paraît son recueil de milongas, Pour les six cordes, nourri de cette mythologie qu’il exposait déjà dans son grand poème « Le Tango » (Sur, 1958). Le texte de ces quatre conférences – des « causeries », disait-il –, miraculeusement sauvé de l’oubli quelque vingt années après la mort de l’écrivain, nous restitue dans la fraîcheur d’une transcription littérale l’étonnante, l’émouvante présence d’un homme qu’on n’a de cesse d’admirer et que l’histoire n’a cessé de magnifier.

On a tant écrit sur le tango, sur cette danse qui fait encore, en ce début du troisième millénaire, les beaux jours des salles de bal et des exhibitions chorégraphiques, on a tant glosé sur ses paroles qui ont progressivement versé dans le mièvre et le kitsch, qu’un peu de clarté, de la part d’un malvoyant lumineux, ne peut que nous séduire et c’est pour nous révéler, une bonne fois, l’âme argentine. Au départ il y a des hommes. Les hommes – gauchos, marlous, guapos (tueurs), ruffians, marginaux et faubouriens (compadritos) – et le tango, appelé d’abord milonga et probablement issu des marges uruguayennes, avant de se réfugier dans les lieux de prostitution et les bas-fonds parmi les mauvais garçons qui, franchissant les mers et gagnant Paris, deviendront bientôt ces « apaches » de la Belle Époque…

Le tango est une affaire d’hommes et renvoie aux temps tumultueux d’une Argentine qui n’est telle que depuis un siècle et demi et n’a vécu que de guerre, de destruction et de règlements de comptes sur la plus grande plaine du monde, la Pampa. Et s’il faut lui assigner une date de naissance, va alors pour 1880. C’était hier… Mais comme le conférencier parle sans papier, la digression va bon train, avec tout le sel d’un bel esprit, et le prétexte est trop beau pour ne pas convoquer ses amis et sa mère, ou son grand-père le colonel, « ce héros au sourire si doux » des durs combats fratricides qui ne cessent de secouer une Argentine partagée entre civilisation et barbarie – pour reprendre le titre de l’ouvrage majeur de Sarmiento, son maître à penser

Mais enfin, s’il faut trouver aussi, au tango, un lieu de naissance, Borges n’y va pas par quatre chemins : « Le tango surgit des maisons closes ». Et il cite des rues de Buenos Aires, miséreuses et mal famées, avec tous les mauvais garçons qu’on voudra et toutes ces femmes dites « de mauvaise vie » (les guillemets sont de lui). Et là il voit danser entre eux des hommes aux mains sanglantes – beaucoup sont bouchers dans ce pays qui sera le premier producteur mondial de viande et de cuir. D’où ce commentaire : « Le tango possède cette racine infâme que l’on connaît ». Et qui va s’exporter en France au début du XXe siècle et avec quel succès ! C’est d’ailleurs un Toulousain d’origine (une rue de Toulouse porte son nom) qui le fera connaître aux quatre coins du monde, Charles Gardes, devenu Carlos Gardel. Mais son style n’est pas la tasse de thé de Borges qui, soucieux de mythologie et d’histoire, ne peut que déplorer la plongée vers un dramatisme pleurnichard et le kitsch des paroles, comme en témoigne le tango mondialement connu, La cumparsita, devenu d’ailleurs l’hymne officiel de l’Uruguay, ou plus justement l’hymne du Rio de la Plata, et interprété par Gardel en 1927 :

« Le cortège / de misères sans fin défile / autour de cet être malade / qui bientôt va mourir de peine.

C’est pour cela que dans son lit / il sanglote tristement / se rappelant le passé / qui le fait souffrir. »

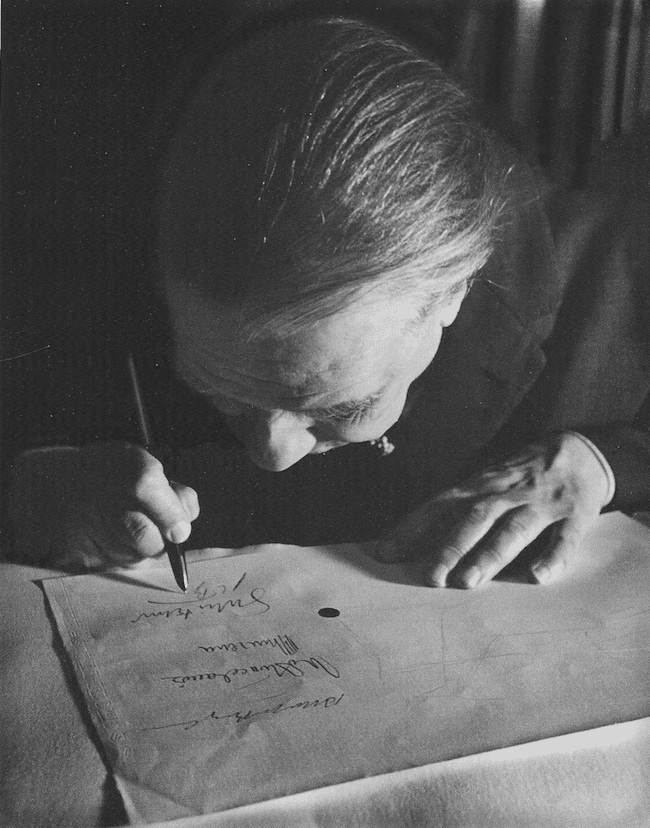

Jorge Luis Borges par Alicia D’Amico (1963)

Paroles complétées par la suite, pour plus de mièvrerie :

« Depuis le jour où tu es partie / je sens l’angoisse dans ma poitrine / Dis-moi, petite, qu’as-tu fait / de mon pauvre cœur ? »

Et Borges, qui ne veut pas trop charger Gardel, dit simplement, et non sans humour, que ce dernier « se saisit du tango et le dramatise. Et une fois que Gardel a exécuté cette prouesse, les tangos furent écrits pour être chantés dramatiquement ». Ironisant sur la note qui se brise à l’ultime vers et l’effet mélodramatique – on pourra aussi faire des gorges chaudes sur l’enflure de la voix –, il estime que « tout est principalement pensé pour le chanteur. Ce qui n’a rien à voir avec l’ancien compadrito». Faut-il rappeler enfin ce qu’il écrivait, en 1960, dans L’auteur :

« Un accordéon ressassait à l’infini La cumparsita, cette niaiserie consternante que beaucoup de gens apprécient parce qu’on leur a dit à tort qu’elle était ancienne. »

Mais alors, qu’est-ce que le tango authentique ? Pour Borges, il est l’âme de l’Argentine, au même titre que le gaucho, l’homme de la Pampa. Ricardo Güiraldes, l’auteur du fameux roman gauchesque Don Segundo Sombra (1926), traduit et célébré à Paris en 1932 sous l’œil attentif de Supervielle, a donné le la à Borges en décrivant le « Tango » (titre d’un poème du Cencerro de cristal, 1915) :

« Tango sévère et triste,

Tango de menace,

Tango où chaque note tombe lourdement, comme par dépit, sous la main qui se voue plutôt à saisir un manche de couteau,

Tango tragique dont la mélodie joue sur un thème de dispute,

[…] Tango d’amour et de mort. »

C’est lui qui souffle ce que Borges sait déjà : le tango est étroitement lié à la virilité, à l’affirmation du mâle, du macho, qui fait plier sous lui la femme, femelle soumise, et qui joue du couteau, dans une atmosphère de bordel, de tripot, de marges faubouriennes, d’alcool et de prostitution. On connaît la fascination de Borges, homme de cabinet et de lecture, pour l’encanaillement, la violence virile, le duel, la mort et le couteau qu’il a célébré à maints endroits, comme dans cette évocation de Martín Fierro, archétype du gaucho :

« Un gaucho soulève un mulâtre à la pointe d’un poignard, le jette comme un sac d’os, le voit agoniser et mourir, se penche pour essuyer son couteau, détache son cheval et se met en selle nonchalamment pour qu’on ne croie pas qu’il fuie… »

Ou dans ce poème évoquant la milonga :

« Couteau, je te vois au travers

Des maisons, au travers des ans. »

Si le tango est nostalgie, alors Borges a cette même vision récurrente de son univers, qu’il se remémore, à peine bégayant, dans les vers de sa causerie :

« Où se trouve-t-elle (je répète) la racaille

qui fonda sur de poudreux boulevards

de terre ou dans des peuplades perdues

la secte du couteau et du courage ? »

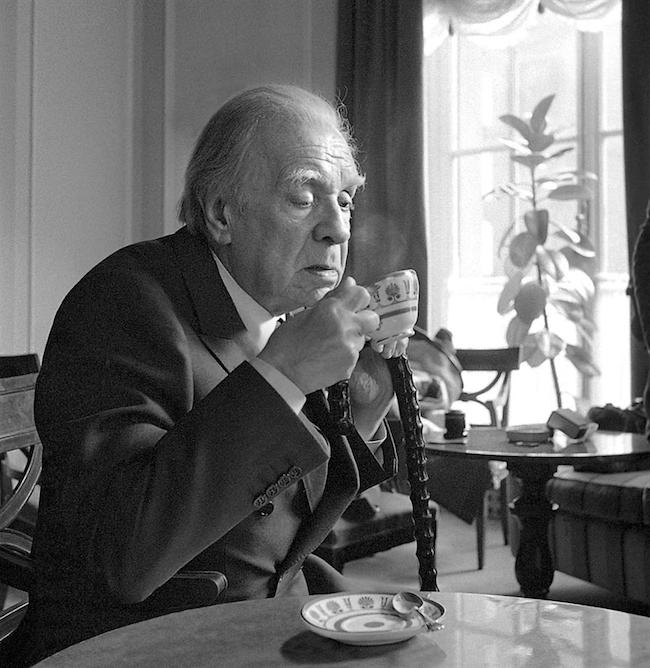

Jorge Luis Borges par Roberto Pera (1975)

Ce qu’il voit et expose ici, c’est le passé de l’Argentine, « toutes ces choses si étrangères à notre temps », et du même coup c’est bien l’âme argentine qu’il cherche à retrouver, à définir au cours de ses quatre conférences, à partir de cette « mythologie de poignards [qui] s’efface dans la nuit ». Car ce monde-là n’est plus, pas plus que n’est celui d’Homère ou du Romancero du Cid : l’épopée s’inscrit dans l’empyrée de la parole et le poème se déroule des lèvres de Jorge Luis qui est, assurément, l’un des plus grands poètes du siècle passé, même si l’on ne retient souvent de lui que les contes, récits et essais, toujours si éblouissants. Et voilà : le tango « nous offre à tous un passé imaginaire ».

C’est cette rigueur rhétorique alliée à la finesse d’une élocution, cet imaginaire inépuisable au service d’une permanente remise en cause du réel et du vrai, cette pensée paradoxale exprimée dans une langue pétillante, qui fondent, ici comme ailleurs, l’originalité de Borges, dont l’influence n’a cessé de croître. Comme en atteste la préface des Mots et les choses (1966), de Foucault, qui s’ouvre sur sa dette d’écrivain et cette inquiétude philosophale qu’il puise auprès du grand Argentin : « Ce livre a son lieu de naissance dans un texte de Borges. Dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée – de la nôtre : de celle qui a notre âge et notre géographie –, ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du Même et de l’Autre. » Peut-on rêver plus bel hommage ? Mais Jorge Luis, quel gaucho, quel poignard en main, quel cafishio, quel mauvais garçon – cheveux gominés, veston cintré et souliers à talon – sur d’intemporels tréteaux où glisse et tangue, sauvage ou guindé, hiératique, impassible, mathématique, un couple chorégraphe !

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)