La parution des Grands poèmes achève le travail de Véronique Lossky traductrice de Tsvetaeva. En 2015 avaient paru les deux volumes des « poèmes courts » sous le titre général Poésie lyrique. Ces deux volumes ne comprenaient pas les longs poèmes, ceux que la langue russe désigne par le mot poema, généralement narratifs (La Légende des siècles ou Rolla pour la langue française, Eugène Onéguine pour la langue russe, en sont de bons exemples). Redoutable exercice, que d’y maintenir l’intérêt. En Russie beaucoup s’y sont confrontés car le poème narratif est au poète ce que l’opéra est au musicien : un aboutissement. Chez Tsvetaeva, c’est une part très importante de son œuvre, et parmi ces poèmes figurent certains de ses plus célèbres.

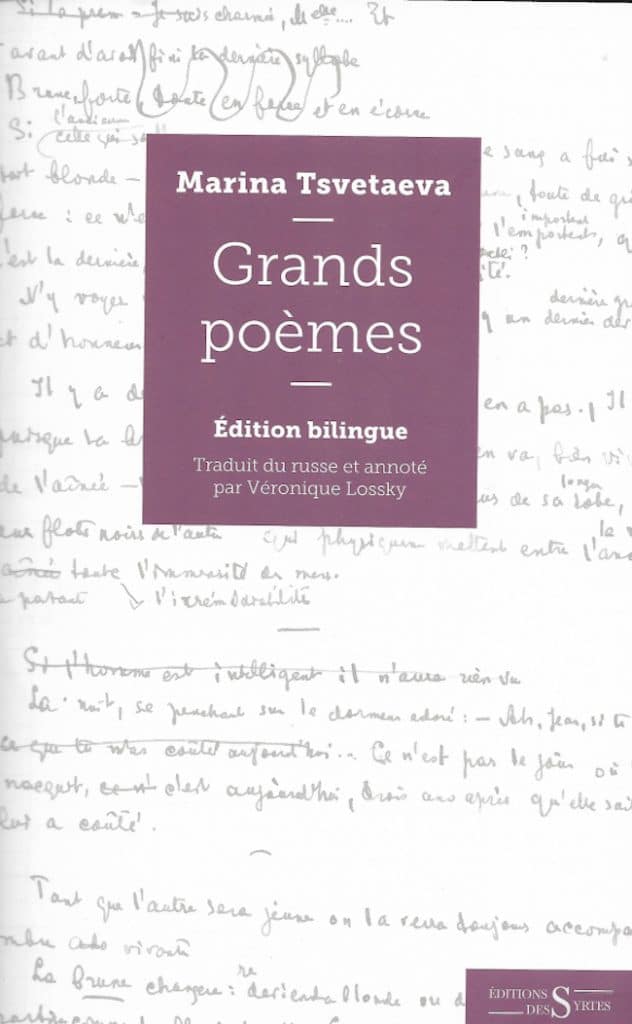

Marina Tsvetaeva, Grands poèmes. Édition bilingue. Trad. du russe, préfacé et annoté par Véronique Lossky. Éditions des Syrtes, 1 135 p., 29 €

Entre les deux publications, entre lirika et poema, Véronique Lossky est morte (le 17 mars dernier). Il y a quelque chose de tsvétaévien, de tourner ainsi les talons en jetant par-dessus l’épaule son dernier filet plein. En 2015, à l’occasion de la sortie de la Poésie lyrique, son éditeur lui avait organisé une rencontre avec la presse littéraire. Elle paraissait fatiguée, agacée presque. Sans illusions : elle a distribué aux critiques présents une feuille avec, pour leur éventuelle recension, ce qu’en politique on nomme des « éléments de langage », en prévision que certains ne se donneraient peut-être pas la peine de plonger dans les deux gros livres. Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’était pas mépris falsificateur ou manipulateur, mais déception assumée. Attitude là aussi proche de celle de Tsvetaeva :

« Il m’est indifférent en quelle

Langue être incomprise et de qui ! »

Les Grands poèmes s’échelonnent entre 1914 et 1939. Il fallait organiser ce gigantesque corpus On pouvait envisager une présentation chronologique. Véronique Lossky a choisi une composition en trois parties, « Poèmes », « Poèmes-contes » et « Poèmes inachevés », se fondant sur les deux versants (grosso modo) de l’inspiration tsétaévienne, l’autobiographique et le fictionnel. Tsvetaeva elle-même suggère cette distinction : plusieurs textes sont sous-titrés « conte ». Il est possible aussi que Véronique Lossky ait privilégié cette composition pour qu’on entre dans l’œuvre par son cœur, la période créatrice la plus flamboyante, entre 1924 et 1929 : les poèmes autobiographiques. Se succèdent donc dans la première partie les deux grandes arias nées de sa rencontre avec Constantin Rodzevitch, le Poème de la Montagne et le Poème de la Fin (1924) [1], les poèmes poussés sur le terreau de ses relations épistolaires avec Pasternak et Rilke (Tentative de chambre et Envoyé de la mer, 1926), la Lettre de nouvel an composée en janvier 1927 à la mort de Rilke. Le Poème de l’escalier (1926), lui, est fondé sur ses réflexions d’exilée en banlieue parisienne – c’est la tendance « sociale » de Tsvetaeva, du reste plus empathique que sociale. L’empathie encore avec le Taurillon rouge, sur la mort d’un enfant. En 1927, le très difficile et inclassable Poème de l’air dont l’étincelle lui a été donnée par l’exploit de Lindbergh, et enfin, en 1929, Perekop, construit sur les souvenirs de son mari, Sergueï Efron, sentinelle de l’Armée blanche sur la mince levée de terre de dix kilomètres censée fermer l’isthme de Crimée.

Sont donc rejetées dans les deuxième et troisième parties les œuvres du début des années vingt, plus de deux mille vers parfois. Pour l’essentiel, La Princesse-Amazone (1920), Egouroutchka (1921) et Le Gars (1922). Inconvénient de ce classement, le superbe Preneur de rats, partie intégrante de la flambée créatrice, terminé en novembre 1925, figure dans les « Poèmes-contes », puisqu’il est basé sur le conte de Grimm Le Joueur de flûte de Hamelin, alors qu’il fait aussi partie d’une sorte de trilogie souterraine avec le Poème de l’escalier et le Poème de l’air, tous trois s’achevant en assomption, l’un dans l’eau purificatoire, l’autre dans le feu tout aussi purificatoire, et le troisième, comme son nom l’indique, dans l’air.

Quant aux « inachevés », il n’y a de véritablement inachevé que le Poème sur la famille du Tsar (1936), dont la plus grande part a été perdue. L’introduction donne des précisions à son sujet. Les autres textes sont plutôt des inaboutis, en tout cas jugés tels par Tsvetaeva elle-même, qui se réservait d’y revenir. Certains ne sont pas sans mérites, comme le Poème non réalisé (1926) sur l’exil, ou La Chanteuse (1935). L’Autobus est moins convaincant mais s’achève par une satire cinglante – peut-être, selon des spécialistes, à l’adresse de Pasternak : si cette analyse est justifiée, on mesure le chemin parcouru dans les relations entre les deux poètes depuis Envoyé de la mer.

L’intérêt des œuvres complètes est aussi leur danger, car, et c’est presque une lapalissade, on a tout : avec l’excellent, l’inabouti. Dans les poèmes moins maîtrisés, on voit se mettre en place d’énormes chantiers de forage, où le lecteur français fraye difficilement son chemin. Tsvetaeva y travaille sa voix, son phrasé unique, sa syntaxe syncopée. Les mots s’appellent les uns les autres par leur sonorité, si bien qu’on ne sait qui est premier, le son ou le sens. « Laboratoire », en effet, pour reprendre le mot de Véronique Lossky. Comme Pierre et Marie Curie en 1898 triaient des tonnes de pechblende, Tvsetaeva brasse le fouillis radioactif des mythologies de son enfance, tout un attirail qui métaphorise son désir d’échapper à la gravité : l’azur, l’aigle, le cheval, le feu, et tout le folklore qui l’a nourrie, le guerrier, le vampire, le prince, l’amour impossible, le conflit du bien et du mal, les paraboles initiatiques, etc. « L’enfance, interminablement » (Marguerite Duras). Dès l’enfance, elle se sent et se veut poète ; à la recherche de sa propre clé, celle qui lui ouvrira son centre créateur, elle erre dans une forêt de symboles. N’oublions pas que, née en 1892, elle a été formée par les symbolistes russes.

La clé, elle la trouvera bien malgré elle en 1923 à Prague dans sa passion pour Rodzevitch, un ami d’Efron, compagnon de guerre – un papillon, mais on dit que les battements des ailes de papillon peuvent être à l’origine de mouvements sans rapport avec leur légèreté. La douleur de la rupture ouvre quelque chose en Tsvetaeva. C’est quand elle est au plus près, au plus vrai, au plus nu de ses plaies que son génie éclate. En a-t-elle conscience quand elle déclare dans le Poème de la Montagne », en soulignant le mot : « à chacun / Sera rendu selon ses larmes » ?

Il y a plusieurs années, une amie me disait que, dans une certaine civilisation primitive, le mot « femme » signifiait « l’être qui n’est pas fermé ». Le génie de Tsvetaeva n’est pas fermé. Et peut-être que ce pourrait définir l’état de création – n’être pas fermé. À propos du Poème de la Fin, plutôt que de paraître céder aux hyperboles journalistiques, donnons la parole à Pasternak, qui lui écrit le 25 mars 1926 : « C’est le quatrième soir que j’enfourne dans mon manteau un morceau de nuit pragoise, où l’on patauge dans le noir, où fument les brouillards, avec le pont qui,est là […], que je file chez l’un ou chez l’autre suivant le hasard de mes obligations et que je les initie d’une voix syncopée à ce gouffre de lyrisme meurtrissant, de déploiement digne de Michel-Ange, d’opacité tolstoïenne […]. Avec quelle émotion on le lit ! Comme si on jouait soi-même dans la tragédie. Chaque soupir, chaque nuance vous sont soufflés […]. Quel grand, quel diaboliquement grand artiste tu es, Marina ! ».

« Tu es – géniale», écrit Pasternak dans la même lettre, en soulignant le mot. Et il poursuit : « On le dira à ton sujet, ou on ne le dira pas. L’important c’est ce que tu fais. L’important c’est que tu construis un monde que vient couronner l’énigme du génie. » En substance, ce n’est qu’aux yeux des faiseurs qu’importe leur « réception » ; pour les créateurs, la création, et elle seule, rayonne.

« Chaque soupir, chaque nuance vous sont soufflés », voilà bien le défi posé aux traducteurs. La poésie est une langue non informative, c’est un langage incarné : dans une traduction, il s’agit presque moins de savoir ce que « dit le texte » dans son exactitude sémantique, non restituable du reste, que de tenter de faire entendre un être avec ses intonations (donc ses intentions), son rythme vital. C’est éclatant pour Tsvetaeva dont tout le travail est construit sur la voix – elle le dit, le répète, et c’est l’évidence même. Toute poésie traduite met le lecteur aux prises à la fois avec le poète et avec son traducteur, le texte traduit étant la résultante d’un double labeur créatif. Il donne des indications sur l’un et l’autre, et sur leur couple, et il ouvre des fenêtres sur la création en poésie.

Une fois lue la version de Véronique Lossky, les lecteurs de Tsvetaeva, souvent passionnés, car elle suscite la passion, ne manqueront pas de se reporter aux traductions déjà parues des œuvres les plus belles. Nullement pour décerner des palmes. On apprécie mieux ainsi le travail des traducteurs, leur gloire et leurs déboires. Relire ces poèmes comme en stéréoscopie donne le flou du bougé, mais aussi un relief non pareil. La vie même.

-

Pour simplifier, toutes les dates des œuvres sont celles de leur rédaction.