Régulièrement nous viennent de Suisse des nouvelles et des écrivains inattendus. Daniel de Roulet est de ceux-là. Son œuvre a beau être reconnue et fournie, il surprend avec un roman bref, dense, consacré à une aventure historique largement ignorée : celle de dix femmes du village de Saint-Imier, anarchistes et rebelles, qui décidèrent d’aller vivre ailleurs, autrement, dans une Amérique du Sud en pleine formation.

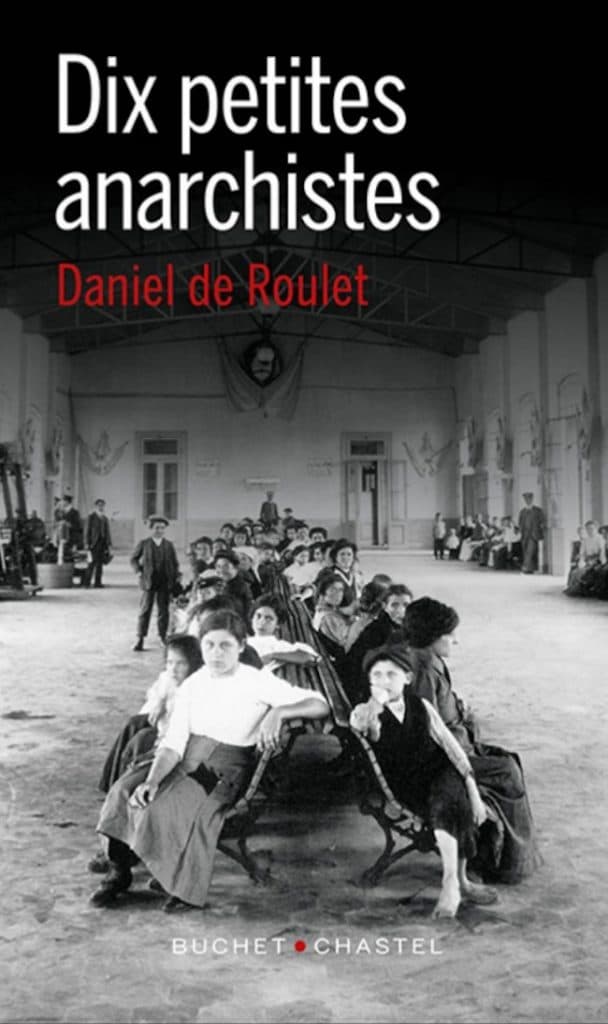

Daniel de Roulet, Dix petites anarchistes. Buchet-Chastel, 135 p., 14 €

Nous sommes en 1873. La Commune de Paris a été brisée il y a peu, de lointains échos en arrivent au cœur d’un vallon jurassien encaissé, isolé par la géographie, pourtant au carrefour de toutes les idées neuves qui traversent le siècle de l’industrie. À Saint-Imier, village où Daniel de Roulet a grandi, non loin de La Chaux-de-Fonds, l’horlogerie éclot. La plupart de nos dix petites anarchistes y sont ouvrières et pratiquent des métiers dont la précision se reflète dans les appellations : elles sont régleuses, viroleuses-centreuses… et travaillent sous la direction d’un Léon Breitling ou dans le lieu-dit des Longines. Hasard ou ironie de l’histoire : combien de lecteurs savent qu’un foyer d’anarchisme aussi vivace est né dans un secteur qui, aujourd’hui, fait les délices de l’industrie du luxe mondialisée ?

À Saint-Imier, en 1873, le train n’est pas encore arrivé, mais un an plus tôt le village a accueilli le congrès de la fédération des anarchistes de toute l’Europe. Sont venus prendre la parole Benjamin, dont le vrai nom est Errico Malatesta, qui entretiendra une correspondance avec Mathilde, une des dix « insouciantes », et Bakounine. Les jeunes femmes sont piquées au vif, fascinées, découvrent des mots à mettre sur des sentiments, des aspirations, sur leur puissant désir d’affranchissement : anarchisme, Internationale, révolution sociale.

Le récit de Daniel de Roulet met en scène cet anarchisme-là, original, à la racine. Il saisit la rencontre entre un élan vital et un concept, tâche de capter une force vive qui s’appelle le besoin de Liberté, qui est plus qu’un goût, une soif, un espoir, une vie loin de la théorie et loin de la grande Histoire, écrite par les vainqueurs. L’écrivain y parvient par la grâce de son talent et par un travail de documentation tangible, bien sûr. Il y parvient aussi parce qu’il donne une voix forte et crédible à l’une de ces femmes, Valentine Grimm, sœur de Blandine, qui part aux Amériques elle aussi.

© Héloïse Jouanard

Valentine est la dernière survivante d’une aventure qui décimera toutes ses camarades. Elle se désigne « rapporteuse » et, comme ses compagnes, elle est à la fois terrienne et idéaliste, rétive et emportée. Elle écoute, observe, agit, et sait que les discours enflammés qu’elles ont entendus sont gravés dans leur cœur, plus que dans leur tête. Elle a un parler rugueux, heurté, et un style qui ne se paye jamais de mots, voire qui se méfie des mots. L’abstraction n’a pas de place dans son monde, ni celui où elle est née, ni celui qu’elle veut bâtir. À l’anarchisme elle préfère l’anarchie.

Elle a une grande intelligence matérielle, un pragmatisme inaliénable, et, c’est un des plaisirs de ce livre, un léger humour qui lui fait remarquer la laideur de Louise Michel, par exemple. Lucide, elle n’hésite pas à dire les difficultés de la mise en pratique, les débats entre femmes et entre membres de la communauté anarchiste, y compris dans les lettres qu’ils s’échangeront de part et d’autres des océans. « Est-ce qu’on ne finirait pas par s’ennuyer ? », se demandera-t-elle au moment de bâtir une colonie libertaire. En passant, elle tacle l’utopie, qui lui semble un écueil, et le socialisme, trop organisé, soumis et légaliste. La voie parlementaire est proscrite. Depuis les Amériques où tout est à faire, elle ne tranchera pas sur la question de l’usage de la violence ni sur « la propagande par le fait » qui essaime en Europe.

Valentine – comme l’auteur, Daniel de Roulet – n’idéalise pas cette folle entreprise. Tous deux mettent en acte, et en scène, une expérience, une nécessité, une foi : Valentine, parce qu’elle vit cette expédition à la vie à la mort ; l’écrivain, parce qu’il la prolonge en se faisant courroie de transmission de ce qui est une manière d’être, et plus encore, une raison d’être.

Il faut se mettre à la place de ces femmes jeunes, qui quittent leur vallon pour Belfort, Paris, Le Havre, puis Brest, car c’est là qu’un navire nommé La Virginie embarque pour Punta Arenas, où elles ont décidé d’émigrer. Elles ne savent pas nager, des filous cherchent à profiter d’elles, heureusement des amis, communards déportés, les accompagnent jusqu’en Nouvelle-Calédonie, escale du bateau. L’une accouchera et mourra avec son nourrisson en pleine mer. Arrivées au Chili, elles sont sept. Elles ont huit enfants en tout et un souvenir chacune : un oignon, autrement dit un mouvement de montre qui leur sert de talisman et de lien avec leur village natal.

À Punta Arenas, elles font peur au gouverneur car elle se disent « protestantes, anarchistes et sorcières ». Qu’à cela ne tienne, elles ouvriront « La Brebis noire », qui est à la fois une horlogerie, une boulangerie, un magasin et un lieu d’accueil pour Européens débarquant aux Amériques. Quelques années passent, des déconvenues, des bonheurs, l’occasion se présente d’aller rejoindre une colonie libertaire nommée L’Expérience dans l’archipel Juan Fernández, sur l’île de Robinson Crusoé. La plupart hésitent mais vont finalement y rejoindre une poignée de camarades italiens et français pour créer « une zone autonome temporaire, comme une société de pirates ». Hélas, les femmes ont affaire à un sous-préfet dénommé Alfredo de Rodt, qui se comporte comme un roitelet. Indignées, elles préfèrent partir, encore, pour Buenos Aires où Benjamin a créé un syndicat de boulangers. Ce sera la dernière étape de cette échappée en trois temps qui laisse derrière elle des morts, des blessures, mais aussi des traces, des graines d’anarchie fertiles, indestructibles, et de nombreux enfants élevés en commun.

Les amours des unes et des autres sont entièrement libres. Leur vie sentimentale et sexuelle est naturelle et sans entraves, racontée avec une forme de pudeur dépourvue de honte par celle qui vit le plus souvent seule, Valentine, farouche, grande amoureuse à ses heures – rares. Ses compagnes et elle aiment les hommes mais pas les maris, elles aiment l’amour mais font fi du lien conjugal. Ce sont des femmes et des mères à qui leur corps appartient entièrement, qui ne conçoivent la cellule familiale que sans barreaux. Ni L ni G ni B ni T, qu’eussent-elles pensé du mariage gay, elles qui répugnaient à toutes les chaînes, propres et figurées ? Leur hardiesse, leur indépendance, leur rêve acté ont quelque chose de profondément anachronique et galvanisant en 2018.

Quand elles étaient petites, les sœurs Grimm avaient une devinette. L’aînée, Blandine, demandait à la cadette, Valentine : « Où s’en va le blanc de la neige quand elle fond ? » La petite rapporteuse n’a jamais su répondre. Ce blanc était comme cet élan irrépressible, pur, qui les porterait outre-Atlantique, impossible à repérer mais éclatant.