On découvre dans les Lettres de guerre d’Heinrich Böll (1917-1985) les impressions d’un soldat qui ne sait pas encore qu’il deviendra un des écrivains les plus importants de sa génération, et qui commence à exercer sa plume en racontant le front à sa famille.

Heinrich Böll, Lettres de guerre. 1939-1945. Trad. de l’allemand par Jeanne Guérout. Préface de Johann Chapoutot. L’Iconoclaste, 368 p., 22.90 €

Prix Nobel en 1972, Heinrich Böll est incontestablement un des principaux intellectuels allemands d’après-guerre, véritable « conscience » d’une République fédérale encombrée dès sa naissance d’un bien lourd héritage. On n’a sans doute pas oublié non plus sa silhouette coiffée d’un béret, accueillant Alexandre Soljénitsyne après son expulsion d’URSS en 1974. Mais ce que nous découvrons ici, ce sont les lettres du jeune soldat de la Wehrmacht qu’il fut durant près de sept ans, ignorant encore la célébrité qui lui serait un jour réservée.

La réception en France d’un tel ouvrage ne saurait être la même qu’en Allemagne, où les Lettres de guerre ont été publiées en 2001, quinze ans après la mort de Böll. La légende d’une Wehrmacht n’ayant jamais perdu son âme venait d’être sévèrement écornée par une exposition itinérante qui révéla au grand public la part active qu’elle avait prise aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité. Alors que la droite (extrême ou pas) s’indignait d’une atteinte à l’honneur de l’armée et à la mémoire des combattants, la grande majorité découvrait ou achevait de se persuader que les atrocités n’avaient pas été le seul fait des fanatiques de la SS et de leurs auxiliaires. La plupart des Européens, eux, savaient déjà à quoi s’en tenir, en dépit du mythe tenace du soldat « correct » opposé au cruel SS.

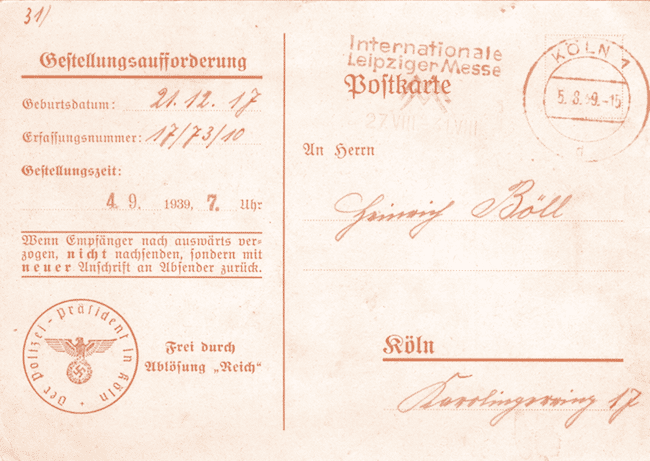

Plus de soixante-dix ans ont passé, et le temps semble propice à la publication des lettres du soldat Böll en France malgré les plaies toujours sensibles laissées par l’Occupation. On peut penser que les souffrances et les peurs d’un fantassin allemand entre 1940 et 1945 sont audibles partout et par tous, comme celles des combattants embourbés dans les tranchées de 1914-1918. Tous les bidasses du monde ne se ressemblent-ils pas sous la diversité de leurs uniformes ? Enrichies par quelques photos bien choisies, les Lettres de guerre de Heinrich Böll, ou plutôt une sélection d’entre elles opérée par l’éditeur français, nous sont donc désormais accessibles grâce à la traduction de Jeanne Guérout, judicieusement mises en perspective par l’excellente préface de l’historien Johann Chapoutot.

L’intérêt du lecteur se portera naturellement sur les lettres envoyées de France, où Böll fut stationné à plusieurs reprises, à différents endroits des côtes de la Manche. Placé au cœur du dispositif destiné à empêcher le débarquement des Alliés, le « mur de l’Atlantique », il décrit sa vie au jour le jour, les marches, les gardes, l’ennui à peine troublé par quelques incursions de l’aviation anglaise, l’attente du courrier, les colis échangés avec ses parents. Mais le jeune soldat est heureux de pouvoir exercer son français au contact de la population locale : ouvriers de l’organisation Todt, filles à soldats, fermiers auprès desquels il se procure beurre et œufs. La cohabitation avec les civils se passe bien, de son point de vue, même s’il laisse parfois poindre sa mauvaise conscience : « J’ai l’impression, même si on paye tout, de détrousser des cadavres ». Mais à quel point ressent-il que les relations forcéot

es entre occupants et occupés cachent mal la violence que représente pour les Français la présence allemande ? Une certaine empathie envers le pauvre troufion dans son uniforme vert-de-gris qui n’a pas choisi d’être là n’empêche en rien qu’on souhaite le voir partir au plus tôt.

Lettre de Heinrich Böll

Nul ne ferait grief à Böll de dire son angoisse pour ses proches lorsque les bombes tombent sur Cologne, mais, en revanche, il s’apitoie moins sur le sort des populations occupées, affamées, pourtant bombardées elles aussi, ou, pire encore, victimes d’exécutions de masses ou déportées. Il voit en France les villas du bord de mer vidées de leurs habitants, il verra encore beaucoup de villes saccagées et de décombres fumants : il les décrit, mais le plus souvent en observateur discret sur sa véritable intention. Peut-on imaginer qu’il n’ait rien vu, ni en France, ni en Pologne, ni en Roumanie, ni en Hongrie, ni en URSS, des exactions commises sur les civils ? Des exécutions d’otages ? De la déportation des Juifs ou des Tsiganes ? Ou des opérations de guerre menées par les résistants et les partisans ?

On attendrait davantage d’indignation, une prise de position plus tranchée, mais ses lettres restent le plus souvent en retrait par rapport à tout ce qui a dû heurter sa conscience et ses convictions. Sans doute la censure militaire empêchait-elle de tout dire, et la prudence la plus élémentaire suffit à expliquer bien des silences. Mais est-il absurde de soupçonner qu’une propagande omniprésente et insidieuse ait contaminé malgré lui le jeune homme qu’il était alors, fort éloigné du personnage considérable qu’il allait devenir ? La foi catholique jointe à sa rectitude morale ont protégé à coup sûr le soldat Heinrich Böll des sirènes du nazisme qui séduisirent tant de jeunes. Mais s’il reste au-dessus de tout soupçon, on se prend parfois à regretter qu’il ne pose pas un regard plus critique sur la conduite de la guerre – même si le climat de l’époque incitait à ne rien écrire de compromettant.

S’il souhaite en 1940 la défaite rapide de l’Angleterre, est-ce uniquement pour rentrer plus vite dans ses foyers, ou croit-il encore que ceux qui ont déclaré la guerre à l’Allemagne méritent leur sort ? En 1941, il se dit déprimé « par l’atmosphère de dépravation extrêmement malsaine » qui règne en France. Des préjugés transparaissent çà et là : face aux voisins de l’Est, il se sent « occidental » et, lorsqu’il se laisse aller à des considérations sur la psychologie des peuples, il ne fait guère que reprendre des poncifs abondamment diffusés. Dans une lettre où il évoque la mort de son beau-frère, il va jusqu’à exalter, avec prudence il est vrai, les antiques vertus germaniques, le sacrifice de soi, la mort au combat : « C’est quelque chose de si sublime et de si simple que seul un silence respectueux ou la parole d’un véritable poète peut y rendre hommage ».

S’il peut sembler naturel que Böll se réclame des valeurs « allemandes » qui ont fait partie de son éducation, il n’a pas encore pu ou su mesurer ce que le régime hitlérien leur fait subir. Rhénan, il n’aime pas la raideur prussienne ; catholique, il n’aime pas les nazis – mais sans voir encore que l’Allemagne où il a vu le jour, « pays des poètes et des penseurs », est en train de se perdre elle-même et qu’elle aura bien du mal à se retrouver après le laminage exercé sur la langue, la culture et l’histoire par douze ans de national-socialisme… Question de temps peut-être, ou manque de recul quand on voit les choses en fantassin, au ras du sol ? Sans doute, il aspire à la paix qui lui permettrait d’entrer véritablement dans sa vie d’adulte après cette longue parenthèse sous les armes commencée à l’âge de vingt-deux ans. Mais a-t-il imaginé alors ce que serait une pax germanica sous l’égide d’Adolf Hitler ?

Façade de l’école Heinrich Böll de Fürth

Le jeune Böll, tel qu’il apparaît dans ses lettres, participe contraint et forcé à une guerre qu’il n’aime pas. Avec le temps, il apprend à ruser, à profiter de permissions spéciales, à faire durer un repos consécutif à une maladie ou à une blessure pour rester en Allemagne près des siens. Pour lui comme pour beaucoup d’autres, il faudra le détour par le front de l’Est et la rudesse de l’offensive soviétique pour prendre la mesure de la défaite qui s’annonce. Et pour tenter de tirer au mieux son épingle du jeu en choisissant, autant que faire se peut, une manière de terminer la guerre qui lui garantisse une captivité acceptable : plus que jamais alors, Böll prépare l’après-guerre, inquiet pourtant comme il le dit dans une lettre envoyée de Pologne en février 1944 : « Je me languis de l’Allemagne, j’en ai peur aussi, peur de ma patrie devenue un champ de ruines ».

Car, au fur et à mesure que le temps passe, s’accentue chez lui, en même temps que le sentiment de perdre les meilleures années de sa vie, un dégoût grandissant de la guerre qui fera de lui plus tard un militant pacifiste convaincu. Le rêve de Böll, c’est de reprendre ses études, et d’écrire : ses lettres peuvent à juste titre être lues aussi, et peut-être d’abord, comme les premiers pas dans une carrière d’écrivain qui ne peut encore se déployer, un exercice de l’œil et de la plume, la recherche d’un style. C’est à cela que nous invite sa propre épouse Annemarie dans sa préface de 2001 à l’édition allemande.

La guerre de Heinrich Böll n’est évidemment pas celle d’Ernst Jünger, ni celle de Wolfgang Borchert, plusieurs fois jugé et emprisonné pour son opposition à Hitler. Ni héros, ni bourreau, le simple caporal-chef qu’il est devenu au terme de ces longues années n’aura rien à se reprocher pour l’avenir. Il n’a pas à craindre de révélation tardive sur un passé douteux comme ce fut le cas pour Günter Grass, qui provoqua un tsunami médiatique en avouant soixante ans après (en 2006) sa brève appartenance à la SS.

L’expérience vécue dans la Wehrmacht, les destructions provoquées par la guerre hitlérienne, la révélation enfin de l’ampleur des crimes nazis occuperont longtemps l’immense écrivain que devint Heinrich Böll rendu à la vie civile, désormais libre de sa parole, membre éminent du Groupe 47. Et toute son expérience accumulée nourrira de grands romans, à commencer par le premier d’entre eux, Le train était à l’heure, qui le rendit célèbre dès 1949.