Ce livre posthume de Jean Gayon est exceptionnel par l’ampleur du panorama qu’il donne des problèmes de la philosophie de la biologie, par l’un des plus grands philosophes des sciences français. Darwin mit en France longtemps à s’implanter. On a comparé son emprise sur la philosophie, les sciences sociales et l’éthique à un acide qui envahit tout. Jusqu’où peut-il aller ?

Jean Gayon et Victor Petit, La connaissance de la vie aujourd’hui. ISTE editions Ltd, 531 p., 85 €

Jean Gayon n’aura pas vu la parution de ce livre auquel il a travaillé, avec son co-auteur Victor Petit, jusqu’à son décès en avril dernier. Son parcours est clair et droit, et ressemble à celui de son maître Georges Canguilhem. Ceux qui ont fait leurs études à la fin des années 1960 et au début des années 1970 du siècle passé en reconnaîtront bien des étapes. Né au Havre deux générations après Queneau (« Ma mère était mercière et mon père mercier ; ils trépignaient de joie »), après des études au collège Saint-Joseph, il entre au lycée Henri-IV en hypokhâgne, pour en repartir presque aussitôt, dégoûté par l’atmosphère d’intimidation et de bachotage du concours de la rue d’Ulm, destinée à humilier les provinciaux. Il s’inscrit à l’Institut catholique et à la Sorbonne, où il découvre vraiment la philosophie. Mai 68 ne lui laisse pas un souvenir impérissable. En revanche, l’enseignement de Canguilhem le marque et trace sa voie. Sur son conseil, une fois l’agrégation passée, et tout en enseignant au lycée, il s’engage monacalement dans des études de biologie pendant neuf ans, passant une maîtrise de biologie végétale, puis un DEA de génétique des populations à Jussieu. Il revient à la philosophie en s’engageant dans une thèse sur les origines de la théorie synthétique de l’évolution avec François Dagognet. Après un séjour à Harvard, court mais décisif, il est nommé en 1985 maître-assistant puis professeur à Dijon, avant d’aller à Paris VII, puis à Paris I, où il dirigera en 2010-2016 l’Institut d’histoire des sciences et des techniques, devenu unité du CNRS.

Des grands professeurs comme Jean Gayon, on a coutume de dire que ce sont des mandarins, parce qu’ils exercent de nombreuses responsabilités académiques et dirigent beaucoup de thèses. Mais jamais Gayon n’a été un mandarin, au sens qu’on associe à ce mot pour désigner quelqu’un qui exerce essentiellement des fonctions d’autorité ; s’il a eu de l’autorité, c’est celle qu’il avait acquise par le respect qu’avaient pour lui les étudiants qui travaillaient avec lui et avec lesquels il partageait découvertes et curiosité. Peu de professeurs ont été aussi aptes à aider leurs thésards et capables de créer autour d’eux une communauté intellectuelle (on en mesurera l’ampleur en constatant que sa bibliographie est largement constituée d’articles et de livres collectifs). Comme il le note, on mesure mal l’aberration du système universitaire français, basé sur la séparation entre les « purs chercheurs », qui ne seraient jamais confrontés à l’épreuve de transmission du savoir, et les enseignants, qui paient très lourd le prix de leur engagement envers les étudiants et l’institution, souvent au détriment de leur santé. On mesurera en revanche, en lisant le récit de la trajectoire exemplaire de Jean Gayon, combien on a changé d’époque : les vrais mandarins d’aujourd’hui sont des entrepreneurs de leur propre carrière, qu’ils construisent sur les réseaux sociaux, à l’affût des like de leurs obligés, qui ne fréquentent plus les amphis ni les séminaires, mais les sites de leurs coachs.

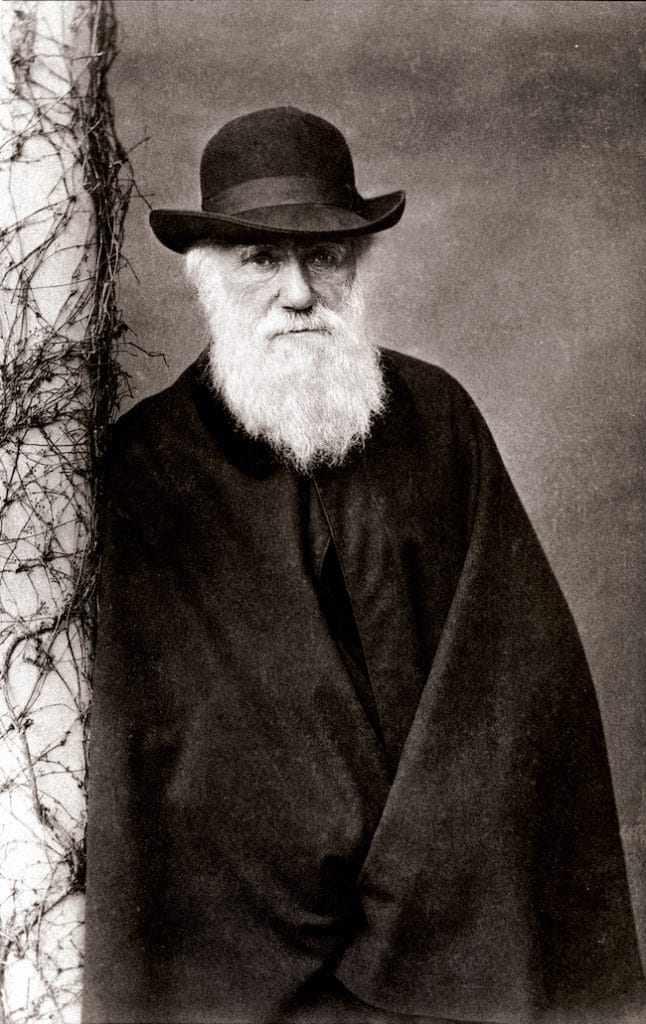

Charles Darwin en 1881

Intellectuellement, Gayon a été également à cheval sur deux époques. Il est à la fois l’un des héritiers de la grande tradition française d’histoire des sciences, dont Bachelard et Canguilhem sont les principaux représentants, et l’un des premiers, parmi les philosophes de la biologie français, à avoir collaboré avec ses collègues anglophones, le plus souvent issus du moule du positivisme logique et de la philosophie analytique. De la première tradition, il ne retient pas tellement Bachelard, en qui l’on voit habituellement le maître de l’épistémologie « historique » à la française, mais plutôt Duhem, qui marqua bien plus la philosophie des sciences au plan international, notamment parce qu’il défendait une position holiste quant à l’hypothèse en physique, qui allait plus tard être reprise par les Viennois et par Quine. Au sein de la seconde, il collabora avec les principaux philosophes de la biologie américains, comme Margorie Grene, Richard Burian ou Michael Ruse, et permit aux jeunes philosophes qui l’entouraient de sortir de ce qu’il faut bien appeler le provincialisme français, qui n’admettait, en matière de positivisme, que celui de Comte, et qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à une étude logique de la confirmation des hypothèses. Pourquoi les Français, qui ne répugnaient pas, au temps de Bergson et de Boutroux, à l’intrusion des questions métaphysiques dans la philosophie des sciences, sont-ils, depuis un siècle, devenus si timides quand il s’agissait de discuter de problèmes touchant l’ontologie de la science qui occupaient pendant la même période leurs homologues anglo-saxons (la science porte-t-elle sur des faits du monde ou sur des lois des phénomènes ? Nous dit-elle quelque chose des propriétés fondamentales de la matière, de la vie et de l’univers?). L’ironie est que, tout en détestant la version viennoise du positivisme, ils étaient plus positivistes que le roi. En lisant le livre de Gayon et Petit, on comprend bien des choses sur cette généalogie, et l’on mesure le travail de pionnier qui fut celui de Gayon dans le désenclavement de la philosophie française en ces domaines.

Le livre que Gayon a tiré de sa thèse, Darwin et l’après Darwin, une histoire de l’hypothèse de sélection dans la théorie de l’évolution (Kimé, 1992, traduit en anglais en 1998 à la Cambridge University Press), a marqué une date dans l’histoire complexe du darwinisme en France, où l’on n’a jamais beaucoup aimé le fondateur de la théorie de la sélection naturelle, et où Lamarck garda longtemps son rond de serviette à la table des biologistes français [1]. Il fallut Bergson pour réconcilier les catholiques avec la théorie de l’évolution (ce qui ne manque pas de piquant quand on songe qu’il fut mis à l’index en 1914). De Bergson, Canguilhem conservait la trace d’un certain vitalisme. Après la biologie moléculaire et la théorie synthétique de l’évolution, cette trace ne pouvait que disparaître. L’histoire magistrale qu’écrivit Gayon porte à la fois sur la formation de l’hypothèse de la sélection naturelle chez Darwin et ses contemporains et sur la naissance de la théorie synthétique de l’évolution, unifiant génétique, paléontologie, embryologie, systémique et écologie autour de cette hypothèse et proposant des modèles mathématiques qui allaient la transformer en une théorie unificatrice. Ici, le livre de Petit et Gayon sera un outil irremplaçable pour tous ceux qui veulent disposer d’une analyse globale de l’histoire et des problèmes du darwinisme. Ce qui en fait la valeur n’est pas seulement l’extrême précision et érudition de son auteur, mais aussi la finesse avec laquelle il sait dégager de chacun de ces épisodes historiques les problèmes de philosophie de la biologie les plus fondamentaux : l’analyse de la notion de fonction [2], et la manière dont la théorie de la sélection permet de traduire les notions d’allure téléologique et finaliste en termes causaux et historiques, l’analyse des notions d’unité de sélection, de fitness et d’adaptation, les analyses statistiques de Fischer et la théorie des jeux évolutionnistes, celle du caractère prétendument circulaire des explications évolutionnistes (« Pourquoi ces espèces ont-elles évolué ? » – Parce qu’elles sont les plus aptes ! – « Pourquoi sont-elles les plus aptes ? » – Parce qu’elles ont évolué). La maîtrise et la profondeur de la philosophie de la biologie de Gayon se manifestent encore mieux dans le chapitre que les deux auteurs consacrent à la théorie de l’hérédité.

Le lecteur de ce livre-somme y trouvera aussi des mises au point passionnantes sur les exploitations philosophiques du darwinisme chez Spencer, Nietzsche, Huxley, et sur les discussions autour de la place de l’homme dans l’évolution entre Darwin et Wallace. Dans la dernière partie du livre, Gayon détaille les travaux qu’il a menés plus récemment sur Galton, l’eugénisme et les exploitations sociales du darwinisme. Il suit ici les traces de Canguilhem et de ses analyses des idéologies scientifiques et les prolonge dans une réflexion sur les normes, la maladie et la médecine.

La démarche de Gayon est exemplaire parce qu’elle montre que plus un philosophe en sait, moins il est tenté d’en dire sur ce qu’il ne sait pas. Il y a pourtant trois domaines sur lesquels j’aurais aimé que Gayon et Petit s’étendent plus. Le premier est celui de l’évolution culturelle. D’un côté, Gayon semble se ranger au point de vue fameux de Richard Lewontin, qui manifesta toujours un grand scepticisme sur la portée de la sélection naturelle dans ce domaine, et il est sceptique sur la théorie du « gène égoïste » de Richard Dawkins, qui veut que nous soyons manipulés de manière aveugle par nos gènes. Mais, de l’autre, il semble donner un blanc-seing à la théorie des mèmes de Richard Dawkins, reprise par Dan Sperber dans son livre La contagion des idées, qui est on ne peut plus spéculative et hasardée : il y aurait des virus de la culture comme il y a des virus et des gènes dans la nature. Le second domaine est celui de la métaphysique de l’évolution. Gayon ne discute pas les théories de l’émergence, qui, avec Lloyd Morgan et Alexander, fleurirent au début du siècle dernier, et qui ont connu récemment un regain de vigueur au sein de la philosophie de la biologie et de l’esprit. Il avait pourtant, dans un essai magistral, discuté la notion voisine de survenance du mental sur le physique et le biologique. Est-ce que sa prudence métaphysique sur ces points est un héritage de celle de Canguilhem, ou une trace de son approbation de Duhem, qui entendait tenir les questions métaphysiques hors de la physique dans l’appendice de sa Théorie physique, « Physique de croyant » ?

Le troisième domaine est celui des relations de l’évolution darwinienne avec les théories morales. Beaucoup d’arguments darwiniens, y compris ceux de son ami Michael Ruse et ceux de Daniel Dennett dans sa Théorie évolutionniste de la liberté (Odile Jacob, 2004), ont produit des arguments « démystificateurs » (debunking) sur l’origine de la morale : la morale n’est qu’un produit de la sélection naturelle. Gayon est très réservé sur ce point, et n’en dit quasiment rien. On devine ici, même s’il est sans indulgence pour le créationnisme, qu’il ne souscrit pas à l’idée dennettienne que Darwin est comme un acide qui corrode tout, jusqu’à l’éthique et la culture. On citera en particulier sa profession de foi sur l’histoire et la liberté : « Nous sommes, évidemment, profondément formatés, dans tous les domaines, par les cadres de pensée des cultures dans lesquelles nous évoluons ; mais ces cadres ne sont pas des prisons. C’est l’essence même de l’attitude scientifique, elle-même fondée sur un postulat de rationalité dans nos rapports avec les autres, que de croire que la connaissance n’est pas irrémédiablement déterminée par des idoles et des stéréotypes, que sa valeur de référence est le vrai, et que l’universalité n’est pas un vain mot, même si nous savons que ce sont là des normes régulatrices et non des possessions. Je suis profondément convaincu que nous sommes des êtres limités, par nos capacités cognitives, mais aussi par les contextes historiques dans lesquels nous sommes placés. Mais je n’assume pas pour autant un historicisme intégral. L’histoire nous borne, mais elle est toujours ouverte. »

Et ceci est d’autant plus fort que ce livre se termine par une admirable méditation socratique, à partir du Lachès, sur le courage. Jean Gayon cite deux fois, dans ce livre ultime, Montaigne : « Le but de notre carrière c’est la mort ». Mais la philosophie est, comme la vie selon Bichat, l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort.

-

Voir Y. Conry, L’introduction du darwinisme en France, Vrin, 1974.

-

Sur ce point, Gayon renvoie aux travaux fondamentaux (mais toujours non publiés) de Marie-Claude Lorne disparue dans les conditions que l’on sait en 2008. Voir notamment l’hommage d’Anouk Barberousse et Philippe Huneman.